▲2013年11月、オーディトリウム渋谷

ポスター展示

川から救った場面

▲A級京都興行フィナーレの場面

日本映画データベースを増補

| 企画 | 奈村脇 |  |

▲2013年11月、オーディトリウム渋谷 ポスター展示 |

| 監督 | 森崎東 | ||

| 助監督 | 依田智臣 | ||

| 脚本 | 山本英明 松本功 | ||

| 原作 | 林征二 | ||

| 撮影 | 古谷伸 | ||

| 音楽 | 広瀬健次郎 | ||

| 美術 | 吉村晟 | ||

| 録音 | 野津裕男 | ||

| 照明 | 金子凱美 | ||

| 編集 | 神田忠男 | ||

| スチル | 木村武司 | ||

| ▲ローズ(芹)を昭平(山城)が 川から救った場面 |

|||

| 配役 | |||

| 松下昭平 | 山城新伍 |  ▲A級京都興行フィナーレの場面 |

|

| ジーン・谷 | 池玲子 | ||

| ヨーコ | 芹明香 | ||

| サリー・小夏 | カルーセル麻紀 | ||

| リズ・小原 | 絵沢萠子 | ||

| 菊かおる | 森崎由紀 | ||

| 善さん | 藤原釜足 | ||

| 大西八郎 | 川谷拓三 | ||

| ター坊 | 下条アトム | ||

| 義一さん | 川地民夫 | ||

| ヒロシ | 奈辺悟 | ||

| ススム | 多賀勝 | ||

| ハニー・若月 | 中島葵 | ||

| 春日千鶴 | 松井康子 | ||

| ミスロリータ | 白川みどり | ||

| シルバー・クイン | 舞砂里 | ||

| 梢ますみ | 内藤杏子 | ||

| 説教僧 | 殿山泰司 | ||

| 亀井謙造 | 北村英三 | ||

| 内田刑事 | 疋田泰盛 | ||

| 井上 | 岡八郎 | ||

| 牧田 | 鈴木康弘 | ||

| 秋山 | 蓑和田良太 | ||

| 金港ミュージック支配人 | 那須伸太朗 | ||

| 踊り子 | 丸平峰子 | ||

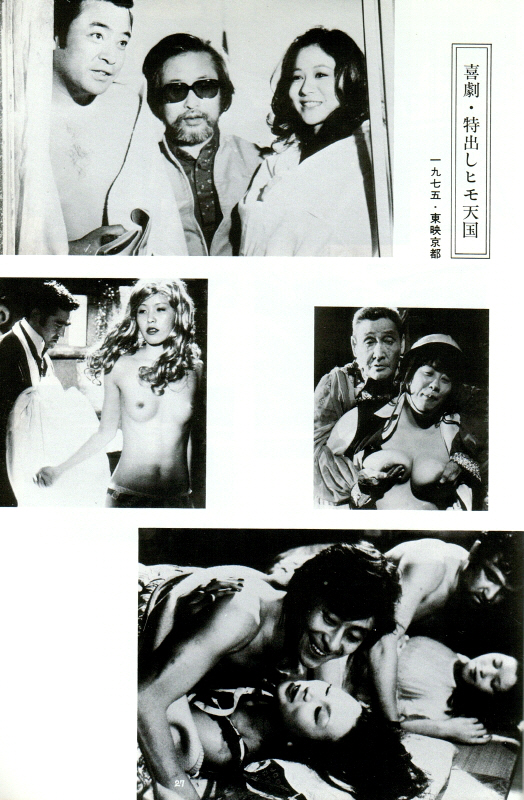

『喜劇・特出しヒモ天国』作品紹介 (山根貞男) 『世界映画作品・記録全集』(キネマ旬報一九七七年711号) ストリッパーとそのヒモの生態をごった煮のごとく描いた艶笑譚ふう映画。さまざまな男たちがストリッパーの協働者・ヒモになる。セールスマン・昭平(山城新伍)は、ジーン谷(池玲子)に惚れ、ストリップ劇場支配人を経て彼女のヒモに。大西刑事(川谷拓三)は特出し取り締まりを縁に、アル中のヨーコ(芹明香)のヒモへ。その他オカマとは知らずにサリー(カルーセル麻紀)に惚れた男(川地民夫)、あるいは聾唖者の若い夫婦(下條アトム、森崎由紀)、子持ちの女(中島葵)と初老の大工(藤原釜足)など、幾組ものカップルが登場。彼らの賑やかで裏悲しい生活風景が、ショー巡業に沿って描かれる。ヨーコが乱酔して裸で暴れまわるシーン、焼け死んだ初老のヒモの通夜をするラスト近いシーンなど、底辺に生きる人間の狂おしさを謳って秀逸。松竹を離れた森崎東の第一回他社作品で、まとまりに欠くきらいはあるが、ごった煮のヴァイタリティーは発揮されている。 『喜劇・特出しヒモ天国』 略筋 野原藍 <『森崎東篇』より> 26年ぶりの2011年3月9日午前2時、CS東映チャンネルで初放送。その際の池田の追記部分を桃色文字で示した。 京都の街。さっそうと歩くジーン谷(池玲子)はストリッパー。A級京都の裏口から入ってすぐに舞台へ出る準備をする。小屋の裏手は墓場になっていて、お寺では坊さん(殿山泰司)がおばあさんたちを相手に「死後の世界」はわからんと説教をしていた。タイトル。説教を聞いている人々のいちばん後ろに酔って寝ているアル中のヨーコ(芹明香)がいた。 自動車会社のセールスマン、サラリーマンの昭平(山城新吾)は、その日もA級京都ミュージックというストリップ小屋で、  ある日、例の大西刑事がまた来ているのに目をつけステージに引きづり上げたら、客も騒ぎ立てるわ、 ある日、例の大西刑事がまた来ているのに目をつけステージに引きづり上げたら、客も騒ぎ立てるわ、一方、ヒモになりそこねた善さん、次は街でスカウト作戦に出た。工事現場で赤旗振ってたオバサンで、色白、モチ肌、タレデカパイの大女(松井康子)をスカウト。 控え室では売れ残りのドブスとの言葉が投げつけられるリズ小原(絵沢萌子)はしょっちゅう仲間のストリッパーともめ事を起こしている。 オカマのサリー小夏(カルーセル麻紀)を女だと信じ、結婚したいっても九州は長崎から建築会社を辞めて出てきたオメデタイ男義一(川地民夫)。ショウコのものを見せるまで信じないんだから。取っ組み合いの果て、義一はサリーのヒモに。 小旗を小道具に「赤上げて、白上げて」の善さんの振り付けもピッタリで、押し出し立派なストリッパーに。 食堂の 義一ことギッチャんはラーメン屋に勤めたかと思えば次に大工、そして警察官。果てはヒモにおさまってしまった。一方、善さんが仕込んだ大女は春田千鶴として人気に。しかし、ヒモの地位は若い照明係に寝取られてしまったようだ。照明係りは照明だけでなく、千鶴のアナウンスまで担当して客にあきれられるほどだ。ヒモ仲間は「ヒモ稼業はいちが顔、二が持ち物、三四が無くて、五が親切」、善さんには親切しかないもんなあと噂し合う。また、ひと興行が終わって女たちをバスで駅へ送った昭平。帰って来ると、ジーン(池)がかおるの踊りを見せて「明日から舞台へ立てる」と太鼓判を押していた。残ってさびしい昭平は、ヒモのいないジーンとデキて、ひさしぶりの雪がふる日、ジーンは種子島生まれの本名は「ふぶき」と分かる。昭平「えらいさぶい名やな」と感想。ジーンは「お別れやね。明日からコース取るんや」と言う。昭平「そうか、いくんか」。二人は抱き合う。BGMに野坂昭如のLP『鬱と躁』にも収録されていた春歌「ななつ、泣いてする、別れのボンボ」よ」が響く。観客にはこの「コース取る」ということの意味が分からない。なんの説明もないからだ。しかし、後でもう一度この言葉が出てくる。コース取るというのはストリッパーがお定まりの地方巡業に出るという意味なのだ。 翌日、菊かおるの初舞台。BGMは「バラが咲いた」だ。順調に始まったものの、途中でテープが伸びて曲が中断。音楽が途切れたのに踊っているかおるに、客が怒声をあびせる。客の様子にすっかり萎縮してしまうかおる。音楽が再開したが、かおるには聞こえない。ター坊も心配で見つめるなか、かおるは決心したように全ストで、高く脚を上げて踊り始めた。客は大喝采の拍手を送る。 桜の季節となり、昭平はもうさびしくないって支配人をやめて、ジーンのヒモになり、大阪は「春乱開花」の金港ミュージックへ。ヒモになりたての昭平、毎日ジーンからお金もらっちゃ競艇通い。こりゃやめられないヒモ稼業、善さんの気持がよくわかる、なんて思ってたら、その善さん、来ましたね。赤ん坊おぶって、もう一人の女の子の手を引いて。うーん、子持ち女(中島葵)のヒモとは。ヒモの鏡ですね、善さんて。ヨーコと大西、サリーと義一、ター坊にかおりもやって来た。ヤアヤア、みんな元気だった? そのリズをヒモ(岡八郎)が「加代子!」と追ってきたのはいいけど、部屋間違えてヨーコに夜這いかけたもんだから、ネクラの大西が怒るのなんのって、とうとう「お前なんか、死んでまえ!」と出ていっちゃった。 次の旅に出ようってとき、ジーンと昭平が喧嘩した 善さん一家も一緒。善さん、こんどのハニーとはほんとにうまくいってる。二人の子の面倒みて、「天狗ショー」の踊りのリハーサルまでしてやるんだから。善さん振り付けの「黒の舟唄」でさあ。ハニーもそんな皆さんに感謝して。 善さん一家を残して、夜の花火見物にみんなは出かけた。ローズは川で泳ぐ始末。助けた昭平にローズ゙は「うちが死んだらアルコールに浸けたって」と話す。でも幸せって長続きしないんですね。小屋が火事になって、善さん一家焼死。「仏さんの身元わからへんのや、引き取ってくれへyんやろか」と警察から骨ツボを渡された昭平、京都で小さな葬式をする。小さいお骨に大きいお骨。大きいお骨にちっちゃいお骨。リズ小原も仙台から焼香に駆け付けた。悪態をついたまま、謝りもせんうちに死んでしもうてと泣く。ローズが歌い始めて、みんなで「黒の舟唄」うたってお弔い。隣りの寺からは説教相の声が響く。葬儀をのぞく子供らがいる。説教は「地獄地獄というが、あの世の地獄よりも、この世の地獄の方が恐ろしい」と。 ローズは骨壺の中身は墓場に棄てて、骨壺を梅干し入れにちょうどいいと言っている。 昭平、死んでなかったのよ。病院のベッドで寝てたら、なんとジーンが見舞いに来て、またヒモになってもらたいそうだったけど・・・・。「営業停止」の知らせを聞いて、昭平は「ローズ、帰ってきよるんやろか。ジーン、寒うないか。わいはおいど(肛門)の方からじわじわと寒いのんが上がってきよるんや」とつぶやく。あかん、こりゃ死んでまう。唇にも生気が無い。 ジーンが病室を出ると、、同じ病院に赤ちゃん産みに、かおるも入ってた。産室の前でじっとしてられないター坊をジーンが見つけた。「オギャー」あっ、赤ちゃんの声、よかったね、唖じゃなかった! つかまった踊り子たちは、何日かすれば出てきて、また、ホレタ、ハレタ、くっついたのはなれるのって暮らしを続けていくんでしょうね。 護送車につめこまれた女たちは「黒の舟唄」を歌っている。「たとえば男はアホウ鳥、たとえば女は忘れ貝」。ローズがきっと正面をにらんで、エンド。 |

東映で最初で最後の森崎監督作品 池田博明 2002年1月 松竹を解雇された森崎さんが東映で撮った作品だが、まったく客が入らなかった。山城新吾・池玲子主演のヒモとストリッパーの話なんて、わざわざ高い金を払って映画館まで、見に行く人がいるのだろうか、と当時の私も思った記憶がある。 池玲子は杉本美樹と一緒の女番長シリーズの主役も終わっていて、東映エログロ路線にはもはや十分出演せず、日活ロマン・ポルノに押されて、ほとんど出番が無かった。 しかも、森崎さんの映画だから、お話の見かけはひどく惨めなのだ。やや恥ずかしくなるほど主張の明確な映画だったが、最大の傑作は殿山泰司の坊主の説教と川谷拓三の演技。池玲子はスケバンものではうす汚れた感じで撮られているのだが、この映画では美しく撮影されている。池玲子を美しく撮った映画はこの作品ともう一本、勝新太郎脚本・監督・主演のTV『座頭市物語・赤城おろし』(共演は島田正吾が国定忠治役、池玲子は忠治の女)があるのみ。 封切り後、名画座にもほとんど出なかった怪作。『にっぽんの喜劇映画/森崎東篇』を作った野原藍さんが、作品の粗筋を作るのに、どこでも上映されておらず困ったという作品がこれ。野原さんはとうとう東映に行って、上映してもらったという。その結果出来たのが上記の粗筋。 その後、一度もテレビ放映されていない。聾唖者のストリッパーが主役になっているので、人権問題もからんで、今後もおそらくテレビに出ることはないだろう。つまり、全く見る機会がないだろう映画である。 CSの東映チャンネルで2011年3月9日(水)午前2時から放送されました。 森崎東監督『喜劇・特出しヒモ天国』(1975年)について 池田博明 今年も森崎さんの映画が見れた。東映初演出の『喜劇・特出しヒモ天国』。予告編のうたい文句では、東映の新喜劇路線第一弾ということであった。けれど、興行的にパッとしなかったので、後続は出ないらしい。当れば東映で続いてメガホンを取る森崎東という事態になったかもしれないが。世間の風は冷たいなあ。 さて、映画。 エピソード集といっていい。フェイド・アウトでエピソードをつないでゆく。新宿芸能社を中心とする「女生きてます」シリーズでも、森崎映画はフェイド・アウトを多用していた。 どのエピソードも印象的なものだった。原作に登場する人物とそのエピソードをいくつか合わせて、映画ではひとりの人物のキャラクターにしている。原作から名前とキャラクターのほんの一部を借りた場合もある。 原作とのつきあわせは、脚本に森崎さんが加わっていないこの映画に、かえって脚本家・森崎東の意図を読み込む意味があろう。 僕が最も鮮烈なショックを受けたのは、巻頭に登場する殿山泰司の説教僧である。その説教の声、リズム、そしてまた説教をじっと聞くおばあさんたちだった。真夏に身動きもせず、説教を聞くおばあさんたち。マイクをつかい、台の上の拡声器から流れ出る説教の内容といえば、 死んだらどこへいくかということを考えてみて だれにもわかるもんやない わからんでええ、わからんでもええ わからんからこそ 幸せや なあ、おばあちゃん、あんたら、あたしのいうことがわからんやろ わからんでええのや、わかってしもたらおしまいや (中略.バックのイキのいい音楽と説教の文句が他のシーンにかぶさるため、何と言っているのかよくわからない) なんのことかわからんでもええ ありがたいお説教を聞いておると、自然に頭が下がってくるやろ、おばあ これが人間や!生きるっちゅうことや! 死ぬるっちゅうことや! これさえわかっとったら極楽成就まちがいなしや! (おばあさんたち、念仏らしきものを唱えながら頭を下げる) わかったらそれでええ 早う死ぬるこっちゃ 早い方が身の為じゃぞえ タイトルバックにこの説教が流れたときにはもう唖然、なにがなにやら分からないけれど、ともかく「わからんでもええ」と「死ぬ」という言葉が耳に残った。瞼の裏にはおばあさんたちの姿がはりついて離れなくなってしまったのだ。 この説教僧は原作にはない。あとの説教に出てくる「生者必滅、会者定離」の確認が、僕に感じさせた一番のことは、だから生を大切にしたいということではなかった。 人間の生は限りあるものであり、生が終われば、あとはただ無なのだ。過去も現在も未来もない。ただの無。そのことを受け入れようではないか。 まったく意味のない世界。無時間世界。無感覚世界。 意味のしがらみを抜けた自由な世界。説教の彼方に、僕はそんな無の、自由な世界を感じた。英語ではfreeとは無であり自由なのだ。 死の世界が無の世界というのではない。そう言ってしまえば生の世界が有となり、ただ生に対して死が対置されるだけだ。 全き無。無それ自体。 山城新伍が刺されて洗剤にまみれてころがるシーンに殿山の声で説教が流れる。 人間はみな死ぬんじゃ おまえらはみな死ぬるんじゃ (略) どんなことがあっても助かる望みはない ええか、ここが肝心のところじゃぞえ (略) たすかろうと思うのが間違いじゃ 生きてる間はたすからん! あの世に行ってもたすからん! 未来永劫、たすかりゃせんのじゃ! 南無阿弥陀仏 この世にも、あの世にも「救い」という意味はないのだ。この思想は大きい。考えてみれば、宗教はすべて意味の体系なのだ。 この説教が表現しているのは積極的ニヒリズムである。唯一の原則は人間が生まれること、そして人間が死ぬこと。他にニヒリズムの意味はない。 老人には時間がない。一分一秒を問題にするような感覚がない。老人の時間は飛躍的である。老人は突然幼時の体験を思い出したり、次の瞬間にはもう忘れてしまっている。 老人に比べると青年は意味づけの世界に生きている。無意味な行為にさえ、意味がある。しかし、意味のうえに意味を重ねていって、いきついた先はいったいどうなるのだろうか。 善さん一家の葬式が行われている小屋。夏、外からじっと立って見ている子供たちがワン・カット描かれる。森崎映画に点景として描かれる子供には重要な意味がある。森崎さんのテレビ・ドラマ『わが楽園』では、父子寮の子供たちが、父を見捨てて自分たちだけで北海道へ行くために、上野駅構内をぞろぞろ歩いて行く後ろ姿で終わっていた。 子供は大人予備隊ではない。子供自体なにものかである、ということだろうか。 他に原作にないのは、チューリップ・ローズ(芹明香)と元刑事のヒモ(川谷拓三)のエピソードである。アル中のストリッパー・洋子ちゃんのことは、「やどかり善さん」の章にあった。 かほる(森崎由紀)が立ち往生した後で力強く踊り出す感激的エピソードは映画のオリジナル。ただし、おしの夫婦のことは原作にある。 狂言回し風ながら、やっぱり主役の山城新伍と池玲子のエピソードは、ほとんどが映画のオリジナルであった。 山城新伍が川谷拓三に刺されるシーンはみごとなスローモーションだが、このエピソードも映画のオリジナル。 屋台の客で渡瀬恒彦と深作欣二出演。警察の手入れのシーンに汐路章出演。 (『幻の天使』24号.1975年9月21日発行) 「私をつかまえてくれ」と訴える人間ふたり。 府警の一斉手入れをくらったA級京都。そこで家事をするバアさんがいた。刑事を殴ったりして大奮闘。なんとなく申し訳なさそうなのがいい。しかし、彼女は連行されないのである。 「なんでわたしをつれていかへんのや」とくってかかるバアさんに、刑事は殴られた額をおさえながら、「オバちゃんはええ」と答える。「わてかて昔は裸になってたんやで!」とバアさんは叫ぶ。 一方、山城新伍を刺した川谷拓三は地面をたたいて訴える。 「なんで、なんで、オラをつかまえんが。オラァ、オラァ、人殺しぞよ!」 なぜ人間として遇しないのだ。もとヒモの酔いどれがヒモを刺した。殺す方も殺される方もヒモである。とるにたらぬ人間。人間失格のヒモ。そんな風に考えがちである。 ヒモだって人間である。 判断力の低い人間は罰せられない。未成年者や精神に障害のある者。罰するに値しないというわけである。 もと特出しのバアさんは、わたしも罰するに値するのだと主張する。人間としての誇りがある。 「私を罰してくれ」という人物の設定が罰する者の偏見と理不尽な性格をきわだたせる。 『喜劇・女は男のふるさとヨ』で、中村メイコは緑魔子のことで警察にくってかかっていた。高校生の自殺を止めた、止めるのに他の方法を知らなかった、なのにそれがどうして猥褻物陳列なのか。「どうして罪になるんですか?!」と。 刑事・山本麟一(彼は『喜劇・男は愛嬌』でも刑事役)が「おかみ!売春のあっせんをしてるくらい、わかってるんだ」、シッポをきっとつかまえてやるというに及んで、中村メイコの怒りは頂点に達する。先入観と連想で、人間をきめつけることに対する怒り。 『喜劇・女売り出します』では、市原悦子がスリときめつめられたことに対してハラを立てる。ホンモノのスリの方が身なりがよくって上品そうだったからって、と怒る。 森崎さんが脚本を書いた『今日夢人間』(1973年10月13日.NHKテレビ)では、山本陽子が警察にくってかかっていた。花紀京と「籍にも入っていないし、長い間別れて暮らしてるからって、エ、何ですか。最近は、警察は夫婦がねるのにもいちいち許可がいるんですか」と。 これらと同系の人物が『特出しヒモ天国』の芹明香。連行されながら叫ぶ。「あるもん見せて、どこが悪いんや、このドアホ!」「うちは見せたる!」と。 女たちが堂々と生きていくのに対し、男たちは哀れである。山城新伍は血がだいぶ流れてしまって、「寒いなあ」と繰り返す。「寒いのんが、おいどの方からジワジワあがってきよるんや」と。 そして、ローズが自分のもとに帰ってきてくれるかどうかを心配している。病院の払いもあるし、「帰ってきてくれなんだら、さっぱりワヤや」と弱々しい。 『街の灯』で、いくら「愛情仕掛人」と自称してみても、結局はただのポン引きにすぎない堺正章の無力さが心を衝いた。そしてまた、堺正章は自分の無力さを自覚し、やりきれないでいるのが、心を衝いた。堺正章はラストシーンでは橋の上で「ドッカ変ダゾ」と繰り返し言っていた。 人間であることに変わりはないといくら言ってみても、「ヒモ」はやはり哀れな存在なのだ。ヒモ人生を立派に持ちあげることなどを、森崎さんはしていないし、原作者の林征二もしていなかった。 『喜劇・女は男のふるさとヨ』で、頭の弱いアオカン星子(緑魔子)はケチで助平な爺さん(伴淳三郎)に嫁ぐことになったのだった。『喜劇・女生きてます』で、またたび笠子(倍賞美津子)は結婚し、ポチ(久万里由香)は足の悪いおにいちゃんに嫁ぐ。『喜劇・女売り出します』で米倉斉加年は八丈島で百姓をする。 そして『特出しヒモ天国』でター坊(下条アトム)とかほる(森崎由紀)の聾唖の夫婦はストリップで出産資金をかせぎ、丈夫な子供を産むのである。 『喜劇・女は度胸』にこんなセリフがあった。「家庭とはホームなんだ。ホームとは生活の場なんだ」。だからこそ、ホステス(久里千春)も亭主と子供の待っている家庭へ帰るのだった。フーテンの寅さんなら、「さすがインテリ、うまいこというじゃねえか」と言うところだ。 森崎東色の濃い初期の『男はつらいよ』が「フーテン」の寅と「かたぎ」のオイちゃんたちの衝突で成り立っていたように、いまでも森崎さんはふたつの間の緊張関係をドラマのひとつの軸にしている。寅の舎弟分の津坂匡章の姿が消えてしまってからというもの、『男はつらいよ』における「フーテン」の力は減衰したと思われる。「兄貴ーっ!」という弟分のフーテンへの憧れのまなざしが、形を無くした頃から、『男はつらいよ』が自分にとっては遠くなった。 マジメで、言うことがいちいちもっともな寅さんには、あまり魅力がない。よく考えてみると、いつも、もっともなことを言う寅さんだったけれども、それを「馬鹿だねェ」と笑う人たちがいなくなって、みんながみんな優しくなってしまった。周囲のみんなが「さくら」と同じになってしまったのだ。「わかるわ、おにいちゃんの気持ち。そうよネ」というのは、さくらだけでいいのだ。 『特出しヒモ天国』で踊りの途中でテープが故障し、立ち往生してしまう森崎由紀。彼女は客たちを見下ろす。そこで初めて彼女は客の「視線」に出会う。多くのまなざしに彼女は耐える。 もし、テープの故障がなければ、耳が聞こえない彼女は自分の内面の世界だけの「バラが咲いた」に合わせて踊っていればよかった。客が聞く「バラが咲いた」と表面上は一致していても、実際は客とはなんの接点もない。ところが、である。 舞台の上で客のまなざしに耐える彼女。カメラは舞台の後方へ回り、立っている彼女の後ろ姿と、彼女をはやす客をとらえる。照明がまぶしい。音は消してある。画面はいま彼女の世界になっている。 そして、キッと、彼女は足を高くあげ、堂々と踊り出す。客のまなざしをはね返して、まなざしに応えて、彼女は客と関わる。自分を確立する。 みごとだ。美しい。客は大喝采する。 映画館でも拍手が起こってもおかしくないところだ。 僕も涙が出た。赤ん坊誕生のシーンでもまた涙・・・。 ある批評家が『特出しヒモ天国』につけた注文が「笑いの再検討」だが、そんなものは森崎喜劇に必要ではない。森崎映画を「笑えない」などと批判するのは間違っている。喜劇というレッテルと批評者自身の喜劇観で作品を見る前に映画を規定してしまうのは奇妙である。 僕には、4年前に初めて森崎喜劇を見たとき、「これは喜劇ではない」とか「喜劇なのに笑えない」という感想はなかった。そんなことはどうでもよかった。ただ、心に残った。そして、混乱した。うまく説明できなかった。 そして、その混乱に言葉を与えようと、森崎さんの映画を見てみようと、心に決めた。いまこのスタート地点のことを大切にしようと思っている。 (『幻の天使』25号.1975年9月25日発行.一部修正) 森崎東監督が松竹を解雇された後、東映で演出した唯一の作品だったが、興行成績は悪いし、名画座でも不遇で、ビデオもDVDも出ていない怪作である。同様の作品に『女生きてます・盛り場渡り鳥』と『喜劇・生まれ変わった為五郎』がある。『喜劇・特出しヒモ天国』を30年ぶりに見直して、ひとつ気づいたことがあった。それは主人公であるヒモ、昭平(山城新吾)が元刑事(川谷拓三)に刺されて病院に入院しているものの、死につつあるということだった。メイクも唇に生気が無くなされていて、「おいど(肛門)の方から」冷たいもんが上がってきよると言い、「わやや」と力無い。ジーン(池玲子)は見舞いに来たものの、そんな様子を見て、病室を出る。すると、廊下の途中でター坊(下条アトム)に会い、一緒に若妻かおる(森崎由紀)の出産を喜ぶことになる。その後はラストシーンだが、護送車で逮捕されたストリッパーたちが歌う「黒の舟唄」、そしてローズ(芹明香)のきっと正面をにらむ表情で終わる。 この展開には、ひとの死と誕生が、くっきりと対照されているのだった。誕生のほうに気を取られて、死のほうに目がいかなかった。最初から坊主(殿山泰司)が死について説教をしていたにもかかわらず。それに説教を聞いている老人がみなお婆さんなのだ。ストリップ小屋の裏の寺だし、これはこの老婆たちはみんなもとストリッパー、いや女たちはみんなストリッパーなんだという暗喩ではないのか。そう考えないことには、原作にはないこの説教僧がこんなにも作品の中心になっている意味が理解できないのだ。 この作品についてはなんども書いているので、いまさら追記すべきことはあまりない。 森崎作品の「目撃者としての子供」も改めて印象に残った。本作では善さん一家の葬儀の場面をのぞいている子供たちが登場する。かれらは無垢な目撃者として登場する。ストリッパーやヒモについて価値観を持たない人間の代表として登場しているのだ。 (私の映画日記 2011年3月9日記) 読者の映画評 喜劇 特出しヒモ天国 (東映:森崎東監督) 池田博明 不遇の傑作『街の灯』から、森崎さんの語り口はいよいよ冴えてくる。きどらずきばらずけれんなく、淡々とおとことおんなの生命の詩を描き出す。おとこがいて、おんながいる。そこに噺がある。 「京都の町がのうなっても、ストリップはのうならんで!」 時代がいかに変わろうとも、ひとのいのちのいとおしさは変わらない。 生者必滅、会者定離。だれでも年を取る。年を取ればトクダシさんもヒモもツトメが大変になる。そしてだれもいつかは死ぬ。しかし、死ぬからこそ生命が尊いのである。別れるから出会いを大切にしたいのである。あたりまえのことが清新に思える。ろうあ者の夫婦が懸命に踊り、子供を産むエピソードに心打たれない人は、よほど不幸な人であろう。 親子四人が焼け死んでも、人がひとり殺されても、殺しても、天下泰平である。広大な宇宙の前では人間はまったくつまらない存在であるという科学の主張は正しいのだろう。しかし、だとすれば、なんとつまらない科学を人間は築いてきたことか。よかれと思って整備してきた法律が、人間性をしばっているように。 TV『わが楽園』(森崎東脚本)で突如アル中になることを決意したおじいさんの論理は、アル中になって酒で税金を払い、国のためになろうというものだ。なるほど! 法律とはそういうものだ。だが、そうあってはならないのだ。 アル中のチューリップ・ローズ(芹明香)が護送車の中から、きっと眼を見開いた表情のアップで映画は終わる。『街の灯』の堺正章の「どっか変だゾ」やTVの中の栗田ひろみの「みんな、元気で生きていこうねーっ」と照応するラスト・シーンである。説経僧(殿山泰司)が「たすからん」ととなえるたびに、森崎さんの不屈な意志が伝わってくるように、不屈のラスト・シーンである。 (キネマ旬報「読者の映画評」1975年8月上旬号〔663〕) |

池本幸司 Kurobaku のエイガ・デイズより映画評 2005年2月13日 昨日土曜の夜、第七藝術劇場にて森崎東ベストセレクションのオールナイト上映へ行く。 上映作品は『喜劇 特出しヒモ天国』『高校さすらい派』『街の灯』『黒木太郎の愛と冒険』の四本。 オールナイトへ行くのはかなり久しぶりだ。最近体力が落ちているので、最後まで持つのか、心配したが何とか全部見られた。 実はのんきなことに森崎東監督と志摩敏樹(『ニワトリはハダシだ』のプロデューサー)の対談が映画上映前に付いていることを当日知った。 開演時間に第七藝術劇場のエレベーターに乗り込んで、さあ上がろうとすると、あとから映画館の人と一緒に森崎東監督が乗り込んできてびっくりした。 ただの偶然だが、同じエレベータに乗れて嬉しかった(<ミーハー)。 それにしてもこの対談、一時間半も設けられていてびっくり。 もう一本上映できるじゃないか、などと思いつつ、いざ始まるとその面白さに聞き入ってしまった。 森崎監督は大学時代、街頭でアジっていたら警察にひっぱられていき、一晩拘置所に入れられたことがあるとのこと。森崎監督の映画には必ず警察が出てきて、たいがい主人公たちの前に立ちふさがるのだが、やはりそのときの原体験からですかねえ…と話す。 面白かったのは、森崎監督の影響を受けた映画というのは何?という質問で、森崎監督が学生時代、学校の引率で連れて行かされて見たレニ・リーフェンシュタールの『民族の祭典』を挙げたことだ。 森崎監督によるとこの映画は巻頭、いきなり全裸の男性が出てきて円盤を投げるらしい。しかし全裸といっても、男性の性器は、男の腕や円盤でちょうど隠れるような角度にカメラが回り込んで、うまい具合に撮っているとのこと。で、森崎監督がそれの何が印象に残ったのかというと、この場面で映画館にいた大勢の女学生たちの首がいっせいに、男性の性器を見ようとカメラの移動する方へ動いたというのだ。このとき森崎監督は映画の持つ力の凄さを初めて意識したのだという。 こういうことをまじめくさった顔で語る監督に、思わずホンマカイナと大笑いする。 志摩プロデューサーも「普通、こういう場だとキドった監督ならリュミエールの『列車の到着』とか言うのだろうけど、よりによって『民族の祭典』の、女学生の反応だというのは森崎さんらしいですねー」と受けていた。「喜劇女シリーズ」そのまんまの監督だと嬉しくなった。 以下、映画の感想などをいつもより簡単に。 『喜劇 特出しヒモ天国』(東映75) 森崎監督が松竹を離れて東映で撮った作品。ストリッパーとそのヒモの男をめぐる群像物語で、少し中原俊の『メイクアップ』や神代辰巳の『一条さゆり 濡れた欲情』あたりを思い出させる。 日活の女優たちが何人か出ているが、池玲子や山城新悟などのコテコテな東映テイストが入っているので、少し日活とは毛色が違うところが面白い。そしてコテコテながらも雑草のように生きる人々の悲哀が出ているところがこの監督の真骨頂。 藤原釜足と聾唖のストリッパーの話が泣ける。 そして一番印象に残るのはアル中のストリッパーを演じた芹明香。この女優はいつ見ても本当に凄い迫力を持っている。 ラストの「黒の舟歌」を熱唱する姿が忘れがたい。 『高校さすらい派』(松竹70) 少年サンデーに連載していた滝沢解のマンガを映画化。森田健作が主演。 会社の企画ものなので森崎監督は苦労しているが、それでも決して投げ出さず、青っちょろい正義で汚い大人たちに闘争を挑む主人公たちをどこまでも厳しく追いつめ、ついにはヒロインを殺してしまう…。 当時の暗い世相を反映したアンハッピーなアメリカン・ニューシネマを意識している。この監督の社会派的怒りは、やはり喜劇でのみ本領を発揮することがよくわかる一編。 しかし、気恥ずかしさも含めてこれはこれでまた好き。 『街の灯』(松竹74) どういうジャンルだろう。コメディといえばコメディだが、社会派的な視点が入っているし、ファンタジー的な視点も入っている。しいていえば堺正章主演の人情ロードムービー。 前半は財津と堺の兄弟ものかと思いきや、途中から堺正章・笠智衆・栗田ひろみの三人で日本縦断する話になる。それがなんともバランスが悪くて話に乗れず、これは失敗作かな、と思っていた。ところが後半、はっきりと堺と栗田の恋物語だと打ち出してからはようやくこの映画の狙いが明確になって、どんどん物語が転がり出す。 そして横浜港へ行った堺が栗田と出会うことができないくだりから、この監督得意の泣かせ展開の絨毯爆撃が始まる。 最後の橋の上で狂ったように踊る堺正章には泣けた。 かなりの豪華キャストがちょい役で出ては去っていく。 それにしても無意味にチャップリンの映画と同題なのは損をしている。 『黒木太郎の愛と冒険』(馬道プロ=ATG77) これもずっと見たかった映画で、ようやく見れて嬉しかった。 『街の灯』でもプロットが錯綜し、監督の言いたい題材がいくつも盛り込まれていたが、この作品はATGの自主製作で作ったこともあって、それがより高度に、さらに縦横無尽に行われている。 正直、ぼんやり見ていると時間軸さえもおかしな部分もある(回想なのかどうなのか、伴淳が死んだり生き返ったりする)。 しかし、それでもどうにかエッセイ的に繋がって、最後にはヤクザ映画のプロットを借りて、しっかりエンターティンメントにしているところがさすがである。 映画にはクライマックスというものが必要だということをちゃんとわかっている監督だ。あの、せっかくヤクザから助けてくれたおじさんの田中邦衛に向かって、余計なことをしたと喰ってかかった姪っ子の鶴ひろみが、邦衛がヤクザに刺されたと聞くやいなや、泣き出して、私のせい、私のせい、私のせいなのよと本当に嗄れんばかりの声で叫ぶ駅のホームの場面は思い出しても胸がつまる。 そしてラストはやっぱり「歌」である。「歌」が観客の心を打つ。余談だがこの特集のチラシに井筒監督が「監督の中の監督さん!」と森崎東を讃えるコメントをしているが、井筒の最近の作品に「歌」が登場するのはこの監督の影響かもしれない。 「これから朝までですか。みなさん、もの好きですねえ」 森崎監督は帰り際にそう言うと「はは」と笑った。 池本幸司 Kurobaku のエイガ・デイズより、映画評 2005年3月10日 もう一回見ちゃいました。何回見ても面白いからね。2月13日の日記にも書いたので同じ事は繰り返さない。 しかし、こういうのは何年か経ってから見るといいのであって、さすがにひと月程度の間では早すぎる。ほとんど第一印象と変わらず、とりたてて新しい発見もなかった。それでも少し気づいたことを書いておくと、テンポの早さが素晴らしいことだ。78分の上映時間という制約もあったのだろうが、本当に心地よい快テンポで進む。 そして登場人物の出し入れの仕方がうまい。整理されている。 森崎監督の作品には2種類あって、描きたいものがたくさんあって人物やストーリーが雑然としているのと、一見ごたごたしているように見えるが、描きたいものがはっきり一つ決まっていて、人物やストーリーがきちんと整理されているものである。この映画は後者であろう。私はこちらの作品の方が好きである。 あと森崎監督が東映で撮るというので、応援に工藤栄一監督と深作欣二監督とが駆けつけ、屋台で川谷拓三と喧嘩をする客として出演しているのを確認した。遠目なのでよくわからないが、たぶん川谷をボコボコに蹴るのが深作監督だと思う。 ちょうど今ワイズ出版から出た『映画監督深作欣二』を読んでいるのだが、面白いことが分かった。この『喜劇 特出しヒモ天国』と同じ年に撮られた深作監督の『資金源強奪』でも川谷と芹明香は共演している(同じ二人はつきあっている設定)。 芹は深作監督の『仁義の墓場』から出ているから深作ー芹ー森崎という線ができる。 分からないのは、なぜ他社から来た森崎監督を応援しに深作、工藤両監督が駆けつけたのかということだ。例えばやはり1975年、他社日活からやってきた田中登監督が東映京都で撮った『神戸国際ギャング』などではそんな話は聞かない。当時からそれほど森崎監督は伝説的な監督だったのだろうか? 他にも1966年のTVドラマ『泣いてたまるか』で深作監督と森崎監督はすれ違っていたり、深作や工藤監督が立ち上げたTVドラマ『必殺仕事人』シリーズを後になって森崎監督が演出したり、さらには深作の愛人女優・松坂慶子を森崎監督が『女咲かせます』で主役に使ったりして、何かと因縁は深い。ああ、また書き出すと長くなった…。 この映画の最後は警察へ護送される芹明香のアップで終わる。このときの芹は観客をキッと睨んでいる。強烈なラストカットであるが、その芹が刑務所の護送車から降りるところから始まり、あたかも本作の続きのようになっているのが『実録おんな鑑別所 性地獄』(日活、小原宏裕監督)である。これがまた同じ1975年作品だったりする(ただの偶然だろうけど、面白い)。 <新世界日劇会館にて鑑賞> |

読者の映画評 喜劇・特出しヒモ天国 大高 宏雄 (キネマ旬報1975年7月下旬662号) 松竹、東映、日活による、これは奇妙な「合体」映画だ。松竹の“はみ出し野郎”森崎東が、東映の池玲子、日活の芹明香らの肉体を駆使しつつ、自己の作家世界を再構築、或いは新構築すべく、この世紀末風な身元不明の映画にとり組んだということが、まず言えると思う。 結論を言ってしまぅと、森崎は彼なりにガンバったにもかかわらず、日活の代表たる芹明香の異貌性に完全に食われてしまった。 つまり、神代辰巳、田中登作品の時の芹の個人技がそのまま今回も描出されており、それは森崎的なわい雑なる世界に脈打つ人間愛を優越してしまっているわけだ。芹の演技のダイナミズムは形而上的な高みにまで達しており、森崎の一種のリアリズム的な作風は、それによってかく乱されてしまったという印象を受けてしまう。 神代、田中からの呪縛性を森崎は芹からとっぱらってやるべきだったのに、画面から漂ってくるのは、たえず神代の芹だったり、田中の芹であったりするのだ。 芹以外の登場人物は、森崎の好んで描くような性向を帯びている。火事で仲間が死んでしまって、その葬式に遠路はるばる馳せ参じる絵沢萌子の仲間意識や、おし同士の若者夫婦に宿る赤ん坊の出産に涙する池玲子のやさしさなどに、それは伺える。「ぺーソス豊かな喜劇に」という意図からは、必然的に加えられる場面であるが、それらの集積が、「ぺーソス豊かな喜劇」には成っていない。 それらの集積は「笑いのある人情劇」に成ってしまい、それでは、「喜劇」とは言い難いのだ。そこの所を森崎はわかっていた。だから、自己の世界に、異物としての芹明香を閲入させたのだ。 それは、「喜劇」としての脹らみを増すための手段ではなく、「喜劇」として自立し得ない自己の映画に何らかの意味性を付与するためである。 その無意味牲は前述したが、とりあえず、森崎東に必要なのは、笑いの再検証なのではないだろぅか。 (東京都・学生・21歳) |

日本映画批評 喜劇・特出しヒモ天国 浅野 潜 (キネマ旬報1975年7月上旬661号) 森崎東の、いわゆる“喜劇”の魅力は、力投派の投手を見ているのとどこか似ている。悲槍なまでのスタミナの費消から、にじみ出てくる不思議な吸引力だった。もちろん基本となっていたのは、古代さながらのおおらかな“セックスの笑い”であることも間違いはない。秀作「喜劇・女売り出します」で、スリの少女夏純予が、ストリッパーとして、まさに居直る生きざまに、そうした森崎喜劇の良さが良くあらわれていたものである。 だが、そうした良い意味での気負いが姿を隠してしまっている。ゴロ寝生活で、十分にセックスの出来なかったストリッパーとひもたちが、新入りに触発されて猛然とはじめる場面に、わずかに片鱗がのぞくようでもあるが、「ワイ歌」のコーラスではじまるオイチニ、オイチニ形式の、そのシーンにしても、そう極立って冴えてはこない。むしろ松井康子がとてつもなく巨大な乳房の先端に描きこまれたピンクのふち取りを見せて踊る、ちょっとグロテスクになり加減なところに、かえって特色がのぞいている。そうした、決っして本音ではないところに、森崎らしいところが出てしまっているあたりに、今度の作品のすべてが語られてもいるよぅだった。 なるほど製作開始直前に、予定していたヒデが出演を拒否したため、急に山城新吾にあわせてシナリオを改定するアクシデントはあった。ストリッパーの側ではなく、ひもという女に寄生する男の側から“特出し”の女たちにふれる以上、この変更は苦しかったに違いない。なにしろヒデと山城では、その味が、まったく違うのだから当然である。 しかしむしろ問題になるのは聾唖者や、アル中、さらにはツメに火をともすように金を貯めている女、そして欲求不満の中年女といった具合いに、類型化した特出し嬢に、男をふれあわせている“視点”であろう。性転換の男まで出してしまっては、殿山泰司の僧侶ではないが「知らぬことこそ天国」である。ごひいき芹明香、中島葵、絵沢萌子といった日活からの女優群の、生き生きとした姿と、対照的な池玲子。問題は、本人にとってたしかに立っている基盤ではなく、それこそ“生きざま”だということを、はからずも鮮列に露呈してしまったようだ。 (東映京都作品,封切日五月二四日*上映時間一時間一八分*紹介第六六〇号) |

高橋洋 (映画監督・脚本家) 40周年お祝いコメント もう20年以上前、『喜劇・特出しヒモ天国』は、名画座の森崎東特集の定番だった。私たち森崎ファンは幾度この映画を見て、葬儀の場面で芹明香たちが「黒の舟唄」を歌い出す、あのもの凄い瞬間に涙したか判らない。だがある日、このフィルムはジャンクされ、ソフト化されることもなかった。 私たちが『特出しヒモ天国』に再会できたのは、それから20年後、森崎東レトロスペクティブのニュープリント上映だった。劇場にはもうだいぶ頭の薄くなりかけた森崎ファンたちが詰めかけていた。そしてスクリーンには私たちのずっと信じていたものが、まるで信じられないようなパワーで蘇った。 場内に明りがつくなり、観客は申し合わせたように、そそくさと出口へ急いだ。みな、涙に濡れた眼を見られまいと下を向いて。 こんな映画体験をもたらせるのは森崎映画しかない。人は映画を見て涙するであろう。だが森崎映画にこみ上げる涙はまったく違うものなのだ。「涙とともにパンを食べた者にしか・・・・」とは『女は度胸』に登場するゲーテの言葉だが、森崎映画を見た者にしか体験し得ない涙がある。それは作り手となった私たちが信じつづける目標であり、高みなのだ。 近年、世界は韓国の”怪物”キム・ギヨンの発見で物々しいが、もし製作当時に公開されていたら日本映画を変えてしまったかもしれないキム・ギヨンを前にして、森崎映画は微動だにしないであろう。 世界が森崎東を発見するのは時間の問題である。だが、今すぐ発見してくれ! (2008年「京都造形芸術大学映画祭 森崎東の愛と冒険・パンフレットより) |

西尾 孔志 ストリップ小屋の『喜びも悲しみも幾歳月』 森崎東の映画は、あっちこっちに喧嘩を売っている。 そりゃもう、気持が良いくらいに全方向。 数年前に大阪は新世界の”香ばしい”映画館で日雇いのおっちゃんと達と共にこの『特出しヒモ天国』を観て、もの凄い感激したと同時に、「やったるで!」と鉄砲玉のような高揚感に包まれた。 どうも単純な人間で申し訳ないが、しかし今、映画を観て「やったるで!」と、そうはならんですよ、アナタ。 僕が中学の時の話。地味で大人しい同級生が不登校になった。僕はてっきり「ああ、ひょっとしてイジメに遭ったのかな」なんて思ってたのだが、最近その彼と再会して事実を知り、驚愕した。 なんと彼は「やったるで!」という意味不明な高揚感とともに、単身で警察署に殴り込みに行ったのである。警察もさぞ驚いたであろう。いきなり地味な中学生が一人で入ってくるなりカウンターにのぼり、殴り込みを宣言したのであるから。その後も、彼は学校に来なかった。 「なんかケーサツ許せん、思てん」と大人になった彼はさわやかに笑った。 この笑顔こそ、森崎東映画そのものである。 ほとんどの森崎作品は松竹喜劇映画のパッケージに包まれている為、「人情・癒し・ほのぼの・泣ける・ノスタルジーetc・・・」といったイナタい先入観を持たれがちだが、中身は直球パンク映画である。綺麗事や美学じゃない。真正面の直球で勝負する。 森崎東は、56年に松竹京都に入り、69年に松竹大船で監督となる。山田洋次ら松竹主流派のいわゆる「大船調」に馴染めず、ギラギラとしたパンクな庶民劇を発表していく。大島渚ら「松竹ヌーヴェルバーグ」派は興行的な理由から松竹を追われ、遅れて森崎東も75年に松竹を飛び出す。そして東映で唯一撮ったのがこの「特出しヒモ天国」である。(ちなみに未ソフト化)。 既に東映京都では「森崎東って奴は凄い」と噂されており、深作欣二や工藤栄一ら東映の“愚連隊”たちからの熱い歓迎を受けた「特出しヒモ天国」は、その演出も松竹時代より輪をかけてエネルギッシュに活き活きと冴え渡り、松竹的人情と東映的猥雑が野合した傑作となった。 で、僕はこの作品が松竹大船の大先輩・木下恵介監督の代表作「喜びも悲しみも幾歳月」(1957)への挑戦状に見えて、どうも仕方が無い。両作品には大きな共通点がある。 「喜びも悲しみも幾歳月」は、燈台守の夫婦が、北は北海道から南は五島列島まで日本各地の燈台と共に暮らした25年間の年代記であり、一種のロードムービーである。 森崎東の「特出しヒモ天国」も、ストリッパーやヒモが日本各地のストリップ小屋を転々とする流転の日々を描いた年代記的ロードムービーである。 どちらもロードムービーの大きな特色である旅の移動シーンがほとんどなく、それぞれ地名だけが明かされた様々な地方の「燈台」と「ストリップ小屋」での人間模様を、定点観察のように描いている。 という綺麗事じゃない職業に置き換えられた「喜びも悲しみも幾歳月」のリメイクなんじゃないかと。 考えすぎ? でも森崎東はこの作品を撮る2年前の73年、黒沢明の代表作の一つ「野良犬」(1949)に沖縄の問題を盛り込んでリメイクしている。その翌年74年の「街の灯」は、小津映画の常連俳優であった笠智衆をブラジル移民役とし、かつて家族を作るはずだった女性を訪ねる旅の中で、はぐれ者たちと擬似家族を作っていくと言うロードムービーで、これは小津の代表作「東京物語」(1953)をアレンジ編ととれる。しかも笠がピストルを構えるという意外性は我々が小津映画の笠を知っているからだ。72年の「生まれ変わった為五郎」だって綺麗事を否定した仁侠映画のパロディだ。どうだろう? この時期の森崎映画は日本映画の黄金期を飾った大先輩たちの作品に「そんな綺麗事が通るか!」と喧嘩を吹っかけて挑んでいるように見えなくはないか? だが森崎東は、反逆者の行く末を決して楽観していないし、安易に礼賛もしていない。フロンティアなんて描かれないし、物語は結局ゼロ地点に戻る。 「特出しヒモ天国」だって、殿山泰司扮する説経坊主の「人間はみな死ぬんじゃ」という強烈な説法に始まって、終わる。日本各地にあるストリップ小屋は、まるで人生の駅のように出会っては別れる人間模様見せるが、坊主の言葉通り、人々は結局どこに行くことも出来ない。回って回ってもとの地点に戻るのみだ。 「街の灯」のマチャアキも、「党宣言」の外国行きの船に乗れなかった面々も、どこにもいけない。人はどうせ死ぬ。森崎映画が描く反逆者たちが切ないのは、無力な人々だからだ。 「ヒモ天国」の葬式の場面、悲しみにくれる仲間の前で芹明香が突如ブリッジをする。突然で意味とか脈絡とか関係の無い肉体の美しさと、それに呼応した参列者が「黒の舟歌」を歌いだすシーンに、思わず涙が出た。意味や思想と関係なく肉体はある。どんな幸や不幸があろうとも、肉体がある限り、我々は無力だが、踏ん張って生きていける。「女は度胸」のゲーテの詩を読む清川虹子もそうだ。森崎映画の登場人物達はまさに肉体として、画面の中でただ踏ん張っているのだ。それは「役」という意味を剥ぎ取られた役者の生身の強さであり、今作の膨大な数の俳優陣も見事に森崎の要求に応えている。 lここじゃなかったらどこか外に探しに行ってもよい。でも人はどこか自分が決めた土地で逃げずに踏ん張って生きていかなきゃならない。で、踏ん張って生きていく為に、森崎映画の登場人物達は皆、歌を歌うんだ!。 森崎映画が安易な感動じゃない深い衝撃を観客に与える理由は、綺麗事じゃない「本当」を僕達に見せてくれるからなんじゃないかなあ。そう思います。 今度、警察に殴りこんだ同級生と森崎映画を観よう。 彼は今、障害児支援の仕事をしながら、子供たちの生の表情を写真に収めて、どっこい生きている。 (2008年「京都造形芸術大学映画祭 森崎東の愛と冒険・パンフレットより) |

痛快さに、あらためてぶっ飛んだ 山根貞男 「日本映画時評」の立ち位置は一貫しており、面白い映画に対する貪欲さで作品に向かい合ってきた。それが映画の面白さとは何かを探ることにつながるという確信のもとに。ただし、すぐわかることだが、映画の面白さなるもの自体が流動的であって、けっして不変ではない。まさにそこが問題で、だからジタバタを強いられる。二十年にわたる悪戦苦闘は今後も同じようにつづくわけか。 そんなことを考えているとき、東京のシネマヴェーラ渋谷で森崎東特集が始まり、何本かを見直した。何度も見ている映画ばかりだが、メチャクチャ面白い。なかでも『喜劇特出しヒモ天国』の痛快さには、あらためてぶっ飛んだ。一九七五年の東映京都作品で、池玲子や芹明香や絵沢萌子や中島葵らのストリッパー嬢と、山城新伍や川谷拓三や川地民夫らによるヒモとの、感情も欲望も丸出しのドタバタがくりひろげられてゆく。出演者から明らかなように、この映画に渦巻いている活力は、当時、全盛期にあった日活ロマンポルノの勢いが東映特有の猥雑さと混こうした結果であろう。松竹出身の森崎東によって異種交配が実現したわけで、そのエネルギーは三十年以上の歳月を越えて、びんびん響いてくる。荒っぽさが随所に見られるが、そのことを含め、かつての名作などではなく、いま見て、呆気にとられてしまうほど楽しい。 こういう例に接すると、安心する。映画の面白さはたしかに不変ではないが、それが時を越えて新たな命をもつことも間違いないと実感できるのである。 (2009年 キネマ旬報2月下旬号1526号 日本映画時評240より) |