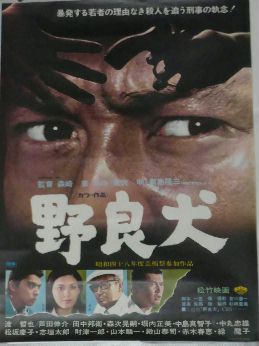

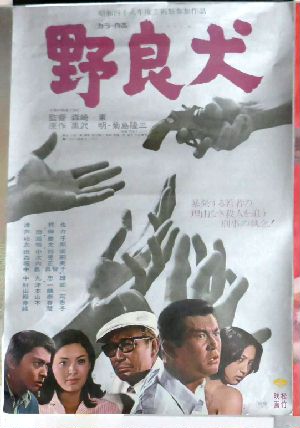

▲2013年11月、オーディトリウム渋谷にて

展示ポスター

日本映画データベースを増補

| 製作 | 杉崎重美 |   ▲2013年11月、オーディトリウム渋谷にて 展示ポスター |

|

| 監督 | 森崎東 | ||

| 助監督 | 立仙雅美 | ||

| 脚本 | 一色爆 | ||

| 原作 | 黒澤明 菊島隆三 | ||

| 撮影 | 吉川憲一 | ||

| 音楽 | 佐藤勝 | ||

| 美術 | 佐藤之俊 | ||

| 録音 | 田中俊夫 | ||

| 調音 | 松本隆司 | ||

| 照明 | 八亀実 | ||

| 編集 | 杉原よ志 | ||

| スチル | 堺謙一 | ||

| 配役 | |||

| 村上 | 渡哲也 | ||

| 佐藤 | 芦田伸介 | ||

| 一枝 | 松坂慶子 | ||

| 布恵 | 赤木春恵 | ||

| 大城朱実 | 中島真智子 | ||

| 比嘉清輝 | 志垣太郎 | ||

| 具志竪哲 | 上原守次 | ||

| 宮里陸 | 安座間政吉 | ||

| 謝花勝紀 | 山城春芳 | ||

| 新里純 | 内田喜郎 | ||

| 鈴木史男 | 粕谷正治 | ||

| 監察官 | 中丸忠雄 | ||

| 捜査主任 | 山本麟一 | ||

| 新聞記者 | 森次晃嗣 | ||

| 佃みさお | 緑魔子 | ||

| 佃三郎 | 堀内正美 | ||

| ハツオ | 佐藤蛾次郎 | ||

| 佐川 | 田中邦衛 | ||

| 単車屋の親爺 | 殿山泰司 | ||

| 社長夫人 | 千石規子 | ||

| 運転手 | 財津一郎 | ||

| 食堂のおかみ | 浦辺粂子 | ||

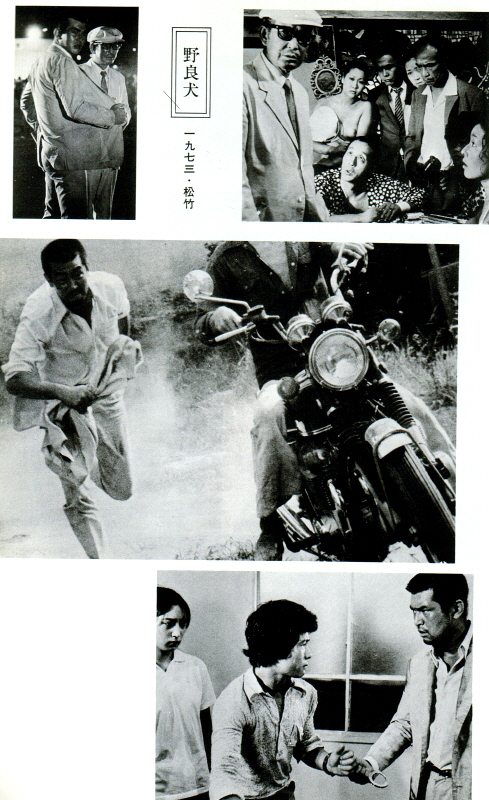

泥濘から 森崎、掛札、中島、梶浦 (シナリオ 1973年10月号) 黒沢監督の「野良犬」は昭和二十四年の作品、正に当時の社会が生み出した時代の産物であり、日本映画史上に永く残るべき名作である。 それから四分の半世紀を過ぎた今、「野良犬」を再映画化することは正直言って気が重い。 折角の名作を泥土に投げ打つことは堪えがたい。 只、私たちを支えたのは、かつての時代が「野良犬」を産んだ如く、吾らの時代もまた「野良犬」を産める筈だという想いだけである。 このシナリオの不完全さも時代の刻印と言いくるめる気はない。だが、私たちは混乱にひきずられることでしか作品を創れない。そのことは正に時代の刻印であると、私たちは想うのです。 『野良犬』作品紹介 (佐藤忠男) 『世界映画作品・記録全集』(キネマ旬報一九七五年659号) 四九年に新東宝で作られた黒澤明監督の『野良犬』の再映画化である。前作の黒澤明、菊島隆三のオリジナル・シナリオを森崎東と一色爆が再脚色、森崎東が監督した。若い刑事がスリに拳銃を盗まれ、その拳銃の行方をベテラン刑事と一緒に追跡するが、盗まれた拳銃は転々と人手に渡り、殺人事件に使われて次々と被害者が出る。二人の刑事は懸命に捜査を続けるが、ついにはベテラン刑事も撃たれる。責任感で燃え上がった若い刑事は最後に犯人を逮捕する。原作では犯人は復員兵であり、戦後の社会に絶望して犯罪に走り、それを追う若い刑事も復員兵であって、犯人の気持がわからないでもないという微妙な心理があるということになっていた。そこに戦後の荒廃した世相風俗やいかにも戦後的な人間像が縦横に描き込まれて、戦後という一時期の記念碑的な風俗絵巻になっていた。 森崎東の新作は、これを現代の京浜地方を舞台にして描き直している。若い刑事は渡哲也、ベテラン刑事は芦田伸介である。そして犯人は沖縄から集団就職でやって来た数人の若者たちである。彼らは大都会での最低の下積み生活の中で怨念をつのらせ、仲間の一人が手にした拳銃で犯罪に走ると、一人だけを犯罪者にしない、俺たちはみんな一緒だと、仲間で次々に自分の憎む者に弾丸をぶち込もうとする。志垣太郎を始めとする少年たちの悲痛な思いが最後に表面に出てくるのだが、この犯罪動機の設定が必ずしもマトを射たものになっておらず、森崎東の熱っぽい演出にもかかわらず平凡な刑事ものに終わった。撮影・吉川憲一、音楽・佐藤勝。松坂慶子、千石規子共演。104分。 『野良犬』 略筋 野原藍 (『森崎東篇』より) (ピンク文字は池田博明が補足した) 村上は熱に浮かされたように炎天下の街を歩き回っていた。餌を求めてうろつく野良犬のように。そんなとき聞き覚えのある言葉を耳にした。沖縄語だ。犯人はもしや・・・・・。事件に関係があると思われる女工の朱美(中島真智子)を佐藤がつけていくと、もう一人忍び寄る黒い影が。村上だった。ひげはぼうぼう、頬はこけ、目だけを光らせて。荷揚げ倉庫の中で朱美は「誰も来ないよ」といい、やがて沖縄の歌を歌いだした。仲間に危機を知らせているのだ。なぜ殺すのか。「その目よ。そんな目でいつも見られてる人間の気持は、見ている人間にはわからないと思う」と朱美は言う。彼らは沖縄から集団就職の少年たちだった。佐藤が村上を残して出て行ったあと、朱美は自分を抱いて代わりに仲間を助けて欲しいと訴える。 次にやられたのはヤクザ、労務者泣かせの手配師だった。検問に少年たちの一人がわざとバイクで突っ込み、仲間たちを逃した。この連帯感の強さは・・・。川崎駅前で待ち合わせている四人の少年を張っていて佐藤は三発目の弾に撃たれる。一人だけ逮捕したが彼は吐かない。 一人で一発ずつ、誰かを撃っていく。村上に朱美が言った。「純は人を殺せるような子じゃない。一緒に行って下さい」。新宿の街角で出会う少年たち。村上は必死に彼らを追いかける。新宿の街頭で、ついに自分の 純の手から拳銃をもぎ取って少年たちは逃げた。純の葬式で村上は少年・謝花(山城春芳)を捕えたあと、佐藤の死を知らされる。調べ室で黙秘を続ける謝花、隣室の仲間・具志堅(上原守次)と壁を叩き、沖縄の歌を歌って励ましあう少年たち。 佐藤が好きだったカンナの花を、現場に供えようと一枝と出かけたとき、村上は骨壷を抱えた朱美を見かけ、後をつける。晴海ふ頭で出港直前の船にかけこむ朱美。骨壷を受け取った比嘉少年(志垣太郎)の手に拳銃があった。 「俺が撃ちたいのはお前なんかじゃない」と比嘉少年は言う。彼が撃とうとしていたのは、いったい、誰だ? 激しい格闘の末、比嘉に手錠をかける村上の腕は最後の弾で貫かれていた。ようやく取りもどした自分の拳銃を拾い上げる村上を朱美の無言の視線が射る。彼は血がしたたる腕を振り上げて拳銃を海に投げ捨てた。 藤田真男 SLOW TRAIN 日本映画遺産より 指定第29号 森崎東の御真影 一部を引用 明治天皇の「御真影」と 大阪庶民からの手紙 (2004年4月30日記) ボロ家に住みながら女道楽をやめないグウタラ亭主・花沢徳衛が「耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍び」と昭和天皇の終戦の詔勅をまねて女房に不平を言うと、内職しながら耐えがたきを耐え続けた女房の清川虹子も天皇の口グセをまねて「あっ、そう」と亭主を無視する。テレビからはNHKの「君が代」が流れ、夫婦の頭上には明治天皇・皇后の肖像写真、いわゆる御真影が飾られている(ビデオではトリミングされて、よく見えないのが残念)。 これは森崎東監督のデビュー作『喜劇・女は度胸』(1969)の一場面だ。 森崎映画に必ず便所が登場するのは有名だが、天皇の肖像も登場するということを僕に教えてくれたのは、映画仲間の医大生・大森一樹君(現・監督)だった。 のちに『女生きてます・盛り場渡り鳥』(1972)の試写会のあとで森崎監督に初めて会い、天皇の肖像のことを確かめたところ、やはり大森君の言うとおりだった。森崎さんは「いやぁ、そこまで見てくれてますかぁ」とテレながらも感激していた。が、彼がなぜいつも天皇の肖像(ときには日の丸や君が代で代用)を、しかも便所と並列させるように画面に出すのか、その理由は聞かなかった。彼の思いが何となく理解できたのは、もう少しあとのことだった。 (中略) 森崎東監督の松竹映画『野良犬』(1973)も、実質的な主役を演じたのは、志垣太郎だ。 この映画は単に黒沢明の『野良犬』(1949)のリメイクだと思われているが、実はそんな映画ではない。志垣ら沖縄出身の少年たちが刑事・渡哲也から奪った拳銃で、ひとりずつ憎い日本人を殺していく。最後に残った志垣は誰を殺そうとしているのか。 逮捕された少年が刑事に向かって言う。「俺たちがやりたかった一番憎い奴をやりにいった」と。 続いて少年たちの仲間の少女の主観ショットとして、彼女がバスの窓から見た皇居と警視庁がカットバックされる。このシーンを見逃したら何も見なかったのも同じなのだが、公開当時、森崎監督の意図を正しく理解した日本人は、ほとんどいなかったようだ。 『野良犬』は6人の沖縄の少年が天皇を裁こうとした物語だ。6人のうち1人は刑事に尋問されて沖縄人ではないと言うが、何者なのかは言わない。おそらく朝鮮人ではないか。 舞台となった川崎には朝鮮人も多く、画面に北鮮系の看板も映る。この映画は確信犯として天皇暗殺を具体的にほのめかした唯一の日本映画だといって間違いないだろう。 とはいえ『野良犬』も、沢田研二が原爆を手に皇居を睨んでいた長谷川和彦監督の『太陽と盗んだ男』('79)も、『風流夢譚』も、すべて作者たちの妄想にすぎない。 妄想を現実と混同して、妄想の自由すら奪おうとする者がいるなら、戦時中の検閲官よりタチが悪い。 ゴールディ・ホーン主演『ファール・プレイ』('78)の劇中歌劇『ミカド』は天皇が男女の恋を取り持つ他愛のないお伽話らしいが、日本ではいまだに上演されていないようだ。 19世紀末にロンドンで初演された『ミカド』の舞台裏を描いたマイク・リー監督『トプシー・ターヴィー』('99)も未公開でBS放映のみ。アニメ・シリーズ『サウスパーク』の一編に『チンポコモン』(これが原題で、ポケモンにかけられたシャレ)というエピソードがあるが、天皇を風刺した内容のため日本では放送もビデオ化もされないだろう。 おそらく、このアニメ『チンポコモン』を自由に見ることのできない国は、地球上で日本と北朝鮮ぐらいかもしれない。韓国には「日帝36年の朝鮮支配は南に軍隊を、北には天皇を残した」というジョークがあるそうだが、なかなかスルドイ指摘である。天皇制の是非はともかくとしても、「夷敵」の文化を寛大に受け入れられないうちは、日本は文明国にはなれないだろう。 森崎湊著『遺書』('71・図書出版社) 森崎東監督の兄・湊の16歳から20歳(1944年)までの日記をまとめた本。戦争末期、特攻要員となった森崎湊は敗戦の翌朝、割腹自殺をとげた。敗戦を認めず決戦を主張する将校たちを覚醒させるためだったという。「私は今でも憶えている……『東条英樹は出世主義者であり、落語家である。ありつが十四や十五の遊び盛りの少年を殺すのだ』という故人の憤激の声を。『皇居遙拝だけに熱心で、工員の怪我には全く無関心の経営者のいるような軍需工場なら、ストライキでつぶしてしまえ』という憤激の声を。(中略)森崎湊の誌は、敗れた祖国に殉ずる従容たる武人の死というより、むしろとりつくろった美しい言葉で日本中の青春を圧殺しつづけた者たちへの憤激の死ではなかったのか?」(森崎東の序文)。その憤激は『野良犬』の少年たちにも受け継がれたのだろう。森崎監督『黒木太郎の愛と冒険』('77)の主人公の父の元軍人・三国連太郎は、この『遺書』を残して割腹自殺する。 『野良犬』のシナリオには比嘉少年が捕えられる場面のセリフはいっさい書かれていない。また藤田真男が指摘している朱美の主観ショットの皇居と警視庁やカットバックも書かれていない。すべて撮影現場で撮られて、編集で挿入されたものである。天皇暗殺という妄想は、『黒木太郎の愛と冒険』での森崎湊の遺志と繋がる。現代に対する呪詛の念の根幹に天皇の影がある。 (池田博明記、2008年10月31日) |

| 佐藤忠男・滝沢一 森崎東監督の『野良犬』 キネマ旬報1973年11月下旬618号 今号の問題作批評 佐藤忠男 基本的に無理な再映画化 黒沢明の「野良犬」を再映画化する、というような、ほとんど失敗するにきまっているようなアイデアは、撮影所の、いったい、どういうところから出てくるのだろう。黒沢明の「野良犬」は、昭和二十四年につくられたから傑作であり得た作品であって、他の時代には置き換えが利かないものである。たとえば、刑事と犯入がともに復員兵であり、戦場での生き方を戦後の社会に持ち越す二つの方法としての二つの人生があり得た、ということ。あるいは闇市とか野球帽とかいうものの騒がしい活気が、たんなる無秩序ではなく、軍国主義から解放された日本人の喜びの表現でもあったということ。それら、戦後という一時期の精神を表象する風俗を鮮かに描き込み、その特別な一時期の終りというモチーフを、見事に躍動するリズムでうたいあげたところに価値があるのであって、それをぬきにすれば、たんなる警察もの以上のものではない。と云うより、たんなる欝察ものとして見れば、「野良犬」の成功にあやかって出てきた東映の「警視庁物語」シリーズや、テレビの「七人の刑事」などによって、刑事たちのチーム・プレーの面白味や犯人の置かれた悲惨な状況の描き方などはその後、長足の進歩をとげたために、もはや「野良犬」のそれなどは、陳腐なものになってしまっているのである。 この基本的に無理なところのある再映画化の任に当った森崎東監督は、案の定、原作のモチーフを現在に持ってくるわけにはゆかず、それを沖縄からの集団就職の若者たちの悲劇という今日的な主題に置き換えているが、その置き換えはうまくいっていない。いっぽう警察ものとしては、捜査の手順や刑事の家庭描写などは原作の素朴さにほぼ依拠しているので、原作以後、この種の作品をふんだんに見てさまざまな意表をつく展開に慣れている今日の観客には単純すぎて食い足りないのである。 おそらく森崎監督としては、それら、うまくゆきそうにない面は十分考慮に入れたうえで、なお、沖縄の若者たちに対する本土の人々の差別、という問題を盛り込むところに再映画化の意義を認めたのであろう。この作品では、沖縄から集団就職してきた若者たちが差別への反発から犯罪集団となり、そのうちの一人が刑事から奪ったピストルで殺人をおかすと、他の仲間たちも、彼一人を殺人犯に はしないでみんなで共同正犯になろうと してつぎつぎに殺人を行なってゆく。たしかに深刻な問題がそこに提示されていた。[(仮)しかし、沖縄の若者に対する差別](コピー不全のため判読できない。目下調査中)というのは、在日朝鮮人や未開放部落に対する差別のように一般によく知られているものでは必ずしもないだけに、その実情を描かずにいきなり命がげで差別に反抗する若者たちを描いても、見るほうとしてはとまどいが先に立つ。こういう問題を提出するのなら、「野良犬」の構成はぜんぶバラして、刑事を主人公にするのはやめて、犯人を主人公の位置にすえるくらい、違ったストーリーに書き直すべきであっただろう。あるいは原作が主人公も犯人もともに復員兵であったとしたように、この再映画化でも主人公の刑事も沖縄出身とすれば、あるいは原作に拮抗できたかもしれない。 渡哲也の直情径行の刑事は悪くないし、つぎつぎに死んだり逮捕されたりしてゆく犯人の少年少女たちにも、ちょっと悲槍なところがある。現在の日本映画の一般的な水準からすれば悪くない作品の部類に入る。しかし、森崎東はこの程度の出来「(仮)で満足する位」置にはいないはずである。 滝沢一 「人を殺した人のまごころ」 この映画と前後して、溝口健二の「夜の女たち」をみる機会があったが、いやにけばけばしい夜の女たちの風俗とともに、その人間像のリアリティまで風化してみえるのに、幻滅した。黒沢明の「野良犬」はどうであろうか。奪われたコルトをもつ犯人像がなかなか現われず、その捜査過程を克明にたどってゆくストーリー・テリングの巧きが、今観ても飽かせないとおもう。だが犯人が雑木林のなかに追いつめられて、今にも泣き出しそうな顔でピストルを構えるとき、ポロン、ポロンとピアノの音が聞こえてくるところとか、犯人が雑草のなかにうずくまって、けもののように、ウォーウォーと悲鳴を発するショットに、なおあの頃の強烈な感動があるかどうか、疑わしい。 黒沢「野良犬」に欠落していたものは、竹中労のいう「人を殺した人のまごころ」であった。森崎東が一八〇度視点を転回して、犯人の側に基調を置いたのは、「野良犬」を再映画化するための当然の志向であった。犯人側に沖織から集団就職してきた六人の若者がえらばれる。いや朱実を加わえて七人である。この若者たちにとっては戦後はまだ終っていない。それは黒沢の「野良犬」の犯人が復員兵であった状況と重なりあう。彼らは言葉によって、学歴によって差別され、酷使されて、都会の荒野を野良犬のようにさまよう。黒沢「野良犬」の復員兵が野良犬から狂犬に化する状況よりも、はるかに容易に殺意の反撃に転じ得るものだ だからこそ、若者たちが偶然手に入れたピストルでもって、一人一発ずつ怒りの対象に銃弾をぶちこみ、共同正犯になろうとする設定が生きる(ついでながら松竹発行のフレスや本誌6I6号作品紹介欄にある「ビストルを奪われた刑事が野良犬と化して」とあるのは作品の解釈を誤まっている)。犯人の一人がなぜ自爆してまで仲間を救うのか、さきに捕まった犯人が、なぜ最後の一人の居所を頑として口を割らないのか。取調べの刑事たちがいぶかしむところに森崎「野良犬」の屈折した「人を殺した人のまごころ」への追究がみられる。この作品で最も精彩のあるのが、調べ室に思いがけず現われた老祖母に始めて犯人が涙をみせるところであり、犯人らが調べ室の壁を叩き合いながら琉球怨歌を呼応するところであり、朱実がピストルを隠した骨箱を抱いて、バスターミナルを村上刑事と鬼ごっこのように追いつ追われつするところである。殊に鬼ごっこのシーンでは、骨箱の白さが眼に飛び込んでくるようで、都会の墓場のなかから、犯人たちの怨念の鼓動がひしと伝わってくる。 村上刑事を沖縄出身者にしなかったところもよい。黒沢「野良犬」が犯人と同じ復員兵であり、復員時にリュソクを盗まれた経験を共有するという発想から、刑事も沖縄出身にするというのは、かえってストーリー・テリングのあやにとらわれた悪しきルーテンになる。村上刑事は刑事一年生の優等生であり、沖縄出身の集団就職者などに無縁の存在であってよいのである。しかしこの作品は当然ながら黒沢「野良犬」の奪われたビストルの行方を追うという、しかもその間に同じビストルによって犯行が重ねられる展開のスリリングな興味からのがれられなかったし、そのうえ老刑事の家庭まで描写の巾を広げることによって、主題を二分した。老刑事が犯人を逮捕すると必ずケーキの箱を家人の土産に持って帰る。そうしたエピソードを、うまく犯人側の心理にからめて描いているのだが、そこにはよく出来た妻と健気な娘があってという、結局は大船調の人情劇のパターンにはまって、その分だけ追い詰められた犯人側の時間の流れを中断させている。それでも黒沢「野良犬」から森崎「野良犬」まで、映画の語り口に継承と同時に背反の微妙な変化がみられる。そこに時代をへだてた再映画化のおもしろさがある。ぜひ二作を並べて比較してみたい。 (松竹作品*封切り日九月二九日*上映時間一時間四五分*紹介第六一六号) |

読者の映画評 野良犬 野村 正昭 (キネマ旬報1973年12月下旬621号) 殴るよりも蹴るよりも、人から人への視線の暴力が一番打撃を与えるといったのは誰だったろうか。暖かい眼差しが人を蘇らせるならば、冷たい限差しは最も人を傷つける。 次々に起る殺人の共同犯人、沖縄の若者グル一プの象徴=少女(中島真智子)は、何故殺すという刑事らの問いに「その眼よ」と鋭く言う。拘置所の壁を叩きあって歌う琉球怨歌のその意味が、僕らに全くわからないのと同様、いくら彼らの心情がわかったようなふりをしていても、僕らには結局、真の意味での冷たい眼を受ける彼らの側の気持は理解できないだろう。次々と逮捕される僕らと同世代の若者たちは、そんな眼をはねかえすかのように、叫び、走り、悲しみ、そして撃つ! 「仁義なぎ戦い・広島死闘篇」の北大路欣也、「実録・私設銀座警察」の渡瀬恒彦、作品の出来の良し悪しはともかく自己の全存在を、両手にブルブル握った拳銃ひとつに託しきった連中が、今年印象に残ってならない。が、「野良犬」のそれは、決して僕らの側からでなく、僕らの方にこそ銃口の向けられている可能性を忘れてはならないだろう。 いったい僕らは、日常、誰に、どんな眼を向けているのか。そして、誰に、どんな眼を向けられているのか。大仰な<差別>だ<偏見>だは、向ける側にしてみれば、意味もない眼差しひとつに、いや、眼差しひとつだからこそ、許せないこともあるにちがいない。<拳銃>はその時に本当にスクリーンのこちらの僕を射ちつくしてくるだろう。73年の「野良犬」とは、そんな<眼差しの対立関係を背負った>僕ら自身なのかもしれない。(東京都保谷市・自由業・19歳) 読者の映画評 野良犬 前多 厚 キネマ旬報 今年6月仙台で、黒沢明の「野良犬」を上映した。それは、僕らの自主上映グループのラストショウでもあった。映画仲間の一人は「この映画はその出来た時代そのものが野良犬的状況だった」と言った。 映画が、その時代の社会的所産だということを、僕も「野良犬」を野坂昭如や「仁義なき戦い」の広能昌三らがうろつく闇市時代に見ていたら、その素晴らしさに唖然としたに違いないと思い、そう知らされた。 そして森崎東の「野良犬」である。芦田刑事は三船刑事の年老いた姿にオーバーラップする。二人とも復員兵であり、黒沢では犯人も復員兵であった。森崎作品では犯人は、祖国復帰した沖縄の五人の若者である。 芦田刑事には「七人の刑事」の、渡刑事には「ゴキブリ刑事」のイメージがつきまとったせいでもないが、森崎の「野良犬」は、白黒スタンダードに凝結した黒沢の「野良犬」がカラーワイドになった分だけ散逸している感じがした。それは、巨匠黒沢と知る人ぞ知る森崎東の腕前の違いでは、けっしてない。 渡哲也の犯人を追う目、ほおこけたひげ面、ずぶぬれになった姿。映画館の前でピストルを自分につきつけた若者。犯人の若者達の激しい生きざま。森崎東は強烈に「野良犬的情況」を僕につきつけてきている。 それはわかる。しかし、それでもなお、僕には、「野良犬的情況」の何たるかがわからない。平和大国にっぽんのぬるま湯の中で三日に一度は映画館の暗闇でスクリーンに向かって悦にいっている僕には、沖縄も水俣も安保もピンボケのCMスライドにしか見えないらしい。 ただ「野良犬」の中で、独特なモノローグ調で語る緑魔子の閉じられた片目、「犯罪>=革命」という僕には非常に白けさせた落書、筋にはあまり関係のないあの場面が、なぜか気になってしようがない。 黒沢作品に比べ見劣りするなどという紋切り批評は書きたくない。ただ僕自身の「野良犬」がどこかに隠れている。それを探さねば……。 (仙台市・学生・21歳) |