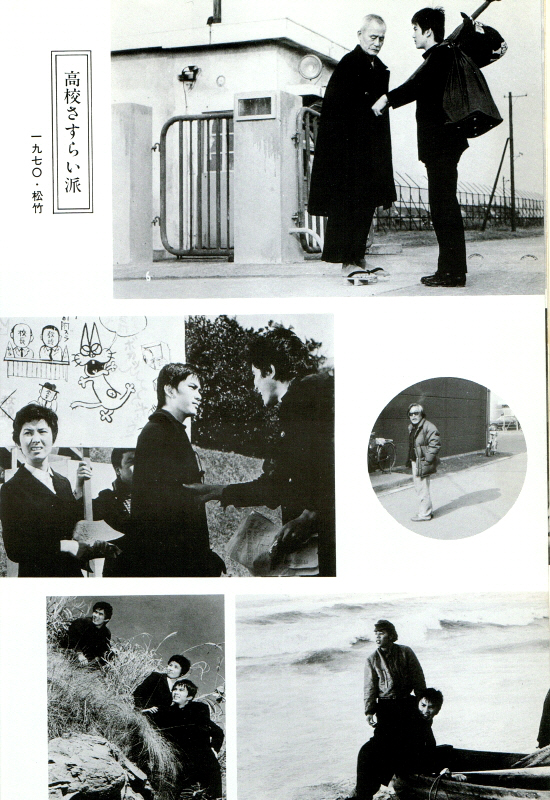

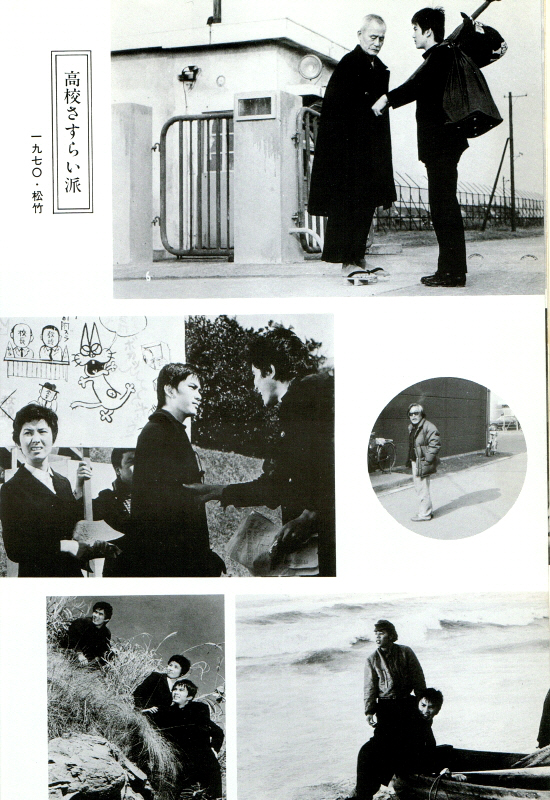

▲2013年11月、オーディトリウム渋谷

展示ポスター

日本映画データベースを増補

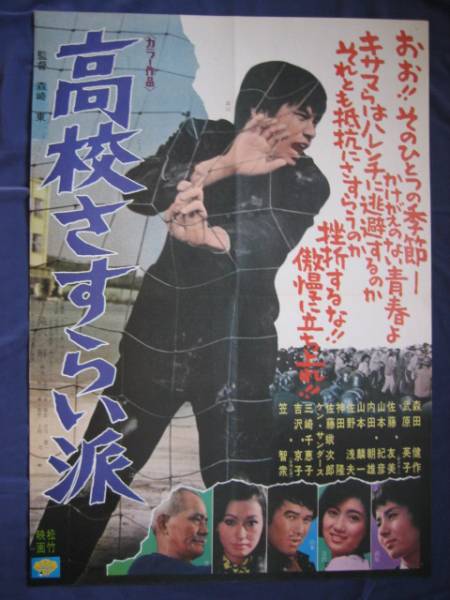

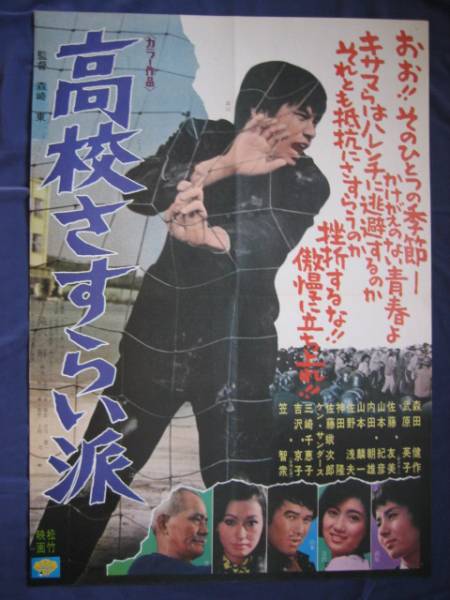

| 製作 | ................ | 上村力 |  |

▲2013年11月、オーディトリウム渋谷 展示ポスター |

| 監督 | ................ | 森崎東 | ||

| 助監督 | ................ | 熊谷勲 | ||

| 脚本 | ................ | 森崎東 熊谷勲 | ||

| 原作 | ................ | 滝沢解 | ||

| 撮影 | ................ | 吉川憲一 | ||

| 音楽 | ................ | 小山恭弘 | ||

| 美術 | ................ | 佐藤公信 | ||

| 録音 | ................ | 田中俊夫 | ||

| 調音 | ................ | 小尾幸魚 | ||

| 照明 | ................ | 津吹正 | ||

| 編集 | ................ | 寺田昭光 | ||

| スチル | ................ | 梶本一三 | ||

| 配役 | ||||

| 荒木勉 | ................ | 森田健作 | ||

| 松原和子 | ................ | 武原英子 | ||

| 松原元子 | ................ | 吉沢京子 | ||

| 山崎明子 | ................ | 佐藤友美 | ||

| 井上勇介 | ................ | 山本紀彦 | ||

| 松原剛造 | ................ | 神田隆 | ||

| 黒木校長 | ................ | 内田朝雄 | ||

| 杉山教頭 | ................ | 佐野浅夫 | ||

| 犬山守 | ................ | 三谷昇 | ||

| 間山仁 | ................ | 山本麟一 | ||

| 玉木三郎 | ................ | 山本幸栄 | ||

| 進藤秀男 | ................ | 島津元 | ||

| 床山 | ................ | 根岸一正 | ||

| 加島 | ................ | 河原裕昌 | ||

| スズミ | ................ | 佐藤蛾次郎 | ||

| たね | ................ | 三崎千恵子 | ||

| 進藤の父親 | ................ | 田中春男 | ||

| トミイ | ................ | ケン・サンダース | ||

| 刑事 | ................ | 土田桂司 | ||

| 小使 | ................ | 大杉侃二郎 | ||

| 先生 | ................ | 今井健太郎 | ||

| 〃 | ................ | 高木信夫 | ||

| 〃 | ................ | 秩父晴子 | ||

| 武山教官 | ................ | 笠智衆 | ||

『高校さすらい派』略筋 野原藍 <映画書房『森崎東篇』より> 久里浜少年院を出所した荒木勉(森田健作)は、教官の紹介で鳥取の誠光学園に向った。最初に出会った漁夫の大男勇介(山本紀彦)も同じ学校で彼の部屋に居候を決め、元気良く登校したその日から、この事件は始まった。 半強制的な寄付金をめぐっての生徒たちによる反対闘争は、勇介が寄付できないと教師と言い争い、退学届を出したことに端を発していた。 闘争のリーダーは理事長(神田隆)の娘和子(武原英子)と、この学園唯一の東大合格予定者進藤(島津元)。 翌日、クラス中議論百出する中で、勉は行動で示した。校庭に出て教材に火をつけたのだ。次々に火をつける生徒たち、制する教師、騒然となって、生徒たちは講堂にバリケードを築いて立てこもった。抗議集会、校長(内田朝雄)への要求書提出。そして警察介入は、勇介が、教師杉山(佐野浅男)への暴行と、教師山崎(佐藤友美)への婦女暴行未遂の容疑で連行という形で出てきた。 勉も一緒に手錠をかけられ、二人は停学処分に。 進藤と和子はリーダーである自分たちを処分すべきだと主張するが、もちろん退けられ、進藤は校長から内申書のことは言われる、職人の父親(田中春男)が酔っ払って入って来てドナられるわで、闘争心を失い始める。 勉は警察から帰って来ると放送室を占拠し、勇介は無実だ、真実はその逆なのだと校内放送し、山崎先生に証言を頼むが、味方だと思っていたのに、「私も、あなた方も負けたのです」の一言だけ。教師たちが放送室になだれ込んで来た。 三人は浜辺に逃げ、廃船に立てこもった。ガリ版で早速ビラを刷る勉。「われら三人は誠光学園ゲリラ隊を結成・・・」。勉と勇介に思わずキスする和子。和子と勇介、和子と勉、三人二組の結婚式のマネゴトが、夕映えの船上で厳かに行われ、星がまたたく浜で火を焚き、裸踊りする三人。そして川の字に寝て。 しかし、安らかな寝息は長くは続かなかった。用足しに甲板に出た勇介があっという間に捕まった。校長や理事長と警官隊に包囲されていたのだ。和子をかばって抵抗する勉に、放水、ガス銃。船が燃え始めた。 あきらめて拉致されていく和子の上にマストが落下する。「お父さん、あなたの娘は今、幸せなのです」と言って息絶える和子。 和子の校葬に「和子を殺したのはお前たち全員だ」と大声で叫んで、勉はまた、鳥取を背に歩き始める。 (以下、白井佳夫による記述を付記) ラスト・シーンは、焼けた廃船の残骸のある浜辺での、森田健作の幻想である。モノクロームになった画面は、スローモーションとなって、殺到する機動隊姿の警官を、森田健作の自動小銃が、乱射する。何度も、何度もくりかえされる怨念の、スロー・モーションのバレエ。 そして、現実にかえった彼の眼に、浜辺の砂ににじんでくる血の真っ赤な色が、うつる。風の吹く浜を、一人歩む彼。そのマントのすそが風にひらりとゆらめいて、画面がストップ・モーションになると、「終」のタイトルが現れる。 |

|

河原さぶ 先生から、そして父へ 今から十三年前のこと、東映の演技研修所を卒業した私は、大部屋俳優として残るはずだったのですが、若気の至りで起こしたある事件が原因でクビになり、ユーウツな毎日を過していました。 私の写真をどこでみたのでしょうか。森崎監督から呼び出しがかかったのです。 「高校さすらい派」のオーディションでした。暴走族の役で出演が決まったわけですが、その時は監督とは全く個人的なつきあいはありませんでした。映画が終わったら、すぐまた仕事がなくなり、再び落ちこんでしまいました。 相談に乗ってくれる人が欲しい、そして何かに頼りたい、監督に電話をかけたのです。 「仕事がありません、どうしたらいいでしようか」 「俳優を続けていくつもりだったら基礎をしっかり身につけなさい」監督は、ほんとうに親身になって、話を聞いてくれ、劇団<雲>に紹介状を書いてくれたのです。それを持って、中卒を高卒と偽って受験したところ、大卒の人も多勢いたというのに奇跡的にパス、これで道が開けたかと、宇頂天になったのも束の間、すぐ先に新たな困難が待っていました。当時は新劇の劇団員は、他で働くことが禁止されていたため、たちまちの生活苦です。暗い正月を何度も迎えることになります。 何とかしたい、焦る、今日までの十三年間、何百何千回と森崎監督に泣きつき、愚痴をこぼし、落ちこんでは相談したことか。監督の住む茅ケ崎までの電車賃もなくて、全部手紙に書いて訴えました。監督は必ず返事をくれました。芝居をやる時は必ず観に果てくれました。監督が映画を撮る時は、必ず何かの役をつけて下さいました。私のためにどれほど親身になってくれたかということは、或る時など、夢にまで私が出てきて仕事を頼まれた、という話で察しがつくと思います。監督を勝手に、「先生」と呼びました。 そういう関係が三午も続いた頃、今度は監督自身が松竹を辞めることになり、監督はテレビの仕事が多くなります。当然のことのように私はテレビに出るようになりました。もちろん監督が、脚本の時は、私をあてこんで書いて下さり、演出する時は、プロヂューサーに紹介して下さるからです。ある年など全部監督の作品だけで生活したことがありました。 その頃監督はすぐ酔っ払っては、プロデューサーやディレクターと論争、けんかをしました。傍にいた私は、「僕の先生に何するんですかっ」と出てったりしたものです。 ある時、「いい加減で、先生って呼ぶのよせよ」といわれ、つい調子に乗って「脇役じゃなく主役を書いてくれないんですか」ってなことを口走って。ゲキリンに触れたのは当然のこと、約一年勘当の身となりました。 勘当が解けてからは、前よりずっと親しくなったような気がします。 先生」をやめてからは、 「監督」と呼んできたのですが、最近では、ドサクサに紛れで、他の森崎組の人たちのように「とっつあん」て呼んだりします。言葉の上だけでなく最近は、森崎さんが父のように思えるのです。 四年ぐらい前から、アルバイトをしなくても、なんとなく食っていけるようになりました。職業は、ためらいなく俳優と書きます。 「一燈を携エテ暗夜ヲ行ク、暗夜ヲ憂ウル勿レ 只一燈ヲ頼メ 元気デ頑張ッテ下サイ」私が一番苦しかった頃、監督から頂いた葉書です。額に入れて掛けているうちにシナチク色になったのを毎日眺めて、二度と勘当されないように、「がんぼろうぜ」と、自分に言い聞かせています。 (俳優) (野原藍編『にっぽんの喜劇えいが 森崎東篇』映画書房、1984年、pp.174-176) |

|

白井佳夫 森崎東監督の「高校さすらい派」 今号の問題作批評 キネマ旬報1971年1月539号p.114-115) 挫折したゲバルト時代へのさすらい派の表白 ダイナミックな生きた画面 フランソワ・トリュフオが日本にやってきた時、良い映画と悪い映画、という問題について話しあったことがあるのを、この森崎東の「高校さすらい派」を見ながら、思い出した。その時、トリュフォがこんな風にいったのを、よく覚えていたからである。 「良い映画とは、画面が生き生きと、生きている映画のことだし、悪い映画とは、画面が呼吸しないで、死んでしまっている映画のことでしょうね」と彼はいった。 その通りだ、と私も思う。いくら難解な映像芸術映画でも、社会的なテーマをふりかざした政治映画でも、汚れなき清純な良心作でも、スクリーンにうつる画面そのものが、観念的で硬直してしまっていたり、シンメトリカルに安定静止してしまっている映画を、私は決して、良い映画だとは思わない。 そして「高校さすらい派」は、まさにヴィヴィッドに、若々しく、生き生きと生きている日本映画であった。「少年サンデー」に連載された、滝沢解原作のフジオ・プロの劇画「高校さすらい派」を私は不幸にして知らない。だが「喜劇・女は度胸」「男はつらいよ・フーテンの寅」「喜劇・男は愛嬌」と、森崎東の映画にある、ダイナミックな映像表現の素朴な荒々しさに魅かれてきた私にとって、まさにこれは、もっとも生き生きとした、彼の快作と受けとれた。 ドラマは、劇画や日本映画の青春ドラマによくある、少年院出の一匹狼反逆児高校生の、さすらいドラマである。主人公の荒木勉を、森田健作が演じる。旧制高校生風のマントをはおり、剣道の用具とシナイを肩にした、眉太く童顔の、おなじみの劇画スタイルである。 抑圧された青春のエネルギーの爆発をぶっつけて、剣道の試合でひと汗かいた彼が、笠智衆の教官にマントをもらって少年院を出、紹介状をふところに鳥取の私立高校にたどりつくまでが、タイトルの前に描かれる。古武士然とした笠智衆の姿と剣道と少年院のとり合せに、森崎東の日本的青春バーバリズムへの図太い郷愁のようなものが感じられて、おもしろい。 旧友ケン・サンダースの迎えのジープで、主人公が野を越え山を越えて、鳥取大砂丘にたどりつくまでの、カラー・ワイドの大画面に、日本の風土をどっしりととらえた構図がいい。砂丘地帯で、皮ジャンでオートバイのぐれん隊高校生グループに、ジープが襲撃される豪快なアクション・シーンも、快調だ。 劇画のシンプルな直線的ドラマトゥルギーが、ロケ中心の画面ののびやかさにがっしりと支えられて、若々しい解放感が盛り上がる。 私立高校では、自動式集団英語授業装置が導入されて、生徒の間に動揺が生じている。そこで、主人公は授業中にベントウを食うのが特技の図体の大ぎい一本気な同級生の山本紀彦と、学校理事長の娘で気丈な武原英子の二人と、何となく意気投合する。この三人の連帯が、その後の作品を支える、基本テーマになる。そして、学園ではついに、造反がはじまる。 主人公と図体の大きい山本紀彦の二人が、何かというと殴りあいをえんえんとやって連帯を深めたり、武原英子へのセックスを解消発散させたりするプロセスも、はなはだ日本的でおもしろい。鈴木清順の傑作「けんかえれじい」あたりとも通じる、喧嘩と高吟放歌の、バンヵラな日本的青春である。そして藤田敏八の「陽の出の叫び」や「非行少年・若者の砦」あたりにもつながる、ナイーヴな、抑圧された青春のエネルギーの爆発と噴出である。 高校生たちは、講堂を封鎖して抗議集会をひらく。警官が学内に導入されて、体力でみんなをリードする山本紀彦を別件逮捕する。授業中の教室に警官がふみこみ、あたりを取調べるありさまを、望遠キャメラで追った画面に不気味な実感がただよう。高校生たちのスクラムは、たちまち解体する。 釈放された山本紀彦を迎え、なおも森田健作と武原英子は、放送部室を封鎖したのち、砂丘地帯に脱出して、廃船にたてこもる。暮色せまる海を背に「吾は海の子」を合唱した三人が、廃船のヘサキに立って、アフリカ南端希望峰へ、南十字星を目標に出航することを夢想するシーンが、美しい。 夜の浜辺の焚火をかこんでの、裸の乱舞と、男二人と女一人の、一心同体を証明する結婚式も、みずみずしい、いいシーンだ。現地ロケの自然を生かしてネバった撮影による、画面の解放感が、実によく生かされている。 怨念のバレエと血の色 だが、つかの間の自由と解放は、廃船を囲んだ機動隊スタイルの警官たちによって破られる。投光器によって照射される光、スピーカーによる呼びかけ、催涙弾の発射、放水、乱入する警官。まさにこれは、安田砦攻防のミニアチュールである。 講堂封鎖の時に、学校側によって街のヤクザとともに利用された、皮ジャンのオートバイぐれん隊高校生が、ここでもまた前哨戦をうけもって、浜を走りまわる。 炎上する廃船。けれども、小さな廃船にたてこもる、たった三人の高校生と、小人数の警官隊の乱闘は、けっして、アメリカン・ニュー・シネマの「いちご白書」のようには、カッコよくはない。むしろ、時々問が抜けてしまい、スキだらけで、カッコ悪いことおびただしい。この日本的な現実認識(?)。 結局、武原英子は乱闘中、倒れてくる帆ばしらによって傷つき、「お父さん、私は今、いちばん充実して死ぬのよ」と誘拐罪で二人の同志を告訴した父にいって、死んでいき、三人の小さな解放区は、たちまち崩れさる。 ラスト・シーンは、焼けた廃船の残骸のある浜辺での、森田健作の幻想である。モノクロームになった画面は、スローモーションとなって、殺到する機動隊姿の警官を、森田健作の自動小銃が、乱射する。何度も、何度もくりかえされる怨念の、スロー・モーションのバレエ。 そして、現実にかえった彼の眼に、浜辺の砂ににじんでくる血の真っ赤な色が、うつる。風の吹く浜を、一人歩む彼。そのマントのすそが風にひらりとゆらめいて、画面がストップ・モーションになると、「終」のタイトルが現れる。 森崎東が「高校さすらい派」で描きたかったものの核心は、いったい何であったのか。それはもう、わざと長々と記してみたンーンの進行が、いっさい明白に語るとうりである。 試写のはじまる前に会った森崎東は、照れて「お恥かしい映画ですよ。泣きベソで撮った映画ですよ。あなたには見てほしくないな」といった。 「しかし、与えられた恥多き企画に、やる気のある監督が全身でチャレンジした時、往々にして傑作が誕生するのが、現代の映画というものだと、ぼくは思いますよ」と、私は半ば本気で、彼に一矢をむくいたつもりでいった。そして、それは当った、という思いが強い。 映画「高校さすらい派」の主人公、荒木勉は、そのまま、抑圧された日本映画界で、四本の作品をとりすすめてきた新人映画作家、森崎東そのものにみえる。生き生きとした、生きている映画のワン・ショット、ワン・ショットは、それを作った人問の心情そのものの反映である。両者が一体化した時、映画ははじめて、生気をおび、呼吸をはじめる。 そういう映画は、とりすました完壁さや、フォーマルな均衡などを、保ってはいられないものである。つじつまの合わぬ矛盾が、常にゆれ動いているのが、われわれが住むこの日本の現実というものである以上、それを反映したフィルムの中の表現が、静止してしまうわけはないのである。 不定型なエネルギーが、苦しい製作条件や、意に満たぬ状況とぶつかり合ってねじ曲がりながらも、なおも一直線にフィルムの上に投射された時 そこに出てくるものは、むしろ不合理多き現代を象徴する作家の魂の表白であるに違いない、と私は思う。 (松竹映画作品*封切り日十二月十六日*上映時間一時間二六分・7巻) |

|

ビデオ ケース表 森田健作と 武原英子が 抱き合う場面は 映画には無い |

ビデオ ケース裏 体育館で説得 しようとする 校長と教頭。 勉と勇介。 登校した勉と 殴り合う勇介。 止める和子。 最後の場面。 瀕死の和子を 支える勉と勇介。 |

06/02/17掲載 十河 進 ■青春の終わりを感じる時 ●ああ、中山千夏さんの眼が…… 1993年4月26日の月曜日のことだった。その日、六本木で盛大に行われた白鳥真太郎さんの写真展のオープニングパーティの後、上司に連れられて「山麓」という小料理屋へいった。六本木のアマンドからスウェーデンセンターの方に少し下りた途中の路地を入ったあたりだった記憶がある。 穴蔵へ向かって階段を降りていくような店だった。年輩の女性がふたりほどで切り盛りしていた。テーブル席は空いていた。隅のテーブルに腰を下ろしビールで乾杯をして、ふと店内を見渡すと奥の座敷に見覚えのある人たちが集っていた。 いや、見覚えがあるというより、有名人が大勢揃っていたというべきだろう。イラストレーターの和田誠さんを中心に、中山千夏、俵万智、富士真奈美、吉行和子、岸田今日子さんなどの顔が見えた。「ああ、例の句会か」と僕は思った。和田誠さんが、そんな会を主催しているというのを何かで読んだことがあったのだ。 しばらくして、その座敷からひとりの男性が立ち上がり、縁側へ出てきた。靴を揃えて身を屈める。先に帰るようだった。その男性が靴を履き終え、立ち上がるのを待って僕は席を立ち声を掛けた。 ──失礼ですが、渡辺武信さんでいらっしゃいますね。 聞くまでもなかった。僕は彼が座敷を立ち上がった時に気付いていた。間違いはない。一度か二度、写真でした見たことはないが、渡辺武信さんだった。渡辺さんは、僕の問いかけに不審そうな顔をした。 ──ご本、読ませていただいています。特に「日活アクションの華麗な世界」 そう言った途端、渡辺さんの顔が輝いた。「そうですか」と言う声もうわずっていた。たぶん、本当にうれしかったのだと思う。その本はおそらく数千部しか売れなかっただろう。その何千人かのうちのひとりが彼の目の前に立っているのだ。 その時、まさに「ドヤドヤ」という感じで座敷から人々がやってきた。和田誠さんが先頭だった。「何だ、どうした」と和田さんが言う。たぶん、和田さんは渡辺さんが酔った客にからまれていると思ったのだ。和田さんの横には女性闘士という風情で中山千夏さんが腰に手を当ててすっくと立った。 さすがに元国会議員である。加えて直木賞作家でもあった。僕らの世代だと、どうしても「がめつい奴」の子役か「ひょっこりひょうたん島」の博士クンを思いだしてしまうのだが、僕をにらむ千夏さんの目は怖かった。 ──僕の本を読んでくれているって。それも「日活アクション」を。 渡辺さんが取りなすように言う。僕も少し慌て気味になり社名を告げ、「このたびはお世話になりました」と和田さんに向かって唐突に頭を下げた。僕の会社で出しているイラストレーション専門誌が、ちょうど巻頭で和田誠さんを特集したばかりだった。 ──ああ、なんだ。○○社の人…… そう言うと、和田さんたちは一斉に店を出ていった。渡辺さんは一瞬、僕の方を見て「もう少し話そうかな」という素振りを見せたけれど、そのまま階段を昇った。それを見送って僕は、声など掛けなければよかった、と反省した。 ●映画は時代を映し出す鏡だった 1971年の春、僕は二度目の大学入試を終えて帰郷した。その故郷の古い二番館で三本立てを見た。「高校さすらい派」という映画を見るのが目的だった。もう一本は「野良猫ロック・暴走集団71」で、最後の一本は何だったか忘れてしまった。 「高校さすらい派」は滝沢解・作、芳谷 圭児・画で少年誌に連載されていた話題のマンガだった。それを新進映画監督・森崎東が映画化した。高校紛争の時代を反映し、高校生の反乱をテーマにしていた。生徒が教師に向かって銃弾を放つイギリス映画「If もしも…」の影響か、主人公が幻想の機関銃を撃つシーンがあり、評論家の評判もよかった。 しかし、僕には「高校さすらい派」は観念的すぎて全く楽しめなかった。高校生に迎合するように教師や学校側はステレオタイプな描き方になっていたし、主人公たちが学校をバリケード封鎖し閉じこもる必然性に説得力がなかった。結局、大人が考えた高校生でしかなかったのだ。 僕が衝撃を受けたのは「野良猫ロック・暴走集団71」だった。前年の夏、「反逆のメロディー」でジーンズの上下と長髪でヤクザを演じた原田芳雄が、今度はどてら姿のフーテンとして登場してきたのだ。後半からは、綿入れ半纏にジーンズというコスチュームに変わったが、長い綿入れを着込んで夜の新宿をフラフラと歩く原田芳雄は映画のヒーロー像を変えてしまった。 まだ新宿西口が原っぱだった頃の話である。廃車になったバスを根城にしたフーテンの一群がいる。ある朝、リューメイ(地井武男)と呼ばれるフーテンがアサコ(梶芽衣子)といるところをバイクに乗った数人の男たちに襲われる。男たちはリューメイの父親(地方都市の名士でボスである)の命令で家出をした息子を連れ戻しにきたのだ。 リューメイは連れ去られ、アサコはリューメイの跡を追う。それを知ったフーテンたちは、仲間のひとり(常田富士男)が急死した夜、新宿も住みにくくなったなあ、とリーダー格のフーテン(原田芳雄)と参謀格のフーテン(藤竜也、永島慎二の「フーテン」に出てくるコートさんみたいなメガネをかけていた)は話し合い、リューメイの故郷へ向かう。 一方、連れ戻されたリューメイは「根性を叩き直す」ためにしごかれ、父親の命令を素直に聞く男になっている。竹刀で気絶するほど殴られたあげくに長髪をばっさり切られ、今は短髪だ(要するに「北の国から」に出ている地井武男の髪型です)。個人秘書として女(氾文雀)をあてがわれている。 町でリューメイに声を掛けたアサコは、オートバイの男たちに拉致される。彼らはボスの親衛隊である。監禁されたアサコを取り返そうと、フーテンたちはボスの屋敷の前でアジ演説を始める。彼らはマジメなのか、ふざけているのかわからない。アドリブのような原田芳雄のセリフまわしが、彼らの遊戯性をくっきりと浮かび上がらせる。 時代の雰囲気を見事に取り込んだ「野良猫ロック・暴走集団71」は、僕にとって忘れられない映画になった。僕にはB級映画を偏愛する傾向はあるが、間違いなく「野良猫ロック・暴走集団71」はその時代を映す重要な映画だった。倒産さえ予想される制作環境の中で作られたアナーキーな映画である。しかし、だからこそ、その映画には真摯なエネルギーが注ぎ込まれていた。その熱気は確かに僕に伝わったのだ。 だが、僕がいくら熱心にその映画を支持しても友人たちからは「くだらんB級映画だろ」という反応しかなかった。特に高校で一緒だった元新聞部部長は権威主義的なところがあり、そういう映画を決して認めず、頭から否定して見にいくことさえしなかった。 たとえば彼は、僕がいくら鈴木清順の「けんかえれじい」を勧めても見にいかなかったが、十数年後、「ツィゴイネルワイゼン」が映画賞を総なめにしたことによって初めて清順映画を見にいった。彼は黒澤明や山田洋次といった権威づけられブランドになった監督しか認めない男だった。 そんなある日、僕は「映画評論」1972年7月号に掲載された「特集・現代日本映画作家論」の一編「遊戯による存在の挑発──藤田敏八についてのおぼえ書き」という評論を読んだ。その書き出しはこうなっていた。 ──仲間を救うために新宿を離れ地方都市へ向かった「暴走集団71」の主人公たちが、自転車をつらねてエッサエッサとハイウエイを走りだしたのには一瞬唖然とした後、新鮮な感動を受けた。いま、彼らが目指している地方都市で、やがて体制側を象徴する悪玉達に抱囲された小ヒーロー群は、果敢に戦い、悲劇的な全滅をとげることになるのだが、そうした結末を予想させる悲壮感は、このシーンに全く見られない。 その文章を読んだ時、ああ、ようやく「野良猫ロック」シリーズをきちんと評論の対象としてくれる人が現れたのだといううれしさがこみ上げてきた。その文章を読んでから21年後、僕は六本木の飲み屋で筆者であった渡辺武信さん本人に声を掛けたのである。 ●建築家で詩人で映画評論家だった そんなことをしたのは初めてだった。酒が入っていたので度胸がついたこともあったが、渡辺武信さんだったから僕は声を掛けた。現代詩文庫の「渡辺武信詩集」など持っていたら、間違いなくサインをねだっただろう。もちろんベストは「日活アクションの華麗な世界」三巻本を持っていることだった。 渡辺武信さんは建築家で詩人で、そして映画評論家だった。あの時以来、僕はその三つのジャンルの本を読んでいた。中公新書の「住まい方の演出」、思潮社の「渡辺武信詩集」、それにキネマ旬報に何年にもわたって連載され未来社から三巻本としてまとまった「日活アクションの華麗な世界」である。 1971年夏、「八月の濡れた砂」と「不良少女魔子」の二本立てを最後に日活は一般映画の制作を中止し、会社の存続をかけてロマンポルノ路線に切り替えた。ロマンポルノ路線は官憲に摘発されるほどの過激さを見せ、反権力意識の強かった当時の若者たちに支持されたが、僕は最後の徒花のように咲き誇った日活ニューアクションの作品群が忘れられず、オールナイトで特集上映される「野良猫ロック」シリーズや「人斬り五郎」シリーズを追いかけたものだった。 そんな観客たちの要求を汲み取ったのか、池袋文芸坐はその年の秋から日活作品の連続上映に踏み切った。毎週土曜日にオールナイトで日活作品の上映を行うのである。それも、裕次郎以前の日活作品から始め、日活最後の作品までを上映しようという壮大な構想のプログラムだった。つまり、そのオールナイトを毎週見れば、ほぼ18年におよぶ戦後の日活映画史を俯瞰できることになるのだった。 渡辺武信さんは、そのオールナイト上映に通い詳細なノートをとったに違いない。文芸坐の日活作品連続上映は一年以上続いたと思うが、その終了直後から渡辺さんはキネマ旬報に「日活アクションの華麗な世界」を連載し始めたのである。それは、大変な労作になった。現在、日活映画を題材にすることが多い関川夏央さんの著作にも渡辺さんの「日活アクションの華麗な世界」がよく引用される。 もちろん、僕も何度か文芸坐のオールナイト上映を見にいった。その時、同じ館内に渡辺武信さんもいたはずだ。「日活アクションの華麗な世界」の連載を読みながら、僕はいつもそんなことを思っていた。かつて「日活ニューアクション」と呼ばれた映画群を熱く支持し、映画史的に位置づけた若き気鋭の詩人は僕にとって特別な憧れの存在だったのだ。 だが、そんな思い入れはこちらの身勝手なものである。幻想は滅する。偶像は落ちる。あの時、声を掛けた途端にあんな風な展開になってしまい、誰が悪いということではない(突然、声を掛けた僕が悪い)のだけれど、やはり僕は何となく傷ついたのだった。 大げさな言い方だが、あの時、長く引きずっていた青春が終わったという気がしたものだった。 ■2003年7月4日号 十河 進【そごう・すすむ】sogo@mbf.nifty.com 二十世紀半ばに生まれる。大学卒業後、某出版社に入り、編集者として過ごす。現在は、管理部門に勤務。 |

|