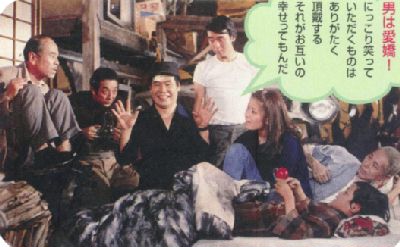

← 2013年11月 オーディトリウム渋谷にて

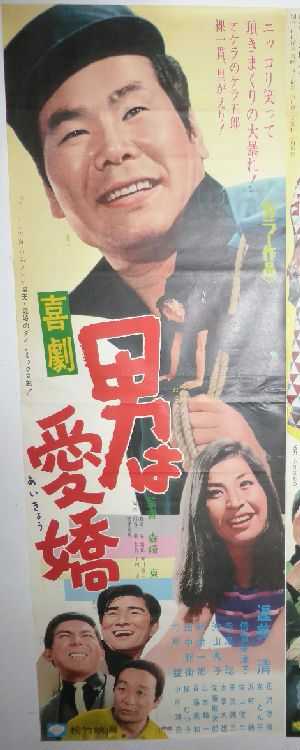

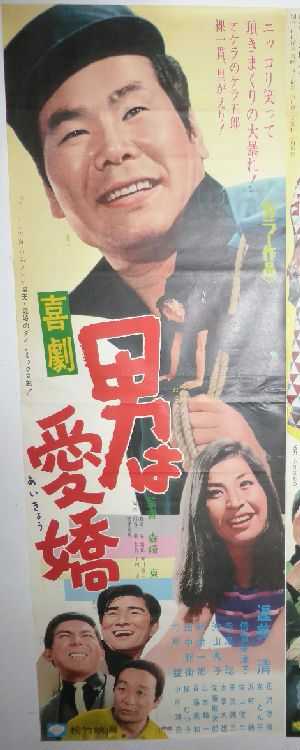

展示のポスター

日本映画データベースを増補

| 製作 | 上村力 |  |

|

| 監督 | 森崎東 | ||

| 助監督 | 今関健一 | ||

| 脚本 | 森崎東 熊谷勲 梶浦政男 | ||

| 撮影 | 吉川憲一 | ||

| 音楽 | 山本直純 | ||

| 美術 | 芳野尹孝 | ||

| 録音 | 飯島陸夫 | ||

| 調音 | 松本隆司 | ||

| 照明 | 八亀実 | ||

| 編集 | 森弥成 | ||

| スチル | 梶本一三 | ||

| ⇒2013年11月 オーディトリウム渋谷にて | |||

| 配役 | 展示のロング・ポスター | ||

| オケラの五郎 | 渥美清 |  |

|

| 小川春子 | 倍賞美津子 | ||

| 曽我民夫 | 寺尾聰 | ||

| ギン子 | 沖山秀子 | ||

| 美代子 | 中川加奈 | ||

| カネ | 桜むつ子 | ||

| 亀吉 | 佐藤蛾次郎 | ||

| 菊松 | 浜村純 | ||

| 修身 | 花沢徳衛 | ||

| 平松 | 佐山俊二 | ||

| 源太郎 | 太宰久雄 | ||

| 斉田 | 財津一郎 | ||

← 2013年11月 オーディトリウム渋谷にて 展示のポスター |

|||

|

|||

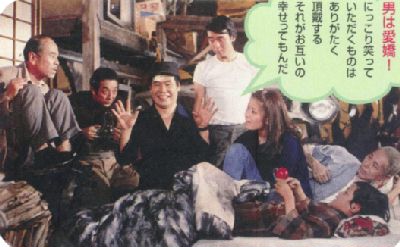

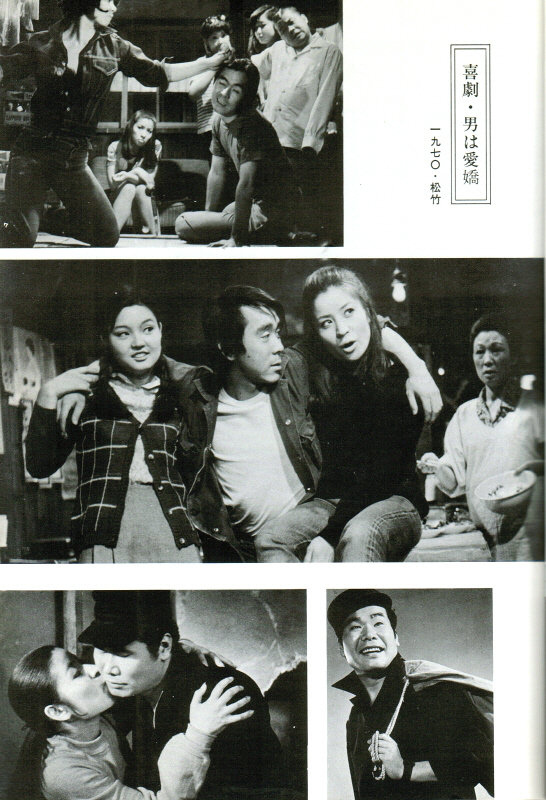

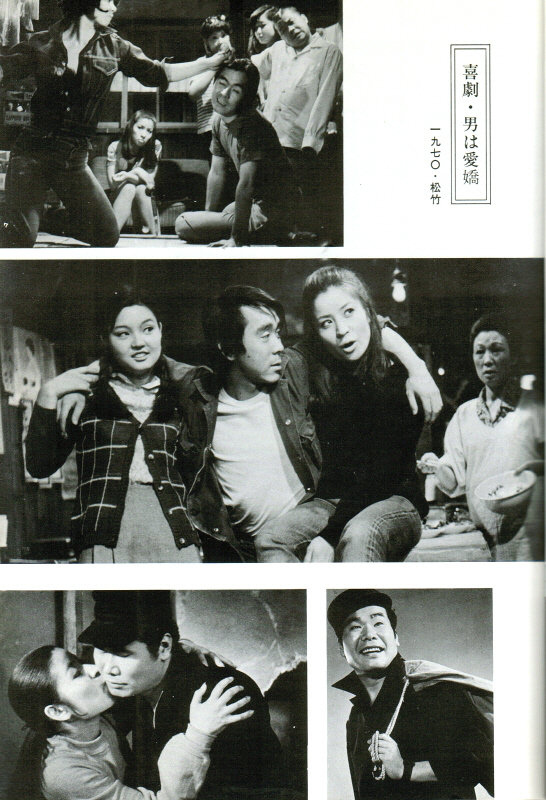

喜劇・男は愛嬌 略筋 野原藍 <映画書房『森崎東篇』より> (ピンク文字は池田の付記) 春、満開の桜である。少年鑑別所から春子(倍賞美津子)が出所する日である。女性刑務官との話では、ほんとは夏に出所するはずだったのだが、季節に適当な着るものが無いので春子はわざとギン子(沖山秀子)と喧嘩をして、仮退院を伸ばしたのだ。保護司の人が来るまでの間にと、春子はギン子に挨拶に行く。桜吹雪の下を駆ける春子。このあたりのスピード感は絶好調。春子にギン子は「お前なんか、結婚が一番かもナ、世の中には頭の悪い女のほうがいいっていう男もいるから」と答える。春子に本を贈ってくれていた“あしながおじさん”が、いたそうだ。 漁港ではマグロ船から降りたオケラの五郎(渥美清)がマグロを一匹ひっつかんで背中に下げる。そこへタイトルと音楽。移動撮影とカットのリズム、役者の溌剌とした勢いは見事だ。渥美清は特に素晴らしい。 町工場の工場長(花沢徳衛)は保護司だが忙しい。春子を迎えに行くのを忘れたほどだ。工場長は工員の民夫(寺尾聡)に保護観察を頼む。民夫は告白があるとミヨちゃん(中川加奈)を誘い、自分がBBS(Big Brothers and Sisiteres)会員、つまり非行少年の更生を助ける会員であることを話し、秘密にしてくれと頼み、春子に万引きを教えて非行の道に引き込んだのは兄貴のケラ五郎だと話す。春子が少年鑑別所から帰ってきた。彼女は新興宗教狂いの父・菊松(浜村純)と、カリエスで寝たきりだが利発な弟、ケン坊との三人暮らし。菊松の仕事はクズ屋。二軒長屋で、隣りはホルモン焼きをやっているカネ(桜むつ子)と二人の息子、これまた三人家族だが、下の息子の民夫(寺尾聡)は工場で働くハンで押したような模範青年、ボランティアで保護司もやっていて、密かに春子の出所後の保護観察を引き受けていた。遠洋マグロ船に乗っていた陽気でヤクザな兄のケラ五郎が同じ日に帰って来ようとは……。菊松が「悪魔が来る」と、オソッソさまのお告げがあったと「御敵退散!南無妙法蓮華経」を唱えながらドンツクやっている、その後ろにアフリカのお面をかぶったケラ五郎が現れる。悪魔はケラ五郎だった。  公民館では春子の歓迎、健全趣向の催しが、とび入りの兄と鑑別所破りのギン子のため、メチャメチャになった。民夫はみんなで「幸せはおいらの願い」を歌おうとする。ところが、春子の出所祝いと自分の上陸祝いにと、ケラ五郎は「そんな歌つまんなイよ、俺はこういう時に最初に歌う歌を知ってるんだ」と、「姉は淫売、妹は芸者、末のチョロ松博打うち、兄貴ドヤ街でモク拾い、あたしゃやさぐれネリカン暮らし」の口上で始まる、『ネリカン数え唄』を歌い始め、「ひとつでたホイの」と春歌で盛り上がろうとする。民夫が「そんなのダメだ。みんなの知ってる歌を」と拒否すると、ケラ五郎は「浦島太郎」の替え歌、「むかしむかしヘソの下、助けたカメにヘソの下」を歌う。民夫はへべれけに酔い、中川加奈と倍賞に支えられて「ヘソの下」を歌っている始末。そこへ、「もしもしカメよ、毛が生えた」と盛り上がり、酔っ払ったケラ五郎と、亀吉ことドン亀(佐藤蛾次郎)の運転するダンプが春子の家へ突っ込んで、家を半壊、長屋の壁が破れて両家出入り自由になってしまった。スケベで強欲な独身男の家主(田中邦衛)がこれにつけこんで、修繕費三十万円を要求したうえ立ち退きを迫る。ダンプの持ち主(田武謙三)も責任を問われたうえ、家主にダンプをカタに取られて困ってしまう。春子一家は窮地に。神のお告げにあった悪魔とはケラ五郎だと菊松はわめき、民夫もみんな兄のせいだと責める。天皇陛下の御真影が鴨居で傾いている。民夫は「みんなアンちゃんが悪いんだ。人間は誰でも幸せになる権利があるんだ。その権利をアンちゃんは取り返しのつかないことにした」とケラ五郎を責めると、ケラ五郎は言う、「人間取り返しのつかねェなんてこと一ペンだってあるもんか。少年院帰りがなんだ。春子はナ、……見ろ、このパイオツを、この張りのあるツーケを」。ケラ五郎がない頭をしぼって考えたことと言えば、春子を金持ちに嫁がせて結納金をせしめようとの計画だった。ケン坊の尿瓶が話し相手のあちこちを行き来する。ケラ五郎は、即日、話をまとめてくると約束をする。 公民館では春子の歓迎、健全趣向の催しが、とび入りの兄と鑑別所破りのギン子のため、メチャメチャになった。民夫はみんなで「幸せはおいらの願い」を歌おうとする。ところが、春子の出所祝いと自分の上陸祝いにと、ケラ五郎は「そんな歌つまんなイよ、俺はこういう時に最初に歌う歌を知ってるんだ」と、「姉は淫売、妹は芸者、末のチョロ松博打うち、兄貴ドヤ街でモク拾い、あたしゃやさぐれネリカン暮らし」の口上で始まる、『ネリカン数え唄』を歌い始め、「ひとつでたホイの」と春歌で盛り上がろうとする。民夫が「そんなのダメだ。みんなの知ってる歌を」と拒否すると、ケラ五郎は「浦島太郎」の替え歌、「むかしむかしヘソの下、助けたカメにヘソの下」を歌う。民夫はへべれけに酔い、中川加奈と倍賞に支えられて「ヘソの下」を歌っている始末。そこへ、「もしもしカメよ、毛が生えた」と盛り上がり、酔っ払ったケラ五郎と、亀吉ことドン亀(佐藤蛾次郎)の運転するダンプが春子の家へ突っ込んで、家を半壊、長屋の壁が破れて両家出入り自由になってしまった。スケベで強欲な独身男の家主(田中邦衛)がこれにつけこんで、修繕費三十万円を要求したうえ立ち退きを迫る。ダンプの持ち主(田武謙三)も責任を問われたうえ、家主にダンプをカタに取られて困ってしまう。春子一家は窮地に。神のお告げにあった悪魔とはケラ五郎だと菊松はわめき、民夫もみんな兄のせいだと責める。天皇陛下の御真影が鴨居で傾いている。民夫は「みんなアンちゃんが悪いんだ。人間は誰でも幸せになる権利があるんだ。その権利をアンちゃんは取り返しのつかないことにした」とケラ五郎を責めると、ケラ五郎は言う、「人間取り返しのつかねェなんてこと一ペンだってあるもんか。少年院帰りがなんだ。春子はナ、……見ろ、このパイオツを、この張りのあるツーケを」。ケラ五郎がない頭をしぼって考えたことと言えば、春子を金持ちに嫁がせて結納金をせしめようとの計画だった。ケン坊の尿瓶が話し相手のあちこちを行き来する。ケラ五郎は、即日、話をまとめてくると約束をする。 数日後、民夫は24時間、春子を保護観察する計画を工場長に話している。見合いの最初の相手は、赤い車で乗りつけたケラ五郎の漁仲間だった会社の副社長・神戸(カンベ;宍戸錠)。船員酒場でカントリーに合わせて踊る若者、春子も上着をぬいで踊っている。騒いだ後は、ゴロ寝しているケラ五郎たち、ギン子はアニマルズの「朝日のあたる家」を英語で口ずさんでいる。 翌日、ケラ五郎が副社長室を訪れて神戸が結婚する予定の相手を確かめると、ハト子だと言う。ハル子は勘違いだったのだ。それでも、神戸はハル子を妾にしようと言う。ケラ五郎は怒る。恋人にしようと神戸は言い直すが、ケラ五郎は恋人なんてもったいねェと殴って帰る。春子は「五郎ちゃんが足長オジサンだったんだね」と勘違いしているが、五郎は適当な返事をしている。民夫は風呂から裸で飛び出して。「あれは俺が・・・」。次に長屋の近所の佐山俊二と太宰久雄が持って来た相手は例の独身男の家主(田中邦衛)だった。昔からの網元で今は土地を切り売りして資産は一億円はあるという。見合いまではよかったのだが、家主は見合いの席上、ダンプを持ち帰ろうとした社長を見つけて捕えるのに懸命。話がまとまったと思って祝っている五郎たち。民夫は人身売買だ、売春斡旋だと批難する。五郎はみんなを幸福にしようとしているんだと演説。そこへ、仮衣装などの請求書を送りつけられた家主が文句を言いに来て、金目当てを見破られてオジャン。 市役所(係は左とん平)の結婚相談課まで行って見つけたのが、ホテルにこもって原稿を書いている大学教授・斉田(財津一郎)。市役所の係りの左とん平に渥美清は言う、「(春子に世話する相手は大学卒じゃなきゃいけない。)お前みたいに高校卒なんてのは、みみっちくっていけねェ。お前、この仕事ができなければなんの取り得があるんだよ」と毒舌を吐く。斉田は結婚する気はないが、春子が女子大生だというと、秘書としてなら雇うという。  ホテルへ二人を残して来たケラ五郎たち、いまごろ二人でお風呂に入っているだろうと話している。ちょうど自宅で風呂に入っている民夫は二人の様子を妄想。そこへ春子が帰って来るが、帰り際に握手した程度。風呂に入ろうと裸になった春子は風呂の中に潜った民夫を見たのだった。

ホテルへ二人を残して来たケラ五郎たち、いまごろ二人でお風呂に入っているだろうと話している。ちょうど自宅で風呂に入っている民夫は二人の様子を妄想。そこへ春子が帰って来るが、帰り際に握手した程度。風呂に入ろうと裸になった春子は風呂の中に潜った民夫を見たのだった。兄のヤリ口に腹を立てた民夫はあの娘は鑑別所帰りですよとホテルの斉田にご注進に行くと、教授は怒るどころか、それを聞いて結婚する決心がついたと民夫をケムにまく。ホテルに夜が来て、いよいよ春坊のお床入りかと思うと、春子を好きな民夫もケラ五郎も落ち着かない。ケラ五郎も酒を飲み、ホテルの階段で待っていた。「男は愛矯、ニッコリ笑って、結納金をいただくのよ」「兄ちゃんだって心の中で泣いてんじゃねェか。ホントは春ちゃんを愛してんじゃねェか。バカだから気がつかないんだ」、と言ってるうちに部屋の灯りが消えた。二人が部屋に上がって行くと、話は一転、教授はニセで、手配中の結婚詐欺師だった。「今度こそ結婚するつもりだったのに」とホザキながらショッぴかれて行く。 春子の家の立ち退きの日が来た。ケラ五郎の頭はまだまだ働く。ハル坊と結婚するのは自分だと言う。しかし、春坊は三十万稼ぐためにギン子と街で恐喝をやっていた。探しに行った民夫は保護司であることがバレ、警察の犬だろうと責められる。そこへ本当に警官(山本麟一)が来て、民夫は春子をかばい、警官を突き落として逃げる ケラ五郎はマグロ船から前借り金を作ろうとしていたがもう借金がかさんでいて、うまく行かなかった。民夫は人を殺したから自首すると言いに来る。ケラ五郎はドン亀と二人で覆面して強盗を装い、菊松とケン坊を自分の家に運び込むと、ダンプで半壊の家を全壊してしまった。すっきりと一戸建ちになった家でわめく菊松に「昔、夜這いかけたウチの母ちゃんといつでもおネンネできるだろ」。 数日後、病院の清潔なベッドの上で、誰よりも利口なケン坊が言う。「ボクの入院の費用も、民夫兄ちゃんの保釈金も、五郎おじさんが出してくれたんでしょ。おじさんは悪魔でなくて神様だと思うよ」。船会社に前借りした五郎がマグロ船に乗る日が来た。見送りに来た民夫と春子にケラ五郎、「お前も前科がついて一人前になったな、春子はお前にやるよ!それでも春坊はおれのオフルだぞ。ガキが生まれたら、俺に似てねえかよく確かめるんだぞ」。 森崎東 私の次回作 「喜劇・男は愛嬌」 (キネマ旬報1970年6月下旬526号) 魯迅の小説に「賢人と馬鹿と奴隷」というのがあります。 奴隷が賢人に私の家は豚小屋同然で陽も当たらず、私の主人は私を人間扱いしてくれませんとこぼし、賢人は奴隷に、そのうち良いことがあるからと慰めます。 奴隷は今度は馬鹿に向かって同じことをこぼすと、馬鹿はいきなり奴隷を殴りつけ、そんな陽当りの悪い家なら、俺が壊して窓を開けてやると家をゆすぶり、壊し出します。 おどろいた奴隷たちは集まって馬鹿をひっとらえ、主人に突き出すと、主人は良くやったと奴隷をほめてやり、御蔭でじっと待っていたら良いことがありましたと賢人に奴隷がお礼を言ったという短篇があります。・・・・・・ 「なるほどね、・・・・・」賢人も、お蔭で愉快だと言わんばかりに、そう答えました・・・・と、その短篇の最後に魯迅は書いています。 このクソ面白くもない世の中で、少しは愉快に暮らしているのは常に主人と、そして賢人であり、馬鹿と奴隷は常に不愉快な目に逢います。しかもお互いに不愉快を押しつけあうのです。・・・・「なるほどね・・・・」お蔭で愉快だといわんばかりに馬鹿がそう答えました・・・・という結末の物語を私は作りたいのです。そういう馬鹿が勝利する物語を。私は聞きたい、もし現実にそんな物語が無ければ、映画の中でもいい、そういう馬鹿が、快哉を叫ぶのを、見たいのであります。 賢人よりも馬鹿に肩入れしたがる私の性癖を私は吾ながらコッケイに思います。それは私が賢人より馬鹿に近いという歴然たる証拠だからです。 智識を増す者は憤激を増すといいます。しかし、馬鹿もまた憤激するし、その憤激は賢人のそれよりも純粋にして実害を伴うという一点において、からくも私は映画を作りつづけています。そのような馬鹿は人民にとって必要な存在であると信ずるからです。 したがって次回作、おそらく若しあるならば次々回作もまた、このような馬鹿が主人公である筈であります。 |

白井佳夫 『喜劇・男は愛嬌』批評 (キネマ旬報1970年7月下旬528号) 森崎東の第三作「蕃劇・男は愛矯」はいささか、力みすぎの硬直によって、ぺースが一本調子になってしまった映画である。現代は、いかなる作家もコンスタントには傑作を撮れない時代で、あらゆる対象の矛盾と、自己の表現意欲のバランスを、ギリギリの緊張関係にしぼった力作を作った作家が、すぐ次にはバランス失墜の凡作を作ってしまう。 それだけ、厳しく、複雑で、そのくせとっつきようもなく平凡で、予測不可能な、不思議な時代が、現代なのである。『喜劇・女は度胸』で、ふてぶてしいバイタリティで日本の庶民喜劇を作り、『フーテンの寅』でも自分なりの愚かで哀しい寅さんを造型しようと善戦した森崎が、今度は一歩攻勢に転じようと頑張った末、いささか単調な映画を作ってしまったのも、従って、そうせめることではないのかもしれない。 しかし、失敗するなら、作品のバランスをバラバラに崩した、豪壮な大失敗をやるのだろうと思っていた森崎が、妙に均一質にバランスのとれすぎた、息の抜きどころのない、意のあまり過ぎた肥満体映画を作ってしまおうとは、予想もしなかった。意外である。 渥美清のケラ五郎は、フーテンの寅をさらに力リカチュアライズしたような血肉のない全人格的喜劇人間でありすぎた。『女は度胸』の河原崎建三の系統をつぐ存在の寺尾聡のチョコマカぷりや、倍賞美津子や沖山秀子の野性も、総てルーティーンである。堀の近くの家という設定もダンプの家屋破壊もまことに図式的である。佐藤蛾次郎や花沢徳衛や佐山俊二や財津一郎も妙にバランスよく出てきて、自立して動き出さない。森崎東は表現の対象である外部の世界にテーマの矢をうちこむことより、フィルムの中の世界をフォーマルに整えることに、いささか意をそそぎ過ぎてしまったようだ。 『喜劇・女は度胸』は、自分の恋人をコール・ガールだと思いこんでしまった男の喜劇、即ち、シドニ一・ルメットがイタリアで撮った、自分の恋人をコール・ガールだと思いこんでしまった男の悲劇『約束』の、日木的なパロディ映画である。『フーテンの寅』は、『男はつらいよ』シリーズを踏襲して、そこからハミ出た部分が面白かった、これも一種の<本家どり>映画である。 『喜劇・男は愛嬌』は、そういう、あるおかしな一点から不定形な対象に食い込んでいく視点がボヤけている。全体的な問題へのコミットが行われながら、妙に大味で過不足がなさすぎるのである。次回は、もっと荒々しく、アンバランスにがんばってもらいたい。 |

| 小林 信彦 『おかしな男 渥美清』(新潮社,2000年より) 赤字は原記では傍点 「喜劇・男は愛嬌」は「喜劇・女は度胸」の姉妹篇で、脚本は森崎東、熊谷勲、梶浦政男、森崎東監督の第三作である。 渥美清の芸風は、実は<古き良き日本人>だけではない。初期には<とてつもなく態度のデカい、あつかましい男>というのがあった。そういう男をおかしく表現できたのである。「喜劇・男は愛嬌」は、森崎演出によって、そうした芸風が生かされた秀作である。ぼくは何度か吹き出した。 映画は、ブラジャーとジーンズの倍賞美津子が少年鑑別所を出る身支度をしているショットで始まる。二十三歳の倍賞美津子の肉体が眩しく、その存在感が映画の核(コア)であるのが示される。一方、マグロ漁船に乗るマドロス、オケラの五郎(渥美清)が帰ってくる。ここでタイトル。 五郎は倍賞に万引きを教えた元不良である。五郎の弟はまじめな青年、寺尾聡で、保護司・倍賞の更正に責任を持っている。寺尾が民青風の「しあわせの歌」をうたうと。渥美、倍賞たちは」ねりかん数え歌」を合唱するという品の悪さで、いいかげんな男を演じる時の渥美清の<寅さんとは違った>奔放な演技、アドリブ、そして下品なパワーに圧倒される。森崎=渥美コンビのヒットだが、これは全く<松竹的>ではない。 <下品さ、猥雑さ>をはがしてみれば、実は<兄弟が一人の女に惚れて・・・>という古典的ホームコメディなのである。が、そう見えないのは、自分自身をおれと呼ぶ倍賞の迫力と、渥美の珍演のせいだろう。渥美と弟分の佐藤蛾次郎のパントマイムの場面では、蛾次郎が吹き出しているのが分る。 五郎は倍賞を寺尾にゆずってボートで去ってゆくのだが、渥美清にはこの方向もあったのだ、とぼくは感慨深かった。寅次郎に神経を集中するためか、以後、渥美はこうしたアドリブをすてた。(pp.240-241) (中略) (一九七二年) 森繁久弥は前の年から、森崎東の演出で、<新宿芸能社>というお座敷ストリッパーの会社のシリーズを松竹で撮っている。 一面識もない森崎東という監督が気になったぼくは、 「森崎さんという人はどうですか?」 とたずねた。 「才人ですね」 相手は目を細めながら答えた。 (p.278) |