← 2013年11月

オーディトリウム渋谷にて

展示ポスター

宮崎晃

近鉄・観光ホテル

柴又神明会

土田桂司 高杉和宏

大久保敏男 高木信夫

大杉侃二郎 花井緑太郎

石井愃一 光映子

白川恵子 水木涼子

戸川美子 秩父晴子

藤間恵美 脇山邦子

坂田多恵子 坂井久美

日本映画データベースを増補

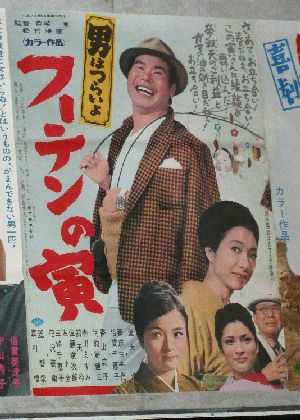

| 製作 | 上村力 |   ← 2013年11月 オーディトリウム渋谷にて 展示ポスター |

| 企画 | 高島幸夫 | |

| 監督 | 森崎東 | |

| 監督助手 | 熊谷勲 | |

| 脚本 | 山田洋次 小林俊一 宮崎晃 |

|

| 原作 | 山田洋次 | |

| 撮影 | 高羽哲夫 | |

| 音楽 | 山本直純 | |

| 主題歌 | 『男はつらいよ』 | |

| 作詞 | 星野哲郎 | |

| 作曲 | 山本直純 | |

| 唄 | 渥美清 | |

| 美術 | 佐藤公信 | |

| 装置 | 横手輝雄 | |

| 録音 | 鈴木正男 | |

| 調音 | 佐藤広文 | |

| 照明 | 青木好文 | |

| 編集 | 杉原よ志 | |

| スチル | 梶本一三 | |

| 進行 | 萩原辰雄 | |

| 現像 | 東京現像所 | |

| 製作主任 | 池田義徳 | |

| 協力 | 三重県・湯ノ山温泉 近鉄・観光ホテル 柴又神明会 |

|

| −衣裳協力− | ||

| きもの | 鳴河株式会社 | |

| 帯 | いづくら | |

| 配役 | ||

| 車寅次郎 | 渥美清 | |

| お志津 | 新珠三千代 | |

| 東竜造 | 森川信 | |

| 東つね | 三崎千恵子 | |

| 諏訪博 | 前田吟 | |

| 諏訪さくら | 倍賞千恵子 | |

| 染奴 | 香山美子 | |

| 父・清太郎 | 花沢徳衛 | |

| 信夫(志津の弟) | 河原崎健三 | |

| 駒子 | 春川ますみ | |

| お澄 | 野村昭子 | |

| 旅館の女中 | 悠木千帆 | |

| 千代 | 佐々木梨里 | |

| 吉井 | 高野真二 | |

| 為吉 | 晴乃ピーチク | |

| 茂造 | 晴乃パーチク | |

| 客 | 山本幸栄 | |

| アナウンサー(中部日本放送) | 山内光男 | |

| 下足番・徳爺 | 左卜全 | |

| 源吉 | 佐藤蛾次郎 | |

| 梅太郎 | 太宰久雄 | |

| 御前様・日奏 | 笠智衆 | |

| (その他の人々) 土田桂司 高杉和宏 大久保敏男 高木信夫 大杉侃二郎 花井緑太郎 石井愃一 光映子 |

(その他の人々) 白川恵子 水木涼子 戸川美子 秩父晴子 藤間恵美 脇山邦子 坂田多恵子 坂井久美 |

|

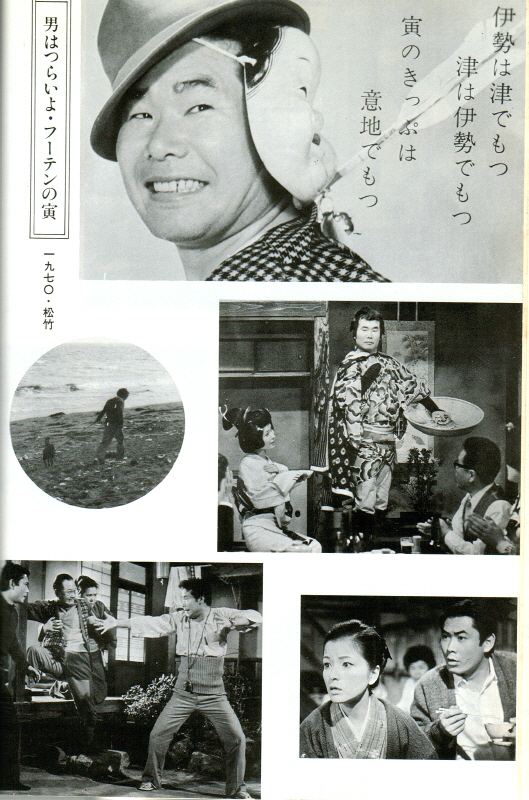

シリーズ中の異色作品『フーテンの寅』 池田博明 『男はつらいよ』シリーズ中、ほとんどとら屋のシーンが登場しない作品。寅さんも冒頭の夢のシーンから風邪を引いていて、大きなマスクで顔を半分おおっているし、恰好いいところがほとんどない。 題名通り、フーテンとしての流れ旅の寅さんの哀愁がよく出た作品。脚本に森崎さんが加わっていないが、森崎さんらしさは、孤児、やくざ、新家族、取っ組み合いの大喧嘩、惨めさ等、かなり強烈で、好き嫌いが結構わかれる作品だ。 森川信のおいちゃんが寅を「馬鹿だねえ、ほんとに馬鹿だよ」「俺は頭が痛くなってきた」と言うのがしみじみと伝わる、寅の乱暴狼藉がきわだつ作品である。おいちゃんとの大喧嘩シーンも『男はつらいよ』史上に残る激しさで、迷惑人・寅さんの面目躍如である。 花沢徳衛に「あんさん、ご同業さんですね」と仁義を切るシーンも見もので、寅さんの未来が暗いことを垣間見させる暗さである。 コンビナート沿いの貧しい漁村の風景に重ねて言う寅さんの「庶民の暮らしは貧しいねえ」という言葉が痛切に暗く響く名品。 春川ますみ、花沢徳衛、河原崎健三など森崎ファミリー総出演。 Amazon.com.jpのDVDレビュー 池田博明 「男はつらいよ」で森崎東の貢献度は正当に評価されていない。山田洋次自身は当初から「男はつらいよ」は森崎と二人で作り出したキャラクターと言い続けている。テレビ版の「男はつらいよ」は森崎脚本がかなりあったらしい。それに映画版第一作の脚本は森崎が中心になって書いた。最初はクレジットも「森崎東・山田洋次」の順番だったのだ(公開当時のポスターや『シナリオ』に出た脚本の順番は森崎が筆頭者になっている。後になって松竹で順番を入れ変えたらしい)。森崎脚本の特徴は寅さんのストレンジャー性がきわだっているところにある。それとバーレスクな展開。 この第3作では珍しく寅さんが見合いをするが、その相手が春川ますみ(森崎ワールドの女優さんである)。寅さんは彼女の身の上話に同情してしまい、春川夫婦のよりを戻すのに奔走。とうとうとらやの人を巻き込んで夫婦の再出発を祝う羽目になってしまう。さあ、そうなるとおさまらないのはおいちゃん達だ。甥の寅のためだと思うから努力したのに、なんで他人の再婚を祝わなけれなならないのか。寅と甥ちゃん(森川信)はシリーズの歴史に残る大喧嘩をする。この作品の森川信の「間=ま」は絶品である。ふてくされて飛び出した寅さんは旅の空。 そこで旅館の女将(新珠三千代)に惚れてしまうのだが、実は新珠には交際しているひとがいる。それに気付かず一方的に想いを寄せる寅さんを「バカはおまえだよ」と指摘するのが旅館の使用人の左卜全。この作品の左卜全のボケぶりも絶品である。温泉町で寅さんは若い恋人、香山美子と河原崎健三(森崎監督『喜劇・女は度胸』で主演)に恋愛指南をするものの、思い通りには進まない。寅さんが「庶民の暮らしは貧しいなあ」と形容する、うらぶれた漁村の香山の父親役が花沢徳衛で、もうヨイヨイの老人なのだが、寅は「ご同業さんですね」ときっちり仁義を切る場面が泣かせる。 自分が勝手に惚れて迷惑だったと反省した寅さんは障子越しに女将にわびるが、その言葉を身をひそめて聞いていたのは旅館の使用人たち(左卜全、野村昭子、佐々木梨里)という「ハズレ放し」のカッコ悪い寅さん。暮れの大晦日のテレビ中継でもアピールする寅さんだったが、女将はテレビを見ていなかった。それでも明るく啖呵バイに精を出す寅さんでエンド。 最初は脚本も森崎さんが書いたが過激すぎてボツ(それはどうも改作されて森崎脚本・監督の『生まれ変わった為五郎』になったらしい)。山田洋次脚本で森崎監督が演出した「寅さん」第3作はテレビ版のキャラクターを反映した寅の「フーテン性」がきわだつ作品になった。この第3作が異色にみえるのはその後の寅さんのキャラクターでは寅のフーテン性、ストレンジャー性が薄まるからである。 新珠三千代さん、2001年3月17日に逝去、71歳。編集の杉原よ志さん(本名小松よ志)、2001年2月に逝去、88歳。  『男はつらいよ、フーテンの寅』略筋 野原藍 <映画書房『森崎東篇』より> (ピンク文字は池田博明の補足) テキ屋稼業のフーテンの寅こと車寅次郎(渥美清)は葛飾柴又で<とら屋>ってだんご屋をやっている叔父夫婦竜造(森川信)・つね(三崎千恵子)と暮らしていたが、印刷屋の社長・梅太郎(太宰久雄)の世話で見合いをしてみて驚いた。相手は顔見知りのお駒(春川ますみ)。「お前、たしか亭主が・・・」。亭主に浮気され、仕返しのつもりで見合いの話にのったが、実はお腹に子供がいるって泣き出す駒子。見合いの前の晩、結婚相手に何も注文はないといいながら、次第に注文がエスカレートしていく寅がおかしい。 寅はその晩、亭主も呼んで、とら屋で仲直りの大宴会。タクシー呼んで熱海まで送り出してやって、二人には大感謝されたけれど、そのつけが全部まわってきた竜造夫婦は怒らずにはいられない。妹さくら(倍賞千恵子)の旦那の博(前田吟)にまで意見されて、挙句の果ては 一ヵ月後、竜造とつねは旧婚旅行風に湯ノ山温泉に出かけたら、<もみじ荘>という宿に寅が番頭づらして働いている。自分が売っていた薬で下痢してしまい、同情したおかみさんが泊めてやったらそのままいついたんだって。後家美人のおかみ、お志津さん(新珠三千代)に惚れちゃったってわけ。素人おかみを助けてしっかりものの女中(野村昭子)と若い女中(佐々木梨里)、そしてヨボヨボの番頭(左卜全)がいる。 早々と帰っていった叔父夫婦を見送って食堂に入ったら、芸者染奴(香山美子)が見知らぬ青年(河原崎健三)ともめている様子。つい染奴の肩を持ったら、またまた喧嘩になって、橋の上で青年がナイフを。通りかかったお志津さんが青年を止めようとして、それを止めようとした寅が橋の上からマッ逆様。気が付いた寅はお志津さんに看病されてうっとり。 青年・信夫はお志津さんの弟で大学生、母が死んでからグレ出した。幼馴染の染奴と最近うまくいかなくなって、荒れている。寅は例の親切心を出してあれやこれや、こたつで手をにぎって口説く方法を伝授するものの、自分の手を握られてしまって失敗。 いなくなった染奴の後を追おうとするオートバイの後に寅も飛び乗った。行き着いたところは四日市のコンビナートを臨む漁村の染奴の実家。魚を干す染奴の傍で、中風で口もよく利けない父親(花沢徳衛)が焼酎を飲んでいた。染奴は父親のために信夫との結婚をあきらめ妾になろうとしていたのだ。父親の面倒をみる奇特な医者を知っているから任せてという寅の勧めで、信夫と染奴は仲良くバイクにまたがって東京へ駆け落ち。父親をテキ屋のなれの果てとみて改まって仁義を切る寅。 志津は求婚されていた吉井と一緒になる決心をした。旅館をしめることを番頭も女中も快く納得したが、寅には言い出しにくくて・・・志津が出かけたときに女中と番頭が寅に結婚の約束をしている美人女将に岡惚れしている馬鹿について話す。寅はその馬鹿が自分だと気付いてショックを受ける。左卜全の「そうよ、馬鹿はオメエよ」というダメ押しが残酷ながら可笑しい。志津が出かけて留守なことを知らない寅は障子の外から別れの口上を述べて去っていく。障子の内側で聞いている女中ら三人は気が気でない。寅の大マジメなセリフの中身よりも寅が中へ入ってくるのではないか、せっかくの寅の気持ちを傷つけるのではないかと心配なのだ。寅が去った後、ホっとする三人の脱力感が無類の可笑しさ。でも、言ってしまえば、気楽な渡世の寅のこと、トランクかついで旅に出て行く。志津は去っていく寅を吉井と一緒の車から見かけてハッとする。車を停めるが、そのとき寅は道路脇の草むらへ入ってションベン。声をかけそびれて、志津は去る。 年が暮れて大晦日、とら屋ではさくら一家や駒子、為吉までまじえて年越しそばを食べながらの寅の噂話。除夜の鐘が鳴って各地のお正月風景。と、九州は霧島からの画面にあの寅が出てきて、「おめでとう」にはびっくり。そのうえ旦那気取りで「お志津元気かい」だって。馬鹿だねえ。志津と吉井はテレビをつけてはいたが、たまたま見ていなかった。 鹿児島で船上の寅さん、みんなに「ちゃらちゃら流れるお茶の水」と啖呵を教えている。 |

白井佳夫 『男はつらいよ・フーテンの寅』 日本映画批評 (キネマ旬報1970年2月下旬516号) 山田洋次監督の「男はつらいよ」喜劇、実はあんまり好ぎではない。葛飾柴又という東京下町の古風な郷愁を残す風土にテキ屋のフーテンの寅というズレた仁侠気質の庶民アウトローを配し、それを下町人情をからめた、にくめぬ笑いで色あげするという構造。近ごろ、まったくステロタイプ化してしまった日木の喜劇映画の中にあって、このシリーズには、人肌の温もりをもった手作りの味、寄席でいい落語をきいた時みたいな、好ましいよさがあることは、大いに認めたい。 しかし、総体に、ほどよく出来上りすぎているのである。同一趣向のギャグの相当にあざとい反復使用と、同じ劇的シチュエーションの、あくことないくりかえし。そこからはこの練達の作者の「このくらいにやっておけば、庶民大衆は泣き笑いをしてくれるものさ」とでもいったような思いが私には感じられてしまうのである。 それに、寅さんは、周囲の下町庶民の人情といたわりに温かく包まれて、いささか過保謹児童(?)でありすぎる。そして、毎回のその失敗や、その失恋が、ほろにがい笑いと涙を生むための、ほどよい軽妙な小道具でありすぎる。少なくとも、過去に「なつかしい風来坊」とか「運が良げりゃ」といった、手作りの巧さを生かしながら、なかなか心に泌みて残酷な切れ味をも、もった喜劇を作っている山田洋次監督であるだけに、これをいいたい気がするのである。 さてこのシリーズ第三作は、シナリオ共作者として、テレビ以来の寅さんの生みの親の一人でもある、先に「喜劇・女は度胸」を初めて監督した、森崎東へのバトン・タッチである。しかも今度はシナリオ作者に、その当の森崎東の名が連なっていないあたりが大へん微妙だ。 劇的趣向の中心は、まったく、興行的にも大成功した過去の二本のシリ一ズの踏襲である。ただし、微細な演出のニュアンスは、だいぶ違う。いつもはスローテンボで抒情的ににはじまるプロローグに、突然、蒸気機関車の爆走とローカルな民謡、そして騒々しい酒宴のケンカをもってぎたのがダイナミックで面白い。 それがタイトル前のエピソードで、やがて木格的にはじまる第一エビソードもいい。常連の森川信、三埼千恵子夫婦と、義弟の前田吟らに見合いをすすめられ、相手への希望を聞かれて、最初は、「オレみてえなヤクザもんには、来てくれるって人さえあれば」なんていってた寅さんが、酔うほどにだんだん手前勝手な注文をならべ出すあたり。それと、見合いの相手の春川ますみの仲居が、旧知の女でついにはその逃げた夫を探してやったすえ、どんちゃん騒ぎの大盤ふるまいで叔父夫婦に大迷惑をかけるあたり。 いつも寅さんの行状を、山の手風の品のいい笑いと軽妙なショット割りでとらえ、もう一つ深刻な局面がくる前にスッと視点を変えてしまうスマートな山田洋次式演出と少し連って、寅さんのおかしな行状を、じっくりとキャメラで迫いつめて、やがて、笑いの先にある、愚直なもの悲しさみたいなものまでもジワジワとしぼりだしてやろう、といった姿がいいと思った。 これは「喜劇・女は度胸」に濃厚にあった、喜劇に必要なのはソフィスティケーション醸成のためのデリk−エトな話術なのではなく、むしろ縦の構図を重視して演出した人間くさい図太いバウタリティと価値観の素朴な衝突と葛藤だ、とでもいいたそうな居直りに通じるものだ。 ただし、話がメインになる第二エピソ−ドの新珠三千代の湯の山温泉の美人の宿屋の未亡人への片想いの部分になってくると、例によってのルーティンになってしまってくりかえしの寅さん人情話となる。やっぱり「またか!」という感じだ。 トータルな計算としては、定例のシリーズ三本目の仕事、という制約を、新人が自分なりの演出で、いっしょうけんめい作ったというところか。が私には、その自分なりの、武骨さが好ましい。あんまりピューリタニズムを固守して、次から長い沈黙に入ったりしないで、その図太い無骨さを武器に、森崎東監督に、愚直なまでのチャレンジをしてもらいたい気がする。 現代日本の映画作りが、トータルにあげ得る成果とは、そういう形のものなのだ、と私は思う。 (松竹映画、上映時間一時間三十分、7巻、二四五九米、紹介第515号) |