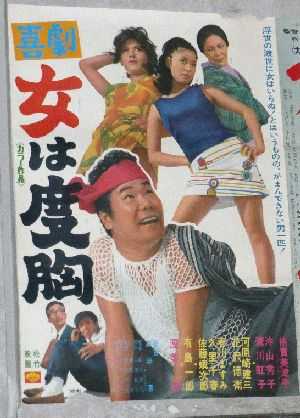

展示の巨大ポスター

日本映画データベースを増補

| 製作 | 上村力 | |

|

|

| 監督 | 森崎東 | |||

| 助監督 | 大嶺俊順 | |||

| 脚本 | 大西信行 森崎東 | |||

| 原案 | 山田洋次 | |||

| 撮影 | 高羽哲夫 | |||

| 音楽 | 山本直純 | |||

| 美術 | 熊井正雄 | |||

| 録音 | 田中俊夫 | |||

| 調音 | 松本隆司 | |||

| 照明 | 青木好文 | |||

| 編集 | 浦岡敬一 | |||

| スチル | 長谷川宗平 | |||

| 配役 | ||||

| 桃山泰三 | 花沢徳衛 | |||

| ツネ | 清川虹子 | |||

| 勉吉 | 渥美清 | |||

| 学 | 河原崎建三 | |||

| 白川愛子 | 倍賞美津子 | |||

| 笑子 | 沖山秀子 | |||

| 黒田甚兵衛 | 有島一郎 | |||

| 春子 | 春川ますみ | |||

| 路子 | 中川加奈 | |||

| 太一 | 大橋壮多 | |||

| 次郎 | 佐藤蛾次郎 | |||

| スミエ | 久里千春 | |||

| ▲2013年11月、オーディトリウム渋谷にて 展示の巨大ポスター |

▲同、展示ポスター |

|||

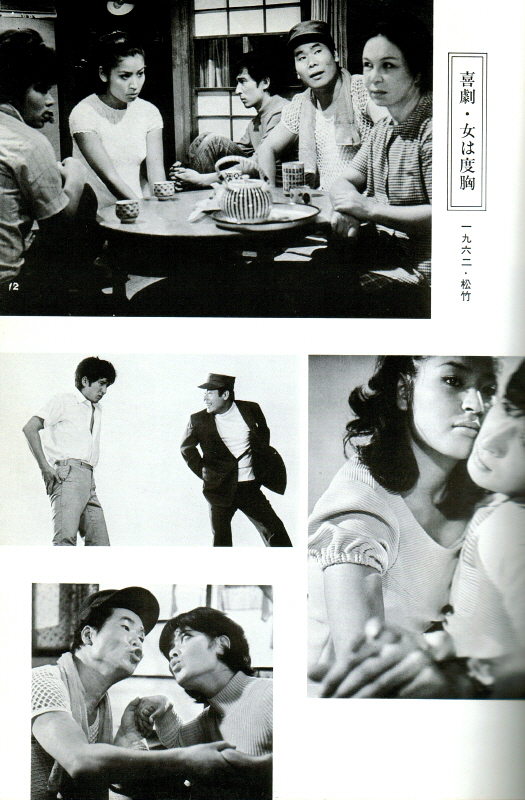

「キネマ旬報」読者の映画評 喜劇・女は度胸 池田博明 ああ、森崎さんの処女作であると共に、出発点なんだな。なぜって、ラストで家族がバラバラになるじゃないか。しかし、暗い別れじゃない。それは、それぞれが新家族をつくるための旅立ちなんだ。ついでに、誤解や偏見、先入感が崩れる。やっぱりひとつ屋根の下に住み続ける父と母だって、今までとは違うだろう。 森崎さんの映画の共通項。新家族、新しい親兄弟。そして、「家庭とはホームなんだ。ホームとは生活の場なんだ」。新宿芸能社のストリッパーたちが言っている。「とうさん、かあさん」と。「ここが、あたしたちのウチだもんね」と。血は水よりも濃いというが、そういった親子のきずな(なんとも強いきずなだ!)を一度断って、ひとりにならなきゃ、連帯なんて始められないのではないか。子連れ狼ならば胸をはって歩けもしようが、いつまでも親連れでは仲間とてできまい。むしろ仲間なんて必要ないだろう。親のうしろだてがあるんだから。もっとも、親が子を保護する場合ばかりとも限らない。『盛り場渡り鳥』の初子と母は逆の一例なのだ。 いつまでも子供でいられるなんてことはありえない。親だって起死回正、旅立ちが必要さ。 藤田真男君が聞いたところ、森崎さんの忘れられぬ一本は、ニコライ・エック『人生案内』だ。内戦後、巷にあふれた浮浪児たちが、コミューンのなかで新たな自覚を持ってゆくというこの映画には、当時、教育関係者から少なからぬ批判もあったという。「泥棒の世界の表現や浮浪児の描写に、その生活のある主の美化がある」と。家から切り離された浮浪児たち。処世智にはたけていなくとも、身体で覚えた生きかたがある。腕力では大人に負けても活力がある。浮浪児たちが森崎さんの劣等人間たちの原型なんだな。 ドストエフスキーの、たとえば『悪霊』にも、新家族への憧景が脈打っている。最近、なれあい気味のとら屋の人々とは違うのだ。 (キネマ旬報 1974年1月下旬〔623〕) 『喜劇・女は度胸』略筋 野原藍 <映画書房『森崎東篇』より (ピンク文字は池田博明が補足) 学(河原崎健三)は自分の家庭というものにつくづく嫌気がさしていた。好きなクラシック音楽を聴くそばで、父(花沢徳衛)と兄・勉吉(渥美清)は飲んだくれて掴み合いの喧嘩をする。母(清川虹子)は見て見ぬふり、黙々と内職を続けるばかり。学は鉄工場で働いている。一緒に働いている仲間(佐藤蛾次郎ら)は土曜日ともなると連れ立って遊びに出かける。電車に四ツ星電機の女工たちが乗ってくると、女たちの人いきれにクラクラする。冒頭のカッティングは見事。 「母ちゃん、この家を出たいと思わないの。もし何も感じないのだとしたら、人間じゃない、豚だ」と叫ぶ学に、母は「ああ、あたしゃ豚だよ」。  学には四ツ星電機の女工、白川愛子(倍賞美津子)という恋人が出来た。倍賞美津子の第一回主演作品である。彼女の誕生日に、学はゲーテの恋愛詩集を贈り、プロポーズした。あるとき、兄がアルバイトにコールガールをしている三ツ星電機の女工から借りたというゲーテの恋愛詩集を見て、学は悩む。 学には四ツ星電機の女工、白川愛子(倍賞美津子)という恋人が出来た。倍賞美津子の第一回主演作品である。彼女の誕生日に、学はゲーテの恋愛詩集を贈り、プロポーズした。あるとき、兄がアルバイトにコールガールをしている三ツ星電機の女工から借りたというゲーテの恋愛詩集を見て、学は悩む。愛子かどうかを確かめようと、兄と一緒にコールガールを呼んでもらう。今川焼き屋のオヤジに女との仲介を依頼するのだ。胃弱の今川焼き屋のオヤジが有島一郎、その店でいつも今川焼きを焼いているのが谷よしの。学の方に来た女を演じているのは中川加奈で、キャバレーで働いているという彼女の姉役が春川ますみ。この二人が姉妹で並ぶと、ほんとに姉妹に見えてそれだけでとても可笑しい。勉吉のもとにそのとき来た女(沖山秀子) |

まじめで静かな天才 清川虹子 森崎さんは、オ能の塊のような方だと思います。最初にお会いしたのは、森崎さんの処女作『喜劇・女は度胸』の時でした。あれは主演の渥美清さんがアフリカに行くとかで、先に渥美さんの分だけ撮ってあって、私が出演する時は、もう渥美さんはいらっしゃらなかったのです。 映画が出来上がってみてびっくりしました。編集のみごとなこと! とにかく、私と渥美さんは、一度も撮影で顔を合わせたことはなかったのですから。もちろん映画の評判も大変良くて、私もおほめにあずかったわけなんですけど。 撮影中、個人的にお話したことはほとんどないので、森崎さんがどういう性格の方かといったことは、ほとんどわからないのですが、監督さんとしては、大きな声でどなったりということは全然なく、どちらかというと、小さな声でちょっとおっしゃるという程度で、演技づけなんかも、ほとんどなさらないですね。 ATGで撮った『黒木太郎の愛と冒険』、あの時はちょっとしか出ませんでしたけど、ほんとに楽しくお仕事させていただきました。 でも、お酒をご一緒に飲んだというようなことはありませんねえ。久し振りの映画でしたけれど、相変わらず小さな声で、ポイントだけおっしゃるという程度で、静かな方だと思いました。あれだけの天才でいらっしゃるのに、少しもそういう風なそぶりをなさらないで・・・・。 そして、スタッフの方が、ほんとに信頼してやっているという感じですので、いい雰囲気でした。あ、それから、撮るのが早いですね。予算が少ないATGだったせいかもしれませんが。 エピソードみたいなことも、とくにありませんでしたねえ。ええ、まじめで、静かな方だと思います。 その他にも、森崎さんのは、いろいろ細かいお仕事してるんですよ。ええ、テレビもたくさん。森崎さんのシナリオって聞いただけで、やらせていただくんです。 新作(『党宣言』のこと)、お撮りになったんですか。嬉しいですねえ。ああいう才能のある方には、もっともっとやっていただきたいですね。私も使っていただきたかったです。 森崎さんの映画だったら、もういつでも出させていただきたいと思ってます。これまでも何回もそういうお話あったんですが、なんかだめになってしまうんですよ。私の郡合のこともありますけど、森崎さんの方の企画が流れたりして。いつでも準備してお待ちしてますので、次の機会は、ぜひお願いしたいですね。 (女優) 野原藍編『にっぽんの喜劇えいが 森崎東篇』(映画書房、1984年、p.168) |

オネエチャンからオトッツァンへのラブコール 倍賞美津子 監督と女優の出会いって面白いなあ、と思います。森崎さんと出会ったのは私が二十二歳ぐらいのときで、それから私は結婚して、子供もできて、いろんなことがあって、そして今、三十七歳でまた出会って。毎年毎年出会うっていうんじゃなく、少しずつ間を置いて出会うってことは、監督から見れば、女が変わっていくのが面白いでしょうし、私の方も監督が、ああ、変わってきたなって、わかるようになって……。若い頃はただ出演してるだけで、そういうことがわからなかったんですが。 出会いの映画『喜劇・女は度胸』は、森崎さんの監督デビュー作であり、私にとっても松竹での主演第一作でした。しつこいオジさんだなあってのが、最初の印象です。午前中ワン・カツトまわるかまわらないぐらい、とにかくしつこい演出で、テストだけでクタクタになっちゃう。あの監督のときは体力がないと出られないなって思いました。 次に出演したのが『喜劇・男は愛矯』ですが、私はちょうどその頃、今の主人のアントンと恋をしているまっ最中て、デイトしたくて、早く帰りたくてしようがなかったのに、相変わらずのしつこさでそれができなくて。監督が頭の中に手を突っこんで考えこみ始めると、「ホラホラ、また始まった」って……。頭抱えてセットから出てっちゃうんです。そういうとき私なんか、外に遊びに行っちゃいました。自分で自分がわからなくなって悩んじゃうんだと思うのですが、そういうことがしょっちゅうでした。 『喜劇・女は男のふるさとョ』は、とても好きな映画です。あの撮影もしつこく粘るってことでは変わりませんでしたけど、私はもう結婚してたんじゃないかしら。若さだけでやっていた時期てすが、ああ、映画ってこういうものなのかなあって、初めて実感した映画です。とにかくその頃の監督は、あのヒゲだらけの顔でムスーッとして、ほとんどしゃべらないし、みんなも寄りつきにくかったんじゃないでしょうか。ここ何年かは飲む会を つくったりして、いっしょに飲みにも行くようになりましたが、あの頃はお酒飲むどころか、話をしたこともありません。最近は、あのしつこさが快感になってきましたけどね、 「よし、来るんなら来い!」なんて……。 森崎さんて、人間的にもとっても好きです。へんにシャイなとこ、すごく恥ずかしがりやで、飲まないと言いたいこともいえなかったり、どこかでとてもやさしいし。おっとりしてるというか、ガツガツしてないところも。私自身ガツガツするのが嫌いだから。これまでの女優生活の中で、ずいぶんいろんな人に会ってきましたが、振り返ってみて、いちばん最初にスッと出てくる人はやっぱり森崎さんです、でも監督からは「おねえちゃんは俺の映画だとあんまりよくない、他の監督とやるといいのはどうしてなんだ!」なんていわれるんです。私は私で「そんなの知らない!そっちが悪いんでしょ!」っていい返すんですけど、きっと人のものはよく見えるんですね。監督が私のことを「おねえちゃん」て、呼ぶようになったのはいつ頃からかなあ……。 『生きてるうちが花なのよ死んだらそれまでよ党宣言』はまだみていませんが、仕事場でよく、助監督さんたちから「みたい!」といわれます。監督のかくれた崇拝者みたいな人がずいぶんいて。そうすると、そういう監督とずーっとやってきたのかなあ、「ウムッ」って、嬉しいんですね。 あの映画の撮影は、いろんな意味で思い出深いし、すばらしい体験だったなって思います。いつの場合でもそうではあるのですが、みんなでいっしょに作った喜びみたいなことを、あの映画ほど強く感じたことはなかったんじゃないでしょうか。スケジュールもきつかったし、私としてはかなり体力がいった仕事でしたけれど。撮影中に監督の友人が亡くなって、それも自殺とかで、そういうときも仕事を続けなければならない監督というのもみてきましたし・・・・。 この頃の監督をみていると、いろんなものを、もっと広くみようっていう感じが、前よりも出てきたような気がします。 今になって改めていうのもおかしいかもしれませんが、森崎さんと出会ってすごくよかったなあって思います。女優としてはもちろん、それ以外の部分でもそう思うのです。若い頃はそういうことがわからなかったのですが。 もともとロ数が少ない人だし、日頃雑談をかわすってこともまず、ないんですが、それでもなんとなくわかるっていうか……。合性がいいっていうと、監督の方じゃ、悪いっていうかもしれないけれど。 監督と二人で会ったことって、ないなあ。たまたま二人になったとしたら……多分、両方ともだまっちゃったりするんじゃないでしょうか。どうしていいかわからなくて。私もそういうとこあるから……。 (女優) 野原藍編『にっぽんの喜劇えいが 森崎東篇』(映画書房、1984年、p.149-150) |

森崎東監督 40周年お祝いコメント 寺脇 研 森崎東監督のデビュー作『喜劇・女は度胸』(1969)を観たときの衝撃を、今でも忘れられない。わたしは高校二年生。日本映画の面白さに目覚めて片っ端から観ていた頃である。 その一ヶ月前には山田洋次監督の『男はつらいよ』第一作(1969)に衝撃を受けていた。フーテンの寅という人物の造型、葛飾柴又という舞台設定、東京下町の人情・・・・鹿児島の受験有名高校に通っていたわたしには未知の、実に魅力的な世界だった。 その直後に観た森崎東の世界は、全く別の意味で魅力的であり、双方の対照的なありように、また惹かれた。ここでの渥美清は、寅さんとは全く違うキャラクターの乱暴者。プラトニック・ラブに徹する寅さんに対し、こちらはマドンナどころか沖山秀子演じるグラマーな女性と性的関係に落ちる。柴又の寅さん一家が温かい雰囲気を醸し出すのに対し、こちらは親兄弟が本気で喧嘩する。おいちゃん=森川信、おばちゃん=三崎千恵子に対し、父=花沢徳衛、母=清川虹子という濃さ。倍賞千恵子、光本幸子という上品な女優に対し、倍賞美津子、沖山秀子の肉体派女優。 『男はつらいよ』がタテマエを前提に組み立てられた傑作喜劇なら、こちらはホンネが前提の力作喜劇である。どちらも、すばらしい。そして、『男はつらいよ』の脚本を森崎が、『喜劇・女は度胸』の脚本を山田が、という両者の関連性。 以来わたしは森崎ファンになった。そしてなんと、森崎監督の第二作は『フーテンの寅』だったのである。マドンナ香山美子の父親に花沢徳衛、弟に河原崎健三が『女は度胸』一家から乱入してきて、シリーズきってのパワフルな喜劇ができあがった。田舎の高校生であるわたしにとって、この乱雑なパワーは心をかき乱すようなざわめきを感じさせるものだったと、今にして思う。 大学に入り上京した直後に観た『喜劇・女は男のふるさとヨ』(1971)で、新宿芸能社の人々と出会い、森崎作品への没入ぶりはさらに深まっていくのだが、それはまたの話として、ここでは森崎映画との出会いを語っておくことにする。 P.S. わたしの森崎映画ベストワンは『生きているうちが花なのよ 死んだらそれまでよ党宣言』(1985)。隠れた傑作として、『女咲かせます』(1987)『釣りバカ日誌スペシャル』(1994)を挙げておきたい。 「2008京都造形芸術大学映画祭 森崎東の愛と冒険」パンフレットより |

前田 陽一 ご健闘を祈る、ヒゲ戦友よ! 私が松竹の大船撮影所に入社して間もなく、助監督の間で「京都に森崎あり」という声を耳にするようになった。もちろん、当時まだ存在した松竹京都の撮影所で、将釆を嘱望されている助監督としてであった。入社は私より三年くらい前だったはずである。 初めて本人を見たのは、私が助監督室の幹事をしていて、必要があって京都の助監督室の意見をききにいったときだったと思う。論議を戦わせる助監督連の中にハンチングを目深にかぶった野太い声の雄弁家がいて、一座をリードしていた。これが森崎さんであった。 “オトッツァン”というあだ名とか、京大時代学生運動の闘士だったとか、実家が九州の海運業であるとかが、なんとなく納得いく面がまえであった。 親しくなったのは、もう少し後である。野村芳大部監督が『拝啓総理大臣様』という映画を作るとき、私と森崎さんと、私と同期の大津侃也の三人が脚本作りに参加することになった。野村さんと一緒に箱書き(こまかいコンストラクション)を作りあげた段階で、私たちは箱書きに従って、三人めいめいが競合するかたちで一本ずつシナリオを書かされることになった。野村さんは三本のシナリオを見比べながら、適当に取捨選択して一本のシナリオにまとめるというわけである。きついことやらせるよ、野村さんは。 私たちは同じ旅館で机を並べ、一日のノルマを決めて同時に脚本書きに入った。三人の書いた原稿をプロデューサーが毎日とりにきて、野村さんが執筆しているホテルヘ運んだ。野村さんがまとめた完成稿を見て私は絶句した。それはほとんど森崎脚本そのままだったからである。私と大津の脚本はほとんど一行も採用されておらず、内心、自分の書いたものが一番いいのではないかと自惚れていた私にとって大変なショックであった。あらためて森崎脚本を読みかえしてみると、筆に一種の伸びやかさがあり、力があることは認めないわけにはいかなかった。もっともできあがった映画は野村さんの作品として、かなり不できのものになっていた。ざまみろ。この作業の間、毎晩のように酒を酌みかわして雑談にふけり親しくなった。 そのうち私は自分の脚本で一本目の映画を監督する幸運にめぐまれたが、間もなく松竹の大合理化がはじまり、閉鎖された京都の撮影所の助監督は大船に吸収されたり、配置転換されたりした。森崎さんは一時「脚本部員」という実際には存在しない不思議な部署に回された。私に手紙をくれ、脚本家としてやっていく決意をのべ、私の作品にも協力できればしたい、といってくれた。ちょうど会杜から中村晃子主演の次回作の企画を出すようにいわれていたので、森崎さんと二宮の旅館に二泊ほどして、ストーリィを考えた。中村晃子が横須賀のクリーニング屋の娘で、帰港する米軍航空母艦にモーターボートで注文をとりにいくようなシーンがあったのをおぼえている。残念ながらこの仝画は流れた。 数年後、私は会社から一本のシナリオを提示され、私にやる気があるかどうかという打診をされたことがあった。いいシナリオであったが松竹伝統のホーム・ドラマのややパターン化した感じがあり、それをどう自分のものにするかという点で迷いが生じ、しぼらく返事をしぶっているうちに監督が森崎さんに決まったということをきいた。その間の事情は知らないが、一度は自分の作品として考えたことのあるものを森崎さんが、どう料理するか興味があった。 その映画を、正直いって私はハラハラしながら観ていた。まずいな、へただな、俺よりへたな奴がいるもんだ、これは浦山桐郎以下だぞ。そのうち、おや、と思った。どの俳優の演技にも、共通した独特の力学みたいなものが働いている。これは彼等をあやつっている人間が、自分と同じ息づかいを彼等に息づかせ、自分の生理の中に生きることをかなり強引に要求した結果であることは明らかである。新人の第一作にもかかわらず、撮影現場で完全な独裁者と化している森崎さんを想像して頼もしく感じた。当時既に、演技者に対して独裁的な腕力をふるっていると感じる映画は少なくなってきており、同業者としてそのような作品を見るのは一種の快感なのであつた。そして、映画の巧さ、へたさなどというものが、映画の魅力と何の関係もないということに改めて思いを至した。 その後、森崎さんは松竹を去り、会う機会が少なくなったが、森崎組が撮人したというニュースを聞くたび、遮二無二現場をねじ伏せて“森崎映画”を作っていくあのヒゲづらがほうふつとしてきて、ついこちらの口もとがゆるみ、 「御健闘を析る」という言葉が自然に出てくる戦友めいた気分になる。 たまたま同じ撮影所で仕事していたり,脚本を書きに入った旅館で顔を合わせたりすると、たいてい酒になってしまう。はじめは、相手の仕事の邪魔にならないかと気を配りつつ始まるわけだが、そのうち度をすごしてしまい言いたい放題の酒となる。私はそうして森崎さんと飲むのを楽しみにしている。 (映画監督) (野原藍『にっぽんの喜劇えいが 森崎東篇』映画書房,1984年,pp.157-158) |

白井佳夫 森崎東党のテーゼをめぐって 森崎東監督は、周知のように日本の大手映画会社松竹から、映画作家としての活動をスタートさせた人である。そして松竹とは、明治時代に歌舞伎の興行からスタートし、大正時代に映画制作に進出した歴史を持つ会社である。映画の全盛期にこの会社のビッグ・プロヂューサーである城戸四郎が確立した、映画会社としての松竹が作る作品の特質とは「小市民的な映画」というものであった。 いわゆる松竹大船調の小市民映画、即ちホーム・ドラマである。城戸四郎が松竹映画のテーゼとしたのは、次のようなことであった。「松竹の映画は、社会のことを描いても、政治のことを描いても、経済のことを描いても、よい。ただしそれは、典型的な日本の小市民たちが、茶の間でしゃべるような、日常的な表現の範囲内において、である」と。 森崎東監督は、この松竹という映画会社の中で、いわば異端の人間であった、という風にいっていいであろう。長崎児島原市に生まれて、第五高等学校から京都大学法学部に入り、日本共産党に入党、やがて六全協による党の方向大転換を迎えた、という世代である。在学中に党に「裏切られ」た上に、松竹の京都撮影所に助監督として入社した彼は、さらに会社による京都撮影所閉鎖をめぐって、会社および労組からも「裏切られ」たに等しいような事態を、体験することとなる。 松竹大船撮影所の脚本部に配転された彼はここで『なつかしい風来坊』「愛の讃歌』『吹けぼ飛ぶよな男だが』『喜劇・一発大必勝』『男はつらいよ』などの山田洋次監督作品の、脚本共作者となる。まだ、山田洋次監督の庶民喜劇路線が世にいれられず、その作品に、反俗的なうっ屈感がわだかまり、それが映画に、ある骨太な居直りの精神のようなものを、秘める作用をしていた時代である。 この時代の山田洋次監督作品の「反俗的なうっ屈感」と「ある骨太な居直りの精神」のようなものを、森崎東が大きく支えていたのであろうことは、森崎東がいた時代の山田作品と、彼が訣別した後の山田作品とをくらべてみれば、よくわかることである。やがて森崎東は『喜劇・女は度胸』で、松竹大船撮影所の監督として、デビューする。時に四十二歳、けっししてもう若くはない年齢。てある。 『喜劇・女は度胸』にはじまる、映画監督としての森崎東作品の特質は、一見松竹大船調の「小市民的な喜劇 映画のような、平明なドラマ仕立てをふみながら、実は日本の下層庶民の、図太い生活力のバイタリティを、 ユニークな映像表現の底に、エネルギッシュに泌めているところにあった。 この松竹の大型新人監督の、その後の『高校さすらい派』『喜劇・女は男のふるさとヨ』『喜劇・女生きてます』『喜劇・女売り出します』といった作品系譜に、私が魅せられたのは、これらの映画が、平明で実に面白い人間喜劇でありながら、その底にいかにも森崎東らしい底意を、骨太に感じさせるところにあった。 その底意とは、ごく簡単にいってしまうならば、「松竹大船調の伝統的な小市民映画路線を踏みながら、実はむしろそれを大きなテコとして、正統な庶民喜劇として、とでもいうべきものであった。自己の主張を映画の中に押し出していく精神の正当さ」とでもいうべきものであった。 政治に「裏切られ」、資本の論理に「裏切られ」、労働運動の論理に「裏切られ」た彼の、孤立した戦いを支える、最後の、そして正当な「拠りどころ」が、「異端な精神の正当で大衆的な表現」として、そこにはあるように、私には思われたのである。そのように孤立した自己の、他ならぬ「映画による映像表現という形での自己の確認と主張」が、きわめて大衆的で、なおかつナイーヴで、そして骨太な映画作りを、ユニークに支えているように、私には思われたのである。 だが、京大出のインテリゲンチャとしての彼の、もろもろの「裏切り」に対する無念の思いは、一方で『喜劇・男は愛嬌』『女生きてます・盛り場渡り鳥』『野良犬』『黒木太郎の愛と冒険』といった作品系譜では、むしろ観念的で図式的で、抽象的な表現と作品構造をとって、露出する。それもかなり生硬な形でのメッセージとして、露出するのである。 この問題に関して、「そんなことでは困る!」という私と、「いや、それでいいのだと思う!」という彼とは、実は何度も議論を重ねてきている歴史(?)を持っている。それについて、より詳しく知りたい、というかたは、私の対談集『監督の椅子』(話の特集社刊)の中におさめられている、<森崎東監督との大衆映画についての論争>という彼と私との論争を、ご一読いただきたい。 最近見ることのできた森崎東監督の新作『生きてるうちが花なのよ死んだらそれまでよ党宣言』もまた、この彼と私との論争に再ど火をつけて盛大に燃え上がらせそうな作品である。私は今、手ぐすねひいて、そのチヤンスを待っているところである。 (野原藍編『にっぽんの喜劇えいが 森崎東篇』映画書房、1984年) |

鈴木 志郎康 森崎東さんを引っ掛けた話 最初に見た森崎東さんの映画は『喜劇・女は度胸』だった。私はこの映画に大変感動して、というと妙なのだが、大変に気にいって、そして触発されて、奇妙なことが起こったのだった。そのころ、私は春木一端という友人と二人で、空想的なというか、虚構的な映画批評のパンフレット『眼光戦線』というものを出していた。このパンフレットの空想性というか虚構性は、超俗流大衆路線とでもいうべきところに置いていたのだった。私たちはその『眼光戦線』を一九六八年十月から六九午の十一月までに十三冊発行し、その最終号が森崎束監督の『喜劇・女は度胸』特集号なのであった。 空想的な超俗流大衆路線の上に立って、友人と二人でやたらにぺンネームを作って、外国映画や日本映画をめちゃくちゃにぶった切るということをやっているうちに、自ら解体して行くヨうな筋道を辿ることになった。そして、誌名も『眼光戦線』から『前略眼光戦線は二流(組合員・管理職・全国学生・原稿料)大衆、三流(立小便大なり小なり・各種万世一系・相談事一切合切・懸賞募集〆切りません)せよずござりマスる』という奇妙なスローガンそのものとなった。私はNHKという一流企業に勤めていて、あのNHKが白々しく自ら口にしている「皆さまのNHK」というのが恥ずかしいというよりも、内臓にこたえるような気分になっていて、『眼光戦線』はその解毒剤のような表現的な意味での空想的俗流大衆路線であったわけである。そこで森崎東監督の『喜劇・女は度胸』に出会ったのだから、これはもう、ぞっこん惚れこんでしまうのは当然である。つまり『眼光戦線』の十三号は森崎さんの映画に出会うことで、姿を全く変えてしまったのだった。 <特集『男はつらいよ・女は度胸』>となっていて、目次は<全国横断職人さん組合結成大会決議(案)■全国横断職人さん組合結成準備会議事録 ■自分だけいい思いをしようとする奴を殺せ! 丸川ひとし>というのである。勿論、こんな組合がある筈もないし、そんな準備会があったわけでもない。すべて、私と友人とででっち上げたのだった。ちなみに、森崎さんの映画に刺激されて作った“決議案”なるものがどういうものか、ここに書きうつしてみると、 あッしらは集まろうじやぁねえか。何でもいい、道具持って、鍋釜持って、カカァ連れてる奴も、赤ん坊おぶって、子供の手ぇ引いて集まって来い。あッしらは世の中のヒーロである。せっかく集まったら、気分を盛り上げなくちゃいけねえぞ。 一ツ、あッしらはお互げえに人間のからだが出来ることは文句をいわずにすべてやってみる。娘に親父が子供を生ませても別に悪いことねぇや。無理無体に他人を殺すのとはわけがちがわア。 一ツ、あッしらは生きるにゃア、お互げえに助けなきゃアならねえが、助けるっていっても、相手が死にたきゃ殺してやる位でなきアいけねぇし、その上仲間が飢え死にしそうのときゃ、俺のからだの肉を食つても生き伸びてくれ、といえねえようじゃいけねぇや。 一ツ、あッしらはお互げえに上んなつたり、下になつたり、いいこという奴のことはきき、くだらねえことはいわない。上も下もねえというのは人間のすることじゃないね。 一ツ、あッしらはとにかく納得しねぇことにゃア、何ひとつとしてやらねえぞ。 一ツ、あッしらは仕事をするときゃ、一番能力のな いものに合わせてやるようにする。仕事というものは ひとつひとつやって、親から子、子から孫とやつてい くうちにゃあ、ちゃんと出来るものだ。 というような、要するに映画から学んだものだった。 そして、準備会に出席してくる人たちの職業の一部をあげると、 <自由労務者、チリガミ交換業、東京港重油しゃくい業、移動露店業、街頭雨傘修理業等々>となっている。また、その準備会での各々の発言というのを、万才調のシナリオのようにでっち上げたのだった。 これを、私たちは森崎さんに送った。しばらくして、森崎さんから私たちの連絡先に電話があって、なんと、ああいう面白い人たちの会合があるのだったら、出てみたいといわれたのだった。そこで、私らがNHKにいるような人間だとばれてしまったのだが、しかし、私らとしては、してやったりという気持と、なんとなく自分たちの思いが映画の作者に伝わったという気がして、嬉しかった。森崎さんはだまされたと思われたかも知れないが、私の方はますます森崎さんのフアンになつたのだった。 (詩人) (野原藍編『にっぽんの喜劇えいが 森崎東篇』映画書房、1984年、pp.151-152) |

佐々木健の紹介 「喜劇 女は度胸」(1969年90分 森崎東監督作品) http://www.geocities.jp/nada123jp/film.book.53.html 本年のベルリン映画祭でディレクターのウルリッヒ・グレゴール氏に「新しい映画の発見」と言わしめた森崎東の長編第一作監督作品。主演は倍賞美津子(初主演)で、渥美清が山田洋次作品とは違う魅力を発揮している。エネルギッシュな恋愛喜劇の中に、社会的庶民派森崎東ならではの視点がいろんな点から発見出来るのが嬉しい、森崎映画の原点といってもいいのではないか。今回劇場で見る事が出来て再びその面白さを体験出来たことは幸せな出来事といえる。 ビデオレンタル屋さんで見つけたら迷わず見て欲しい作品だ。 物語 時は1960年代終わり、所は東京羽田の工業地帯。工場の労働者学(河原崎建三)は、集団就職で四星電気で働く、愛子(倍賞美津子)と出会う。二人は恋に落ち、学は愛子の誕生日にゲーテの詩集をプレゼントした。学の実家では兄・勉吉(渥美清)と父・泰三(花沢徳衛)が毎日の様に喧嘩に明け暮れ、母・ツネ(清川虹子)は黙って内職に没頭していた。そんな家庭に幻滅する学はいつかこの家を出ていこうと思いながら、母と二人だけの家族の愛子には「父と兄は死んで、母と二人暮らし」だとうそをついていた。 兄・勉吉は四星電気の女工でコールガールをしているヒトミが持っていたゲテェの詩集を家で朗読していた。そこから、学は愛子がコールガールをしているんじゃないかと疑い初め、愛子の話もロクに聞かず思い込みだけで喧嘩別れをする。勉吉はコールガールで愛子の友人のヒトミと所帯を持とうと考えていた。 絶望する学の態度に父・泰三はスケベ心半分でヒトミに会いにいくーー。そこから父と兄弟の疑惑が疑惑を呼び、すったもんだの大騒ぎとなる。そこに、一喝する母・ツネの声「皆家に上がって一人ずつ話な!」そして、意外な事実が明らかになっていく・・・ コメント 喜劇として描かれているのだが、社会派・森崎東監督の特徴が随所に見られ、それを発見していくのが、製作されてから35年たつ今見る楽しみともいえる。60年代は、中学卒業生や高校卒業生が「金の卵」などと言われ高度成長を支える労働者としておだてられていた時代で、田舎からは集団就職と称して都心部の企業に就職していた。ちなみに私と10歳違いの兄も集団就職で日立に就職したりした。そうした時代と集団就職で働いている若者の思いが描かれている。 歌声喫茶(この映画に登場するのがそうであるか、実はわからない)が若者のたまり場にもなっていたのだろう。ミニスカートの愛子に連れられて学は初めてそこへ行くのだが、そこでは皆がギターの「くそ食らえ節」や「フランシーヌの場合」に合わせて大合唱しているのだ。 この作品が発表された1969年は60年安保の終り頃で、東大安田行動に学生が立てこもったが圧倒的な警察機動隊の暴力によって陥落された年である。そしてタイトルの「女は度胸」よろしく女性が声を出して自己主張していく時代でもあった。映画では沖山秀子演ずるヒトミが「コールガールのどこがいけないの?」と言うがこの時代にあってスゴイせりふだったと思う。風俗嬢(という言葉もない時代か?)は影に隠れた存在だったのだ。また、それまでの男と女の価値観を捉え返す時代でもあった。清川虹子演ずる肝っ玉お母さんに言われてそれぞれが自分の思いを話す場面でも、男たちが捉えていた女性観がどれだけ過去に女達を抑えていたかが明らかになる。しかし、女達もそんな男を尻目に影で自己主張をしてきたのだ。それが明らかになった時これまでの男の価値観が反転するのだ。一番度胸があったのは、ずっと忍んで生きてきた母・ツネかもしれない。そして次第に核家族の波が押し寄せ、古い家から若者を飛び出していく。そうした若い人たちが古い人間が生きてきた世界をどう考えるのか。否定するのではなく、受け入れることによってそれを乗り越える術を獲得しなければ・・・。過去は否定すべきものでは決してないのだと思う。 まあそんな訳で、女の自信と男の自信のなさをテーマに据えた作品で、男の頭の中でのみ考えた虚像が女達の語る実像によってひっくり返るのだ。「頭でっかちの重心の不安定さ」が、渥美清演ずる勉吉の「頭は一人に一つずつ配給されてんだ。てめえの頭で考えな!」という軽快なセリフの背後にも存在する。 この映画は松竹のエンタティメントなプログラムピクチャーとして大量生産されていた時代に製作されたのだが、こうして激動していく高度経済成長期といわれた時代の問題点を秘めつつ人間が何を大切に生きて行くべきかを問いかける作品として存在できたのは森崎映画ならではだろうと思う。 森崎監督最新作「ニワトリはハダシだ!」は、現在渋谷のシアター・イメージフォーラムでロードショー公開されている。こちらも超お薦め。 (佐々木健) |