■スピードメータ分解・改造

●純正メータを入手

2001.11.1

さて、最近、ヤフオクで純正メータを入手しましたが、

1)つけるなら総距離メータが「0」からがいい

2)中身の構造を見てみたい

3)ついでにサイバー化に先立って改造したい

という、わがままな理由により分解することにしました。

これを分解する人はそうめったにいないでしょう・・・きっと。

純正メータ使用の方、必見です! <--何が?

#普通は分解してもどうにもならんのですが・・・(^^ゞ

【注意!】

本作業は私の自己責任において行っていることです。

他の方がこれを真似して損害が出ても当方は一切責任を負いません。

分解する場合はあくまでも自己責任でやりましょう。

・・念のため。

●簡単には開けられない・・

そうなんです。やはり簡単には開けられないんです。

メーターを完全に分解するにはリングでプレス圧着してあるのをとらなければ

なりません。

おそらく「開けるな!」ということです。

でも、外しちゃいました。(笑)

まあ、見てください。

分解前の状態です。

ここまでならドライバで外せます。

これが問題の圧着です。

リングをプレスして圧着止めしてあります。

地道にキリタイプのドライバでプレス部分を起こしてゆきます。

あわてず、ゆっくりと・・・。これを壊すと替えが無いので。

ちなみに360度すべて曲げを起こさないと外れないと思います。

リングが無事に外れたら、メータレンズをとります。

ただシーリングされているだけなので引っ張ればとれます。

(圧着リングとサンドイッチになっている)

・・・で、外せました。

簡単そうですが、この作業で夜が明けました。

早速、中身の調査。

一見、わけがわかんない構造だけど、よく見てると意外と簡単です。

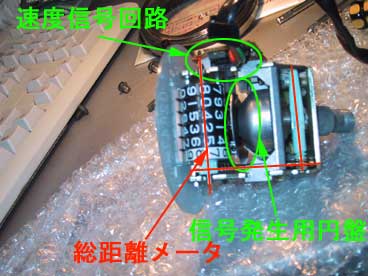

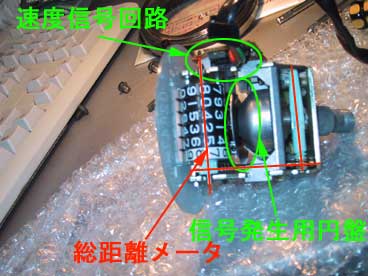

上図の赤いラインの部分が総距離メータの機構。

回転ワイヤからの回転を減速しているだけ。

右側には電子回路が付いており、スピードリミットみたいな機構があります。

ただの赤ランプ表示用かな。80キロくらいで信号が変化する仕組み。

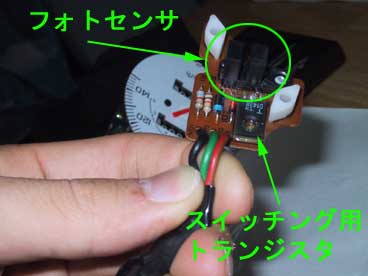

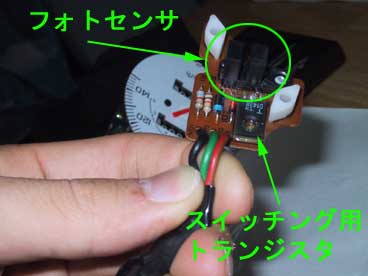

この回路の構成はフォトセンサとエンコード用の円盤とスイッチングトラ

ンジスタで成り立っています。エンコーダといっても2値出力なのでこれでは

速度情報がとれません。

スイッチングトランジスタはおそらくランプをつける為のものでしょう。

とりあえず総距離メータをゼロにしようとやってみました。

しかし、メータをリセットしようとするが手ではメータドラムが動かないようです。

ならば、減速歯車を分解するか・・・と思っても、歯車シャフトがカシメて

あるのでとれません。(鉄カシメだし。)

はあ・・・手詰まりか。

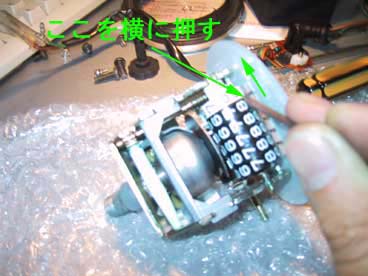

と、思いながら変な持ち方をしてドラムを回したら、「カチッ」と音がして回っちゃいました。

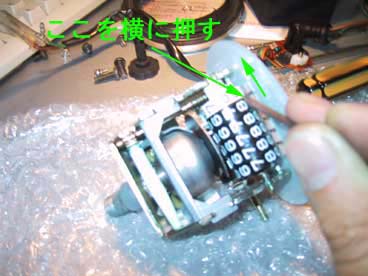

・・え!?と思い、いろいろ試してみたところ下のようなやり方でまわるようです。

ドライバでドラムについている出っ張りを横に押しながら手でドラムを回す。

うまくやると回ります。

あまり無理して壊さないように。

そして、目標達成しました。

やった!オールゼロになった。よかった、よかった。

ヒヤヒヤもんでした。(^^ゞ

ちなみにこれが80キロ信号回路です。

では、速度メータのメカニズムはどうなってるの?

じっくり眺めてみました。

あれれ?メータのシャフトには何もくっついていないぞ???

回転ワイヤにはリンクされていない・・。

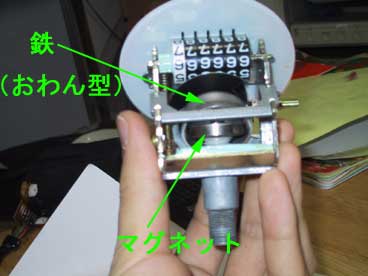

考えること数分・・・、やっと謎が解けました。

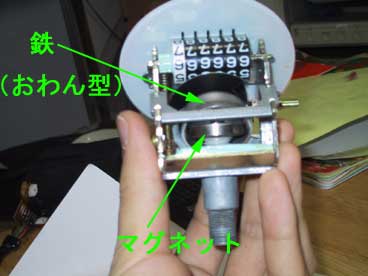

上のようにマグネットとおわん型の鉄金具とでリンクしているようです。

有名な「アラゴの円盤」の応用編でした。

よくよく考えてみればメータによく使われるのはこの方式です。

おうちのくるくる回っている電力メータも「アラゴの円盤」です。

そうか・・・スピードメーターってこうなってるのか。

・・・・・・(ヒラメキ中)・・・

・・む、マグネットがついててそれがくるくる回ってるということは、これで速度情報

が測定できるのでは!?

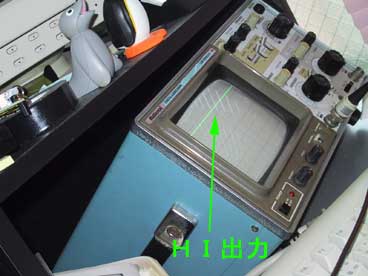

ということで早速、手持ちパーツで実験です。

磁界に反応するホールICです。

職業柄、なぜか常時持ってます。

交番磁界タイプなのでN,Sでレベルが変化します。

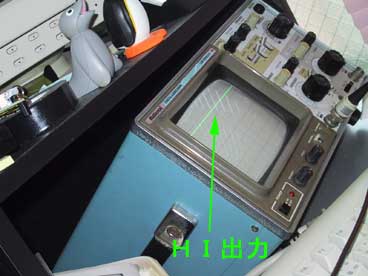

これをマグネットの上に仮付けして回してみると・・・

LOWレベルだったり・・・

HIレベルだったり・・・

なんと、うまく信号が取り出せました!

このマグネットは90度毎にN,S,N,Sの4極着磁されているようです。

つまり、マグネット1回転で2パルス出力されることになります。

この情報があればデジタル速度計なんか簡単に作れたりします。

私の場合、サイバー計画なのですが。

早速実用化しようと、ケースを追加工してみました。

この四角い穴にセンサを取り付けます。

ついでなので、この他にも色々機能を付けてみます。

「その2」へつづきまーす。

(つづく)

戻る