|

|

|

|

なぜケプラーの惑星音楽か? |

昔、大阪の生駒山に天文台があったころの話です。生駒山は、大阪と奈良の境にある山で、山頂に生駒スカイランドという施設があって、山頂付近からは、大阪の夜景が一望できます。その生駒スカイランドの中に、天文台があり、プラネタリュウムや天文関係のちょっとした展示などがありました。展示は、資金不足のためか、子供だまし的なものが多く、つくりがとにかくちゃっちかったのですが、気持ちのもちようでは、ちょっと、メディアアートの要素もあるような気がしないでもないような感じでした。私が、ケプラーの惑星音楽というのを知ったのは、その展示の1つからでした。

展示自体は、やはりちゃちくて、たしか、惑星のつもりの球体が置いてあり、その近くで、妙な音楽(?)が流れているというものでした。展示自体は、ほとんど無意味なものだったのですが、「ケプラーの惑星音階」というタイトルに、非常に興味を魅かれた私は、いろいろと調べて、ケプラーが天体の動きをもとにした音楽を考えていたということを知りました。

その後、月日は流れて、生駒の天文台も、わんにゃんランドという動物パークの飼育小屋へと転身してしまいました。しかし、天文台のノスタルジックな展示や昭和の映画のようなプラネタリュウムの印象は、私の心に残っていたのです。

正直、ケプラーの惑星音楽は、聴いて楽しいものでは無いと思うのですが、古い時代のものでありながら、メディアアートっぽい要素もあり、郷愁的な思いから、惑星音楽を再現するソフトウェアを作成しました。

ちなみに、自然界にある色々なデータから、音楽を生成するというのは、大きく言えば、アルゴリズム作曲の分野に入ります。私は、ケプラーの惑星音楽以外にも、遺伝子から音楽を生成するとか、地形データから音楽を生成するとかいったソフトも作って公開しています。 |

|

|

|

|

ケプラーの惑星音楽とは? |

|

こちらのページで、説明していますが、ケプラーは、太陽系の惑星の動きから、音楽を作ることを考えました。水星から土星までの6惑星が太陽を公転する際の角速度の変化の値を、音符に対応させるという手法で音楽を作ります。 |

|

|

|

| 音の割り当て |

|

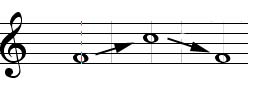

幾つかの書籍に、ケプラーが考えた惑星への音の割り当てが載っています。たとえば、火星や地球は下記のような音が割り当てられています。 |

| 火星 |

|

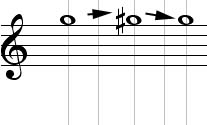

| 地球 |

|

|

|

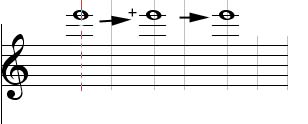

音の割り当ては、惑星が公転する際の角速度というものを元に機械的に割り当てられています。そのため、ファやソのちょうどの音ではなく、ミよりも少し高い音のような、中途半端な音の高さが割り当てられることもあります。下の図の+は、ミよりも4分の1半音高い音(25セント高い音)を示しています。 |

| 金星 |

|

|

|

たとえば、火星は、ファから始まり、ドまであがって、またファまで下がってきます。このように音が上下するのは、角速度が変化するからです。そして、この上下の期間は、公転周期と一致しますから、たとえば、火星の場合だと、686.98日の間に、音がファからドへ移動し、またファに戻っているわけです。 |

|

|

|

| ソフトウェアの仕組み |

|

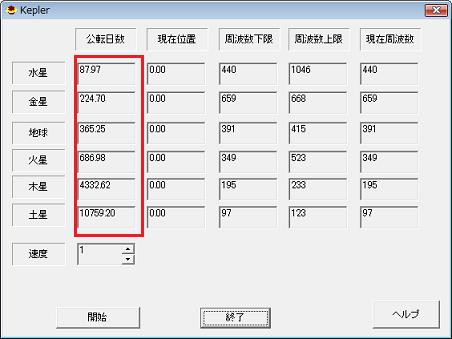

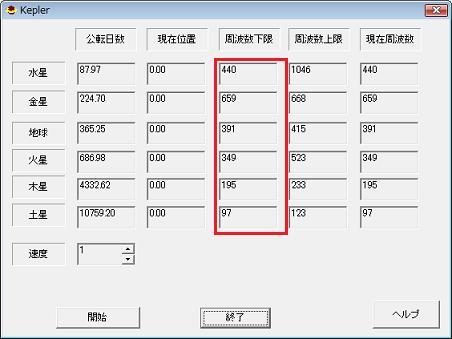

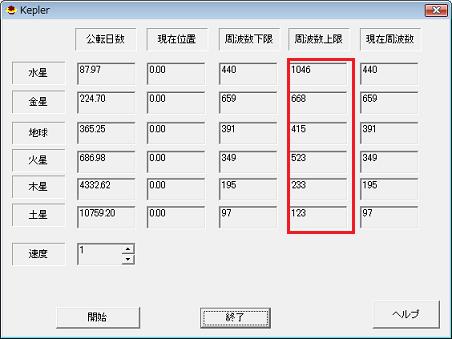

ソフトウェアの画面で、公転日数の欄に表示されているのは、各惑星が太陽の周りを1周するのに、要する日数です。地球では365日です。 |

|

|

各惑星に割り当てられた音の範囲のうち、一番低い音の高さを周波数に直したものが、周波数下限の欄に表示されます。たとえば、金星の音は、ミの音が一番低い音ですが、これは、12平均律では、659Hzの音になります。 |

|

|

各惑星に割り当てられた音の範囲のうち、一番高い音の高さを周波数に直したものが、周波数上限の欄に表示されます。たとえば、金星の音は、ミより25セント高い音が一番高い音ですが、これは、12平均律では、668Hzの音になります。 |

|

|

実際の時間経過にあわせて、音を再現すると、ほとんど音に変化が感じられないため、ソフトウェアでは時間を速回しして音を出しています。速度の欄に「1」と入力されている場合、0.1秒ごとに1日経過したことになります。「2」と入力されている場合は、0.1秒ごとに2日経過したことになります。 |

|

[開始]ボタンを押して、日にちが経過すると、各惑星の音が上下します。一番低い音から初めて、公転周期のちょうど半分のところで、一番高い音になるようにしてあります。そのあと音は、下降し、公転周期がすぎると、元の音になるようになっています。このときの周波数の変化が、現在周波数の欄に表示されます。 |

|

|

| |