![]()

○この「ジョージ・セル名演BEST10」は、「ジョージ・セルの音楽を愛する私たちの手で、永遠に聞き継がれるべきジョージ・セルの名演・名盤を選び、インターネット上で、広く人々にアピールしよう」という趣旨で企画され、2000年11月から12月にかけて投票が実施されました。投票総数は29名でした。

○投票では順位をつけて5つまで選んでいただき、1位5点、2位4点、3位3点、4位2点、5位1点として集計し、総合点で順位を決定しました。同点の場合は同順位としました。選ぶ対象は、ひとつのまとまった「曲」としました。ただし、完結性の高い曲集は1曲として扱ったほか、全集や企画ものなどに対する投票があった場合も、そのまま集計してあります。また、原則としてCDのあるものに限定しました。また、6点以上の得票のあった11−21位については別表に掲げてあります。なお、オーケストラは21位まですべて、クリーブランド管弦楽団です。(参考のため、5点以下についても別表に掲げます。オーケストラはクリーブランド管弦楽団でないものもあります。)

○集計結果をみると、ジョージ・セルの音楽を愛する者にとっては、あらためて彼の偉業の全体を再認識させるものになっています。また、広くクラシック音楽愛好者にとっては、ジョージ・セルの音楽を聴くための良い手引きとなるものだと思います。投票された方々、また投票には至らなかったものの、注目していただいた方々に、深く御礼申し上げます。

○ご意見・ご感想等ありましたら、ジョージ・セル談話室にどうぞ。

| 第1位 27点 | ベートーベン 交響曲第3番「英雄」(1957) 国内盤 SRCR2542 輸入盤 SBK46328 他 |

|

若輩ペンギンが 第一位に輝いたこの曲の筆を執らせていただくことをまずは、お許しをいただきたいと思います。 さて、セルとクリーヴランド管弦楽団のベートーヴェン第3番 「英雄」。1970年のクリーヴランド管弦楽団の来日に同行をした同楽団のスタッフの一人が、The Plain Dealer Sunday Magazine という雑誌の 1971年7月22日号に 「George Szell Last Tour 」 と題して、このセルの最後のツアーになった演奏旅行の思い出を語ってくれています。 見事に日本公演の演奏旅行を終えたセルとクリーヴランド管弦楽団は、その後 韓国、そしてアラスカでの演奏会が予定をされていました。この演奏旅行の約 2ヶ月後、セルが帰らぬ人になったのは ご存知の方も多いかと思います。セルの最後に指揮をした曲をご存知でしょうか? アラスカ アンカレッジの高校の講堂で演奏をされたプログラム..... 1970年5月29日 ベルリオーズ/ローマの謝肉祭 モーツァルト/交響曲 第40番 ベートーヴェン/交響曲 第3番 そう セルの最後の指揮となったのは、このベートーヴェンの第3番だったのですね。来日のプログラムにも勿論 含まれておりました。この最後のアラスカでの演奏会、セルの体調はサイアクだったようですね、セルの指揮が止まりかけたところもあったとか..... ほとんど気力で指揮をしていたのでしょう。 上記のスタッフの一人は、こう語ってくれています。 " It seemed most fitting that the last composition George Szell conducted, the closing work in Anchorage, was the Eroica Symphony, Beethoven's hymn to heroism." セルの最後に指揮をした曲が ベートーヴェンの 「英雄」 であるのは、とてもセルにふさわしいように思われると..... そしてもう一つ、残されているセルの「英雄」が録音をされたのは、コロムビアのステレオ録音が開始をされた年、1957年です。初出のEpic盤のナンバーは、BC 1001.....。恐らく、セルとクリーヴランド管弦楽団のステレオ録音の記念すべき録音でもあったはずです。(これは、以前 談話室でTON 様がご指摘をされてもおられました) この曲、私がトップに選んだのは、上記の「セルが最後に指揮をした曲」であったことが一つ。そして、恐らく 「セルがもっとも得意とした曲」 であり 「最も愛した曲の一つ」であったのだろうと、その残された録音から感じているからです。 どういう演奏か?? 是非、まだ聞いたことがない方は、耳を傾けていただきたいと思います。(酔っぱらいペンギン) |

| 第2位 26点 | シベリウス 交響曲第2番(1970) 国内盤SRCR2539-40 |

|

生き証人としてのノスタルジアで言うのではないけど、シベリウスの最後のほうになると、このまま終わって欲しくないという気持ちが尽きることなく湧き出してきます。このライブ録音の他にこんな気持ちにさせてくれる演奏はありません。(孫弟子) 天上の調べたるモーツァルトも涙を禁じえないが、シベリウスの2番にはほんとに度肝抜かれる。PHILIPSの演奏も完成度の高いものではあったが、この演奏は激烈ブッチギレ。クリーブランドO.は江戸時代末期に現れた黒船か、あるいは戦前やってきた大リーガーかといった風情でその技量とパワーをクラシック未開の地で炸裂させる。しかも終楽章での金管炸裂がこけおどしでなく全身を麻痺させるような甘美さも兼ね備えていることの奇跡!これを生で聴いた当時の日本人はおそらくびっくりおったまげて腰抜かしたことだろう。しかし、その時の日本人よ、恥ずかしがることはない。これほどの演奏はそれから30年たった今もほとんど存在しない。(『アリアCDインフォメーション』VOL.4より) |

| 第3位 20点 | ブルックナー 交響曲第8番(1969) 国内盤SRCR9865-6 輸入盤SB2K53519 他 |

|

セル・ベスト5の件ですが、私にとっては、そのほとんどすべてが最高・絶対完璧なので、ランキングができません。しいて1枚あげれば、晩年のプロデュースをアンドリュー・カザンが担当した、ブルックナー交響曲第8番です。(E教授) さまざまな名演奏がありますが、三つ子の魂百までのことわざどおり、高校2年生の17歳にとって刻印が残っています。第4楽章のコーダに入る直前のただならぬ緊迫感はいまだに背筋に電気が走る極めつけの演奏です。同じオケでのドホナーニの8番なんぞお話になりません。(井尻芳晃) |

| 第4位 18点 | ドヴォルザーク 交響曲第8番(1970) 国内盤HS-2088 輸入盤EMI 69509 他 |

|

1970年4月にセヴァランス・ホールで生まれた、セル最後のスタジオ録音。その意味で、セルの音楽を愛好するものにとっては特別の意味を持つ一枚である。しかし、それだけではない。東欧の民族性豊かな旋律が、セルを燃え立たせたこと。ドヴォルザーク自身が「鳥の交響曲」と呼んだように、大自然を思わせる弦楽の上で木管がさえずる曲想が、クリーブランドの美質に合致していること。そしてEMIの肌触りのいい音質。これらがあいまって、セルの録音の中でもっともポピュラリティーを獲得する名盤となった。1958年の録音とどちらを採るか、やや意見は分かれるが、彼の代表作の一つであることはまちがいなく、またセルを知らない人には最初に薦められる一枚である。(管理人) |

| 第5位 13点 | モーツァルト 交響曲第41番「ジュピター」(1963) 国内盤SRCR9843 輸入盤SBK46333 他 |

|

私のこれまでの最大のセル体験は、ベートーヴェンの第5交響曲の裏面にあったそのジュピター交響曲でした。 ずっと私にはピンとこなかったこの曲が、ある夜、なんの前触れもなく、高校生になっていた私に爆発的に作用したのでした。あのフィナーレ!! 四つの音が、音そのものの必然によって、駆け昇り、立ち止まり、互いに響き合い、ついには滔々とした流れに収斂されていくあの見事さ。私は、自分でも説明できない感動に突き動かされ、呆然と聴き入りました。まるで、私の奥深くに隠れていた何かが音を立てて弾けたようでした。(バージル) セルという指揮者は、ハイドン、モーツァルトと言った古典を振らせるとピカ一だと思いますが、特にこのモーツァルトの41番、終楽章再現部に入る前のテンポの扱いはすばらしい。(ホセ・ヤコピ) |

| 第6位 12点 | ベートーベン 交響曲第5番(1964) 国内盤SRCR9850 輸入盤SBK47651 他 |

|

この投票における私の選出ポイントはただひとつ、セルにしかできなかった演奏、別のどのような切り口からのアプローチも価値を失うような演奏、同曲中究極の演奏ばかりです。そして、この「第5」はそのトップに挙げたものです。 第2楽章変奏部でのメロディの受渡しと浮かび上がらせ方、第4楽章中ほどの豪快なラレンタンドでの盛り上げ方、そしてプレスト前の追い込みでのアンサンブルの見事さ、どこをとっても感嘆の一語に尽きます。 尚、私のこの録音との出会いはコロンビア・ステレオ360サウンドと書かれた17cm盤でした。今、皆さんの中に同じ意見をもたれる方の多いことを発見し大変喜んでいるところです。(孫弟子) |

| 第7位 11点 | コダーイ 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」(1969) 国内盤SRCR9870 輸入盤SBK48162 他 |

|

この曲に出会っていなければ、こういった文章を綴っている酔っ払いペンギンは存在をしていないはずなのです。 私にとっては、これほど罪作り?な曲は、後にも先にも存在をしておりません。何故か?セルとクリーヴランド管弦楽団に出会った演奏が、この曲であり、それ以来、ずっと虜になっているからです...... 生真面目な演奏の中にぎゅっと閉じ込められているセルのウィット、そしてその郷愁を、是非 感じて下さい!(酔っぱらいペンギン) 晩年の「ハーリー・ヤノーシュ」は、その時期からセル最期の70年に至るまでの魅力のほとんど全てを詰め込んだような濃密な音楽が鳴り響き、私の中では今のところダントツの一位です。(Kaga) |

| 第8位 10点 | ブラームス 交響曲第3番(1964) 国内盤SRCR9854 輸入盤SBK47652 他 |

|

ブラームス交響曲第3番は、私がセルにのめりこむきっかけになった演奏です。それまでは、ブラームスといえばヨッフムとかジュリーニとかを聴いていて、それらもいいとは思っていますが、セルを初めて聴いて、クラッシク観が大きく変わりました。セルは全く異なる次元にいるような気がします。そういう意味でも、私にとっては重要な演奏です。(ユウ) |

| 第8位 10点 | ドヴォルザーク 交響曲第9番「新世界より」(1959) 国内盤SRCR2551 輸入盤MH2K63151 他 |

|

ドヴォルザーク 交響曲第9番「新世界より」は、セルの情熱と技術の塊のような感じです。オケの技術の完璧さと、この曲へのセルの思い入れの強烈さを深く感じます。多くの指揮者や演奏家はほとんどもっていないのではないかと思わされることもある、この曲を演奏する理由というものをセルは持っているような気がします。(ユウ) |

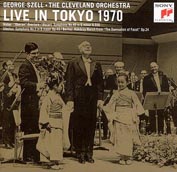

| 第8位 10点 | ライブ・イン・東京1970(1970) 国内盤SRCR2539-40 |

|

全国のセル・ファンと心ある音楽ファンが、感涙した奇跡的CDです。この文を打っていても、思い出して涙腺が揺るんできます。(桜井) 「オベロン」序曲の柔らかく響いて透明そのものといった管楽セクションの美感。あくまでも瑞々しく、肌触りのしなやかなくせにダイナミックなアクセントの鋭利な輝きが冴えわたる弦。たった1曲で、前夜のカラヤン/ベルリンpoの演奏を忘却の彼方に眠らせてしまったセル/クリーブランドの感動が、30年の歳月を経て今ここによみがえる。……以来、どの曲も、このときの演奏を超えるものはなかった。(小林利之氏・『ステレオ』2000年10月号より) |

| 第11位 9点 | ベートーベン 交響曲第9番「合唱」(1961) |

| 第11位 9点 | メンデルスゾーン 「真夏の夜の夢」の音楽(1967) |

| 第11位 9点 | モーツァルト 交響曲第39番(1960) |

| 第14位 8点 | ヤナーチェク シンフォニエッタ(1965) |

| 第15位 7点 | ワーグナー 「ニーベルングの指輪」ハイライト(1968) |

| 第15位 7点 | バルトーク 管弦楽のための協奏曲(1965) |

| 第15位 7点 | ドヴォルザーク 交響曲第7番(1960) |

| 第15位 7点 | スメタナ 交響詩「モルダウ」(1963) |

| 第15位 7点 | マーラー 交響曲第6番(1967) |

| 第15位 7点 | モーツァルト 交響曲第40番(1967) |

| 第21位 6点 | ブラームス ハイドンの主題による変奏曲(1964) |

| 第21位 6点 | プロコフィエフ 組曲「キージュ中尉」(1969) |

| 第21位 6点 | シューベルト 交響曲第9番「グレイト」(1970) |

| 第21位 6点 | ベートーベン 交響曲第8番(1961) |

| 5点 | シュトラウス | 常動曲 |

| 5点 | ドヴォルザーク | チェロ協奏曲(フルニエ) |

| 5点 | シューマン | 交響曲第3番「ライン」 |

| 5点 | ハイドン | 交響曲98番 |

| 5点 | シベリウス | 交響曲第2番(コンセルトヘボウ) |

| 5点 | R.シュトラウス | 死と浄化 |

| 5点 | ドビュッシー | 海 |

| 4点 | シューマン | 交響曲第4番 |

| 4点 | ベルリオーズ | ラコッツィ行進曲(1957) |

| 4点 | モーツァルト | ピアノ協奏曲第25番 |

| 4点 | ハイドン | 交響曲第95番 |

| 4点 | フェントン | 君が代(来日リハーサル) |

| 4点 | ブラームス | 交響曲第4番 |

| 4点 | ベートーベン | 交響曲第7番 |

| 4点 | グリーグ | ペール・ギュント |

| 4点 | ------ | 生誕100周年自主制作盤 |

| 4点 | ベートーベン | 交響曲第5番(コンセルトヘボウ) |

| 3点 | ベートーベン | 交響曲全集 |

| 3点 | モーツァルト | 交響曲第40番(1970東京ライブ) |

| 3点 | チャイコフスキー | 交響曲第5番 |

| 3点 | ブラームス | 二重協奏曲 |

| 3点 | ヘンデル | 水上の音楽 |

| 3点 | ストラヴィンスキー | 火の鳥 |

| 3点 | モーツァルト | ピアノ協奏曲第15番 |

| 3点 | ブラームス | バイオリン協奏曲 |

| 3点 | ベートーベン | エグモント序曲 |

| 2点 | マーラー | 子どもの不思議な角笛 |

| 2点 | R.シュトラウス | ドン・ファン |

| 2点 | ベートーベン | 荘厳ミサ |

| 2点 | モーツァルト | レクイエム(ストラディバリウス盤) |

| 2点 | ハイドン | 交響曲第93番 |

| 2点 | ラヴェル | ダフニスとクロエ |

| 2点 | ハイドン | 交響曲集 |

| 2点 | ブルックナー | 交響曲第7番(ザルツブルグ・ライブ) |

| 2点 | モーツァルト | ピアノ協奏曲第21番 |

| 2点 | ベートーベン | 交響曲第5番(ザルツブルグ・ライブ) |

| 1点 | ブラームス | 交響曲第2番 |

| 1点 | ワーグナー | タンホイザー全曲 |

| 1点 | R.シュトラウス | ドン・キホーテ |

| 1点 | ロッシーニ | 序曲集 |

| 1点 | ハイドン | 交響曲第96番「奇跡」 |

| 1点 | ベートーベン | ピアノ協奏曲第2番 |

| 1点 | バーバー | ピアノ協奏曲 |

| 1点 | チャイコフスキー | 交響曲第4番 |

| 1点 | ウェーバー | オベロン序曲(1970東京ライブ) |

| 1点 | メンデルスゾーン | フィンガルの洞窟 |

| 1点 | ブルックナー | 交響曲第3番 |

| 1点 | ワーグナー | 序曲集 |

| 1点 | R.シュトラウス | 管弦楽曲集(ティル、ファン、キホーテ) |

| 1点 | シューマン | 交響曲第2番(ルガノ・ライブ) |