ものづくり 番外編 コンピュータ・グラフィックの制作

|

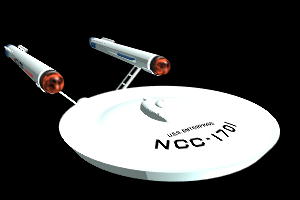

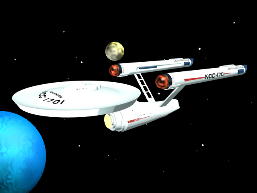

今回はコンピュータグラフィックの制作記事です。以前からCGには興味がありましたが,今回,Shade6というソフトを用いて,スタートレックのエンタープライズ号のCGを作成しました。なにぶんにも初めての挑戦ということで十分な仕上がりとはなっていない点は,御容赦願いたいと思います。 |

パソコンで創造的なことをしたいという動機でスタート

私のパソコンの利用法は,ワープロ,表計算といった仕事のための利用か,コンピュータ・ゲーム,ホームページを作るといった趣味のための利用です。しかし,かねてからコンピュータを使って,もっと創造的で芸術的なこともしてみたいと考えていました。しかし,コンピュータで絵を描くにしてもさほど絵心があるわけではありませんでした。

でも,私にピッタリのものが一つだけありました。それは,図面を作成して,それを基にコンピュータに絵を描かせるというコンピュータ・グラフィック(以降CG)です。以前から興味はありながらなかなか手を出せずにいましたが,この度,思い切って挑戦してみました。

ソフトはShade 6 spiritを購入

CGを制作するために私が購入したのがShade 6 spiritというソフトです。前のバージョンShade 5の時に購入を検討するためにインターネットのホームページを見ていたところ,6月の上旬にバージョンアップすることが分かり,それまで購入を待ちました。

新しいジャンルのソフトを購入するにあったって私が参考にするのは,書店にどれくらいソフトの解説書が売られているかということです。もちろんShade 6の解説書は現時点ではまだ売られていませんが,Shade 5の解説書は数多く見ることができました。解説書がほとんど売られていないソフトは,それだけユーザーの数も少ないので,手を出さないのが無難だと思います。

このspiritというグレードは,初級者を対象としたベーシックなものですが,よほど特別なことを要求しない限り,充分楽しめるソフトです。プロ用のグレードを買うとなると,値段の桁が一つ違いますので,コストパフォーマンス的にもお勧めのグレードといえます。

参考書はソフト付属のもので充分

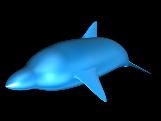

最近のソフトは分厚いマニュアル本を同梱していない場合が多く,私の購入したShade 6 spirit(アカデミックパッケージ)もその例外ではありません。簡単な使い方はソフト付属のクイック・ツアーという薄い冊子で学習できます。右がその本を見て作ることになるイルカです。今に思えば,口のあたりはF4ファントムのレドームのようになってしまいました。この本で基本的な操作は分かるのですが,十分とも言えません。書店で初心者向けの本も探しましたが,これだというのはありませんでした。結局行き着いたのは,CD−ROMの中にPDFファイルとして保存してあるチュートリアルでした。いっしょに図形などを描きながら進めていく形式で,必要な部分はプリンターで印刷して使いました。このチュートリアルを参考にすれば,作図における参考書は特に必要ないと思います。

それから,マーキングにあったって参考にしたのは,「Shade Car Modeling for Beginners」(佐々木 勝美著,ソシム株式会社発行)という本です。自動車のCGを制作するための本ですが,マーキング等大変参考になりました。また,自分も挑戦するぞという制作意欲をかき立ててもくれます。

簡単な制作の流れ

1 今回のモチーフはスタートレックのエンタープライズ号(TV版)です。回転体が多いので,初心者の私の習作には,取り組みやすいのではないかというのが選択の動機です。まず,参考となる三面図をイメージスキャナで読み込みます。今回参考にした図面は,amtのプラモデルU.S.S.ENTERPRISEの組み立て説明書です。これをBMP形式で保存します。Shadeにはテンプレート読み込みという機能があって,BMP形式の画像を下絵として使用することができます。ただ,細部を拡大して作図作業をする場合,BMP形式のテンプレートは,いっしょに拡大されないというのがネックです。それから,三面図でテンプレートを表示する場合,横幅は500ドットくらいの大きさの図にしないと,画面全体には収まらないと思います。今回は自分の描いた黒線が分かりやすくなるかと思い,赤い線でテンプレートのための下図を作りました。

2 次に,テンプレートを参考に図を描いていきます。CADなどとの違いは,立体を描くために基本となる平面図形を「回転」させたり,「掃引」(引っ張ること)したりして奥行きを作っていくことです。こうして各パーツを作っていきます。例えば,エンタープライズの円盤やエンジン部などは回転を使って立体化しています。本体と円盤,本体とエンジン部をそれぞれ支える部分などは,掃引を用いて作成します。私の場合,図面を引くのも仕事の内なので,この辺の作業は,なれてくるとスラスラできるようになります。ただ,製図は苦手という人にはちょっと難しい作業かもしれません。基本的には,船体の左半分を作図して右半分はコピーして図を完成させます。この作業をモデリングといって,プラモデルでいえば組み立てに相当します。

3 モデリングが終わったら,きちんと出来ているかどうか表面に色を付けてを描画します。この作業をレンダリングといいます。表面色や材質の質感などをここで決定します。プラモデルでいえば塗装の作業にあたるわけですが,これがきわめて奥が深く,レンダリングだけで1冊の本が出来上がってしまうほどです。上級者とビギナーの違いもここで大きく差が出るのではないかと,個人的には考えます。はっきり言って,私もまだ上手には出来ません。

4 さらに仕上げとして各部のマーキングを施します。今回は複雑なマーキングではないので「形状マッピング」という手法を用いロゴや船体の赤いラインを描いています。この手法は,船体と同じようにロゴや,マーキングをShadeを使って自分で作図する方法です。さらに複雑なマーキングには「ピクチャー・マッピング」といって,BMPファイルからマーキングを読み込むといった手法もあります。この場合は,イメージスキャナで読みとった図を使ったり,ペイント系のソフトで作った画像を使用することが出来ます。プラモデルにたとえるならばデカール貼りにあたります。

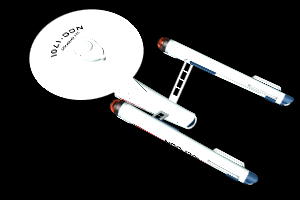

5 図が完成したら最後の仕上げとして,カメラアングルを決定したり,背景と合成する作業が待っています。いわゆる写真撮影と同じ感覚です。通常の絵と違うのは,360度の方向から好きなアングルで描画できるということです。もちろんズームも可能です。左のCGは,私が作った稚拙な宇宙のイメージとの合成で,この宇宙もShadeで作りました。この写真をクリックすると,さらに大きなイメージを見ることができます。このようにしてエンタープライズ号のCGは完成しました。

最後に

今回は初めて自分でCGを制作するということで,形状が比較的簡単なエンタープライズ号をモチーフにしました。家に資料があったはずなのですが,いくら探しても見つからず,結局,amtのプラモデルを基にCGを作成しました。細部についてはここが違うとおしかりを受けるところが多々ありますが,御容赦願いたいと思います。次は航空機に挑戦したいと考えています。さしあたっては資料が豊富にあるアメリカ海軍機あたりを考えてみましょうか。