9時に集合して、調理室で、材料を量り、切り、グループごとに振り分けます。10時に子どももたちが来るので、大急ぎです。この日は家事が得意な方々もボランティアで参加してくれたので、大変スムーズに準備ができました。

9時に集合して、調理室で、材料を量り、切り、グループごとに振り分けます。10時に子どももたちが来るので、大急ぎです。この日は家事が得意な方々もボランティアで参加してくれたので、大変スムーズに準備ができました。

9時に集合して、調理室で、材料を量り、切り、グループごとに振り分けます。10時に子どももたちが来るので、大急ぎです。この日は家事が得意な方々もボランティアで参加してくれたので、大変スムーズに準備ができました。

9時に集合して、調理室で、材料を量り、切り、グループごとに振り分けます。10時に子どももたちが来るので、大急ぎです。この日は家事が得意な方々もボランティアで参加してくれたので、大変スムーズに準備ができました。

子ども達は隣の部屋に荷物を置き、石けんでよく手を洗い、作り方の簡単な説明をききます。

ボールにギョウザの材料が入っていますが、何が入っているか、子ども達に尋ねます。意外にも、玉ねぎ以外はすべて当たりました。家でよく食べているのでしょうか。

<<みんな何が入っているか考えています。

今日の子ども達の作業はあんを練ることと、皮に包むこと、そして鍋と蒸篭に入れることです。

まずは材料をよく練ります。このとき、ギョウザをおいしくするためには中国4千年の掛け声、「うまいアルヨ!うまいアルヨ!」と言わなくてはならない、と言ったら、本当にみんなムキになって叫んでいました。

次は練ったあんを皮で包みます。皮は既製のものです。

次は練ったあんを皮で包みます。皮は既製のものです。

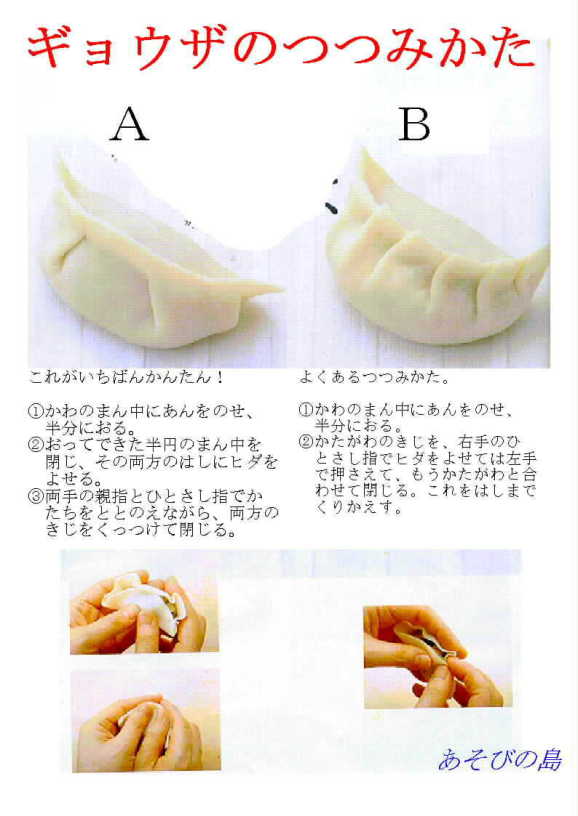

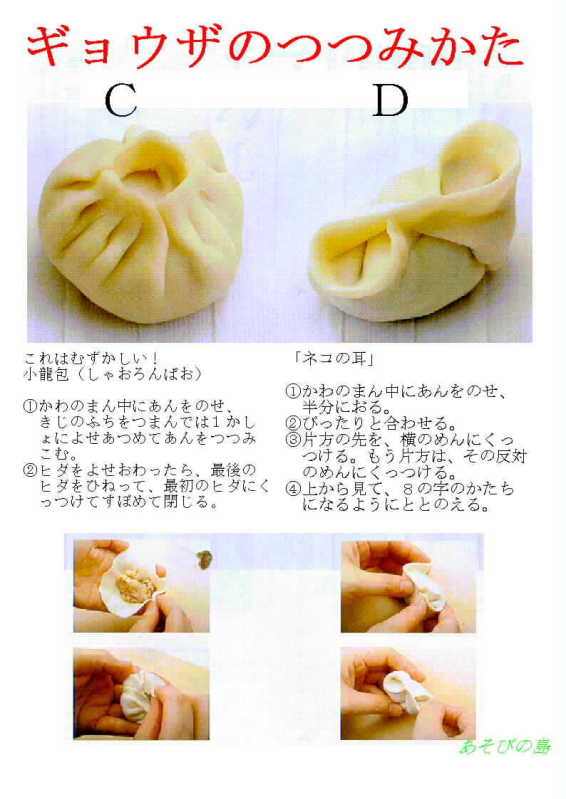

今日の包みかたの種類は次ぎの4種類です。各テーブルにこのマニュアルをおいて、みんなそれを見ながら包みました。

クリック拡大表示

クリック拡大表示

中には創作的で前衛的なすばらしい包みかたをする子も。

「チョウチョ」とか「鷲」とか「カニ」とか名前までつけていました。

包みおわったら、次は加熱です。都岡地区センターにはすばらしい蒸篭(セイロウ)があるので、蒸しギョウザと、水ギョウザをしました。

はじめて蒸篭を目にするようですが、もうすでに中華料理人のように振る舞っています。

5年生の男の子が低学年の子に、見本を見せてあげます。

つくるときも楽しそうですが、やはり食べるときの嬉しそうな顔にはかないません。

実は1回目は、蒸し器の下敷きとして使ったクッキングペーパーが、キッチンペーパーと間違えていて、ギョウザが底にへばりついてしまったのです。

2回目のギョウザづくりは、お昼の後でみんなお昼ご飯を食べてきたにもかかわらず、自分の分(水ギョウザ6〜8個、蒸しギョウザ6〜8個)はきれいに食べ尽くしていました。

また、ジャズミンティーをお茶としてだしたら、好きなこと、臭いがくさいと言う子と分れました。

「都岡地区センターの1日」おわり