巣箱のかけ方

巣箱のかけ方

場所

場所

巣箱を利用してもらう鳥がいるところでなければなりません。鳥が飛んできて、入りやすいように、前の開けた枝のない木に、ちょくせつ巣箱をかけるのがよいでしょう。

また、くいを立てて、それに巣箱をかけてもいいでしょう。ただ、気をつけなければならないことは、ヘビやネコなどの外敵が近づきやすいところにはかけないことです。横枝などはあまりよくありません。

庭の場合は、家のはめ板やへいに巣箱をつけても、シジュウカラは利用します。

高さ

高さ

シジュウカラは、地面に接した木の穴、地面に伏せてある植木ばちなどに巣を作ることがあります。ですから、巣箱をかける高さについては、あまり気をつけなくてもよいでしょう。ただし、低いものは、ヘビやネコなどの外敵におそわれやすいといえます。またあまり高いと、風当たりが強すぎることもあります。

以上のことから、かけるところは、はずすときのことを考えると、地面から2〜3メートルのところが良いでしょう。

向き

向き

今までは西向きがよくないといわれていました。しかし、あまりかわりがないようです。ただし、3月〜7月の子育ての時期(繁殖期)は、風向きを考えて、雨がなるべく降りかからないようにするとよいでしょう。

時期

時期

1年中、日本にいるシジュウカラは、子育てのときの相当前から巣箱をのぞいています。だから、11月〜1月にかけて、巣箱をかけるとよいのです。秋の季節は、早い時期からかけると毛虫、クモ、ムカデなどが越冬している最中にはち会ってしまうので、それらの活動が終わった後にかけることをお勧めします。

たくさんの巣箱をかける場合

たくさんの巣箱をかける場合

たくさんの巣箱をかける場合は、ふつう巣箱を巣箱のあいだは、10メートル〜20メートルくらい開けるのがよいでしょう。多くの種類の鳥は、子育てのときは、1つがい(オスとメス)ずつで、ある程度の広さの”縄張り”をもち、そのなかにほかの種類の鳥が入ってくることを嫌うからです。

「こどもの国」では、巣箱をはずすときに見落としをなくすために、白い紐と番号札を木に目印としてつけています。

つける

つける

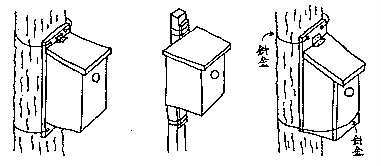

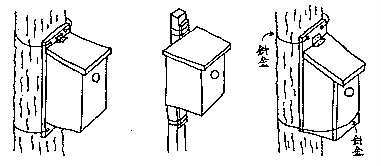

巣箱を木にかけるためには、板の四隅に穴を開け、シュロや針がねを通したり、背板に添え木をつけて、それを縄や針がねで括り付けて木にかけます。生きた木にかける場合は、木を傷めないように気をつけます。

かけ方

かけ方

まず自分がかける木を見つけます。次に、巣箱を針がね、かける道具(はしご、ペンチ、軍手)を用意します。

はしごを木にかけ、他の人にはしごをしっかり押さえてもらい、木に登ります。巣箱をかける向きを決めて、木に針がねで括り付けます。あまった針金は持ち帰ります。(捨てておくと、鳥や動物が傷つくからです。)

記録

記録

巣箱をかけた日、場所をメモしておきます。

-

かけた日(天気、時間帯)

-

かけた場所(周りの様子)

巣箱のかけ方

巣箱のかけ方 巣箱のかけ方

巣箱のかけ方 場所

場所 高さ

高さ 向き

向き 時期

時期 たくさんの巣箱をかける場合

たくさんの巣箱をかける場合 つける

つける

かけ方

かけ方 記録

記録