相変わらず初心者にはちょっとという内容ですね。

*説明書とパーツが一致しない

*全く説明が無い部分がある。

(今回はAKI80ボードとROMライターボードの接続

について)

*DOS/V用のアプリケーションの説明が解りづらい。

*バージョンアップされた部分と実際の説明書、基盤が

ばらばら。

多少の経験と回路図を読めることが最低必要なようです。

2002年2月購入作成です、ヒントを含めご案内いたします。

購入にあたって:EPROM2個とRS−232C接続ケーブルが

付属します、EPROMは27256タイプを、接続ケーブルはWinの

かたはDsub25ピンー9ピンを指定するとよいでしょう。

ROMライター側25ピン、ウインドウズマシン側は9ピンです。

上記すべてで消費税込み9,000円でした。

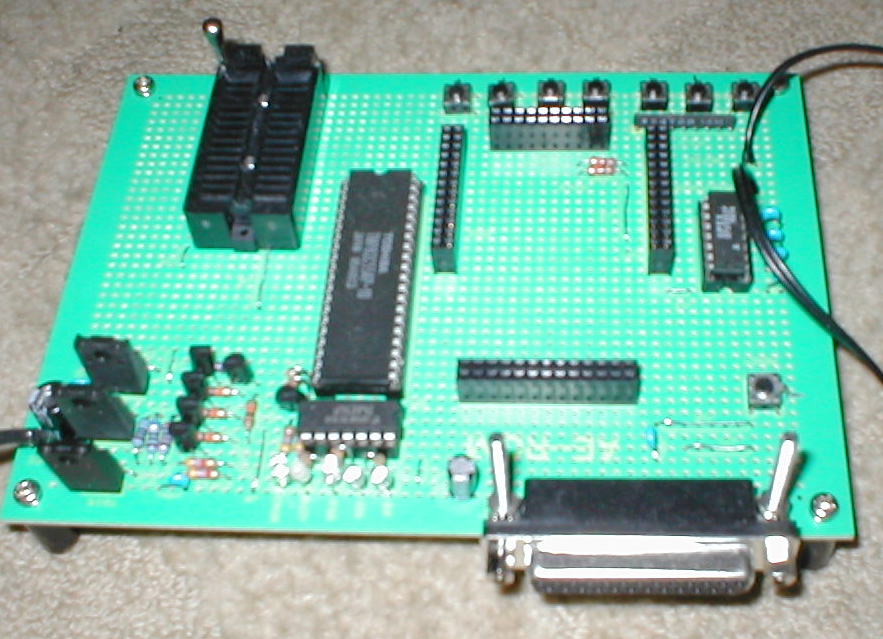

製作は容易です。

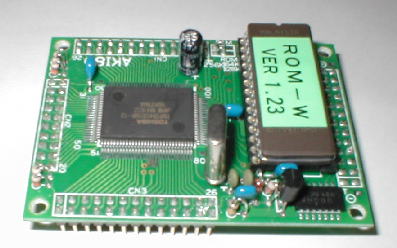

パーツのうちXtalのみROMライターキットの方に

入っている14.7456Mhzを使います。

メモリ容量セレクトはRAM、ROMとも256Kの場合の

ジャンパをしておきます。

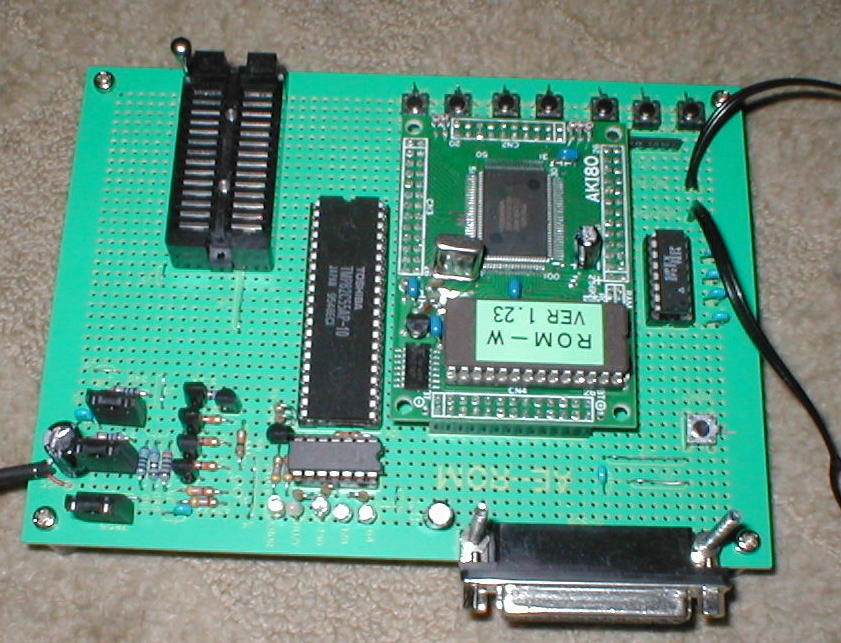

AKI80キットに入っているピンヘッダ(接続用のピン

はつかいません)ROMライターキットについてる

オスメスの接続ピンを基盤の下側に半田付けします。

*マイコンボードとROMライター間を説明書では半田付け

で接続するようになっていますが、今回はオスメス接続

で取りはずせるようにします。

半田付けが終了したらROMライターキット説明書のP.4

で動作の確認をしましょう。

動作確認には5Vの電源が必要です。

ROMライターに接続後はROMライターから電源が供給

されます、5Vの電源はテストのときのみ必要です。

必要ありません。

0.1マイクロのパスコン8個のうち一部基盤にプラス(+)

表示がありますが無視してOKです。

電解コンデンサはもちろん極性を間違えないように!

左にも書きましたがAKI80ボードとの接続は半田付け

でなく接続ビンによります、説明書に記述ありません!

電源は15から18V程度のものが必要です。

基盤のVCCにプラス側、GNDがアースです。

AKI−80マイコンボードを接続し動作確認です。

説明書P10の1−5チェックおよびモードを参考にして

動作確認をしましょう。

ゼロプレッシャーソケットのEPROMの挿す方向は

上の写真の下側が1番ピン(側面がへこんでいる)です。

電源の三端子レギュレーターの7805が発熱するので

放熱した方がと説明書にありますが、数個のROM焼き

の2〜30分程度でしたら放熱の必要は無いようです。

UIDIGIの詳細はHAM JOURNALNo101に詳しくでています是非購入して熟読してください。

ファイルが作成されます。

UIDIGI.BIN

UIDGCFG.TXT

UIDGCFG.EXE

UIDIGI.BIN

UIDGCFG.TXT

をデジピータの名前になるようにリネームします。

私の場合は

JA1XTF.BIN

JA1XTF.TXT

です。

JA1XTF.TXTの内容を設定したい内容に合わせ変更します。

面倒でしたらJO3SENせんさんのHPに 設定ファイルのサンプルがありますのでこれのコールサインやビーコンテキストを変更しJA1XTF.TXTのようにファイル名をしてもOKです。

ただしビーコンテキストの最後にチェックサムがあります。

テキストの内容がチェックサムに反映していないと自分のアイコンが地図上に表示されません。

方法は2つ

1)THD7お持ちの方はD7でビーコンテキストを作成しモニターしてその内容をそっくりビーコンテキストにする。

2)7K2SBH局作成のPNTSセンテンス生成ソフトを利用する。

私は2)の方法でやっています

TNX SBHさん!!

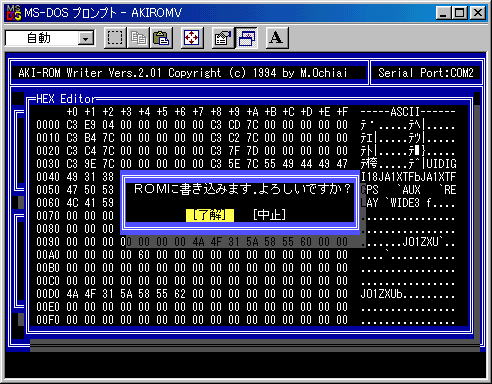

ここまでではウインドウズのファイルで処理してOKですが、

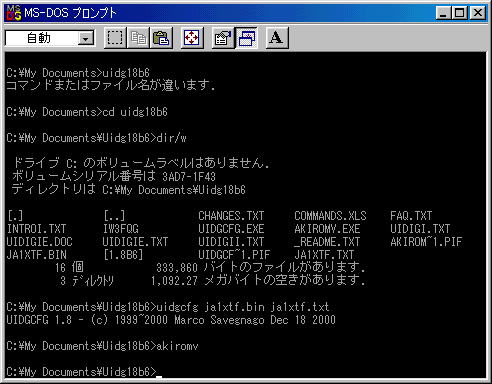

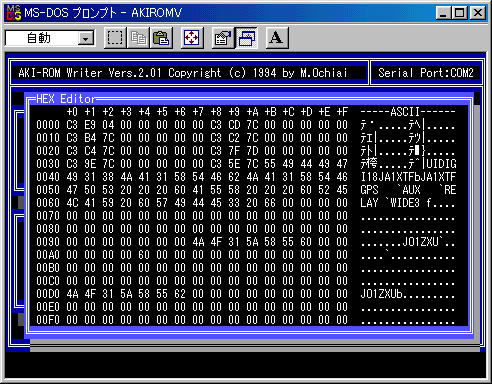

これからはMS-DOSプロンプト画面になります。

右がそうです。

その前に秋月のキットに入っていたCD−ROMからAKIROMV.EXEを上記ファイルのあるフォルダーにコピーしておきましょう。

左の下から3行がテキストの内容をバイナリーファイルに書き換えたところです。なにも終了や完了のメッセージがでませんので不安になりますがその場合はJA1XTF.BINファイルをノートパッドなどで見てみましょう多少自分の設定がなされているのが見えるでしょう

でてきます。

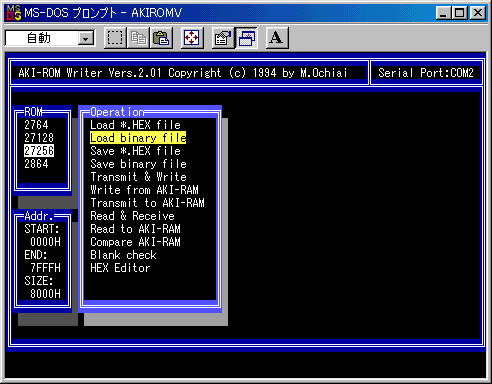

まずバイナリーファイルをHEXファイルに変更します。

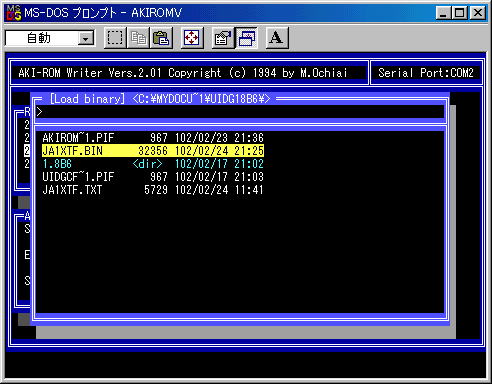

↓で Load Binary File を選びます。

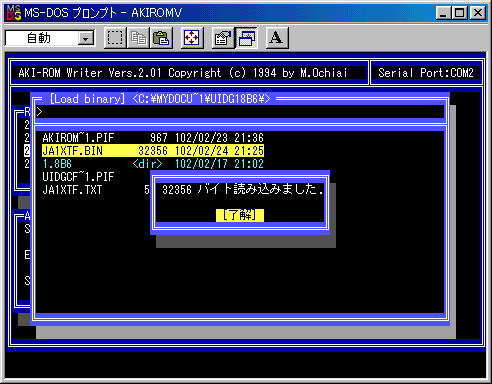

了解でenter後もとの画面に戻りますので

HEXeditorで内容をちょっと見て見ましょう。

あとはTNCのROMを差し替えればOKです。下はTNC−22の例です。