スペアナで簡易TG/ネットアナもどきを

BPFを調整していたが、どうもHP8620Bのプラグインが時々5.7Ghzのバンドに切り替わらなくなってきた。気合いを入れると切り替わるのだが、それも時々言う事を聞かなくなった。うーん、困った。それにBPFの特性をスペアナのMAX-HOLDで見るのは、どうも時間がかかって面倒だ。でも、ネットアナって高いし、それにだいたいベクトル・ネットアナライザーなんて、私が理解して使えるとは思えないものねぇ。スカラーで使うとしても、調べるとスイーパーもPLLで制御するタイプで無いと難しそうだ。合計で50万円では、ちょっと手が出ない。うーん…。

よーし、スペアナのLO出力でTGにする奴を、もう一度、実験してみよう…。

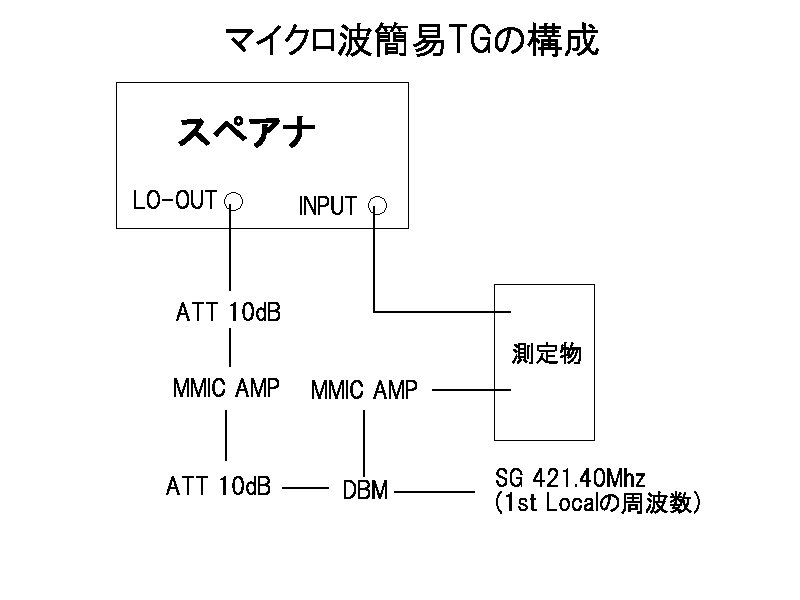

2月某日 HP8569Bの周波数構成を調べると、3.9-8.5GでLOの二倍モード、一つ飛ばして8.5G-18GでLOの四倍モードを使っている。R3271の場合は、4-9Gあたりは基本波モード、9Gを超えて二倍になるらしい。だから、LOの信号をHP8569Bの場合は二倍か四倍にすればよい。幸いにも、パッシブで11Gあたりまで使える「広帯域逓倍器」と、アクティブで15Gあたりまで使える「広帯域逓倍アンプ」というジャンクが手元にあった。これを使えばなんとかなりそうだ。

2月某日 二台のスペアナのうちHP8569Bを使って見る。このLO出力をパッシブな二逓倍器に入れる。その出力をDBMにつないでLOとして、IFの部分に321.40Mhzを入れてみた。これで目的とする信号がでるはずだ。・・・・ところが、LO出力は、この場合にはIF部ともつながっており、こうすると321.40MhzがIFに飛び込んでしまって、肝心の特性は何も見えなかった。421.40MhzにしてのR3271でも同じだ。うーん、これはどうした事か??? と、この日は撃沈した。

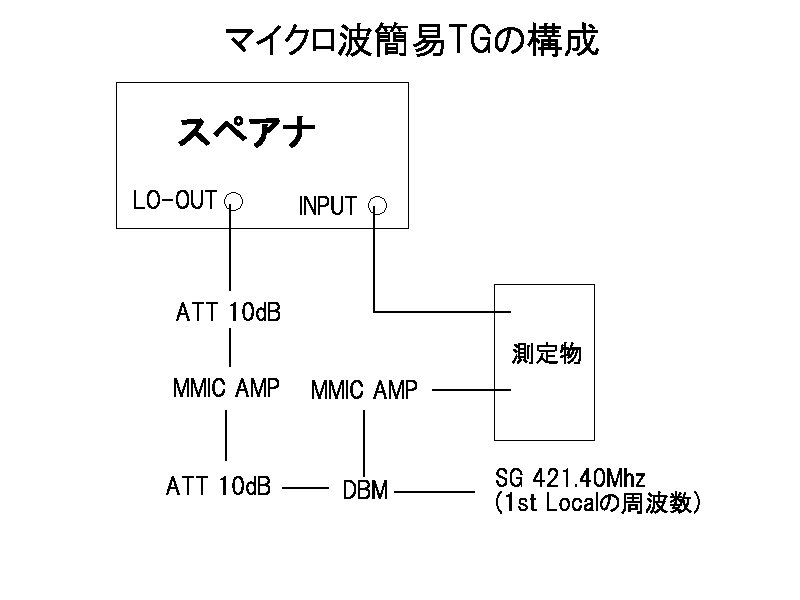

2月26日 電車の中で、「要するMIXERからのIF信号の逆流に対してにアイソレーションを取ればいいのだ」とひらめいた。「じゃあ、MMICのアンプを入れたらいいじゃん」という事で、LOを10dB

ATTで落としてからアンプ に入れて、二逓倍器に入れ、その上でMIXERに入れたら良いのではないか、やってみた。

に入れて、二逓倍器に入れ、その上でMIXERに入れたら良いのではないか、やってみた。

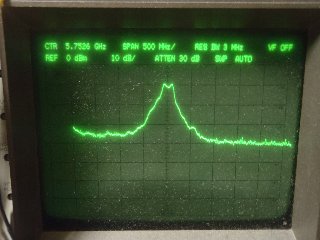

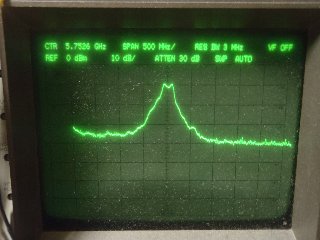

やってみたらピンポーン。信号が見えたのだが、どうもダイナミックレンジが狭い。というか、信号が弱すぎるのだ。なにせ、このDBMは0dBmまでしか入れてはいけないらしいので、どうも強い信号は取り出せない。そこで出力をジャンクの広帯域アンプで増幅してみた。これで一応は信号が見えるようになった。試しに、5GhzのBPFが転がっていたので、特性を見てみると、30-35dB程度のレンジで見えているようだ。これはよさそうだ。

2月27日

PART1

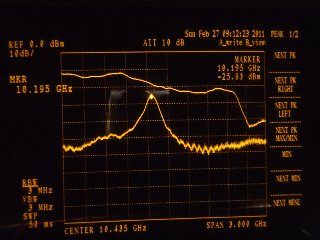

日曜日の朝、怪我のリハビリから一日が始まる。そして、今日は何をしようかな、と思ったのだが、「昨日のTGもどきをR3271で使ったらどうなるのだろうか」と思い立って、試してみる事にした。IFが421.40Mhzなので、MIXERには421.40M,hzを入れるのが違う点だ。そこで、試してみると・・・

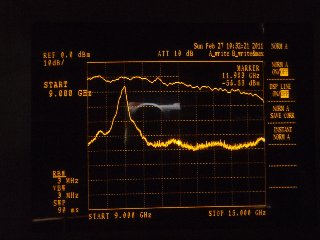

この場合、二逓倍器の特性の関係で11.2Ghzまでが上限となるが、8G-11G付近についてはBPFの特性を見る事ができた。これでもそこそこBPFの調整には使えそうだ。確かA/Bのメモリーをうまく使うとB-A等で入力と出力の比較を見る事ができた様に思うのだが、しばらく使っていなかったので、忘れてしまった。hi 写真は5G/10G

DUP-BPFの10G側を見たもの。このあと調整したら、10240Mでの損失は3dB程度。一応、基準となった信号と比べると40dB弱のダイナミックレンジがとれるみたい。

この場合、二逓倍器の特性の関係で11.2Ghzまでが上限となるが、8G-11G付近についてはBPFの特性を見る事ができた。これでもそこそこBPFの調整には使えそうだ。確かA/Bのメモリーをうまく使うとB-A等で入力と出力の比較を見る事ができた様に思うのだが、しばらく使っていなかったので、忘れてしまった。hi 写真は5G/10G

DUP-BPFの10G側を見たもの。このあと調整したら、10240Mでの損失は3dB程度。一応、基準となった信号と比べると40dB弱のダイナミックレンジがとれるみたい。

PART2

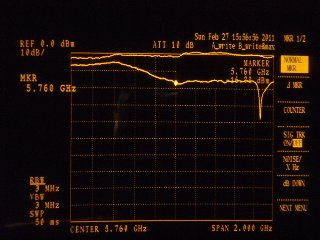

ふと思いついて、二逓倍器の替わりにATT

10dBを入れたものをDBMにつないで同様にしてみた。すると5Gでも使える模様だ。この場合MIXERの上側・下側の両方をあわせたアンプ出力は約10mW出ている。また、10Gでそのままで使った場合には、-10dBm程度の出力が出ている。スペアナの頭に10dBのATTを安全のために使っているので、これがなければ50dB近くのダイナミックレンジがとれそうだ。

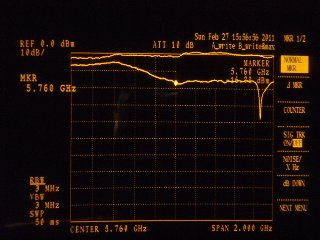

写真はDUP-BPFを5760M側で見たもの。結構、これで使えそうかなぁ。

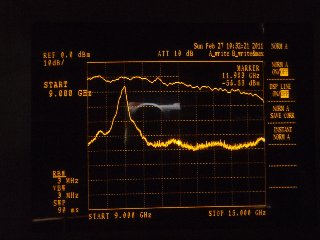

PART3

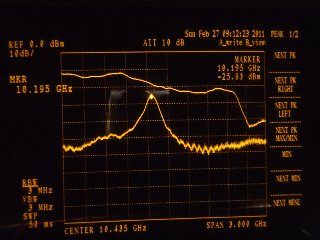

二逓倍器を省略してATTで0dBmら落したものを10G以上で見てみた。すると、これはなかなかの特性。この方が良いかも知れない。そこで、スペアナの頭のATT

10dBを外して、BPFの特性を同様に見てみた。これなら ば、11GのBPFの調整にも使える。ふーむ、スペアナのLO-OUTはいろいろ使い道があるものだ。

ば、11GのBPFの調整にも使える。ふーむ、スペアナのLO-OUTはいろいろ使い道があるものだ。

写真は9G-15Gのスパンで見た10240MのBPFです。上の方はダメだけど、12Gあたりまでは40dB程度のレンジがとれる様だ。

今回の実験のポイントは、LO-OUTからの出力をそのままMIXERにつないだりすると、IF周波数の321.40Mhや421.40Mhzが本体に漏れてしまうのを、MMICを使ったアンプとATTで分離した事。もちろん、ハイパスBPFで良い物があれば、それでも良いのかも知れないが…。スペアナの周波数構成によって違うが、HP8569BではLOの二倍で3.9-8.5Ghz 四倍で8.5G-18Gをハーモニクスにて見ているので、二逓倍器で5G付近、それにさらに倍して10G付近を見る事が可能だ。(二逓倍のままでも一応、10G付近も見えるが、ダイナミックレンジが20dBも取れなかった。)

R3271の場合、5GではLOの基本波、10Gでは二倍で信号を見る事が可能。ただし、基本波のままでもハーモニクスで結構な値が見える事もわかった。BPFの調整には、この程度でかなり使えそうだ。反射を見るのにも方向性結合器を使えば良いのかなぁ??

本日のシメとして・・・

さて、本日の実験の結果をふまえて、ユニットをアルミ板に取り付けた。まだ、ケースには入れていないが…。

421.40Mhzの発振部はSGを使っているが、本当は単独で欲しい所。100Mのオシレターをたくさんいただいた物があるはずなので、あれを四倍してから10.7Mの水晶を二倍したものと混ぜて取り出すかなぁ。

それで、5Gのアンテナのリターンロスを見られるハズだなぁ、と言う事でサーキュレーターをつないで特性を測ってみた。サーキュレーターよりも方向性結合器で結合度の高いものがあればその方が良いかも知れない。でも、5Gのホーンを以前調整しかけた物があったので、いじってみたら-10dB程度だった反射が-20dB近くに落ちた。最後はプロープに半田を盛ったりネジの先に半田をつけたりした。

それで、5Gのアンテナのリターンロスを見られるハズだなぁ、と言う事でサーキュレーターをつないで特性を測ってみた。サーキュレーターよりも方向性結合器で結合度の高いものがあればその方が良いかも知れない。でも、5Gのホーンを以前調整しかけた物があったので、いじってみたら-10dB程度だった反射が-20dB近くに落ちた。最後はプロープに半田を盛ったりネジの先に半田をつけたりした。

写真は、5760M

SPAN 4Gでの調整画面です。ピンポイントでの測定や調整はしてきたが、帯域で見られると言う事はやっぱりなかなか便利だ。

実は「ネットアナ欲しいなぁ」と思っていたのだが、ベクトルの意味を理解していない私だとスカラーでも十分かなぁと思い、でも、これだったらスカラーのネットアナもどきとしても、アンプの調整以外では十分な気がしてきた。hi スペアナをお持ちの方は、とても便利なので、やって見る事を勧めしたい。しかし、さすがに24Gでは広帯域アンプも使えないので、この手は使えそうもないなぁ。

に入れて、二逓倍器に入れ、その上でMIXERに入れたら良いのではないか、やってみた。

に入れて、二逓倍器に入れ、その上でMIXERに入れたら良いのではないか、やってみた。 この場合、二逓倍器の特性の関係で11.2Ghzまでが上限となるが、8G-11G付近についてはBPFの特性を見る事ができた。これでもそこそこBPFの調整には使えそうだ。確かA/Bのメモリーをうまく使うとB-A等で入力と出力の比較を見る事ができた様に思うのだが、しばらく使っていなかったので、忘れてしまった。hi 写真は5G/10G

DUP-BPFの10G側を見たもの。このあと調整したら、10240Mでの損失は3dB程度。一応、基準となった信号と比べると40dB弱のダイナミックレンジがとれるみたい。

この場合、二逓倍器の特性の関係で11.2Ghzまでが上限となるが、8G-11G付近についてはBPFの特性を見る事ができた。これでもそこそこBPFの調整には使えそうだ。確かA/Bのメモリーをうまく使うとB-A等で入力と出力の比較を見る事ができた様に思うのだが、しばらく使っていなかったので、忘れてしまった。hi 写真は5G/10G

DUP-BPFの10G側を見たもの。このあと調整したら、10240Mでの損失は3dB程度。一応、基準となった信号と比べると40dB弱のダイナミックレンジがとれるみたい。 ば、11GのBPFの調整にも使える。ふーむ、スペアナのLO-OUTはいろいろ使い道があるものだ。

ば、11GのBPFの調整にも使える。ふーむ、スペアナのLO-OUTはいろいろ使い道があるものだ。 それで、5Gのアンテナのリターンロスを見られるハズだなぁ、と言う事でサーキュレーターをつないで特性を測ってみた。サーキュレーターよりも方向性結合器で結合度の高いものがあればその方が良いかも知れない。でも、5Gのホーンを以前調整しかけた物があったので、いじってみたら-10dB程度だった反射が-20dB近くに落ちた。最後はプロープに半田を盛ったりネジの先に半田をつけたりした。

それで、5Gのアンテナのリターンロスを見られるハズだなぁ、と言う事でサーキュレーターをつないで特性を測ってみた。サーキュレーターよりも方向性結合器で結合度の高いものがあればその方が良いかも知れない。でも、5Gのホーンを以前調整しかけた物があったので、いじってみたら-10dB程度だった反射が-20dB近くに落ちた。最後はプロープに半田を盛ったりネジの先に半田をつけたりした。