秋月の0.5mmガラエポ基板はどこまで使えるか??

サンハヤトの1.6mm以外にも、秋月に行けば300円程度で0.5mm厚のガラエポ・両面基板が売られている。これをマイクロ波で使えれば、ずっと工

作材料は楽になるだろう。そこで、「どの程度の太さでラインを引いたら50オームになるのか」「波長短縮率がどの程度か」「損失はどうか」などを調べてみ

たいと思っていた。

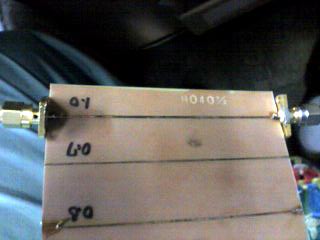

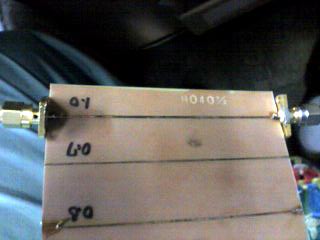

8月31日 秋月のカ゜ラエポ0.5mm基板を適当に切って、三種のラインをシールで作ってみた。計算上では、誘電率4.8の場合の50エームラインは

0.85mm巾となるのだが、本当かな?? というわけだ。0.85mmはないので、0.7mm 0.8mm

1.0mmの三本をサンハヤトのレタリングで貼り付けた。そして、これをエッチングした。今度の講習会で、これを測定してみよう・・・というわけだ。

作業は晩飯後、テレビで最近、顔のつやがよくなった柳沢さんの顔を見ながらエッチングを始め(失礼!!)、番組の半分もあればおわると思ったのだが、ど

うしてかこれがさっぱり進まない。湯煎しているのに一時間半もかかり、結局、花火師の技を見終わった頃に完成した。どうもエッチング液が寿命のよう

だ。・・・と思って、見てみたら200ccだと100×150mmで三枚程度がもともとの許容量と箱に書いてあった。確かこれを買ったのは二年くらい前だ

から、ずいぶん使ったよなぁ、今年も5G-TRV と10G基板

とLO二枚と、結構使っているものなぁ、と妙に納得した。hi

テキトーなBPFパターンもコピーで基板の版まで作ってあるのだが、これではエッチングできないのでしまった。うーん、日曜日までに買いによれないのでは

ないかなぁ・・・。

9月2日 夕方、JA1YAKのOB会があったのだが、その前に時間がとれてサトーさんでエッチング液を買ってからOB会に参加した。帰ってから深夜だが

当然のごとくエッチング。いくつかテキトーに作ったBPFらしきものを作った。これを実測してみて、波長短縮率を測定しよう、というねらいだ。明日が

SHF技術アドバイス講習会だから、なんとしても・・・とやっていたらすっかり遅くなってしまった。

9月3日 さて、ここまでの測定・・・。

①50Ωラインとしてどの程度使えるか???

まず、三本のストリップラインにコネクタをつけて測定する。

測定はちょうどこんな感じで行った。実はコ

ネクタがちっょと怪しかったかもしれないのだが・・・。

測定はちょうどこんな感じで行った。実はコ

ネクタがちっょと怪しかったかもしれないのだが・・・。

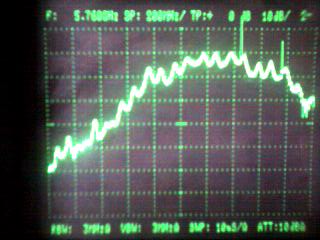

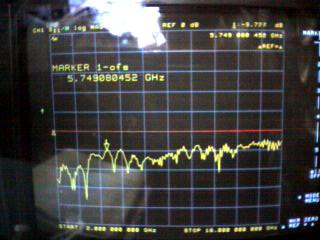

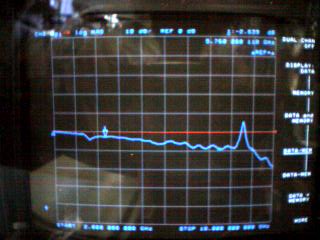

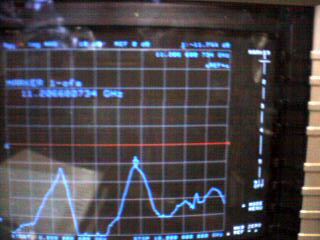

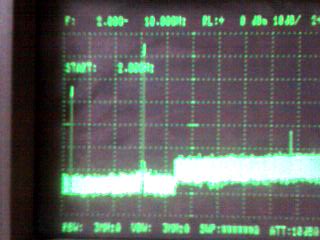

まずは、0.7mmのラインを測ってみたのが右側である。ネットアナで2G-18Gを見ているのだが、なんだか共振点が変な場所にある。

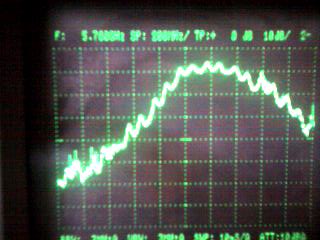

これと比べて0.8mmは左下だ。

0.7mmラインの損失 0.8mmラインの損失 1.0mmラインの損失

0.7mmラインの反射 0.8mmラインの反射 1.0mmラインの反射

画面が小さいのでわかりにくいだろうか。5G/10Gの双方のロスと反射を見ると、0.8mmが最もよいようだった。ちなみにこの基板は8cmあるの

で、ロスを測るとコネクタ込みで 5760M 2.4dB程度 10240M 4.8dB程度 だった。つまり5Gで0.3dB/cm

10Gで0.6dB/cmというロスだ。計算値の0..85mmで問題ないということだろう。

基板の裏側のグランドを金属で補強するとよい、というレポートがあったので、金物をつけてみたが、変化は感じなかった。ちょっとロスが大きいが、コネク

タの問題もあるのだろうか???用途によっては10Gまで使えるが、5Gあたりが無難という事かな。

②波長短縮率は???

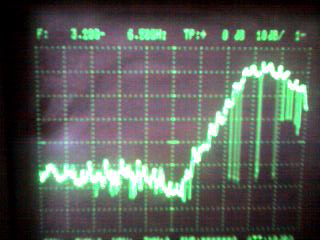

次は、PPO基板用のBPFパターンをエッチングしてきたものを取り出した。これで共振周波数を調べて、波長短縮率を出すのだ。まずは、U字型のBPF

だ。これはインターデジタル型になるらしい。PPO基板パターンから取り出した。

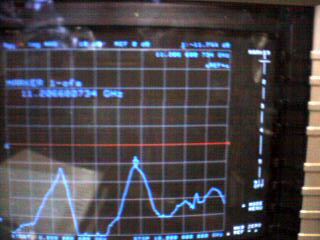

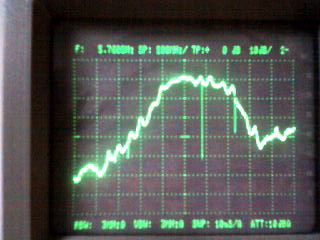

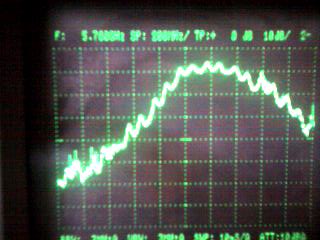

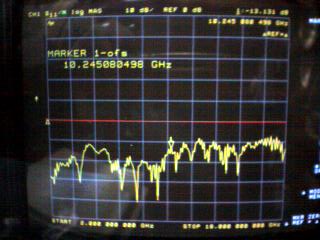

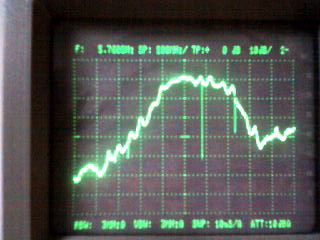

これが、U字型BPFの特性だ。10Gあたりにも通過帯域があるが、これは倍でも共振するから無理も無い。5..7Gよりも

少し高めに帯域が出ているようだ。何よりも問題は、これが通過ロスが10dB以上もあることだ。これをなんとかしないと使えないよなぁ・・・。

これが、U字型BPFの特性だ。10Gあたりにも通過帯域があるが、これは倍でも共振するから無理も無い。5..7Gよりも

少し高めに帯域が出ているようだ。何よりも問題は、これが通過ロスが10dB以上もあることだ。これをなんとかしないと使えないよなぁ・・・。

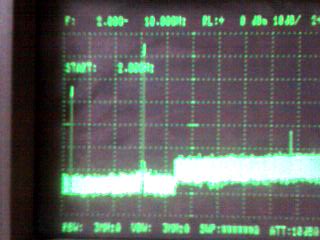

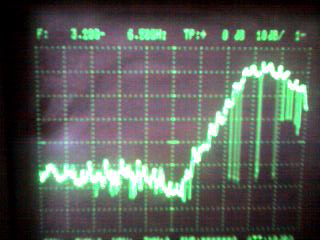

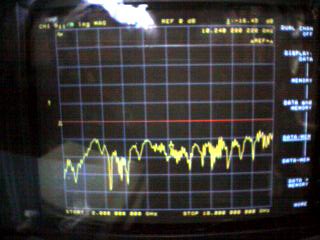

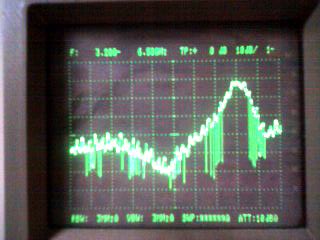

次はエッジ・カップル型の10G用パターンから取り出したものをいじってみた。

特性は割りと切れるのだが、やはり損失が

15dB近くもある、このままでは使えない。

特性は割りと切れるのだが、やはり損失が

15dB近くもある、このままでは使えない。

ただ、この同調点を調べたみたら、8.3Ghzあたりだった。この事から短縮率を逆算すると短縮率0..54程度で計算すればよそさうだということがわ

かってきた。

さて、これでBPFを作れるかどうか、いろいろ家でも作って試作してみよう。

9月5日 さて、まずは、ラインを0.8mmとして、U字型フィルターのパターンを作ってみた。何を使うか考えたが、とりあえず、PCBEとていうフリー

のプリント基板エディタを使った。まだ使いこなせないのだが、ラインの巾が自在に変えられる。ただ、曲線にするの無理な気がするのだが???・・・。ロス

を減らすには・・・と考えて、同調部の間隔をできるだけ詰めてみた。0.2mm程度。

エッジカップルも作ってみが、こちらもラインは8mm、カップリング部は0.4mmの間隔にできるだけ詰めた。・・・とやってみたのだが、トナーで基板

して、エッチングして、さて、楽しみだ と特性を見てギャフン。全く駄目!!。ロスも大きく、さらにザルのような特性。でも、最後にどうもコネクタが一つ

おかしいらしいことに気がついたのだが、そこで今日はは沈没となった。

寝しなにHJ誌の前のものを見ていたら、高見沢さんが設計された5/10のTRV基板の設計例の中で、フィルターの計算例が出ていた。これを見たら、もっ

と間隔がないとさすがに駄目なようだ。

9月5日 そこで、朝の通勤電車内でPCBEを動かして、50Ω 0.85mm として、U字フィルター部 0.6mmラインで作成 間隔1.0mmとい

うものを作ってみた。でも、夜にはフラフラと落札してしまったSSGが到着したもので、これを設置するので夜中になってしまい、エッチングできなかった。

明日、やってみよう。でも、なんだか眠くて死にそうだなぁ・・。

9月6日 帰宅したら子どもが晩飯を作っていたので、これ幸い とシャックに。さっそく、晩飯前に一昨日作成したパターンのエッチングをした。トナーで基

板も、毎日やっていると、慣れてきくる。hi 特性を見はじめた所で晩飯になり休戦。晩飯後に再び再開してテスト。

秋月の0.5mmガラエポ 今回はU字やフィルター部の細い線を0.6mmにした。50Ωラインが0.85mmなので、少しだけ細い感じになる。間隔は

1mm程度にしてみた。

すると・・・

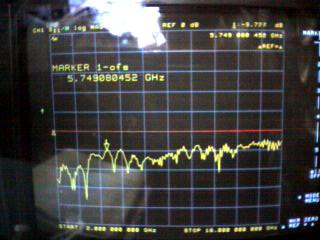

1)U字型の三素子型 ほぼ5.8Ghzあたりに共振。挿入損失15dB程度。スカート特性は30dB程減衰。

2)エッジカップル型三素子 最初、5.3Ghz程度に共振。考えたら少し長い・・。削ったら5.8Gに共振。でも、特性はとてもゆるやかだが、損失は大

きい。トホホ。

3)単なる二素子の結合 どれをやってみても、ザル。ただし、距離が離れたら、減衰が大きい。

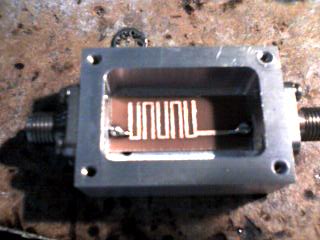

最後に、実験した基板を切って、手元にあった箱に入れて測定してNた。これだとやはり、特性の改善が見られる。特にU字型は、損失が10dBと少しで、

5G-UBPF-BOXのように、3.2G-6.5Gの特性で 結構 切れているようだ。これでロスが減ったらいいんだけどなぁ。まあ、アンプ一段加えれ

ば、これでもいいんだけど・・・。

9月8日 昨日が深夜帰宅で辛かったので、今日は早く寝よう・・・と思いつつ、晩飯を作って食べた後に基板の作成作業にかかった。

今日は、1)5G U字型BPF で5素子 間隔0.5mmにしたもの 2)HJ

No.96で故JA1EPKが発表した2Gから4Gの逓倍基板を0.5mmガラエポ基板に計算しなおしたもの。

3)なんとなく、5G風にアンプしそうなもの。

の三つをくっつけて一枚で作成した。なにせ、あまり基板が小さいと、転写するために使うラミネート機の中で止まってしまう。hi

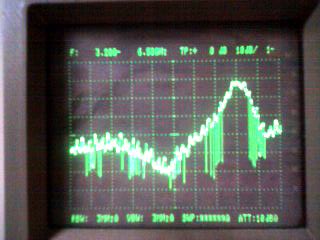

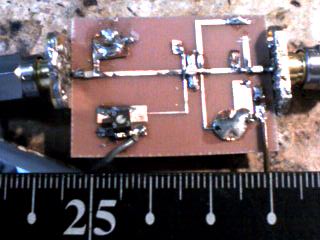

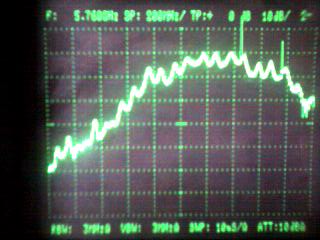

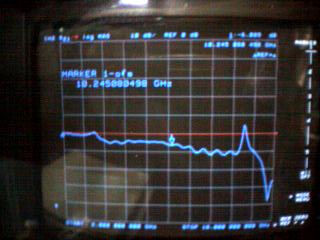

で、さっそく、NC9の時間の少し前から

エッチングして、終了後、切り離して、箱に入れてBPFをまず測定した。こちらは、5素子だけあってそこそこ切れるのだが、やはりロスは大きい。どこか一

箇所を0.25mmにして、0.5mmと組み合わせたら、どうかなぁ などと考えた。5760Mを中心に、200M/DEVとして、スイーパーの出力と

フィルターをへた出力をA-Bで比較したもの。これくらい切れていればいいのだが、損失は大きい。

で、さっそく、NC9の時間の少し前から

エッチングして、終了後、切り離して、箱に入れてBPFをまず測定した。こちらは、5素子だけあってそこそこ切れるのだが、やはりロスは大きい。どこか一

箇所を0.25mmにして、0.5mmと組み合わせたら、どうかなぁ などと考えた。5760Mを中心に、200M/DEVとして、スイーパーの出力と

フィルターをへた出力をA-Bで比較したもの。これくらい切れていればいいのだが、損失は大きい。

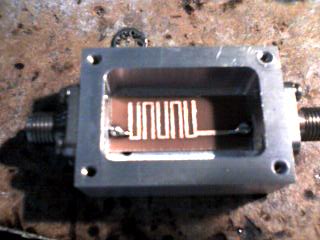

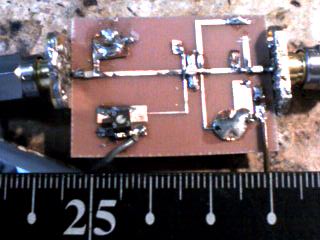

続いて、二逓倍基板を製作した。この基板は、

HJ

96に出ている計算の結果を0.5mmガラエポで計算しなおして、PCBEで作ってみた。元ネタは二逓倍しつつゲイン10dBもあるので、「憧れ」の基板

だ。大日方OMの遺品整理が巣鴨で出ていた時に、実験された基板を入手して、動かしてみたが、書かれている通りの性能で、すごいなぁ と思ってた。ただ基

板にPPO0.8mmを使っているので、入手できない、という問題があった。これを0.5mmガラエポにすると、基板のラインの長さほほ0.9倍となるは

ずだ。さて、今回はカンタンにスルーホールに銀メッキ線を通したものを使ったり、イージーゴーイングで作ってしまった。いつもの事だが。hi

続いて、二逓倍基板を製作した。この基板は、

HJ

96に出ている計算の結果を0.5mmガラエポで計算しなおして、PCBEで作ってみた。元ネタは二逓倍しつつゲイン10dBもあるので、「憧れ」の基板

だ。大日方OMの遺品整理が巣鴨で出ていた時に、実験された基板を入手して、動かしてみたが、書かれている通りの性能で、すごいなぁ と思ってた。ただ基

板にPPO0.8mmを使っているので、入手できない、という問題があった。これを0.5mmガラエポにすると、基板のラインの長さほほ0.9倍となるは

ずだ。さて、今回はカンタンにスルーホールに銀メッキ線を通したものを使ったり、イージーゴーイングで作ってしまった。いつもの事だが。hi

最初、さっぱり出力が出ないのであせったのだ

が、なんとドレイン電圧を供給するラインのパスコンの位置を違う寸法で長くしてしまった。これは途中に大きなスタブをつけてOKとなった。また、入力部の

スタブは少し大きいのか、短めのものを横に加えた。またトラップは少し短くなってしまったようで、少しスタブを加えた。

最初、さっぱり出力が出ないのであせったのだ

が、なんとドレイン電圧を供給するラインのパスコンの位置を違う寸法で長くしてしまった。これは途中に大きなスタブをつけてOKとなった。また、入力部の

スタブは少し大きいのか、短めのものを横に加えた。またトラップは少し短くなってしまったようで、少しスタブを加えた。

・・・・とやっていって、到達点は二逓倍してのゲイン 6dBどまり。もっとスルーホールを大きくすればよかったかなぁ などと後悔したが、それでも逓倍

してゲインが出るのですから、この元の設計はすごい。2240Mを入れて、2G-10Gを見たら、そこそこだ。試しに町田PLL局発2240Mをつないだ

ら、20mWも4480Mが出てきた。これだけあれば、十分だ。

9月11日 土曜日は、夜、大山山頂でアンテナの実験にでかけ、日曜日はPTAのスポーツ大会。そして午後、横になったら寝てしまい、BPFの実験ができ

なかった。そこで、昨日の夜、いくつかBPFのパターンを作ったものをエッチングしてみた。ただ、どうも昨晩はプリンターに紙がしおれてはいるのか、一

部、パターンがくっついてギャップにならない場合があり、4つ作ったパターンのうちで2つだけのテストに終わった。

今回は、箱に端子をつけて、基板を取り付け上から竹串でおさえて下を密着させた状態で測定した。

1)U字型BPFで相互の結合を0.1mmとしたもの。さすがにギャップが浅いので、帯域が広くなる。ただ、ロスは思ったよりも減らず、6-8dB程度に

なってしまった。帯域は広いものの、下側では1G離れて-50dB以上は落ちますから、使えないことはない。

2)同じくU字BPFで結合間隔を0.2mmとしたもの見比べてみると、やや帯域が狭くなるが、それでも600Mくらいはありそうだ。(6.5Gから上は

スイーパーの切れ目で見えない。)ロスはちょっとだけ増える感じだ。

0.1mm間隔 0.1mm間隔 0.2mm間隔 0.2mm間隔

200M/DEV

3.2G-6.5G

200M/DIV

3.2G-6.5G

・・・・うーん、思ったよりもロスは減らないなぁ、アンプでかせぐしかないかなぁ、でなかったら、金物で作った方が切れるし、ロスも少なくできるか

な・・・・ というのが現在の結論のようだ。

まとめ・・・

えげつなく、秋月の300円 ガラエポ基板を5Gで使おうと、いろいろテストしてきた。まあ、毎日、エッチングばかりやったものだ。そろそろ、実験のまと

めをしておこう。

1)50Ωラインは誘電率4.8で計算した0.85mmで大丈夫。ストリップラインの裏側の銅箔部をそのまま中空にした状態で、5Gでは、

0.3dB/cm程度 10Gでは0.6dB程度のロスがある模様。ただし、金属に密着させるとよくなるとの話もあるので、これは実験の必要がある。

このまま使う場合、ラインとしては、5Gでは十分に使える。また、10Gでも局発などならば使えないことも無い。

2)しかし、BPFとなると、同調特性には問題はないのだが、全体的にロスが増えるようだ。U字型BPFで使った場合、ギャップを0.1mmと目一杯狭く

しても、6dB以上のロスがあった。ただ、通特特性だけでは、そう大きな問題は感じられない。MMICを使ったアンプなどで、ゲインに余裕がある場合は、

このU字型BPFでも0.5mmとれば、200M程度の帯域が楽にとれる。この場合、U字型のラインは0.6mm巾で実験した。

3)2Gから4Gの逓倍部には、PPOで計算した寸法をほぼ0.9倍にしてやると、トリミング程度で0.5mm基板を使うことが出来た。ただし、基板のロ

スなのか、あるいはスルーホールの問題でゲインは目標値10dBを下回る6dB程度になってしまった。

以上を総合すると、0.5mmガラエポ基板はストリップラインは、局発や5Gのアンプまでには使えるが、無難にはBPFは金物を別付けにした方がロスが少

ない。もしも完全無調整をめざしてMMICで作るのであれば、一段アンプを多く設計するべきだ となりそうだ。

測定はちょうどこんな感じで行った。実はコ

ネクタがちっょと怪しかったかもしれないのだが・・・。

測定はちょうどこんな感じで行った。実はコ

ネクタがちっょと怪しかったかもしれないのだが・・・。

これが、U字型BPFの特性だ。10Gあたりにも通過帯域があるが、これは倍でも共振するから無理も無い。5..7Gよりも

少し高めに帯域が出ているようだ。何よりも問題は、これが通過ロスが10dB以上もあることだ。これをなんとかしないと使えないよなぁ・・・。

これが、U字型BPFの特性だ。10Gあたりにも通過帯域があるが、これは倍でも共振するから無理も無い。5..7Gよりも

少し高めに帯域が出ているようだ。何よりも問題は、これが通過ロスが10dB以上もあることだ。これをなんとかしないと使えないよなぁ・・・。

特性は割りと切れるのだが、やはり損失が

15dB近くもある、このままでは使えない。

特性は割りと切れるのだが、やはり損失が

15dB近くもある、このままでは使えない。

で、さっそく、NC9の時間の少し前から

エッチングして、終了後、切り離して、箱に入れてBPFをまず測定した。こちらは、5素子だけあってそこそこ切れるのだが、やはりロスは大きい。どこか一

箇所を0.25mmにして、0.5mmと組み合わせたら、どうかなぁ などと考えた。5760Mを中心に、200M/DEVとして、スイーパーの出力と

フィルターをへた出力をA-Bで比較したもの。これくらい切れていればいいのだが、損失は大きい。

で、さっそく、NC9の時間の少し前から

エッチングして、終了後、切り離して、箱に入れてBPFをまず測定した。こちらは、5素子だけあってそこそこ切れるのだが、やはりロスは大きい。どこか一

箇所を0.25mmにして、0.5mmと組み合わせたら、どうかなぁ などと考えた。5760Mを中心に、200M/DEVとして、スイーパーの出力と

フィルターをへた出力をA-Bで比較したもの。これくらい切れていればいいのだが、損失は大きい。 続いて、二逓倍基板を製作した。この基板は、

HJ

96に出ている計算の結果を0.5mmガラエポで計算しなおして、PCBEで作ってみた。元ネタは二逓倍しつつゲイン10dBもあるので、「憧れ」の基板

だ。大日方OMの遺品整理が巣鴨で出ていた時に、実験された基板を入手して、動かしてみたが、書かれている通りの性能で、すごいなぁ と思ってた。ただ基

板にPPO0.8mmを使っているので、入手できない、という問題があった。これを0.5mmガラエポにすると、基板のラインの長さほほ0.9倍となるは

ずだ。さて、今回はカンタンにスルーホールに銀メッキ線を通したものを使ったり、イージーゴーイングで作ってしまった。いつもの事だが。hi

続いて、二逓倍基板を製作した。この基板は、

HJ

96に出ている計算の結果を0.5mmガラエポで計算しなおして、PCBEで作ってみた。元ネタは二逓倍しつつゲイン10dBもあるので、「憧れ」の基板

だ。大日方OMの遺品整理が巣鴨で出ていた時に、実験された基板を入手して、動かしてみたが、書かれている通りの性能で、すごいなぁ と思ってた。ただ基

板にPPO0.8mmを使っているので、入手できない、という問題があった。これを0.5mmガラエポにすると、基板のラインの長さほほ0.9倍となるは

ずだ。さて、今回はカンタンにスルーホールに銀メッキ線を通したものを使ったり、イージーゴーイングで作ってしまった。いつもの事だが。hi

最初、さっぱり出力が出ないのであせったのだ

が、なんとドレイン電圧を供給するラインのパスコンの位置を違う寸法で長くしてしまった。これは途中に大きなスタブをつけてOKとなった。また、入力部の

スタブは少し大きいのか、短めのものを横に加えた。またトラップは少し短くなってしまったようで、少しスタブを加えた。

最初、さっぱり出力が出ないのであせったのだ

が、なんとドレイン電圧を供給するラインのパスコンの位置を違う寸法で長くしてしまった。これは途中に大きなスタブをつけてOKとなった。また、入力部の

スタブは少し大きいのか、短めのものを横に加えた。またトラップは少し短くなってしまったようで、少しスタブを加えた。