雪崩ビーコン練習用

発信器の製作

発端

去年、ずっと所属してきた伝統ある山岳会が、自然消滅となった。この数年は、ほとんど単独状態だったが、会がなくなってしまうと、やはりどこかに所属す

るべきだと考え、前々から資料を見て、地元・町田の「町田グラウス山の会」に入会した。

で、「冬は槍に行こう」という事になったのだが、槍への停滞したテントの

中で、雪崩ビーコンなるものの実物を始めて見せられた。「くまさん、雪崩ビーコンは絶対に必要ですよ」とも言われ、「ふーん、山道具もずいぶん変わったも

のだ」と実感した。確か、神奈川労山の初級リーダー学校に行った頃には、「雪崩講習会」は始まっていたが、まだ雪崩ビーコンは出始めだった。日本ではあま

り出

ておらず、確か規格が複数あったようにも思う。まあ、本当に埋まったら探す以前に窒息死する可能性が高いし、ビーコンで探知しても雪崩は動きが止まったら

コンク

リみたいに硬くなるので、とてもではないがなかなか掘り出せない。でも、やっぱり持っていないといけないといわれると、安全のための装備はケチるな、とい

う教えが頭をノックする。

・・・そして、年明けに15年ぶりにバリエーションに行く前についにビーコンを買ってしまった。トラッカーDTS デ

ジタル表示で方向も距離も表示される

奴だ。

でも、届いてから気がついた。

「なんだ、こりゃあ、一台では練習もできないじゃん!!!」

探せば見つかるものだ

そこでネットで検索した。「誰か作った人はいないだろうか」と。「だいたいこれはどうやって距離をはかるのだろうか」という事も疑問だった。

すると広い日本、やっぱり同じ事を考える人はいるものだ。k1ro氏が、充実した山行の傍らビーコンの練習用発信器を製作したとのレポートをサイトに掲

載しているのが見つかった。でも、回路図はついてない。・・・うーん、デジタル回路はさっぱりだからわからんなぁ。・・・という事で、失礼を承知で直接に

メールを出した。すると、大変親切にもお返事をいただき、回路図と実体図を送っていただくことができた。やっぱり、というかK1to氏もハムだった。

また、雪崩ビーコンとしては、北陸・富山県警山岳救助隊から貸し出されてきた「やまたん」もある。これらとの比較、さらには今後のビーコンの可能性につ

いての研究が富山総合通信局のサイトに掲載されていることもわかった。これだと、430M付近を使ってGPS信号で現在位置を間欠的に送信するビーコンが

実験されて、今後の方向性として提言されている。なかなかこれは面白いので、GPSはともかく、送信ビーコンとして、FOXハンティング風にしあげて、

430Mで作ってみたいと思う。

第一号機の製

作

この回路は、CMOS-ICの4011と

Trに 2SC1815/2SA1042を使ったもので、455Khzのセラロックに直列にトリマーコンデンサ

を入れて周波数を高くして、457Khzを発振させ、同じく4011でパルス状のスイッチングをさせて、出力をゲートでオン・オフさせるというものだっ

た。まずは実体回路図そのままをまねて作った。アンテナには、バーアンテナを直列共振回路で同調をとってつないでいた。電流給電しようという事らしい。う

ちで使ったバーアンテナでは、同調容量がやたらと大きくなった。

この回路は、CMOS-ICの4011と

Trに 2SC1815/2SA1042を使ったもので、455Khzのセラロックに直列にトリマーコンデンサ

を入れて周波数を高くして、457Khzを発振させ、同じく4011でパルス状のスイッチングをさせて、出力をゲートでオン・オフさせるというものだっ

た。まずは実体回路図そのままをまねて作った。アンテナには、バーアンテナを直列共振回路で同調をとってつないでいた。電流給電しようという事らしい。う

ちで使ったバーアンテナでは、同調容量がやたらと大きくなった。

これで室内でテストすると確かにトラッカーDTSで検出される。この段階で分かったことは、トラッカーDTSの「距離表示」は、単に電界強

度を距離に換

算しているだけであるという事だ。アンテナの同調や周波数の調整トリマーをいじると、距離表示がかわるのだ。当然ながら、信号が強くなれば距離は縮む。な

るほど、ビーコンの強さは規格化されていて、それを土台に計算して距離にしているのだ、という事がわかった。

という事は、信号をさえぎる何かがあれば、この距離は簡単に大きくなってしまう。その事を知った上で使う必要があるだろう。ビーコンの原理がわかると魔

法のようなデジタル表示も過信してはいかんという事が分かってくる。

74HC00で製作した第二号機

さて、一号機は、4011だったのだが、こ

れは少なくともサトーさんに表面実装型がないらしい。もっと小さくしたいので、とりあえず、DIPタイプの74HC00で

作ってみた。足の接続が異なっているので、配置はずいぶん変わった。K1ro氏の実験では、「なぜかHC00ではうまくいかなかった」とあったのだが、私

の場合は、そのままの定数で発振して動作した。多少は出力も強いようだ。

さて、一号機は、4011だったのだが、こ

れは少なくともサトーさんに表面実装型がないらしい。もっと小さくしたいので、とりあえず、DIPタイプの74HC00で

作ってみた。足の接続が異なっているので、配置はずいぶん変わった。K1ro氏の実験では、「なぜかHC00ではうまくいかなかった」とあったのだが、私

の場合は、そのままの定数で発振して動作した。多少は出力も強いようだ。

ところが、これを箱に入れようとして、問題にぶつかった。なんと、乾電池で動かすと、457kHZが発振しないのだ。・・・うーん、なんでだ。実験用電

源であれこれとやっていて、電圧が4.5vで出力が飽和するというか、増えなくなることも確認していた。だけど・・・????

いろいろやってみて、結局、セラロックからグラウンドの間のコンデンサを片側だけ100Pから150Pに増やしてやったら発振が安定するよ

うになった。どうも発振条件がシビアなようだ。さーて、これで小型化しよう・・・。

小型化第一バージョン(試作失敗)

もっと小さくしようという事で、電車内でPCBEを使い、パターンを書いてみた。74HC00だったらフラットパッケージがいくらでも入手できる。これ

で楽勝だな・・・とその時は思った。ところが、基板をおこして、74HC00Fを使ったものを組んだら、なんだか動作が変だ。まず、周波数が455kHZ

程度で低くなってしまい、ビーコン受信機で検地されない。これじゃあ駄目だ。グラウンドとの間のコンデンサを取り替えて、周波数を高くすると、今度は不安

定になって発振しない。さらに、ナゼカ、チップTRをドライブさせたらこの部分がアンプにならない・・・。

小型化第二

バージョン(試作失敗)

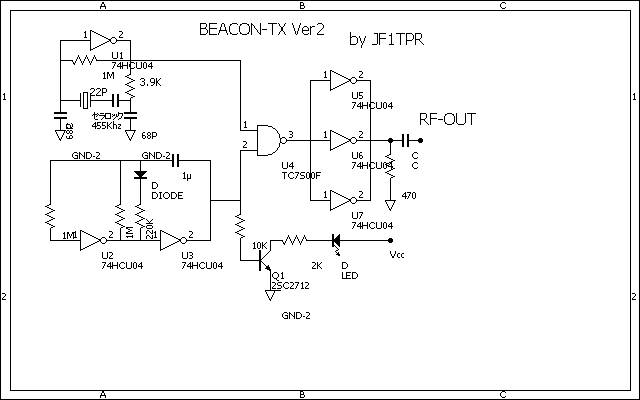

そこで、JA9TTT/1加藤さんの掲示板などで、識者に聞きまくり、その他もWEBをのぞきまくって、「74HC00では難しい」という事がわかっ

た。そこで、74HCU04を使う事に改定した。74HCU04はオーディオアンプにも使えて、HFのTXも組めるので、これを最後のアンプにも使うこと

にした。また、ゲートに使っていた74HC00Fの部分は、TC7S00FというシングルゲートのICを使うことにした。で、セカセカと電車内でPCBE

を使って作図。打ち出してエッチングへ・・。

ところが最初のVERが457Khzは動くのに、パルス発振が動かない???!!!

どうして???・・・何のことはないコテで加熱して、HCU04の一部が死んでいたらしい。でも、大きな普通の4011/74HCU04を使ってバラック

で組んでみて、この定数で動くことを確認するまでは???だった。

小型化第三

バージョン(量産化版)

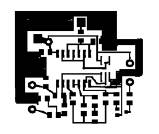

そこで基板を量産して、9枚製作した。で

も、一枚は一部欠けてしまい不良。残った八枚のうちのう五枚を組み立てた。ところが、当初は動いたのが二枚。残りはゴミ???・・・不良率が高すぎます

ね。どうもシングルゲートICのパターンが細くて、目視での確認が不十分だったのだろう。それにコテがどうも細いパターンに対して大きすぎて、加熱したり

イモになったりで、ICを壊す原因でもあるみたいだ。でも、なんとか手を入れて三枚までは動くようになった。これで、前の試作と合わせて目標の五台をとり

あえず調達した。

そこで基板を量産して、9枚製作した。で

も、一枚は一部欠けてしまい不良。残った八枚のうちのう五枚を組み立てた。ところが、当初は動いたのが二枚。残りはゴミ???・・・不良率が高すぎます

ね。どうもシングルゲートICのパターンが細くて、目視での確認が不十分だったのだろう。それにコテがどうも細いパターンに対して大きすぎて、加熱したり

イモになったりで、ICを壊す原因でもあるみたいだ。でも、なんとか手を入れて三枚までは動くようになった。これで、前の試作と合わせて目標の五台をとり

あえず調達した。

バー・アンテナの奇怪・・・

残された問題は・・・そう、アンテナとその輻射効率の問題だ。

K1ro氏もバーアンテナをアンテナに使って、直列同調にしてドライブしている。私の場合、ジャンクはこの奥底からとか、池田さんの隅っこからとか、サ

トーさんの残りの在庫からとか・・・ともかくバーアンテナをいろいろとかき集めた。ところが、これがまたクセモノ。いろいろ集めたら、全て一つ一つ大きく

同調容量が違うのだ。(当たり前だったかな)仕方なく、一つ一つをディップメーターと80P程度のコンデンサで計ってから、逆算して同調容量のアタリをつ

けた。

使った中では、非ダイソー系列百円均一で入手したAMラジオに使ってあった物がいい感じだった。でも、最近、職場近くのこの店は潰れてしまったし、百円

ラジオは姿を消してしまった。しまった、買っておけばよかった・・・。

とりあえず、完成 とした。

もう「雪祭り」が今週だよ、となったので、ともかく箱に入れてスイッチをつけて、ひとまず「完成」とした。「雪祭り」で、で宝探し遊びに使う予定です。

これで次は「アンテナ大研究」をしてみたいものだ。ちなみに、電池に単四を使ったので、基板は小さいのですが、箱はそう小さくならなかった。

さーて、これで次は移動の準備をして、EMEの準備もしなくちゃ・・・

あっ、

仕事もあったんだ。どうしよう・・・

この回路は、CMOS-ICの4011と

Trに 2SC1815/2SA1042を使ったもので、455Khzのセラロックに直列にトリマーコンデンサ

を入れて周波数を高くして、457Khzを発振させ、同じく4011でパルス状のスイッチングをさせて、出力をゲートでオン・オフさせるというものだっ

た。まずは実体回路図そのままをまねて作った。アンテナには、バーアンテナを直列共振回路で同調をとってつないでいた。電流給電しようという事らしい。う

ちで使ったバーアンテナでは、同調容量がやたらと大きくなった。

この回路は、CMOS-ICの4011と

Trに 2SC1815/2SA1042を使ったもので、455Khzのセラロックに直列にトリマーコンデンサ

を入れて周波数を高くして、457Khzを発振させ、同じく4011でパルス状のスイッチングをさせて、出力をゲートでオン・オフさせるというものだっ

た。まずは実体回路図そのままをまねて作った。アンテナには、バーアンテナを直列共振回路で同調をとってつないでいた。電流給電しようという事らしい。う

ちで使ったバーアンテナでは、同調容量がやたらと大きくなった。 さて、一号機は、4011だったのだが、こ

れは少なくともサトーさんに表面実装型がないらしい。もっと小さくしたいので、とりあえず、DIPタイプの74HC00で

作ってみた。足の接続が異なっているので、配置はずいぶん変わった。K1ro氏の実験では、「なぜかHC00ではうまくいかなかった」とあったのだが、私

の場合は、そのままの定数で発振して動作した。多少は出力も強いようだ。

さて、一号機は、4011だったのだが、こ

れは少なくともサトーさんに表面実装型がないらしい。もっと小さくしたいので、とりあえず、DIPタイプの74HC00で

作ってみた。足の接続が異なっているので、配置はずいぶん変わった。K1ro氏の実験では、「なぜかHC00ではうまくいかなかった」とあったのだが、私

の場合は、そのままの定数で発振して動作した。多少は出力も強いようだ。 そこで基板を量産して、9枚製作した。で

も、一枚は一部欠けてしまい不良。残った八枚のうちのう五枚を組み立てた。ところが、当初は動いたのが二枚。残りはゴミ???・・・不良率が高すぎます

ね。どうもシングルゲートICのパターンが細くて、目視での確認が不十分だったのだろう。それにコテがどうも細いパターンに対して大きすぎて、加熱したり

イモになったりで、ICを壊す原因でもあるみたいだ。でも、なんとか手を入れて三枚までは動くようになった。これで、前の試作と合わせて目標の五台をとり

あえず調達した。

そこで基板を量産して、9枚製作した。で

も、一枚は一部欠けてしまい不良。残った八枚のうちのう五枚を組み立てた。ところが、当初は動いたのが二枚。残りはゴミ???・・・不良率が高すぎます

ね。どうもシングルゲートICのパターンが細くて、目視での確認が不十分だったのだろう。それにコテがどうも細いパターンに対して大きすぎて、加熱したり

イモになったりで、ICを壊す原因でもあるみたいだ。でも、なんとか手を入れて三枚までは動くようになった。これで、前の試作と合わせて目標の五台をとり

あえず調達した。