コケ防止剤について

最近、とあるカフェのアクアリウム立ち上げに協力する機会がありました。

60cmサイズで低床はソイル、外部フィルターで水草+小型熱帯魚という、ごく普通の水槽です。立ち上げに當たってはハイポ以外の薬剤は絶対に入れない様

にお願いしました。想定した通り、立ち上げの初期はコケがどんどん生えて来ました。ソイルの養分が過多であることが原因かと思われるので、水換えをお願い

したのですが、管理者(アクアリウム初心者)の方から、「ショップに色々なコケ防止剤というのがあるのですが、入れてはダメなのでしょうか?」というご質

問を頂きました。やはり水換えは経験のない方には苦になる様です。アクアリウムをやっていると必ず悩まされるコケですが、ここでは私が何故コケ防止剤を使

用しないかを少し書いてみたいと思います。(ブログには少し易しく書きました)

農薬系

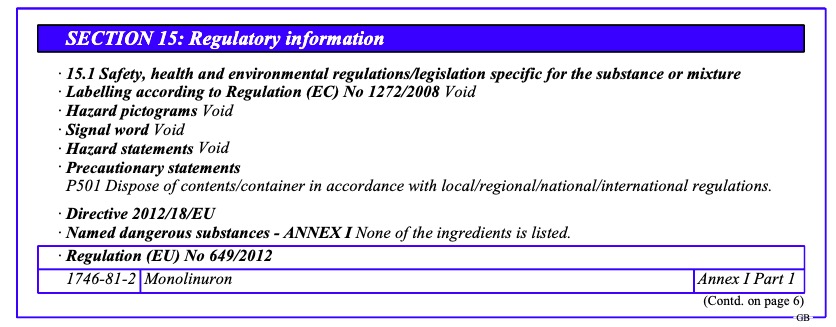

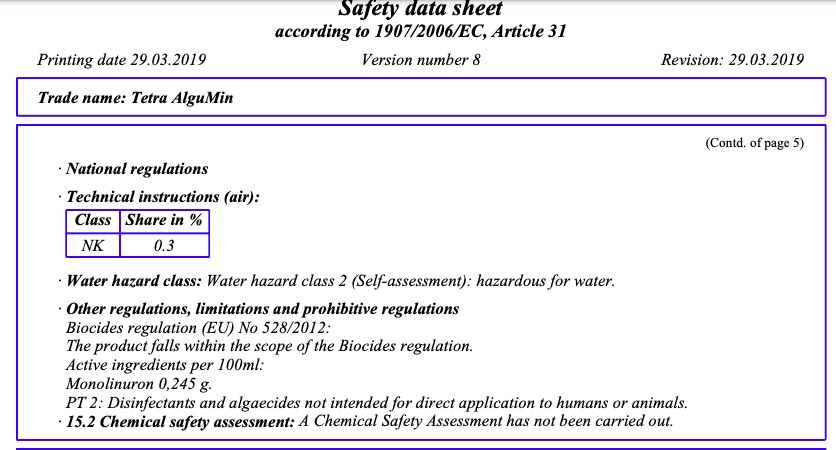

まず、コケ防止剤の有効成分ですが、調べたところモノリニュロン

(Monolinuron)という除草剤(農薬)が使用されているのではないかと思われます。日本の製品には成分が表示されていませんので、海外製品の

TetraやDupraの製品でSDS(製品安全シート)を確認しました。

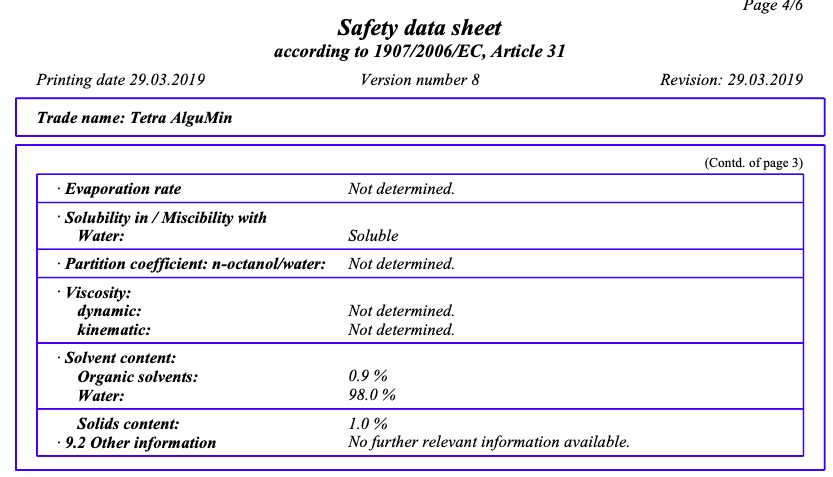

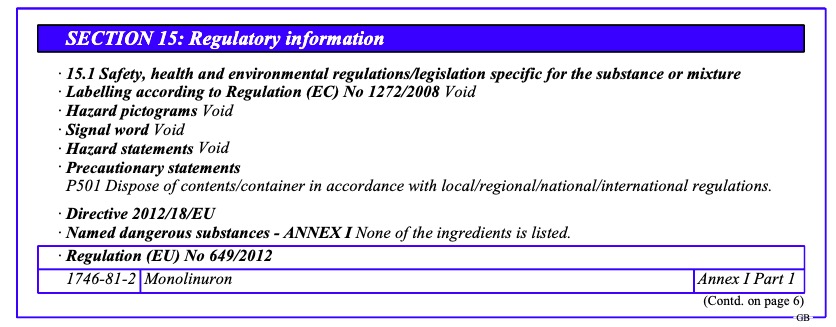

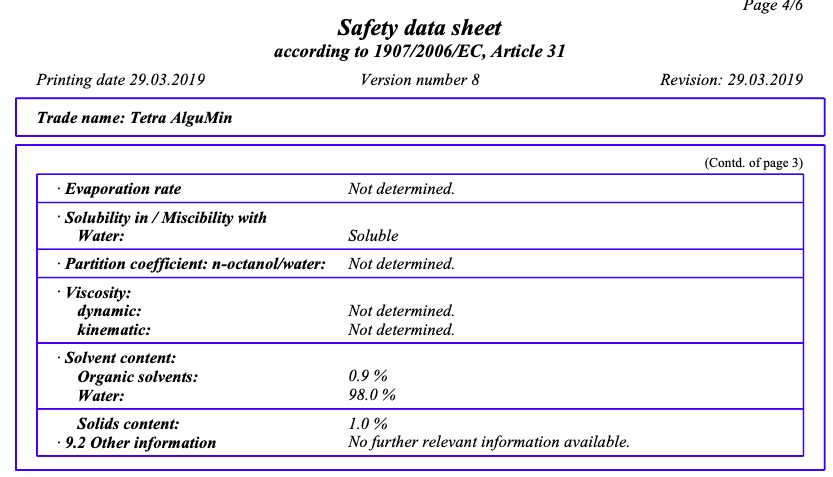

最初に調べたのはTetra のAlguminです。これは日本でアルジミンクリアとして販売されているものと同じだと推測しますが確証はありません。

こ

ちらが、その安全データシートになります。Section9で有機溶媒が0.9%、水が98%、固形分が1%であることがわかります。

また、Section15の規制情報では危険な物質としてモノリニュロンが記載されています。

この他、固形のAlgizit やDupra社のAlgen-Killerも

調べましたが、有効成分はモノリニュロンでした。

Wikiによりますと、「モノリヌロンは農薬であり、より具体的には選択的全身性除草剤および殺藻剤です。除草剤として、ネギ、ジャガイモ、サヤインゲン

などの野菜作物の広葉雑草や一年生草を防除するために使用されます。モノリヌロンは雑草の光合成に影響を与えます。

」ということで、藻類のみでなく雑草の光合成を阻害して枯らせるもののようです。

モノリニュロンの安全データシートはこちらです。

除草剤ですので量を間違えば水草には強い影響が出るはずですし、水性生物に非常に強い毒性があるということです。

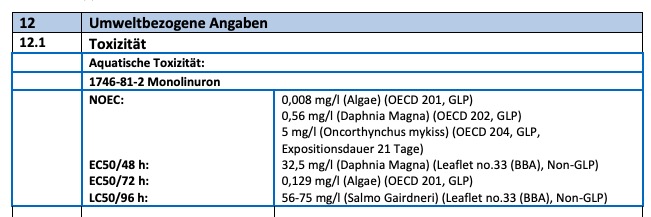

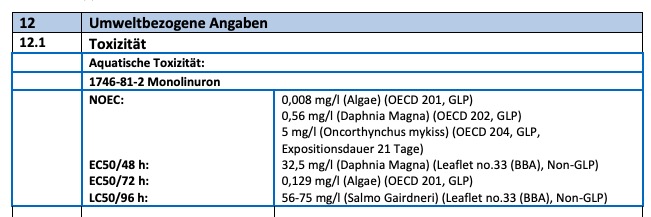

DupraのAlgenKillerのSDSには水生生物への毒性が記載されていました(下表)。

影

響のない濃度(NOEC)が藻類では0.008ppm、オオミジンコで0.56ppm、ニジマスで5ppmという値です。影響する濃度の桁が違うので、き

ちんと使用量を守れば藻類だけを枯らすことも出来るのかもしれませんが、アクアリストが自分の楽しみのために飼っている生物の住処に、自分が楽をしたいた

めに毒性のあるものを加えるというのは如何なものでしょうか。使わないに越したことはないと思います。

銅イオン

日本メーカーの製品は成分が記載されていないので、何が使われているのか知ることが出来ませんが、おそらく上記農薬が使われていると思われます。このよ

うな有機化合物の農薬の他にも除藻の方法は知られており、例えば銅イオンがアオコに効くということで、海外ではアオコの発生防止目的で湖沼に硫酸銅を散布

することがあるようです。微量の銅は植物の必須元素であったりもしますが、エビや貝などの酸欠を引き起こすと言われていますので注意が必要です。銅イオン

を使った製品があるのかどうかわかりませんが、エビや貝に使えないと記載されていればおそらく銅化合物だと推定されます。

参考文献

1.

貯水池藻類に対する浄化方法に関する研究

2.

藻類の増殖に対する銅イオンの殺菌効果

栄養分除去剤

上記のように藻類を枯らすコケ防止剤は、こと水草水槽においては問題があると考えられます。参考文献2にもあるように、コケの育つ条件としてリン酸塩、

チッソ等の栄養塩過多が原因であると考えられます。このような栄養塩を除去するタイプのコケ防止剤にエーハイムのリン酸除去剤(鉄系)や活性アルミナ系の

ろ過剤があります。リン酸イオンは鉄やアルミニウムと反応すると不溶性の塩を生じるので、このような濾材に固定して除去することが可能です。リンとの結合

は鉄の方がアルミよりも強いので、鉄のほうが不溶性が高くより強く固定・除去出来ると考えられます。今回カフェで立ち上げた水槽で使ってもらうのに先立

ち、自分自身で使用して効果を確認してみました。

使用したのはエーハイムのリン酸除去剤です。2021年の11月の1ヶ月間、1袋を90cm水槽のフィルター入れて回してみました。使用前にはアオミド

ロが出ていたのですが、かなり抑えることが出来ました。ただし、1ヶ月後たった頃、何年も好調を維持してきたポゴステモンの頂芽が溶け始め、成長が明らか

に遅くなりました。

投入前

投入1ヶ月後

リン酸除去剤撤去し、カミハタのokosi肥料投入するなどで頂芽は一旦回復しましたが、困ったことに、2022年2月現在も成長が遅くなったままです。

その他の水草はそれほど影響を受けていません。藻類に対する養分は水草にとっても養分ですので、除去しすぎるのは良くないのかと思います。ただ、農薬系に

比べれば安全ですし使い方次第で効果を発揮できる製品ではないかと感じました。

下のアクアテラリウムには現在リン酸除去剤を入れて回していますが、成長の早い有茎水草もないので、今の所問題なく糸状の藻類も減りつつあります。

窒素除去について

さて、先程栄養塩としてリン酸塩やチッソを挙げましたが、上ではリン酸除去剤についてしか述べませんでした。チッソについて除去方法は無いのでしょう

か?リン酸と同じように不溶性の塩を形成してくれるものがあれば、固定化することが可能ですが、残念ながら硝酸と反応して不溶性の塩を形成する陽イオンは

知られていません。ですので、水槽から硝酸イオンを完全に除去することは容易なことではありません。何らかの物質に吸着させるか、嫌気性菌による脱窒を行

うことが必要です。例えば下記の参考文献3には一般的な活性炭は1gあたり淡水中の硝酸を1mg程度吸着すると記載されています。硝酸の吸着に特化した活

性炭もあるようですが、どの程度吸着できるのかデータが無いので定かではありません。少なくとも一般的な活性炭で硝酸を吸着除去しようとすれば、大量の活

性炭が必要となりますので、あまり効果が期待できるものではありません。アクアリウム製品の中には硝酸イオンを除去出来ますとか書いてあるような商品もあ

りますが、データも示されていないものを使う気にはなれません。(テトラのナイトレートマイナスのように嫌気性菌に硝酸を分解させて窒素ガスとするのは良

いアイデアだと思いますが、脱窒は過去にいろいろ失敗したので上手くいく気がしません。)

一方、アンモニア態の窒素はアンモニウムイオンとしてゼオライトにより吸着することが可能です。ゼオライトは天然の鉱物、人工的に生産されるもの、結晶

の形などでいろいろな種類の物があります。ケイ素とアルミが酸素でつながった結晶構造をしています。その構造に水やアンモニア、金属イオン、ガス等の小さ

な

分子が入る程度の穴が空いていて、そこに分子を捕らえること

が出来ます。広い表面積を持っていますが、穴が分子サイズの小ささなので、バクテリアが住み着くには適したものではありません。アルミニウムは3価

のプラス電荷を持ちますが、ゼオライトの構造ではアルミ1つと酸素4つとが結合し、合計の電荷は1価のマイナスになるので、陽イオンを吸着して電荷的に中

性になっています。水と接触させるとこの陽イオンが水中の他のイオンと交換することが出来るわけです。(イオン交換能についてはゼオライト学会のページがわかりやすいですので参照くださ

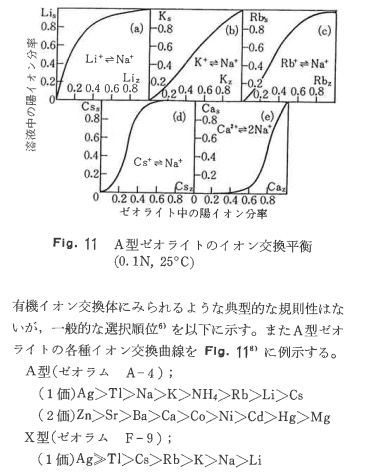

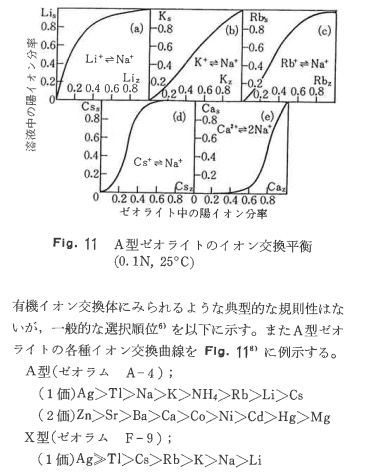

い)。参考文献4にゼオライトの物性が詳しく記載されています。この文献に次のような記載があります「一般にゼオライトの陽イオン交換は次式のよう

に、Cs+>Rb+>K+>NH4+>Sr2+>Na+>Ca2+>Fe3+>Al3+>Mg2+>Li+と

順位づけされている」

この順位はよく引用されていて、左のイオンほど吸着されやすいと言われています。しかしながら、参考文献4の吸着実験は順位が逆なのではな

いかと思われるような結果を示しています。この文献では天然のゼオライトとしてクリノプチロライトとモルデナイトを使用して実験されていますが、Kは放出

されやすい挙動を示して

いますし、Li、Mg、Ca、K、Naの混合物を吸着する試験ではKやNaは吸着されずに増加、Ca、Mgの濃度が吸着されて下がっています。この結果か

らすると左のイオンほど、吸着されにくいイオン=交換しやすい(離れやす

い)イオンであるように思えます。カルシウムやマグネシウムが比較的右にありナトリウムやカリウムに比較して吸着されやすいので、カル

シウムを含んだ硬水を通せは、ナトリウムなどがカルシウムに交換され軟水化される効果があると言うことになります。この順番から見るとアンモニウムイオン

はあまり吸着されないのではと思われるのですが、文献中ではよく吸着されていますので、アンモニウムイオ

ンの交換され易さに関しては順番が間違っているのではないのかと感じてしまいます。

アンモニアの吸着について参考文献5には次のような記載があります。「アンモニア及びアンモニウムイオンの除去 工業用水、農業用

水、都市排水中に含まれるアンモニア、アンモニウムイオンを除去するために、天然ゼオライト斜プチロル沸石、合成ゼオライトF、Wな

どが積極的に利用されている。これはたとえぽ、斜プチロル沸石については、次のようなイオン交換優先順位を利用したものである。

Cs+>

Rb+> K+>NH4+> Ba2+>

Sr2+> Na+> Ca2+>Fe3+>

Al3+> Mg2+

Na+、Ca2+、Mg2+イオンなどと共存するNH4+イ

オンに対してはその選択

交換はきわめて高く、この方法により水中の99%のアンモニア除去が可能である。」先程の文献ではNaやMg、CaとNH4が混ざった溶液での吸着試験は

されていませんでしたが、Na+、Ca2+、Mg2+イ

オンなどと共存するNH4+が選択的に除去できるということはやはりこの順位が正しいのでしょう。(斜ブチ

ロル沸石とはクリノブチロライトのことです)

何か納得いかないので、クリノプチロライトについて少し調べてみました。秋田県産のクリノ

プチロライトの成分はSiO2:69%、Al2O3:11%、Fe2O3:0.9%、MgO:0.6%、CaO:1.3%、Na2O:3.3%、

K2O:3.2%という組成ということです。もともとカリウム(K)が多いので、溶出するのではないかと思います。

文献6は海水中ではアンモニアの吸着能が淡水の1/5になったということが記載されています。この順位が正しいとして、Naがたっぷりあるのだから、吸

着

されること自体が驚きです。

イオン交換のCs+>

Rb+> K+>NH4+> Ba2+>

Sr2+> Na+> Ca2+>Fe3+>

Al3+> Mg2+のような優先順位について誰がどんな実験をして言い出したのか少し調べたのです

が、1965年の文献7にCs+>

Rb+> K+> Na+> Li+のよ

うな順位をLinde社のNa型合成ゼオライトを用いて調べたものが見つかりました。Naと他のイオンの交換について溶液中とゼオライト中のイオンの比か

ら平衡でどちらが吸着されやすいかを見ています。同様の

調査が東ソーの合成ゼオライトについてもされています(参考文献8)。この結果は上の一般的な優先順位とCsが吸着されないという点やCaが吸着されやす

いという点で全然違います。

上記のようにゼオライトと言っても、産地や構造、もともと保持しているイオンが何であるかによって性質は異なるようですので、目的によって適切なものを

選ぶ必要があるように思います。

ながながと書いてしまいましたが、文献4のデータを見る限り、アンモニウムイオンは天然のクリノプチライトに吸着されます。これだったら、硝化バクテリ

アでの

生物ろ過とかせずにゼオライトだけ

を頻繁に交換するだけでも魚を飼えてしまうのかもしれません。気になるのは、アンモニウムイオンを沢山吸着したあとに、カリウムを含む肥料を添加したら、

選択性の高いカリウムが吸着されてアンモニウムイオンが放出されたりしないのか等、心配になってきます。

私が使わない理由は、ある程度の硝酸やアンモニウム塩が水草の成長にも必須の栄養分だからです。窒素ゼロになって水草が枯れることを心配しています。魚だ

けを飼うのならば使うのは問題ないのではないかと思います。水草水槽ではゼオライトでアンモニア除去を行いつつ、市販の硝酸態窒素を含む肥料を使うという

のもありなのかもしれません。水槽の底床として使うのであれば、水草の根から出る酸によって交換・吸収してもらえる可能性があり、窒素肥料も必要ないかも

しれません。そのような使い方を否定はしませんが、吸着はいつまでも続くわけではなく、いつかは飽和してしまいます。吸着剤の投入や交換は水質の急変にも

つながるので、水質の維持には定期的な水換えに勝る

ものがないように思います。

参考文献3 硝酸

の活性炭吸着と脱窒手法

参考文献4 ゼ

オライトの物性

参考文献5 ゼ

オライト系珪酸塩のすぐれた特性とその利用

参考文献6 天

然ゼオライトを用いたアンモニア除去

参考文献7 The Ion-Excahnge Properties of Zeolite. J. Phys. Chem., 1158(1965)

参考文献8 合成

ゼオライトの性状

ゼ

オライトではないかと思われる製品

最近、近くのペッ

トショップ量販店で力を入れて販売されてい

る下記の商品ですが、次のような宣伝文句で売られています。「環境保全に使用される最新技術と、水を活性化する天然素材を融合させることによって生まれ

た、最高の水質を実現出来るコンディショナーです。環境新素材「アクアゼファー」が有害なアンモニア、水道水に含まれる重金属等を強力にイオン吸着除去し

ます。強化配合された「活性アルミナ」がコケの栄養となるリン酸をイオン吸着除去し、コケの発生を抑えます。」活性アルミナとゼオライトの混合物でしょう

か?? 環境新素材「アクアゼファー」ってなんですかね?調べてもこの商品しか出てきません(笑)。こんなに強力に宣伝されると使ってみたくなる気持ちは

わかります。私も初心者の頃、麦飯石溶液とかPSBとか入れてみました。使ったことがないので批判するのは控えておきたいと思います。

栄養剤の添加について

冒頭に水槽にはハイポ以外に何も入れないようにお願いしていることを述べましたが、これはソイルで立ち上げた初期の話で、水草には栄養分が必要になって

きます。

水草用の栄養剤として、いろいろな商品が販売されていますが、これも日本では成分が公開されていません。水草水槽では魚の餌から窒素、リン酸は供給され

るが、カリウムは不足するということで主としてカリウムを補給する必要があります。園芸用の肥料には窒素、リン酸が多量に含まれているので栄養過多になり

コケが生えるわけです。私が主に使っているのはテトラのイニシャルスティックとクリプト、フローラプライドです。これまで液肥のフローラプライドはコケが

生えやすいという評価が高かったので、成分がわからないということもあり使用を控えていました。A社のブライ○ィKは炭酸カリウムだとかいう話もあり、炭

酸カリウム溶液を使ったり、アルカリ性にするのがいやで園芸用の硫酸カリウムを水溶液にして使ったりしていました。鉄分の補給にメネデールも使用していま

す。

コケ防止剤で海外の商品の成分が判明しましたので、肥料についても調べてみました。

テトラ社のフローラプライドの内容物は下記のようです。

成分: 硫酸カリウム, EDTA(エチレンジアミン4酢酸), 塩化鉄, 水酸化ナトリウム, DPTA(ジエチレントリアミン5酢酸),

ヘプタモリブデン酸アンモニウム

保証値: 溶解性カリウム (K2O) 3.00%、 鉄(Fe) 0.19%、 モリブデン (Mo) 0.0005%

カリウムが主成分で鉄やモリブデンが微量に配合。これを溶かすのに窒素を含むキレート剤が使われていますが、問題となるような窒素量ではないかと思われ

ます。この組成をみてからは、メネデール添加をやめて、テトラフローラプライドを毎日数滴入れるようにしていますが、特にコケが増えるでもなく好調をキー

プできています。

しかし、メーカーの説明にあるような添加量(水10Lあたり5mL)を入れると、Kの量は5000mg×0.03/10L=15mg/Lの濃度になりま

す。農作物の水耕栽培の培養液で

適切なカリウム濃度を調べますと、いちごで3mg/Lですので5倍も濃いですね。

これでは一気に藻類が生えてきてもしかたがありません。カリウムが不足している水槽ではリービッヒの最少律でリンや窒素が消費されずにたまっていると推測

されます。ここにカリウムを加えるとすべての栄養分が過剰になってしまい、余った分は藻類の栄養になってしまうわけです。

栄養剤を入れる際は、少量から様子をみながら徐々に増やすことが鉄則です。

テトラクリプトの組成はテトラ社のHPに写真がありました。

カリウム(K2Oとして):12%、水溶性ホウ素:0.8%、水溶性EDTAキレート鉄:0.9%、水溶性EDTAキレートマンガン:0.3%と記載され

ています。フローラプライドにホウ素とマンガンが強化されている感じでしょうか。ドイツ語版の説明書には、これ以外に0.005%のEDTAキレートコバ

ルト、0.303%のEDTAキレートモリブデンが入っているように書かれています。

1錠で0.8gを40Lあたり月1回ですので、カリウム濃度は800mg×0.12/40L=2.4mg/Lです。私も使用していますが、90cm水槽で

1回に1個または半分しか入れていません。フローラプライドと組み合わせるなら、K,Feはかぶるのでもっと減らしてもよいかもしれません。

トロピカの肥料の組成についても情報があったので載せておきます。情

報源はこちらを御覧ください。

成分(%)

|

茶液

|

緑液

|

窒素

|

0

|

1.34

|

リン

|

0

|

0.1

|

カリウム

|

0.8

|

1.03

|

マグネシウム

|

0.39

|

0.39

|

硫黄

|

0.91

|

0.91

|

亜鉛

|

0.002

|

0.002

|

モリブデン

|

0.002

|

0.002

|

ホウ素

|

0.004

|

0.004

|

鉄

|

0.069

|

0.069

|

銅

|

0.006

|

0.006

|

マンガン

|

0.039

|

0.039

|

ト

ロピカでは緑液の用法として毎週50Lあたり6mLの使用を推奨しています。

カリウム濃度にして6000mg×0.01/50L=1.2mg/Lです。テトラフローラプライドの使い方の1/10以下です。この量は感覚的に納得のいく量ですね。窒素、リンの入っていない茶液が良さそうな気がします。

2022/2/26