親不知って全部抜くの?

親不知って全部抜くの?

親不知を抜く!

親不知ってどうやって抜くのでしょう?

<下顎完全埋伏智歯の抜歯>について説明します。

埋伏歯相当部の頬側~下顎枝前縁の骨膜下にしっかり浸潤麻酔をします。十分に打って下さい。

途中での追加は非常に効き難いです。

伝達麻酔は術者の好みがありますが、下顎骨の内側に沿って走っている舌神経をごく希に損傷して、舌の麻痺を生じることがありますので、最近はあまりしません。

麻酔を打ったら十分に時間をおいて下さい。

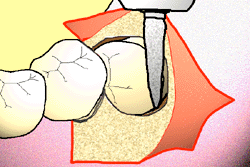

切開線は下顎第二大臼歯の近心に縦切開、歯頚部に沿って後方に伸ばし、下顎枝前縁の内外斜線の間を切開します。

少し、第二大臼歯の後方を舌側まで伸ばします。

内側に入れすぎると、下顎枝の骨の裏打ちが無く、内側には内側翼突筋や血管も豊富ですので、出血しやすくなります。

また、下顎枝内側が術後に腫れますので、開口障害や嚥下障害が出ますので注意して下さい。

外側に入れすぎると、術野が狭く、やりにくいです。

粘膜・骨膜を剥離します。

前方の縦切開から始めると非常にスムーズに剥離できます。

歯冠のあるところでは歯頚部と癒着していますので、ハサミやメスで鋭的に剥離して下さい。

歯冠の一部が見えれば、その、頬側の骨を丸いカーバイドバーまたはマイセル・マレットにて削除します。

見えないに時には、十分にレントゲン等で、歯冠の位置を確認して骨を削除します。

歯冠が、タービンが入り、分割操作が出来るだけ十分に露出しました。

絶対に、舌側の骨は薄いのでいじらないこと。

この骨は割れやすく、これが無くなると、出血や、抜いた歯を口底の組織間隙に落としたり、舌神経を損傷したりするので、危険ですので、十分な注意が必要です。

また、下顎第二大臼歯の遠心根は接近していますので、骨を削除する際に、傷つけないように十分に注意を払って下さい。

なるべく太めの長いダイヤモンドバーで歯冠を分割します。

舌側の分割は、平行にタービンヘッドを移動すると、舌側の歯肉を巻き込みやすいので、タービンの把持部を軸に、タービンヘッドとバーを内側に振るようにして削って下さい。

特に、舌側と、下方の歯質が残りやすいので、十分に確実に切って下さい。歯冠を分割しても、歯が出てこない最大の原因の一つは、この部分の切り残しが、アンダーカットになっていることです。

十分に分割してあれば、分割面に頬側からヘーベル(またはエレベータ)を入れてこじると、歯冠と歯根が簡単に分離します。

もし、歯冠が骨削除部より大きすぎたら、骨の削除を広げる(限界がありますが)か、歯冠をさらに前後方向に縦にいくつか分割すれば、小さな骨開孔部からでも、容易に摘出することが出来ます。

歯が骨と癒着していない限りは、決して、力はいりません。完全埋伏では、歯嚢がありますので、取ります。

歯冠が摘出できたら、頬側、または下顎枝前縁の上方の歯根と歯槽骨との間にヘーベルを入れてこじると、歯根が出てきます。

骨と癒着していたりして、入れる場所が無いときには、歯根と歯槽骨の間をバーで楔状に削ると入るスペースが出来ます。

舌側には、前に書いた理由により絶対に入れないこと。

歯根が根間中隔を巻き込んでいたり、根尖が曲がっているときには、近心遠心根をさらに分割して抜歯します。下顎管に注意!

歯根が全部抜けたら、削除した歯槽骨の辺縁が尖っていないか確認します。

鋭縁が残っていると、術後の接触痛が出ますので、骨ヤスリなどで丸めて下さい。

第二大臼歯後方に不良肉芽がありあることが多いので、取ります。根尖部はいじらないこと!

十分に、消毒・洗浄し、骨や歯の削片が抜歯窩に残っていないか、出血がないかを確認します。

出血の多いときにはオキシセルなどを挿入します。

テトラサイクリンのコーンなどを入れる先生もいます。

切開部を縫合します。

縫合部は切開線の上に来ないように。

緊密に縫えば、創部は綺麗ですが、腫れが強く出ることがあります。

ルーズに縫えば腫れは少ないですが、創部の治癒は遅れます。

骨削除量が多く、腫れを予防する場合には、数日間、頬側切開線前方部にラバードレーンなどを入れることがあります。

抗生物質と鎮痛剤を処方し、このあと、清潔なガーゼを二~三十分噛んでもらって下さい。お酒・過激な運動・熱い長風呂は禁止。

でも、……

歯の根っこは曲がっていたりします。

何度も腫れを繰り返している場合には、

歯と骨がくっ付いてしまっている場合もあります。

口の奥の方ですから、器械も届きにくいことがあります。

ここに書いたのは、理想的な抜歯です。

うまく行けば、数十分で抜けるでしょう。

でも、1時間もかかるときもあれば、

もっと大変なときもあります。

もちろん、もっと簡単な歯もあります。

一般的に、若い内の方が、

抜きやすいし、治りも早いようです。

中年くらいになると、歯も太ってきますし、

(歯の歯根というのは一生成長を続けるのです!)

骨も固くなりますから、

抜きにくいし、

治りも遅くなることがあります。

何度も、腫れを繰り返すようでしたら、

若い内に抜くことをおすすめします。

<余談です>

ちょっと難しい歯

歯の内側(舌側)や、

一番深い部分は、器械が届きにくいことがあります。

根っこが曲がっていたり、骨とくっ付いていることもあります。

こういった場合には、

どうしてもちょっと時間がかかることがあります。

でも、がんばって……

歯を抜いたら……?

歯を抜いた後には、注意事項があります。

<その1>

お酒は飲まない!

<その2>

過激な運動はしない!

<その3>

熱~い、長風呂はだめ!

どうしてでしょうか?

歯を抜いたところには傷があります。

触れば痛いです。

そして、

お酒を飲んだり、過激な運動をしたり、熱いお風呂に入ったりすると

どうなるでしょうか?

顔が赤くなりませんか?

血行が良くなるからです。

血行が良くなると、傷のところへも

たくさん血液が行きます。

と、……

抜いた傷から血が出やすくなるのです!

わかっていただけましたか?

もし、血が出てしまったらどうするか?

<その1>

清潔なものを噛みます。

抜いた歯医者さんで清潔なガーゼを貰いましたか?

なければ、ティッシュでも何でもかまいません。

抜いた場所に当てて、

しっかりと噛んで下さい。

人の血液は約5分で固まります。

ですから、普通は20分ほど噛んでいれば、

血は止まるはずです。

それでもだめだったら、

<その2>

抜いて貰った歯医者さんに電話をする。

もし、もう診療が終わっていたら、

近くの救急病院を探して下さい。

119番でも、

口腔外科の当直の先生のいる

大きな病院を教えてくれます。

2008年12月6日土曜日