皆川城々門

|

|

大中寺山門 皆川城の搦め手門だったも のを元和二年(1616)に移築 したと伝えられています。 ただ城門にしては柱が細い のですが戦国時代の山城だか らかも知れません。それでも 木肌の様子は戦国時代らしい 古さを感じさせます。 |

|

山門の小屋組 上部の小屋組に使われてい る柱は大して古さを感じませ んし、棟木を支える小屋束柱 は意外なほど細いです。 明治36年に屋根をこけら 葺きから瓦葺きに直したとの 事なので、小屋組柱も入れ替 えたのかも知れません。 |

|

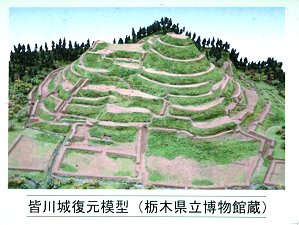

皆 川 城 址 山城跡なので山林となって いましたが、近年城址公園と して整備され樹木が伐採され たので、曲輪の位置や形など がよく判ります。 頂上には展望台が設けられ ていますが、どうせなら櫓の 形にして欲しかったです。 |

|

復元見取り図 城址公園入り口の解説板に 載っていた図で、皆川城は本 丸を中心に腰曲輪を階段状に 配置しているので、その全体 の姿から別名「ほら貝城」と 云われたそうです。 |

|

注・・・これらの事柄を時系列で考えてみると、 小田原の役で皆川氏が徳川に属したのが天正18年(1590)、翌年の天正19年(1591)皆川城を 廃城として栃木城に移転、慶長14年(1609)栃木城を廃城取り壊し、元和二年(1616)に城門を 大中寺に移築、となりますが、皆川城廃城時期と山門移築時期に間があるので、すんなり移築 された訳ではないようです。 あくまで推測ですが、家康が大中寺山門の移築を命じたのは皆川城を廃城にする時だったの ですが、皆川氏は家康の命令を無視して皆川城の柱材は全て栃木城の建築資材として運び出し てしまった。または申し訳程度の小さい門を移築した。後にこの事を知った家康は大いに怒り 皆川氏を取り潰すと共に栃木城も廃城とした。その後に栃木城の城門(元は皆川城の城門)が 大中寺に移築された。なんていう事も考えられるように思います。 根拠は時系列のみでかなり希薄ですが、栃木城廃城の時期と大中寺に山門が移築された時期 を照らし合わせると、全くの絵空事とも言えないように思います。大中寺には七不思議の伝説 があるそうですが、さらに八番目の伝説の山門という事になるかも知れません。 ただ皆川氏は三千石の旗本として明治まで存続していたようで、豊臣系の大名のように完全 に廃絶にしてしまう改易ではなかったようです。 |