|

「竹図」 明治15年

写生以前の子規の絵である。竹はこう描くものだという「手法」によってかかれている。 |

|

「福寿草」 いかにも稚拙な絵であろう。しかし子規が西洋のスケッチに目覚め、水墨画などの手法の伝統を捨てて、自分の目で見たものをみたように描こうとして苦労していることが重要である。 |

|

「鶏頭図」

これも自分の目で見たように描こうと苦労をしている作品である。 |

|

「鶉 図」 年代不詳だが、病床の写生らしい。これが「根岸草廬記事」にある虚子が贈った鶉だとすれば、明治32年の春から夏頃の絵ということになる。写生画であるが、伝統的な手法とスケッチとのはざまで描かれているように見える。 |

|

「水差図」 年代不詳。晩年の作。子規愛用の水差しである。 |

|

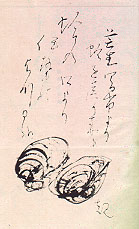

「蛤 図」 明治34年新年 伊勢の芒生より蛤を送り来る 「はまぐりの口より伊勢の初日哉」 |

|

「雛 図」 年代不詳。晩年の作。 |

|

「玩具図」明治35年 晩年の絵である。俳画の伝統と、スケッチの精神とが、子規の肉体の中で融合し、新しい俳画の世界をみごとに成立させたように思われる。 |