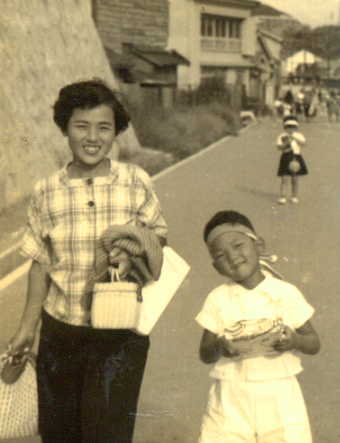

家族写真

庭を埋めた紫陽花 つかのまの陽が注ぐ 父の膝はまだ 幼い妹のもの

母よりも背が伸びた 兄が少しはにかむ 傾いたカメラ 笑い声も写した

明日へ向かうほど 近くなる昨日がある 忘れないで思い出は どこにもいかない

猫が眠る縁側 風の音が戯れる 母が手をいれた わたしの髪が可笑しい

ひとつの屋根の下で 喧嘩したり泣いたり それでも最後は 夕御飯を囲んだ

変わらないところに 帰ってゆける場所がある 忘れないでぬくもりは どこにもいかない

一枚の写真から 季節は数を重ね 新しい家族 もうすぐ生まれてきます

だけど父の匂いも 母のあたたかい手も 大事なすべては あの時代に覚えた

明日へ向かうほど 近くなる昨日がある 忘れないで思い出は どこにもいかない

忘れないでぬくもりは どこにもいかない

- 森山良子 -

梅雨入りになります。梅雨入りの高温多湿となりますと不快感も増すばかりです。 じっと我慢するばかりでなく、積極的に季節を

楽しむ工夫も必要です。 朔太郎の 「こころ」 です。

"

こころをばなににたとへん こころはあじさいの花 ももいろに咲く日はあれどうすむらさきの思い出ばかりはせんなくて "

自分の心がもも色になったり、むらさき色になる心の変化をアジサイの色の変化に重ねている。

生きるということは楽しいことばかりではなく、苦しいこと辛いことはつきものである、それが人生というもの。

その困難を乗り越えりて大人になっていく様をさまざまに変化していくアジサイの色に喩えたもの。

「こころ」 はさらに続きます。

こころはまた夕闇の園生のふきあげ 音なき音のあゆむひびきに

こころはひとつによりて悲しめども かなしめどもあるかひなしや

ああこのこころをばなににたとへん

こころは二人の旅びと されど道づれのたえて物言ふことなければ

わがこころはいつもかくさびしきなり

- 萩原朔太郎 -

あじさいは初夏の花であり、梅雨の花でもある。初夏の光に映えるあじさいも、雨に咲くあじさいも、冴え冴えと美しい。都会の雑踏に

雨に濡れたカラフルな傘が似合う季節の到来です。あじさいの花は咲き初めはおよそ白く、日が経つに従って次第に水色から淡青

色に色づき、しまいには深海を思わせる濃碧色となる。それが梅雨の霖雨に煙る山に鮮やかに映ります。うっとうしい梅雨の空の下

、沈みがちな人の心も、季節の花に触発されてほどけてゆく。今年は例年に比べて雨量が少なかったことから咲き始めるのが少し遅

かった。アジサイには 「移り気」、「浮気」 などのネガティブなイメ-ジがあります。一方で小さな花が集まっていますから、「家族団欒

・家族の結びつき」 というポジティブなイメ-ジもあります。最近はポジティブなイメ-ジで使われています。

鹿の被害は桜や花菖蒲だけでなく、アジサイも例外ではありません。アジサイにはアルカロイドの一種 「フェブリフギン」 が含まれ

ているため、食べると食中毒を起こすと言われています。なぜシカやイノシシがアジサイを食べられるかですが、草食動物は順応

と解毒という方法で対応している。順応:毒のある植物を少しずつ食べていくことで、腸内細菌が毒を分解する酵素を出すように

なり、体が順応できるようになると本格的に食用にするという方法。解毒:土や粘度を舐めることでCa(カルシウム)、Mg(マグネシ

ウム)、Na(ナトリウム)、Fe(鉄)、Mn(マンガン)、P(リン)などを摂り込んで、植物に含まれるシアン化物、アルカロイド、サポニン、

タンニン、ニコチンなどを解毒する方法。草食動物と植物は常に戦っています。食べられたくない植物は、食べられないようにシ

アン化物、アルカロイド、サポニン、タンニン、ニコチンなどの毒を持ち、何としても食べたい草食動物が解毒作用を身に付けると

いう生存競争が常に繰り広げられているわけです。

雨がしとしと降ります。アジサイは、しとしとと濡れていなくてはいけない。色つやがまた一段と生き生きとする。何度も花の色を変える

浮気者だが、やがて色褪せ、音もなく散り始め、花のマリを崩していく。その惨めな姿に、せんない思い出のような哀切さが感じられる

。梅雨の終わりを告げる激しい雨とともに、アジサイも色褪せて終わりをむかえます。梅雨のつく季語は多い。あばれ、戻り、走り、送

り ―、この下に梅雨がつく。しとしと降り続く雨、暗く重い季節感のなかで、 「梅雨の月」 というがある。この時期、雨気のこもった

夜空では、月の光はどこか淡い。

8日(日)は、梅雨前線が西から北上し、まだ梅雨入りしていない九州北部や四国で梅雨入りとなりそうです。6月5日発表の日本気象協会梅雨入り予想では、九州北部や四国は6月8日頃、中国・近畿・東海は6月9日頃、関東甲信と北陸は6月10日頃、東北南部と北部では6月13日頃となっています。 今年2025年の梅雨入りは、5月16日に九州南部からスタ-ト。沖縄や奄美より先に九州南部が全国で最初に梅雨入りとなるのは統計史上初めてのことです(速報値)。九州南部では平年より2週間も早くなりましたが、奄美と沖縄では平年より1週間以上遅い梅雨入りとなりました。

夏至まで二週間余りになりました。4時過ぎごろから空が白みだします。夜明けということです。夏至は、1年のうちで昼間が一番長く、

日の出が最も早いとされます。実際はそうではないようです。日本では、日の出がもっとも早い日は、夏至より1週間ほど早く、日の入

がもっとも遅い日は夏至より1週間ほど後になります。冬至に関しても、日の出がもっとも遅い日は冬至の後、日の入がもっとも早い日

は冬至の前になります。この現象は、日本中どこでもほぼ同様です。太陽の動き方に関係しているようです。太陽は季節によって動く

速度が違うようです。ここから先は自然科学の領域に入ります。真理の探究も必要だが、我ら凡人は余計なことを知って、抱いている

ロマンに水を差すこともないだろう。

九州北部(山口県を含む)と四国では、梅雨前線の影響により、今後1週間は曇りや雨の日が多くなる見込みです。このため気象庁

は8日、九州北部と四国が梅雨入りしたとみられると発表しました。今回の梅雨入りは、九州北部で平年より4日遅く、去年より9日早く

なりました。四国では平年より3日遅く、去年より9日早い梅雨入りです。一方、沖縄は6月8日に梅雨明けが発表された。平年と比べ

ると13日、昨年よりも12日早く、確定すれば2015年と並び、統計史上もっとも早い梅雨明けとなる。

日本の梅雨にはいくつかあります。春の菜種梅雨、「春雨じゃ、濡れてまいろう」 といきがり、気どって小雨の中を遊んだことがあったけ

。次に5月中旬から7月下旬まで続く本格的な長雨のシ-ズン、梅雨とはこれを指します。さらに秋の長雨とか秋霖と呼ばれる 「すす

き梅雨」 です。夏の太平洋高気圧が南下し、その代わりに大陸の高気圧が北から南へ張り出してきます。2つの高気圧の間に前線が

発生します。暖かい太平洋高気圧と冷たい大陸性の高気圧がせめぎ合い、季節の変わり目に発生するのがすすき梅雨です。すすき

梅雨はいつの間にか始まり、いつの間にか終わっているというのも特徴である。さらに11月下旬から12月上旬にかけての時期に降る

連続した降雨の総称で、山茶花梅雨と呼ばれます。冬から春にかけての 「菜種梅雨」、春から夏にかけての 「梅雨」、夏から秋にかけ

ての 「すすき梅雨」、秋から冬にかけての 「山茶花梅雨」。それぞれの季節の変わり目にあるのが梅雨ということになります。

梅雨の雨の降り方には二つのタイプがある。いつやむともわからぬ「シトシト型」と、ドカッと大降りしたかと思うとカッと照りつける「ザ-

ザ-型」である。陰性梅雨、陽性梅雨と表現されたこともある。一般的にいうとシトシト型は地域的には、東日本、北日本ぬ多く、時

間的には梅雨期の前半に多い。ザ-ザ-型は地域的には西日本でよく降り、時間的には梅雨期の後半に多い。北日本、東日本で

も梅雨期の後半にはザ-ザ-降りの集中豪雨が降る。ザ-ザ-降りは、インドや東南アジアのモンス-ン(雨季)の雨と同じ降り方

である。外の仕事がメインの者にとっては雨は大敵ではあるが、真夏の降雨不足による水やりを心配する者にとっては今の時期にし

っかり降っておいて欲しいという気持ちもある。昨年は桜山の多くの個所で土砂崩れがあったから、短時間に集中する豪雨だけは勘

弁してもらいたい。

たこ焼きやお好み焼きといえば、あの風味豊かな「青のり」は欠かせません。その「青のり」と呼ばれる海藻の中のスジアオノリ、色々

なアオノリ類の中で、もっとも美味とされています。スジアオノリはどんなところで育つのか?ノリだから海の中??と思うかもしれませ

んが、実はアオノリの成長には川と海の間の海水と淡水が混ざり合う河口域が適しているのです。しかし、いつでも見ることができる

わけではなく、私たちが川遊びをするような暖かい夏には見ることができず、冬から春にかけて大きく成長することから目にするよう

になります。下関でも日本海側の粟野川河口域で青のり漁が行われています。粟野川はほぼ毎年のようにサケの産卵遡上がみら

れる河川としてはおそらく日本の南限に位置します。一昔前には、粟野川のアオノリは日本一の風味をもつと珍重された。最近は

資源保護のため、採り過ぎの観点から、春の一定期間しかも朝の15以内とされています。「さらい」という道具で川底に生えたスジア

オノリをすくいとっていきます。今では大変な貴重品となっています。岸辺や刈り田では青ノリを干す風景が見られ、冬から初春ま

での懐かしい風物詩となります。天日干しして完成した青ノは香りがぎゅっとつまった春の味。霊峰狗留孫山に源を発する清流粟

野川の雪どけ水は、最上級の青ノリを育てます。

ツバメを以前ほど見かけない。ときおり数羽で旋回しているのを見ることはある。産卵をするのは4~5月。1日に1個ずつ、合計で

3~7個の卵を産みます。卵はメスが中心になって温め、2週間前後で孵化。雛にはオスとメスが交代で餌を与えるのですが、親

鳥たちは1日に500回も巣と餌場を往復するそうです。その間雛は巣の中でじっと待ち続けます。やがて梅雨を迎える頃になると

巣立ちです。ただ巣立ちまで生き残ることができる雛は5割程度しかいません。この後続けて2回目の産卵と子育てをおこなう親

鳥もいますが、夏までにはすべての雛が巣立っていきます。巣立ったひな鳥と子育てを終えた親鳥は、巣を離れて集団となって

過ごします。その規模は数千羽から数万羽。水辺のヨシ原などにねぐらをつくり、たくさんの餌を食べて渡りに備えるのです。そし

て、秋が近づき、9月~10月になると、ツバメたちは日本を離れます。九州、沖縄を経て海を越え、南方へと渡っていきます。子

供が成長した後、老いた親の面倒を見るのは生き物の中では、実は人間だけだという。何の見返りもないのを承知で、子を育て

るのもこれら生き物である。

昼夜問わず鳴いているのがホトトギスの鳴き声です。眠りの浅い者にとっては、ホトトギスの鳴き声で目が覚めます。日中もホトトギス

の独壇場です。ウグイスもよく鳴きます。初春の頃のホ-ホケキョではなく、ケケケ ・・・・ ケキョケキョ ケキョ と 嚠喨舌鋒の如く、けた

たましく続ける 「谷渡り」 と呼ばれる鳴き声です。オペラにおけろソプラノ歌手の技巧的な速い楽句とかトリルなどの多く含まれた装

飾の多い華やかな旋律のコロラトゥ-ラを思い浮かべる。変わっていただけないのが、キジの鳴き声です。ケ-ンケ-ンと鳴きながら

羽をバタバタさせるドラミングを行いますが、何か悲鳴のように聞こえますから、これは音楽でいう不協和音です。このころのキジはオ

スの近くにたいていメスがいます。派手ないでたちのオスに対して、メスはまことに地味な色です。

我が家のアジサイ群も年月が経ち、最近は以前ほどの元気がなくなった。そこで新しいアジサイ群を三年前に造ったが、度重なる鹿

の食害で全滅した。苗が小さすぎた。車が引っ切り無しに通る町道沿いだから、鹿の食害はないと考えたのが甘かった。当初のアジ

サイ群をした二十数年前には鹿はいなかったのだ。今回、意を決して網で囲むことにした。その成果か、網のすぐそば以外は被害

はなく、無事に育ってくれた。

南シナ海の熱帯低気圧が台風1号に発達しました。台風一号の発生が、6月までずれ込むのは珍しく、統計史上5番目の遅さとなり

ます。台風の季節である。熱帯海上の高温多湿の空気を存分に吸い込んで大きくなった台風は、想像を絶する運動エネルギ-を

もつ。巨大な空気のうずまきは最大級の地震をも凌駕する。一つの台風が日本列島をかけ抜けると、三百億㌧から六百億㌧の雨を

降らせる。これは恵みの雨だが、同時に甚大な被害をもたらす。日本は雨の国だから水が豊かな国と思っている人が多い。年間降

水量は世界の平均の2倍ある。しかし、人口一人当たりの年間降水量は世界の平均の五分の一になってしまう。しかも、雨水の大半

は使われることなく海に流れてしまう。原発の事故以来、電力の節電に躍起になっているが、水は生命の維持に不可欠なものだし

、工業界でも不足すれば、電力同様に喫緊の問題になる。大事にしたいもの。この大量の雨水を無駄なく利用する方法はないもの

だろうか。ダムはその一環だが、地下に大量に溜め込む技術ができれば、日本の水資源はその分だけ豊かになり、災害防止にもな

る。大量の雨水の大半を海へ流してしうまのはもったいない話である。

2025年6月11日は最小の満月でストロベリ-ム-ンとも呼ばれる日です。アメリカ圏の6月の満月の呼び方で、6月はイチゴの収穫時期

であり、丁度その頃に月が紅くなることが多いことから、ストロベリ-ム-ンと呼ぶようになりました。苺の収穫時期ではないヨ-ロッパで

は、「ロ-ズム-ン」と呼ぶ所もあります。月が赤みを帯びて見えるのは、大気の影響により、地平線近くの夕日が赤く見えるのと同じ

理由になります。夏至の月は、1年のうちで一番地平線に近い軌道を通るため赤く見えることとなります。

月は地球の周りを回っています。月と地球と太陽の位置によって、月の見え方が変わってきます。月と太陽の間に地球があるとき、月

が太陽光を反射している部分しか地球には見えず、満月になります。逆に、月が地球と太陽の間にあるとき、地球側に月の影の部分

しか見えません。これが新月です。地球と太陽に対して、月が90度の位置にあるとき、月の半分が太陽光を反射しているので、半月に

見えます。位置によっては三日月に見えるなど、太陽光を反射している場所の地球からの見え方によって、月の満ち欠けが変わって

きます。満月の月は美しい、徐々に欠けていく月もいい。あと一週間もすれば、下弦の月と呼ばれるものがみられます

梅雨入りしたというのに、当地では雨が降らない。曇ってはいるのだが、降ってもせいぜい2、3㍉程度。同じ下関の旧市内では、連

日かなりの雨量になっている。旧市内から、北へ50㌔離れているのが原因のようだ。今年は梅雨の期間が短く、梅雨明けが早いとい

う観測が出ている。この時期、しっかり降って真夏の乾燥に備えたいものである。

家の前のビワに今年も橙色の実がなっている。一つもいで皮をむいていただく。まだ少し甘酸っぱい。びわは古くから縁起が悪いと

されていて、庭に植えてはいけない木の代表例となっています。昔、びわの葉は薬草として重宝されていました。そうすると、びわの

木がある家には病人が葉を求めてやってくる。つまり、そこにはたくさんの病人が集まってしまい縁起が悪い。そこから、こんな迷信じ

みた説が生まれてしまったらしい。我が家のは植えたのではなく、種を吐き出したのが、成長したのだ。ここに犬小屋を設置したのは

、今は亡き犬の夏の暑さ対策だった。

薄暗くなった夕刻や夜に、ホ-ホ-と鳴く鳥がいました。フクロウのようでもありますが、フクロウの仲間であるアオバズクです。4年前

に裏山を伐採してからというもの聞かれなくなりました。不気味な感じには聞こえませんが、ちょっと物悲しい鳴き声でした。アオバズク

は、その名に示されているように、青葉のころに日本にやってくる。この鳥のホ-ホ-という長く繰り返す声が、日の暮れた鎮守の森

から聞こえてくるころには、あたりはすでに深緑の風景になり、田んぼからカエルの声がやかましく聞こえるようになっている。このホ-

ホ-という声をフクロウという種のだと思っている人がかなり多いが、ほんとうのフクロウの声は、昔からゴロスケホ-ホ-といわれるよう

に、もっと凄味のある声であって、アオバズクのどちらかといえば軽い感じの声とはまるで違っている。

山にあるツゲ(柘植)の葉が黄色に色づいております。もともと 「梅雨黄」 がしだいにツゲに変化したという。祖父が植えたものである

が、何の目的で植えたのかわからない。日本で最も緻密かつ重厚な材であり、印材、将棋の駒、琵琶のバチなどつげ細工としてか、

もしくは観賞用である。祖父は材に関して造詣が深く、大変凝り性の人でした。それが高じて晩年、埋もれ木の神代杉の加工会社を

創業しました。萩の宇生賀地区に埋没した埋もれ木の神代杉が原料でした。神代杉は自然の営みと長い年月によって生み出され

た独特な風合いが最も大きな特徴です。木目も細かく、磨いたり、オイルを塗ったりして仕上げると、光沢が出てさらに深い味わい

を醸し出し、銘木としてふさわしい美しさを纏います。高級な日本建築の意匠材として、テ-ブルや座卓などの家具、食器や仏壇な

どの工芸品に使われた。

九州中南部、山口県を含む九州北部では、警報級の大雨が降っているというのに、当地ではほとんど降っていない。雨雲が日本海

側にまでかからないのだ。14日も一日中鳴かず飛ばずだったが、夜半になって強く降って40㍉程度になった。とにかく梅雨の間によ

く降って、夏の乾燥に備えなければならない。15日のまだ薄暗い朝、久しぶりにコジュケイが鳴いていた。いつも聞くホトトギスのニュア

ンスとはちょっと違う、チョットコイ、チョットコイと鋭い声が響いていた。

ツツジに覆いかぶさるツル性の植物が見苦しい。春先までに地面にはいつくばり除去したのにもうこんな状況だ。これでは日射をさ

えぎって来春の花にも影響がでる。。夏場の処理ができない理由がある。ツツジが大きくなり、混み合って容易に入れない。拙者は

自然のままを好み、剪定を好まないのである。殺人ダニのマダニの餌食になる危険があり、毒ヘビが潜んでるかもしれない。

外での作業の多いものにとって、マダニは危険この上ない。マダニが媒介するウイルス感染症を発症し死亡したことが波紋を広げて

いる。葉、枝、草の先端に潜んでおり、動物や作業人が通ると飛び移るらしい。田舎だけでなく、都会の公園、河川敷の草むらにも

潜んでいる。6日から2週間ほどの潜伏期間を経て、発熱や全身のだるさ、吐き気などの症状が出る。まだワクチンが開発されておら

ず、有効な治療薬がない。致死率がきわめて高い 「殺人ダニ」 だ。老人、体の弱い人、免疫力が落ちた人は注意したほうがよい。

今が梅雨だということを忘れてしまうかのような厳しい暑さ、猛烈な暑さです。甲府では38.2度を記録し、東京都心でも34.8度まで上がりました。そしてこの暑さに拍車をかけそうなのが、梅雨前線の消滅です。18日(水)午前9時の予想天気図では、太平洋高気圧が強まり、日本付近には梅雨前線の姿がありません。このように6月中旬に、天気図上から梅雨前線が消滅する確率はわずか1%です。 いったん消滅する梅雨前線ですが、週末には朝鮮半島付近から日本海で新たに顕在化し、北日本へのびてくる見込みです。この影響で、北日本や北陸、あるいは西日本の日本海側では曇りや雨となる所がありそうですが、太平洋高気圧の圏内と予想される関東以西の太平洋側では、真夏を思わせる晴天と厳しい暑さが続くようだ。少なくとも6月いっぱいは盛夏のような状態が続き、7月になってから梅雨が戻るのか、引き続き、今後の状況を見守るしかありません。

18日、桜山ではウスバキトンボが舞っていた。まだシオカラトンボ、コシアキトンボは見られない。夥しい数とはいきませんが、結構な

数で飛んでいる。あの薄いオレンジ色が西日に照らされ、一層濃くみえる。日本生まれではない、はるか南の島からやってきた渡りト

ンボです。あの小さな体のどこにそんなパワ-が潜んでいるかと思うが、飛ぶというよりは浮かんで流れてくるらしい。夏になると南風

に乗って北上し、夜は海上に浮かび体を休め、黒潮に乗って日本を目指すのだろうか。日本で産卵しても日本の冬には耐えられず

に死ぬという。ふるさとの南の島に帰ることなく死ぬのを承知で、毎年、海を渡ってくるところがロマンであり、感傷的でもある。昔の人

はこのトンボのことを精霊蜻蛉(しょうりょうとんぼ)と呼んだが、海を渡ってくるこの蜻蛉の習性を知って、祖霊がトンボに乗って帰って

くると信じたのだろうか。 「夕焼け、小焼けの赤とんぼ」 の作者三木露風は、一頭の赤トンボが竿の先に止っているのを見て、故郷

での幼い日を思い出して作詞したと伝えられています。一般に赤とんぼとは、日本生まれのアキアカネを指します。このアキアカネが

活動するのは午前中であり、午後2時頃を過ぎますと極端に少なくなります。オレンジ色のウスバキトンボが群れ飛ぶ時、その姿は夕

焼けに染まったように赤く見えることがあります。三木露風は夕方にこの光景を見て、夕焼けに飛ぶ赤トンボというように感じたのでは

ないでしょうか? まあ余計なことを知って、抱いてるロマンに水をさすこともないだろう。

今日の月が一番近い

6月11日は満月(ストロベリ-ム-ン)でした。満月の月は美しい、徐々に欠けていく月もいい。18日から19日にかけては下弦の月と

呼ばれるものがみられます。

月は地球から離れていってる!?

月は昔はもっと近くにあった。月は1年に3~4cmずつ地球から離れていっているという。現在の月と地球の距離は約38万キロ。その距離が約2万キロの時代は、1日の長さは約4時間ほどだったといわれます。

月と地球はお互いに引力があり、引っ張りあう存在。月の引力が、地球の自転軸の傾きを23度に保ち自転を鈍らせることことで、地球の気候の調節装置のような役割を担い、潮の満ち引きや生命そのものに強い影響を及ぼします。月が地球から離れる理由は諸説ありますが、その潮の満ち引きが月が地球から遠ざかる原因とも言われています。

月が完全に離れてしまうと、地球は超高速で自転をはじめ、1日の長さは約3分の1となり、強風や砂嵐が吹き荒れます。さらに地球への隕石の衝突によって大量絶滅が発生するとも言われています。まさに、月は幸運の女神のような存在なんですね。

また、月は地球の4分の1ほどの大きさがあり、衛星としては、大きすぎるという説も。たとえば火星の2つの衛星は火星の100分の1以下のサイズだし、地球とほぼ同じ大きさの金星には、衛星すら存在しません。そのことからも、月は特別な存在であると同時に、惑星として独立するだけの大きなポテンシャルを秘めているのです。

宇宙規模で考えると、わずかな距離ではあるものの、確実に月は遠ざかっています。でも、言い換えれば、今日の月が一番近いということになります。

月と地球との距離は、月が地球を回る軌道が楕円形なので、もっとも離れているときで約40万キロメートル、もっとも近づくときで約36万キロメ-トルとなります。ちなみに、地球にもっとも近いときの満月を「ス-パ-ム-ン」といいます。ス-パ-ム-ンは、もっとも遠い満月に比べて15パ-セント近く直径が大きく見えます。さて、月が地球から遠ざかっているという話ですが、確かに月は毎年3センチメ-トルほど地球から遠ざかっています。もちろん、遠い将来には人類を含めた地球上の生物にも大きな影響が出ることになるかもしれません。しかし、それらの変化はゆっくりと進みます。変化に合わせて、地上の生命体もゆっくりと適応しながら進化していくのではないでしょうか。

21日は夏至です。岳山に昇る朝日は、この日を境に右に移動していきます。夏至は、一年で最も昼が長くて、夜が短い日です。

夏至と冬至では、昼の時間が4時間から5時間弱も違います。夏至は二十四節気のひとつで、季節の変わり目を表します。春か

ら順番に春分、夏至、秋分、冬至と一年はめぐっていきます。薄明という言葉があります。日の出のすぐ前、日の入りのすぐ後の

、空が薄明るい(薄暗い)時のことである。わずかな時間ではあるが、照明がなくても屋外作業ができるわけだ。でも人が真っ先に

感じるのは、突然に日が長くなった、短くなったという感覚、心持である。急に ・ ・ ・ の感覚なのである。日が長くなったなと感じ

るのは、夏至にあらず、春のほうだ。逆に日が短くなったと感じるのは、冬至ではなく、つるべ落としの秋の日のほうだ。

2015. 6. 23. AM 5:49

2018. 6. 25. AM 5:50

夏至は、1年のうちで昼間が一番長く、日の出が最も早いとされます。実際はそうではないようです。日本では、日の出がもっとも

早い日は、夏至より1週間ほど早く、日の入がもっとも遅い日は夏至より1週間ほど後になります。この現象は、日本中どこでもほ

ぼ同様です。であれば、夏至の日にこだわることはない。

20日、シオカラトンボが飛んでいました。麦わら色ですからメスです。青みがかっているのはオスになります。下関地方気象台に

よれば、シオカラトンボの初見の平年は6月7日ごろとされます。このあとに続くのがコシアキトンボで、さらにウスバキトンボと続き

ますが、ウスバキトンボはもう登場しています。桜山ではかなりの数が舞っています。昔はその登場は梅雨明け頃というのが通説

だった。ウスバキトンボは好奇心旺盛なトンボです。集団で草刈りをやっているとどこからともなくやってきて上空に舞ってきます。

シオカラトンボが単独行動なのに対し、コシアキトンボやウスバキトンボは集団で舞うのが特徴です。4年前に自宅周辺のモミジを

伐採してからというもの、コシアキトンボはあまりみなくなった。トンボは広い空間や明るいところばかりとは限りません。少し山に入る

と、薄暗いところにハグロトンボがいます。力強く飛ぶのでなく、弱々しく滑るように、グライダ-のような感じですか。

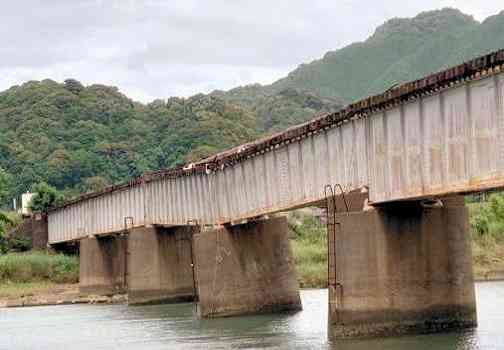

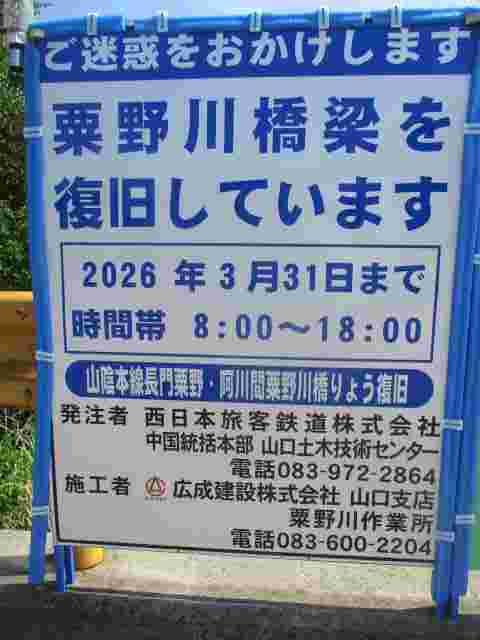

山陰本線の長門市―小串は、2023年6月末から7月の豪雨により大きな被害を受け、JR西日本の発表によれば、この区間の被災個

所は69か所に及び、現在も一部バスによる代行運転が続いている。その中でも最大の被害ともいえるのが、長門粟野~阿川にかか

る粟野川橋梁。JR山陰本線はこの橋を含む、下関市の滝部駅と長門市の人丸駅の20キロほどの区間で現在も運転を取りやめてい

ます。現場では、昨年6月から復旧工事を進め、6本の橋桁のうち1本を連結部分で切断して、重さおよそ20トン、長さおそよ20㍍の

橋桁を大型のクレ-ンで持ち上げて、別の場所に移動させていました。工事では取り外した一部の橋桁の損傷状態を確認して補修

方法を検討するとともに、下流側に1.4㍍ほど傾いた橋脚を新しいものに取り替える予定という。復旧工事はあと1年ほどかかる見込 みで、JR西日本では、25年度中の運転再開を目指しているということです。 2023年6月末から7月の豪雨により大きな被害を受けた長門粟野~阿川にかかる粟野川橋梁で復旧工事が進んでいます。 2024. 12. 4. 2025. 7. 2. 昨年12月、今年1月に撮影したものと半年経過した現在の画像を見て、どこがどう変わったかの進捗ぶりがわからない。 2025. 1. 24. 2025. 6. 21. 日本の夏は三つの季節を含んでいます。むせ返るばかりの若葉が山野に満ち、青空に鯉のぼりが泳ぎ、シャクナゲの咲く五月か ら、来る日も来る日も曇天が続き、雨に濡れて紫陽花のひっそりと咲く梅雨を経て、炎暑が列島をおおいつくす七月へ ・・・この豊 かな季節は自然をたたえ涼を求める懐かしい風物詩に彩られます。梅雨入りの高温多湿となりますと不快感も増すばかりです。 じっと我慢するばかりでなく、積極的に季節を楽しむ工夫も必要です。当地の梅雨明けの平年は7月19日ごろですが、今年は例 年より早く梅雨明けするかもしれません。沖縄・奄美地方は梅雨明けしており、当地の梅雨明けは7月初旬の可能性があります。 それまで雨の季節を楽しみましょう。 梅雨末期のまとまった雨が数日間続くと予想された22日の初日、40㍉の予想降水量がわずか1㍉程度に終わった。下関では32 ㍉降ったようだが、市内から50㌔北部に位置する当地は空振りに終わった。 山口県萩市椿の椿西小学校の5年生約30人が学校近くの田んぼで昔ながらの田植えを体験した。米作りについて理解を深めようと、地元有志や保護者らでつくる「つばき田んぼの会」の指導の下、田植えに取り組んでいる。児童らは水田にはだしで入り、ぬかるみに苦労しながら、もち米の苗を等間隔で次々と植えていった。5年の羽鳥桜佑さん(11)は「やってみると面白かった。雨にも負けず風にも負けず大きく育ってほ

しい」と話した。児童らは周辺の草をとるなどの管理をし、11月中旬に収穫したもち米を販売する予定。 道路を横切るカニが見られるようになりました。手が赤いので、アカテガニというのだろう。このカニ、面白いことには水が嫌いである ようだ。田んぼの畦で捕まえて、水に返してやるとすたこら陸に逃げて上がってくる。海からかなり離れた川辺の小高い場所で暮ら す、冬は川の土手などに穴を掘り冬眠する。繁殖期の初夏にはこれが徐々に河口域にまでさがってきて、満月の夜に成熟した卵 からゾエアと呼ばれる泳ぐ幼生を水中に放つ。これから産卵のため、二㌔先の海まで土手を這い上がり、車に轢かれる危険のある 道を遠路はるばる向かわなければならない。カニさん! 道中気をつけて、元気でね。 豊田町の一の俣にあるアジサイ村へ行ってみました。静かな山間に400株のあじさいが咲きほこっている。アジサイを見るだけでな く、園主に聞きたいことがあった。鹿対策をどうしているかということ。当初は網を張っておらず、ほぼ全滅したという。その後、周囲 を鉄線で囲んだという。布の防御ネットではいけないかという質問をしてみた。鹿が噛み切ったり、オスの角が網に引っ掛かった場 合は、暴れて支柱ごとなぎ倒されるという。たしかに花菖蒲を栽培していた時、角が網に絡んだオス鹿と大格闘したことがった。竹 の支柱は全てなぎ倒されていたことを経験している。とはいえ、我が家に鉄線の囲みまでする気はないのが現状である。 雨がしとしと降ります。雨だからこそ美しく咲く花があります。しっとりと雨に濡れるアジサイに心を動かされるのは日本人の美意識 ならではと思います。くすんだ紫陽花の色は太陽の下よりも雨雲の下のほうが映えます。花のグラデ-ションがぼかしの効果にな って、美しい風情を醸し出します。何度も花の色を変える浮気者だが、やがて色褪せ、音もなく散り始め、花のマリを崩していく。 その惨めな姿に、せんない思い出のような哀切さが感じられる。梅雨の終わりを告げる激しい雨とともに、アジサイも色褪せて終わ りをむかえます。梅雨のつく季語は多い。あばれ、戻り、走り、送り ―、この下に梅雨がつく。しとしと降り続く雨、暗く重い季節感 のなかで、 「梅雨の月」 というがある。この時期、雨気のこもった夜空では、月の光はどこか淡い。 梅雨末期のまとまった雨が予想した数日間だった。初日こそ空振りに終わりましたが。24日、25日のト-タルで70㍉強降ったこ とになる。26日からは梅雨明けしたような陽気が戻ってきます。この先二週間は雨の予報は出ていません。果たしてそうなるのか 、7月に入って梅雨のような気候がまた舞い戻るのかは神のみぞ知る。 夏の到来を告げるのがセミの初鳴きです。トップバッタ-はヒグラシですが、まだ登場しておりません。平年は6月末ごろには鳴い ていました。ヒグラシの初鳴きからしばらく経って、梅雨が明けたころに鳴くのがアブラゼミ。ところがアブラゼミの初鳴きが平年より 二週間も早い年もある。暦の上での現象と気象との現象は或意味では没交渉である。セミの初鳴きは必ずしも暦どおりではない ということ。 気象庁は27日、九州南部、九州北部、中国、四国、近畿が梅雨明けしたとみられると発表しました。

九州北部と中国、四国、近畿が6月に梅雨明けするのは観測史上初めてで、異例の早さとなりました。

また、梅雨の期間も九州北部と四国は19日間、中国地方は18日間で、いずれも史上最短となりました。それによって、梅雨の期間の総降水量はきわめて少なかったことを留意しておきたい。