警告しているのか、普及活動なのか、広告の意図がわからないシロアリ。

警告しているのか、普及活動なのか、広告の意図がわからないシロアリ。

(政治とは、なんだろう)

と、ふと思うことがある。

政治という言葉には、なにか不愉快な、ぬめぬめとした得体のしれないものに覆われた雰囲気がある。

現在の政治評論家やジャーナリスト、政治家本人がこの言葉を発する場合、「駆け引き」「裏工作」「寝返り」「買収」「金集め」等々、法律的もしくは道徳的な不正行為を正当化する言い訳として使っていることが多いため、いっそう不愉快に思えるからかもしれない。

政治とは、上記の不正行為を駆使しながら行う必要のあるものなのだろうか。

かつ、人蕩しの魅力、統率力、知識量が常人をはるかに超え、経験豊富な、選ばれた人でないと行えないものなのだろうか。

そのように思い、憂鬱な気分になったとき、ふと北条氏のことを考えると、

(政治とは、人並みの常識と自制心、そして死を恐れぬ勇気さえあれば、だれにでもできるのではないか)

と、涼風の吹きわたるような心地になる。

北条氏は大別して、ふたつある。

ひとつは鎌倉時代に執権として日本国の政治にたずさわった一族。

もうひとつは戦国時代に関東全域をほぼ掌握した一族。区別するために後北条氏とも呼ばれる。

この二氏には、血のつながりはまったくない。

しかし奇妙なことに、共通点が多い。

ひとつは、どちらも最後の代を除いて、暴君、暗君のたぐいが出なかったこと。

もうひとつは、倹約家が多く、民百姓の生活をつねに思いやっていた気配がみられること。

この共通点は、伊豆という地を発祥としていることに理由があるのかもしれない。

伊豆長岡、韮山、この地は先の北条氏のふるさとである。

いまでは伊豆の国市という名前になっているらしい。

伊豆の国は7万石、しかし北条氏のふるさとは、ひっくるめても1万石にはるかに足りない。

平家の全盛期、当主の北条時政が無位無官であったことからも、ほんのちっぽけな土豪であったことが推察できる。

むろん、天下の仕置に参画した経験は皆無である。

その北条氏が、領地に政治犯、源頼朝を迎えることによって、天下をひっくり返す大革命の主軸となり、頼朝の死後は天下の仕置を独占して、百年余りにわたって、みごとというしかない政治を行った。

そのことの不思議さはどうであろう。

などと考えて伊豆を訪れたのではない。

精神科医でもある作家の本に、「アルコール依存症と鬱病は現代の労咳である」という意味のことが書いてあった。

過去、労咳と呼ばれた結核は死病であった。

抗生物質が普及する以前は、空気のいい場所で静養し、うまいものを食って、病の進みを遅らせるだけが治療だった。

いまのアルコール依存症、鬱病もこれに似ている。

一生、完治は望めない。

ただただ、環境の変化と投薬によって、ふたたび発症しないことを望むのみである。

現代の労咳なら、労咳と同じように、サナトリウムで病を養ってもよいのではないかと考えた。

そこで知人から提供されたのが、たまたま伊豆長岡のリゾートマンションだったというだけのことである。

伊豆長岡は、いい街である。

マンションの広い共同浴場には、新鮮な温泉がつねに噴きこぼれている。

新鮮な魚を安く売る魚屋があって、生活雑貨や食料品の揃う大型店舗があり、すべて歩いてゆける。

ただ、地方都市のつねとして、道路がわるい。

狭い道路に歩道もなく、歩行者はつねに、自動車の危険にさらされながら歩かねばならない。

(これで、リゾートと呼べるのだろうか)

と叫びたい、そんな衝動が、滞在中つねにあった。

翌朝は、源氏山公園を散策した。

展望台から富士が望め、そこからゆるゆると歩いていくと、北条時頼の墓がある最明寺に至る。

という、ガイドブックの説明だった。

散策という言葉が詐欺に聞こえてくるような山道をあえぎながら登り、ボールペンを落としたことすら気づかぬほど懸命に登り、ようやく展望台に到達する。

伊豆から望む富士は、やはり美しい。

午後になると空気が濁り、富士は見えなくなる。

展望台からやや下りつつ20分ほど歩き、最明寺に到達した。

この最明寺は、時頼の隠居名である、「最明寺殿」の、あの最明寺ではない。

本来の最明寺は鎌倉にあった。

5代目の執権、北条時頼は、ライバルの名越氏、三浦氏をほろぼすといった生臭い仕事を果たしたのち、一族の長時に執権を譲り、鎌倉の最明寺に隠棲した。

謡曲「鉢の木」で有名な、あの最明寺入道である。

そのとき、北条氏のふるさとであるここにも、最明寺がつくられ、遺骨を分骨して墓も建てられた。

ややこしいことに、鎌倉の本家最明寺は、北条の世が終わってから荒れ果て、廃寺となっている。

そして伊豆に残された最明寺は、どういうわけか、北条氏が弾圧していたはずの日蓮宗になっている。

人の世の儚さとは、このようなものであろうか。

最明寺を出ると、危険な道路を歩き、宿に戻る。

途中、母親が温泉饅頭を買う。

町中に「元祖」「本家」「老舗」などの看板が並ぶなか、ひとつの店に入った。

午前中だというのに行列している。

持って帰るつもりなら、もっと後で買った方がいいと気遣い、

「だれかに贈るのですか」

と聞くと、

「自分で食べるのです」

と答えた。

私もひとつ食べたが、甘みが控えめで食べやすかった。

昼食は和食料亭「あら川」の懐石ランチだった。

三千円のランチながら、器にも食物にも丹精がこめられているようで嬉しい。

刺身で出てきた白身魚を、

「これは、なんですか」

と訊ねたところ、

「ヤガラです」

とのことだった。

文字通り矢の柄のような姿をした魚である。皮の色からアカヤガラであろう。美味だが数がとれないため珍重され、市場に出ずに港から直接料亭に送られると聞いたことがある。

夕食は魚屋の経営する料理屋「魚武」に行った。

驚いたのは、みごとな金目鯛が運ばれてきたことである。

甘辛く煮付けたその金目鯛は、ざっと40センチはあった。

築地の市場で美味いと評判の店でも食べたことがあるが、それと比べると、魚の新鮮さではこちらが優る。

味付けは、好みながら薄味で煮あげた築地がやや上だろうか。

翌日は、バスで終点の「伊豆三津シーパラダイス」まで行く。

他の客はすべてシーパラダイスに入っていったが、われわれのみ、その横にある朝市に向かう。

期待に反して、鮮魚のたぐいはまったくない。

作業用ジャンパー、ミカン、野菜、干物、植木などが売られているのみである。

やむなく塩辛(300円)と山葵(400円)のみ購入して帰る。

ここから眺める富士も、姿がよい。

それにしてもこのシーパラダイス、すぐ近くの「あわしまマリンパーク」と狙いがかぶっているように思うが、客入りは大丈夫なのだろうか。

老婆心ながら、余計な心配までしてしまった。

昼食は、宿の近くの蕎麦屋「橋本」でとった。

午前11時半から午後3時半までしか営業しないため、営業時間内は、ひきもきらず客が来る。

かき揚げ天ざる(1,350円)のかき揚げは、予想を超えて大きい。小海老に小柱に白身魚と、海の幸が豊富なかき揚げである。

天ざるで満腹してしまったので、腹ごなしに散策する。

まず近所の宿屋でやっていた、繭玉の展示会を見る。

繭玉とはもともと、養蚕を行っている地方で、蚕の繭を色とりどりに染め、他に大判小判や大福帳、サイコロ、当たり矢などの模型とともに笹にぶらさげ、1年の幸福を祈る縁起物である。

この知識は、横溝正史「悪魔の手毬歌」からの受け売りである。

この地ではすでに養蚕を行っていないため、繭玉も、他の飾り物と同じく、絹布を絹糸でこまかくかがって作った、手の込んだものである。

そんな中で、見慣れぬ飾り物があったのでよく見ると、獅子の顔に虎の身体と蛇の尾がついている。

鵺(ぬえ)であった。

この地は北条氏のふるさとであるだけでなく、源三位頼政が鵺を退治した際に娶ることを許された宮中の美女、あやめ御前の生誕地であるという言い伝えもある。

ここで鵺の人形を買ったが、あいにくと忘れてきてしまった。

そこからまっすぐ歩いて橋を渡った先に北条寺があり、北条義時夫妻の墓があるというので歩いてみる。

これがまったくの難行軍であった。

観光地図のまやかしで、中心地から外れた名所は非常に近くにあるように描いてある。

橋を渡って5分も歩けばいいかと思ったら、1時間は歩かされた。

途中でくじけてバスに乗ろうとしたら、バスは日に1本しかない。

タクシーはまったく通らない。

ようやく北条寺についたら、義時の墓は高台の上にあった。

長い階段を登り、ようやく2代目の執権、北条義時と正室の墓にたどりついたとき、私は欲も得もなく、へたりこんでしまった。

義時夫婦の墓は、そんな苦労も知るよしもなく、2代にわたる将軍暗殺も、父の後妻一族皆殺しも、天皇御謀叛もすべて忘れたかのように、高台から伊豆の野を見おろしていた。

翌日は反省して、できるだけ文明の利器を利用することにした。

まずバスで伊豆長岡の駅まで行き、タクシーで反射炉まで向かう。

幕末の韮山代官、江川太郎左右衛門設計による、大砲鋳造のための反射炉である。

日本でも幕末の反射炉は薩摩とここにしか残っていないとのこと。

私は佐賀で見たことがあるような気がしたのだが、家に戻って確認してみると、佐賀には図面と模型しか残っていなかった。

もともと日本には、日本刀に見られるように、低温で鉄を柔らかくして叩く、鍛鉄の技術しかなかった。

鉄砲もその要領で、鉄芯に柔らかくした鉄を巻き叩いていく、チクワを作るような製造法であった。

そこに幕末の騒乱で大砲が必要になり、高温で鉄をどろどろにし、型にはめて作る、鋳鉄技術が求められた。

伊豆と薩摩と肥前、この3カ所でほぼ同時に、西洋式の反射炉が建造されたのである。

この日本人の吸収力の速さには、感嘆せざるを得ない。

西洋人と戦うつもりなら、西洋人と互角の兵器を、自国内で作れるようにしないといけないと考えたのである。

幕末の先覚者たちは、時代遅れの武器で敵と互角に戦うつもりでいた昭和の日本陸軍、外国から戦闘機や戦艦を輸入してこと足れりとしている平成の防衛省、この連中よりずっと合理的で健全な思考法をもっていた。

反射炉に隣接した「蔵屋鳴沢」でつるし飾り雛を見る。

昨日の繭玉と同じように、雛人形や鯉、七福神、鶴、亀など、さまざまなめでたいものを糸で吊したものである。

吊してある人形の中には、近藤ようこの漫画で女性を襲う水子のような、妙に恐ろしいものもあった。

ここで妙に卑猥にもみえないこともない雛人形を買う。まったく関係ないが「伊豆限定」に負けて山葵キティちゃんも買う。

昼食はここでとることにした。和牛網焼き山葵醤油ランチ。肉が軟らかく、生の山葵によく合う。

そこからバスで、と思ったのだが、昨日同様、バスが日に一本しかない。

しかも、もう過ぎてしまっている。

やむなく歩く。畑のへりに生えている土筆や梅を見ながら、できるだけのんびりと歩く。

その途上、妙なものを見た。

「にらポット」という。

何がにらなのか、どこがポットなのか、疑問符にまとわりつかれながら、なおも歩く。

伊豆には、わからないことが多い。

にらの販売機なのか、にら収納庫なのか、はたまた韮山を誇示しているのか。

蛭ヶ小島は、むかし狩野川とその支流にかこまれた中之島だったが、いまでは平野のなかに埋もれはてている。

頼朝がひとり読経した小館も、頼朝と北条政子が逢引きした川の瀬も、いまは偲ぶよすがもない。

その横に民族博物館と看板の立った、江戸時代の館があったが、あいにく休館日であった。

蛭ヶ小島跡から、比較的整った歩道を歩いて南下し、線路を越えてさらに南下すると、堀越公方館跡である。

北条の世が終わり、後北条の世が来るまでの間、日本には公方が3人いた。

ひとりは室町幕府の主宰者である足利将軍。

もうひとりは、南朝方の新田、結城、北畠などの東日本勢力を牽制するために、鎌倉においた公方である。

初代公方には足利尊氏の次男であり、2代目将軍、義詮の弟である足利基氏が任ぜられた。

管領として上杉氏が任ぜられ、京の幕府と同格の組織といってよい。

関東公方と呼ばれた。

しかし2代目、氏満のころから、みずから京の将軍にとってかわる勢いを示した。

この欲望に、管領上杉家の家督争いが絡み、上杉禅秀の乱が起きた。

関東は乱れた。

ついには4代目の関東公方、持氏が公然と室町幕府に叛旗をひるがえした。

永享の乱である。

持氏は幕府方の軍勢に破れ、自害した。

5代目関東公方には、持氏の息子成氏が就任した。

成氏も室町幕府に従順ではなかった。

そのため管領の上杉氏にそむかれ、鎌倉から古河に逃亡した。

これを古河公方という。

室町幕府は古河公方をおさえるべく、8代将軍義政の弟、政知を関東に下向させた。

しかし古河公方に味方する勢力はなお強く、政知は鎌倉に入れなかった。

やむなく、伊豆堀越に館を建て、棲みついた。

これが3つめの公方、堀越公方である。

複雑な話で読者の頭を混乱させ、まことに申し訳ない。

しかし開きなおっていえば、室町時代は複雑な時代なのである。

欲望と陰謀、集合離散が乱に乱を呼び、世は乱れた。

北条氏が素朴な方針で素朴に政治を行っていた時代とは、変わってきたのである。

だいいち、室町時代に本来の意味での政治があったか、どうか。

堀越公方は、長くつづかなかった。

政知の死後、家督争いが起こった。

政知の長男、茶々丸が、弟の潤童子とその生母を殺し、公方を奪いとった。

この機に乗じ、駿河から伊勢家の末裔、早雲が攻めこんだ。

茶々丸は窮し、堀越御所の裏にある守山に逃げこんだあげく、三浦半島の三浦氏を頼った。

戦国時代の幕開けとされる。

早雲は伊豆を攻めとっても、堀越御所には入ろうとしなかった。

その近くに北条氏が住んでいた館があった。

そこを修復して棲みついたことから、里人は早雲を「北条殿」と呼ぶようになった。

堀越御所から歩いて5分もない北条氏の館に棲みついたことに、早雲のしたたかな計算が見られる。

早雲は北条館に棲みつくことによって、足利ではなく北条の政治を嗣ぐことを、無言のうちに宣言したのである。

いま、堀越御所も、北条館も、あとかたもない。

堀越御所跡は発掘されたが、いまは休止している。

北条館跡には公園が建設されるとのことだが、いつのことやら、見当もつかない。

すべては往時茫々というべきか。

左が堀越御所跡、右が北条館跡。

北条館跡から、「この先守山遊歩道」という矢印があった。

遊歩道という言葉にまたも騙され、険しい山中を彷徨することになった。

咲き乱れる山椿、野鳥の鳴き声だけが安らぎとなってくれた。

山椿蜜をせせりつ目白舞ふ

風に竹 鳴りあふ丈の高さかな

冬の山 はぐれ寒鴉のむせび啼く

虎玉

山に迷ったあげく、ようやく下山したのは、真珠院の前であった。

真珠院は、源頼朝が政子より前に言い交わした相手、大庭景親の娘、八重姫を弔う寺である。

彼女は政治犯の子を産んだことを父に責められ、赤子を沼に投げ捨てられ、みずからも赤子を追って沼に入水した。

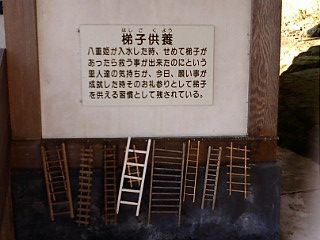

このとき、「せめて梯子があれば助けられたのに」ということで、願が叶った場合にはミニチュアの梯子を奉納する習慣がある。

自殺者に梯子など無用と思われる。

そのあと訪れた願成就院は、拝観時間外とのことで、寺内の観覧はかなわなかった。

やむなく、早雲に殺された堀越公方、茶々丸の墓と、北条氏初代執権の時政の墓のみ見て帰る。

足利も北条もみな失せにけり棲める証を墓と残して

虎玉

翌日の朝は、ふたたび源氏山に登った。

なくしたボールペンは見つからなかったが、あやめ御前を弔う寺、西琳寺をみつけた。

以前にも書いたが、あやめ御前は、伊豆長岡に生まれ、生来の美貌により都に呼ばれ、鳥羽院に近侍する官女となる。

平安も末の末、やがて平家が全盛となる直前のころである。

そのころ近衛帝は、謎の妖怪に夜ごと魘されていた。

僧侶の祈祷も、陰陽師の魔除けもなんの効験もない。

かくなるうえは、ということで、摂津源氏の氏の長者にして武勇で聞こえた源頼政に警護を依頼した。

頼政は宮中の暗がりにひそむ奇怪な影を見出し、2夜にわたって弓を引いたが、妖怪は逃げ失せた。

しかし、3夜めに射止めた。

撃ち落とされたそのものは、頭は猿、身体は狸、尾は蛇、脚は虎、翼は鷹という奇怪な生物であった。

これを鵺という。

鳥羽上皇は喜び、頼政を院に招き、美女で聞こえたあやめ御前を賜った。

そのとき鳥羽院は、同じような美女を集めて揃え、頼政に「たれがあやめの前か、そなたわかるかの?」とからかったという。

困った頼政は、

五月雨に 沢辺のまこも 水越えて いずれ菖蒲と 引きぞ煩ふ

という歌を詠んでごまかしたという。

ここから、同様に優れたものが並んでいることを「いずれもアヤメ、カキツバタ」と言うようになった、という。

これは豆知識である。

この地域では、あやめ御前とともに鵺もマスコットキャラクターになっており、繭玉に吊られていたり、源氏山展望台の写真パネルになっている。

頼政とあやめ御前は、いつまでも幸せに暮らしました、というような結末ではない。

頼政は平家全盛時にもうまく身を処した。

のぼるべきたよりなき身は木の下に 椎(四位)をひろひて世をわたるかな

という頼政の歌を聞いた平清盛は、

「あの爺は、まだ四位であったか」

とおどろき、頼政を三位に昇進させた。

それまで、源氏で三位まで昇進したものはないため、人々は敬意をもって、

「源三位頼政」

と呼んだ。

しかし、頼政の息子、仲綱が、平家の公達から受けるさまざまな侮辱に耐えられず、反乱を決意した。

そこへ以仁王の「平家討つべし」の令旨が届いた。

頼政は仲綱に引きずられるようにして挙兵した。

頼政・仲綱の戦略では、以仁王の令旨を受けた源頼朝、木曾義仲らが挙兵し、平家の軍勢が都を離れた隙を突いて京を占拠する予定であった。

しかし事前に計画が漏れ、頼政と仲綱の親子は孤立無援のまま宇治川で戦い、死ぬ。

夫を失ったあやめ御前はふるさとに戻り、この西琳寺で頼政の菩提を弔って老後を養ったという。

昼食は、近所のひょうたん寿司でとった。

面倒くさいので2,000円の上盛り切りを頼んだが、やはりここもマグロがうまい。

穴子の一尾盛りなどもあって、満腹してしまった。

午後は、地図を頼りにあやめ公園を探そうとした。

しかし、雲に隠れたか霞と消えたか、どこにも見あたらない。

地図あるはずのところに公園がない。

あるいはもっと道路から離れているのかと思い、山道を歩いていたら、なぜか中学校の校門に出る。

授業が終わったのか、制服の男女中学生たちがぞろぞろと歩いてくる。

まさかとは思うが、ここで変質者と誤解されてはまずいことになると判断し、あわてて逃げ出す。

あやめ公園を断念し、宗徳寺を目指して地図を頼りに歩いてみたが、なぜか到着した先にあったのは石鳥居だった。

碑文を読むと日枝神社。どこで寺が神社に化けたのか、今になってもどういうわけだかまったくわからない。

道に惑い雲か霞か宗徳寺

虎玉

はたしてあやめ公園とは本当にあったのだろうか。実在するものなのだろうか。それとも観光地図にのみ存在する、ファタ・モルガーナの如きものなのだろうか。そもそもあやめ御前などという女性は実在したものだろうか。鳥羽院に仕えたという伝説は、頼政と連れ添ったという伝説は、すべてまぼろしであったというのか。

伝説は、曖昧模糊としているがゆえに美しい。

このタイトルにしたのは、たまたま直前に読んだ尾崎紅葉の日記「十千万堂日録」の付録が「銚子記行」だったからなんですが、どういうわけか尾崎紅葉でなくて司馬遼太郎が憑依してしまったのは、どういうわけだろう。

なにかを訴えかけようとして途中で断念しているメッセージ。よほど怖かったのだろうか。