寄稿

(2005年12月)

燦々会

相原孝志氏

相原孝志氏

|

寄稿 (2005年12月)

|

|

燦々会

相原孝志氏 |

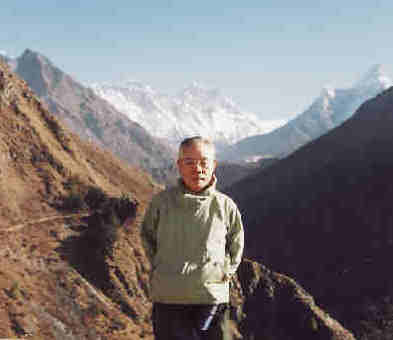

かの有名なヒマラヤ・トレッキング募集の話を聞いて一瞬興味をそそられたものの、 経験もない古希人に、心身両面での耐力有りやなしやと悩むこと頻りであった。 ただこれが我人生最後のチャンスかも知れぬと思うと、好奇の心理に唆され 「何事も実行あってこその人生ぞ」と、未体験ゾーン突入を決意するのであった。 そしてその結果は如何、結論をまず言おう。その結果は大成功だったのである。 総勢10名のパーティが、ネパールの大乾季11月、仙台を発ち首都カトマンズ 経由でトレッキングスタートポイント標高2804mのルクラ村に到着した。 早速6000m級名峰が雲の上から我々を歓迎している。全行程12日間のうち トレッキングは7日間、往路はエベレストが間近に見える3867mのタンボジェを 目標折返し地点として4日間で登坂し、復路はこれを3日で下るのである。 そのためのトレッキング隊構成は、現地ガイド、ポーター、炊事班と結局本隊に 倍する総勢23名となったのである。 |

|

そしてトレッキング水平距離 約60km、合計トレッキング時間 約38時間、所要歩数 約12万歩となったのである。 なお余談だが、奥の細道で芭蕉が歩んだ道は一日当たり20km以上ということを読んだことがあるが、 上には上があるということなのか、芭蕉の真似は出来そうにない。 さて行程のあらましを述べなければならないだろう。 初日、いよいよヒマラヤを目指し第一歩を踏み出した。ルクラ→パクディンの200mの下り、4時間程度の足慣らしというところ、 高度は既に2600mを越えている。 2日目は、パクディン→ナムチェバザールの標高差830mを登る本格的登坂で、最後の600mは心臓破りの急坂、 一歩一歩の積み重ねが望みを達成しうる唯一の手立てであると自分に言い聞かせ、耐え、ゆっくり登る。そろそろ3000mを越え、 人によっては高度障害が出る頃であるが全員頑張っている。高所での注意は自分のペースを守りゆっくり歩くこと、 十分な水分補給であるというが、これは厳守しなければならない。 途中注目の初エベレスト遠望は木々の梢越しに眺望され、わが人生でのエベレストとの初対面となった。 仙台発後4日目である。目標地は未だ遥かなる遠地ではあるが、あれが標高8848m世界最高峰エベレストである、しかしまだまだ遠い。 3340mにあるシェルパの里ナムチェバザールを目指しての約6時間の登りは、脳と脚腰、そして心肺など全臓器をフル稼働させる 心身総動員体制となった。これだけ集中的負担を長時間にわたりしかも緊張感をもって行動したことはないように思う。 これがトレッキングであると漸く納得したが、我が心身の弾性限界奈辺にありやと確認したということなのかもしれない。 とにかくヒマラヤ・トレッキングは高所であるだけに、登りは心肺に、下りは足膝に負担がかかり並大抵のことではない。 しかも一瞬の注意不足が転倒や場合によっては滑落などの事故につながるリスクが絶えず潜在している。 転倒は軽度なものであっても翌日以降に影響が残る可能性もある。その防止には注意力保持が求められるのだが、 頭の機能維持が必要でそのためには腹式呼吸が効果的であったように思う。 3日目は高度順応のため、ナムチェバザールからエベレストの眺望の効くエべレスト・ビューホテルまでをゆっくり往復、 とはいっても高度3300mでの標高差400mの往復はやはりきつい。4時間以上を要したようだ。 4日目は、いよいよ折返し地点までの最終アクセス、しかも急坂が長く続き油断できない。 その後も一歩ずつ歩を進めることで山々の風景が変化していき、ヒマラヤが徐々にその山容を大きくしていく。 私にとってとんでもない難行苦行ではあったがそれだけの価値はあった。得られたものが素晴らしいことばかりであり、 感動に苦労は付き物と納得したのである。とにかく高所・急坂・長距離のヒマラヤ・トレッキングは、 トレッキングの醍醐味を存分に堪能させてくれた、と言ってはみたものの並大抵のことでなかったというのも本音である。 ただこの高所での難行苦行の中我ながら不思議なことなのだが、色々のことを感じそして多くのことを考えることができた。 頭は冴えていたともいえるようだ。 | |

| |

感想を述べるとすれば、それは何といってもあの素晴らしい景観から受けた感動だ。 世界最高峰のエベレストに近づくにつれ、山々の様相はますます素晴らしさを増すのだが、同時に人を寄せ付けまいと威圧するような 強い何かを感ずるようになり、そのくせ神々しいまでの山々の表情が次第に明確になって神々の住みかであると印象付けようとしていると さえ思えるのであった。そしてその連山の手前には、深く刻み込まれ奈落の底に吸い込まれるような長い深山幽谷があって、 神の住みかを守るべく人の行手を阻んでいるようにさえ思えるのである。 とにかく素晴らしく感動的な景色であることは確かだが、ただそれだけの単純なものではない。 何か身の引締まるような強い緊迫感を覚え、なんとも言われぬ荘厳ささえ感ずるようになるのであった。 これは筆舌では簡単に表せず、間近に邂逅した者にしか実感できぬことであることは確かである。 もう一つそれは、この素晴らしい山々の誕生はどのようなものであったのかと考え続けていた。 「そうだこれは神業だ、そうに違いない」何故ならただ事とは思えぬ出来栄えだからだ。ならば神は、ヒマラヤによって人間どもを 感動させようとしているだけなのか、そうではあるまい。他に何かあるのではないか、何か告げようとしていることがあるのではないかと 考えてしまう。私に対し、人類に対しそして文明社会に対して、神の告げようとしていることは何かという疑問が残ったのである。 5日目帰路につく日、山々に対し最後の挨拶を申し上げた。エベレストが間近に大きく見える折返し地点タンボジェの朝、 エベレストを中心にローツェ、ヌプツェ、ピーク38などが見える。 ここで朝日に輝くエベレストや山々に向かって「これがわが人生にとって、エベレストとヒマラヤとの最初の出会いであり、 同時に最後の別れでもある」と、多くの感動を与えてくれた感謝の気持ちをも込めて合掌したのだが 「これからの人生、より実り多きものとされよ」との励ましの応えを聞いたように思われたのである。 「さあこれから下界に降りる、長い下りの道が待っている、心して進もう」 | |

| |

《空撮写真(これはカトマンズ帰着後、改めて専用飛行機に乗り空撮したものです)》 | |

それにしても素晴らしいトレッキングではあった。 人生の目的は何か、その一つ、それは「人生の中でどれだけ多くの感動をもらうことができるか」だと思っているのだが 今回の旅はその一つとなるのは間違いなさそうである。 | |

平成17年12月 前へ戻る |