![]() 図書館員のコンピュータ基礎講座

図書館員のコンピュータ基礎講座

- TOP

- フィルム

- フィルム

フィルム

ここでは一般的な写真撮影用のフィルムについてご紹介します。

フィルム・サイズ

フィルム・サイズ

一般に普及しているフィルムのサイズは、大判、中判、35ミリ、小型に大きく分かれています。以下に代表的なものをご紹介します。

なお、下の表の有効画面サイズ(フィルムの画像が記録できる部分)はJIS規格のものです。

大判

大判(Large Format)はシート・フィルムと(Sheet Film)も呼ばれ、フィルムはシート状の形態をしています。サイズが大きい分、情報量が大きく、主にポスターや結婚式の記念写真など、大伸ばしの必要なプロの撮影に使用されます。

| 判の大きさ(inch) | 読み | 有効画面サイズ | 縦横比率 |

|---|---|---|---|

| 8×10 | エイトバイテン、バイテン | 200×250mm | 1:1.25 |

| 4×5 | シノゴ | 100×125mm | 1:1.25 |

中判

中判(Medium Format)はブローニー(Brownie)とも呼ばれ、全て幅6cmのフィルムですが、縦のサイズの違いで数種類のフォーマットが存在しています。下の表で紹介している他に6×8や6×12などもあります。

ブローニーはロール・フィルム(Roll Film)の形態(シート・フィルムもある)で、フィルムの長さの違いで120という標準サイズと220というサイズがあります。220は120の約2倍の長さで、撮影できる枚数も2倍です。主にプロや写真愛好家などが用います。

| 判の大きさ(cm) | 読み | 有効画面サイズ | 縦横比率 | 撮影可能枚数(120の場合) |

|---|---|---|---|---|

| 6×9 | ロクキュウ | 56×82.6mm | 1:1.475 | 8枚 |

| 6×7 | ロクナナ | 56×69mm | 1:1.23 | 10枚 |

| 6×6 | ロクロク | 56×56mm | 1:1 | 12枚 |

| 6×4.5 | ロクヨンゴ | 41.5×56mm | 1:1.349 | 15枚 |

6×4.5はセミ判とも呼ばれます。

35mm

35mmと呼ばれるフィルムは、一般に最も普及しているロール・フィルムで、135フィルムと呼ばれることがあります。

| 判の大きさ | 読み | 有効画面サイズ | 縦横比率 |

|---|---|---|---|

| 35mm | サンジュウゴミリ | 24×36mm | 1:1.5 |

小型

35mm以下のフィルムを小型(Miniature Format)フィルムと呼ぶことがありますが、35mmフィルムは最も普及している形態なので別扱いされることが多く、24mmのAPS(エイピーエス;Advanced Photo System)や9.5mmのミノックス(Minox)などを小型と呼ぶことが多いようです。

APSは新しいフィルムのフォーマットで、カートリッジに入っています。

|

|

|

|

| 4x5 | ブローニー | 35mm | APS |

モノクロ、カラー

モノクロ、カラー

フィルムには乳剤(感光材)が塗布されており、一般に使用されるものは、その種類によって、モノクローム、カラー・ネガティブ、カラー・ポジティブなどに分けられます。

モノクローム・フィルム

モノクローム・フィルム(Monochrome Film、モノクロ)は色情報が無く、撮影者の意図が表現しやすいため、プロのカメラマンや写真愛好家などが愛用しています。

|

|

|

||

| 被写体 | 現像後のフィルム | プリント後 |

ネガティブ・カラー・フィルム

ネガティブ・フィルム(Negative Film、ネガ・フィルム)は、下の画像の様にフィルム上では明暗と色が反転していて、プリント(紙焼き)により自然の色が表現されます。ラチチュード(Latitude、露出の過不足、つまり明暗の幅のこと。明暗に伴って発色(色の鮮やかさ)を左右する)が広く、プリント時に多少の露出と色を補正することができるため、一般の記念写真などの素人の撮影に向いています。

|

|

|

||

| 被写体 | 現像後のフィルム | プリント後 |

ポジティブ・カラー・フィルム

ポジティブ・フィルム(Positive Film、ポジ・フィルム)は、スライド・フィルム(Slide Film)やリバーサル・フィルム(Reversal Film)とも呼ばれ、フィルム上で自然の露出と色が再現されます。ラチチュードが狭く、後での補正が困難なため、精密な撮影が必要となります。しかし、補正ができない分、撮影者の意図する露出や色が反映されるため、プロや写真愛好家などに使用されています。印刷原稿用、電子化用の撮影に向いています。

|

|

|

||

| 被写体 | 現像後のフィルム | マウント後 |

その他のフィルム

これらの他に、ポラロイド・フィルム(Polaroid Film)などもあります。

撮影と保管

撮影と保管

撮影の際に必要な知識についてご紹介します。

乳剤番号と有効期限

フィルムのパッケージには乳剤番号(製造番号)が書かれており、乳剤番号が同じであれば、同じタンクで同時期に製造されたことを意味します。乳剤が違うと感度や色のバランスが微妙に異なるため、特にポジティブ・カラー・フィルムなどを使用する高精細な撮影を行う際には同じ乳剤番号のフィルムを使用する方がよいでしょう。これに対しネガティブ・カラー・フィルムは、プリント時に補正ができるため、乳剤の違いをあまり気にする必要はありません。

また、フィルムのパッケージには有効期限が書かれています。フィルムは生き物だと良く言われています。なるべく新しいフィルムを使用し、撮影後はすみやかに現像に出すようにしましょう。

チャートと巻尺

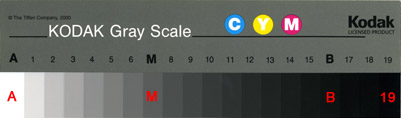

撮影時には、色、階調、スケールが表示されているカラー・チャート(Color Chart)またはグレースケール・チャート(Grayscale Chart)を映し込んでおきましょう。画像編集ソフトウェアなどでデジタル化した画像を編集・加工する際に、階調や色合いなどを調整することが容易になります。また、巻尺を一緒に映し込んでおくと大きさなどが分かりやすくなるので便利です。

|

|

| KODAK Q13カラーセパレーション&グレースケール | |

ライト・ボックスとルーペ

ポジフィルムの発色やピントなどをチェックする際には、ライト・ボックス(フィルム・ビューア)とルーペがあると便利です。

ライトボックスアは様々な大きさのものがありますがA4サイズのものを用意しておけば十分です。

ルーペは4倍程度のものと10倍程度のものの2種類を用意しておくと便利です。4倍程度のルーペでは35mmフィルムの全体を見ることができ、10倍程度のルーペではフォーカス・チェック用に使えます。

保管

フィルムは高温、多湿、光を嫌います。未使用のフィルムは容器のまま冷蔵庫で保管し、常温に馴らしてから使用するのが良いと言われています。カメラなどと一緒に保管できる防湿キャビネットというものも販売されています。撮影後のフィルムも高温・多湿・直射日光を避け、冷暗で風通しの良い場所に保管しましょう。

白黒フィルムやネガティブ・カラー・フィルムは、スリーブと呼ばれるビニール・シートに入れて(一般的に、現像後に付いてくる)保存するのが一般的です。これに対し、ポジティブ・カラーフィルムはスリーブに入れて置くこともできますが、スライド・トレイにマウントしたものを保存するのが一般的です。防湿剤(シリカゲル)などの使用も有効ですし、専用の防湿箱やキャビネットも販売されています。

ポイント

米国国立公文書館(National Archives and Records Administration, NARA)のガイドライン「Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials: Creation of Raster Image Master Files![]() 」(2010年8月)では、KODAKのQ13およびQ14カラーセパレーション&グレースケールをスキャニングした画像を基にグレー階調やカラーの値を定める方法が示されています。具体的には、グレースケール・チャートとカラー・チャートのそれぞれに対し3つの照準点(Aimpoint)を設け、その部分の5×5ピクセル(計25ピクセル)または3×3ピクセル(計9ピクセル)の領域を対象として値を測定し、その値が許容範囲に収まるようにします。

」(2010年8月)では、KODAKのQ13およびQ14カラーセパレーション&グレースケールをスキャニングした画像を基にグレー階調やカラーの値を定める方法が示されています。具体的には、グレースケール・チャートとカラー・チャートのそれぞれに対し3つの照準点(Aimpoint)を設け、その部分の5×5ピクセル(計25ピクセル)または3×3ピクセル(計9ピクセル)の領域を対象として値を測定し、その値が許容範囲に収まるようにします。

| 照準点 | 照準点の値 | 許容範囲 | ||

|---|---|---|---|---|

| RGBレベル | 黒の割合 | RGBレベル | 黒の割合 | |

| A | 242-242-242 | 5% | 239~247 | 3~6% |

| M | 104-104-104 | 59% | 100~108 | 58~61% |

| 19 | 12-12-12 | 95% | 8~16 | 94~97% |

| B(代替) | 24-24-24 | 91% | 20~28 | 89~92% |

- 最も暗い階調である19を照準点とすると、過度なフレアや反射、不均質な照明の問題がありえるため、Bの照準点を採用する方が良い場合もある。

| 照準点 | 照準点の値 | 許容範囲 | ||

|---|---|---|---|---|

| RGBレベル | 黒の割合 | RGBレベル | 黒の割合 | |

| 上段の白 | 237-237-237 | 7% | 233~241 | 5~9% |

| 背景のグレー | 102-102-102 | 60% | 98~106 | 58~62% |

| 下段の黒 | 23-23-23 | 91% | 19~27 | 89~93% |

- 図解雑学カメラのしくみ / 丹野清志著 ナツメ社, 2001.12 [b]

- 明快楽しく読める写真用語事典 (玄光社Mook . 実力UPシリーズ) 玄光社, 1998.10 [b]

- 中判カメラの魅力 / Mamiya-OP (Mamiya-OP Homepage) [w] 2002.10.20