|

鹿児島県でマッコウクジラ座礁 2002.1.22-23

2002年1月22日朝、鹿児島県大浦町の海岸に14頭からなるマッコウクジラの群れがマス・ストランディング(集団座礁)しました。

悪天候の中、懸命の救助作業が行なわれ、23日午後に1頭の救出に成功、しかし、残る13頭は残念ながらそれまでに死亡が確認されました。

ただし救出された個体も、TV画像を見た限りでは右目を損傷するなど負傷の度合いが高く、今後が気遣われます。

また、今回は一頭だけでも数十トンにのぼる死骸の処理が問題となりました。各地の博物館から骨格標本としたい旨の要望もありましたが、あまりの重量に埋葬予定地への輸送が困難であることがわかり、最終的に一頭をのぞき海洋投棄となる模様です。

■南日本新聞の記事

1/28よりトップページ->ピックアップ特集

にまとめられています。

マッコウクジラについて

ここでは、マッコウクジラについて私が知っている事項をいくつかまとめておきます。ご参考としていただけると幸いです。

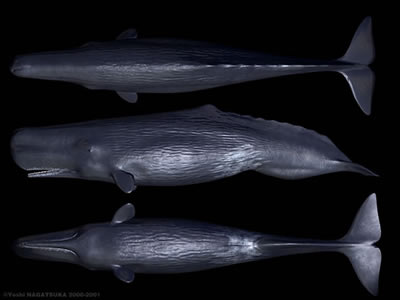

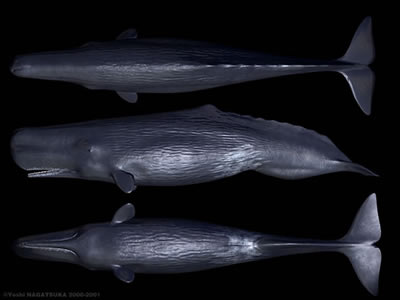

マッコウクジラはハクジラ亜目の中では最大の種で、メスは12-14m、オスは最大18mほどに達します。

体色は全身濃い灰色ですが、「白鯨」に描かれた「モビー・ディック」のような、全身白色(アルビノ)の個体も実在します。

胸部から尾にかけては「プラム状の模様」と言われる皺があります。これは、深海に潜行したときの体積変化を吸収するため、あるいは、体表からの熱収支のバランスのために体表面積を増す目的があるのかもしれません。

体長の1/3近くに達することもある巨大な頭部の内部には、半透明の液体が充満しています。これは脳油と呼ばれ、英名Sperm(精液)Whaleの由来でもあります。

脳油は温度により容易に液状化、固形化することが知られており、マッコウクジラは体温や海水温を利用して脳油の状態を変化させ、頭部の比重を変えることで深海への潜水、浮上を容易に行っていると考えられています。また、視界の効かない海中では、イルカやオルカと同様エコロケーション(いわゆるソナー)を使用します。噴気孔(潮吹き穴)は頭部先端の左側にひとつだけあります。

彼等は主に深海性のイカを食べていると考えられていますが、深海で行われるマッコウクジラの採餌行動の現場を観察した者はいません。

マッコウクジラの頭部には、きわめて大きな吸盤が貼り付いた痕が見られることもあります。このことは人々の想像力を刺激し、深海性の巨大なダイオウイカとマッコウクジラとの死闘が100年あまりも前からSFの世界で語られてきました。

しかし、軟体動物と哺乳類とでは動きの俊敏さが比較にならず、現在では巨大イカであってもほとんど抵抗の余地もなく一方的に捕食されるだけ、という説が有力です。

(C)Yoshi NAGATSUKA 2000-2001 (C)Yoshi NAGATSUKA 2000-2001

マッコウクジラの社会

マッコウクジラの社会は、

(1)血縁関係のあるメスと、その子供達で固められた群れ

(2)親離れし、若いオスだけからなる群れ

(3)単独で行動する壮年期以降のオス

という3つの単位に大別されます。オスは成長とともに出身家族を離れますが、メスは、ほぼ一生を血縁者の中で過ごすようです。こうしたメスの群れを時折、血縁関係の無いオスが短期間訪れることで、近親婚を回避し、遺伝情報を撹拌しています。かつてクジラ関連の本に書かれたような、オスを中心としたいわゆるハーレムは存在しないようです。

今回座礁した14頭は、メスと子供たちからなる群れ、あるいは若いオスだけからなる群れのいずれかと考えられます(1/24追記 本稿執筆後、日本鯨類研究所により、すべて比較的若いオスであった、との発表がありました)。また、2000年4月に静岡県に座礁したのは、壮年期以上の巨大なオスが単独で回遊しているケースです。

フィールドにおける長期間の観察から、マッコウクジラは、こうした社会単位ごとに回遊範囲が異なることがわかっています。メスと子供の群れは主に赤道付近から中緯度付近まで、オスだけの群れはもうすこし高緯度まで、そして、単独のオスのみ、赤道付近から極地にまで回遊すると考えられています。

座礁した鯨類への対処法

ストランディングしたクジラやイルカは、古くは「寄り鯨」として例外無く食用に供されました。江戸時代には東京湾に迷い込んだクジラが将軍に献上されたという記録もあります。

現在農林水産省では、今回のようにストランディング(座礁)した鯨類の扱いについて、以下のようなガイドラインを設けています。

●座礁した鯨類への対処法

((財)日本鯨類研究所の一般向け捕鯨広報サイト「クジラポータルサイト」より)

このガイドラインでは、ストランディングした鯨類は原則として救助することが求められています。救助が不可能、または救助に失敗し鯨類が死亡した場合でも、ストランディングという異常行動の原因として疾病などを抱えている場合が考えられるため、食用とすることは奨励されていません(実際に、集団食中毒をもたらしたケースもあります)。

多くの人や機材を動員しクジラの救助を試みることには、人々の純粋な善意の他にもこうした背景があります。決して、外国からの圧力を恐れるあまり、仕方なく救助しているわけではありません。

救助への戸惑い

傷付いた鳥が道ばたで苦しんでいるならば、それを助けることに疑問をはさむ人はあまりいないでしょう。もちろん、野生動物の運命に干渉することの是非には議論の余地がありますが、鳥や、浦島太郎の伝説にもあるとおりカメならば、救うことに対して社会的な暗黙の了解ができているからです。しかし、ことクジラとなると、事態はそう単純ではありません。

わが国では長らく鯨類を水産資源とみなしてきましたが、時代は変わり、人々のクジラ観も多様化しています。ストランディングした鯨類を救助するガイドラインができたことも、大きな変化です。しかしながら、現在でもなお海洋哺乳類は、野生動物の保護を監督する環境省ではなく農林水産省の管轄であり、市民レベルでも、多くの場合クジラは食と結び付けられて語られます。座礁したクジラを救出するという社会的コンセンサスが得られているとは言えません。また、クジラは重く巨大です。救助、死体処理いずれの場合も重機使用などで必要となる多額の費用は自治体への負担となります。こうしたことから、今回のように純粋な善意でクジラを救おうとする人たちがいる一方で、クジラ救助という行為に違和感を覚える人も多く、さまざまな価値観が衝突する議論を呼ぶことにもなります。

野生マッコウクジラの姿

(すべて(c)Yoshi NAGATSUKA)

マッコウクジラは必ず左斜め前方に噴気をあげる マッコウクジラは必ず左斜め前方に噴気をあげる

潜水艦のような頭部から背びれ

背びれというよりも瘤

尾ひれ 尾ひれ

|

(C)Yoshi NAGATSUKA 2000-2001

(C)Yoshi NAGATSUKA 2000-2001 マッコウクジラは必ず左斜め前方に噴気をあげる

マッコウクジラは必ず左斜め前方に噴気をあげる

尾ひれ

尾ひれ