| オルカ解剖学 ORCA ANATOMY |

|

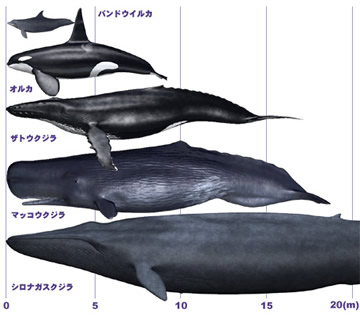

大きさの比較 オルカは、イルカの仲間では最大の種であり、オスの体長は最大9mにも及び体重は約6-8t。メスは7〜8mで体重4-6t。

|

|

体色

背びれとともにオルカを印象付けている鮮明な黒と白の体色は、群で行動するときに仲間同士の位置を確認するため、生殖器の位置を示すため、あるいは、獲物の目に対しオルカの進行方向を混乱させる迷彩効果がある、とも言われます。生後間もない赤ん坊のオルカでは、白い部分は薄い茶色もしくはオレンジ色を帯びています(左写真)。体色のパターンは、生息海域や個体によってばらつきがあり、背びれの後ろにあるサドルパッチと呼ばれる模様は、背びれの形と同様にオルカを個体識別するための目印として重要です。サドルパッチ付近はオルカ同士軽く噛んだ痕が多く見られることから、社会的なスキンシップをサドルパッチ付近に集中させることで、目や噴気孔、ひれといった精巧な部位を損傷から守っているとする考えもあります。また、全身白一色のアルビノのオルカの記録もあります。 |

|

皮膚

オルカやイルカの皮膚はきわめて平滑で弾力に富み、粘液を分泌しないため魚類のような「ぬめり」がありません。手触りはちょうどビニールでくるまれたボンレスハムによく似ています。皮下組織は2層に分かれ、遊泳時大きな抵抗力を発生させる表面の乱流を自動的にうち消す機能を備えています。そして、強靱な筋肉とも相まって、オルカの速度は最大30ノット(約50Km/h)にまで達します。

|

|

顎と歯

オルカの口には鋭い円錐状の歯が上下のあごに計46-48本あります。

|

|

目

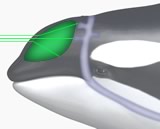

陸上に比べて視界がきかない海中で聴覚に依存しているイルカ、クジラの視力は一般にはあまり良くありませんが、オルカはハンターの例に漏れずかなり鋭い視力をもっているとされます。魚類とは異なり目を閉じることができます。色をどの程度検知できるかは、確かなことはわかっていません。

|

|

噴気孔

イルカ、クジラ、オルカの噴気孔は、私たち陸上の哺乳類で言う「鼻」が水中生活に適応して頭頂部方向に移動したものです(これを鼻孔のテレスコーピング(望遠鏡の意)と呼ぶことがある)。オルカ、イルカなど、ハクジラ亜目では、水中生活への適応の過程で鼻孔が一つになってしまっています。ヒゲクジラ亜目では、私達の鼻と同じく噴気孔は2つあります。「鼻」の位置が移動したといっても、頭蓋の各パーツの位置関係が他の哺乳類と異なるわけではなく、噴気孔の直後に脳が位置しています。 |

|

メロン

オルカをはじめ、ハクジラ亜目はエコロケーション(ソナー)やコミュニケーションに音を用います。噴気孔の前方内部には「メロン」と呼ばれる脂肪で出来た器官があり、気嚢で発生した音波を任意の方向に収れんさせるレンズの機能を果たします。 |

|

生殖器

イルカや、性的に未成熟なオルカの性別を見分けるには、下腹部に着目します。生殖スリットと呼ばれる、生殖器を格納した溝の長さと、その左右に乳首があるかどうかが雌雄を見分ける決め手となります。オスのペニスは遊泳時の抵抗となるため、使用しない時は生殖スリット内に格納されています。メスは生殖スリットの左右に黒く小さなへこみがあり、ここに乳首が格納されています(左図)。 (*)イルカに関する知識が不足していた時代、飼育下のイルカが出産するとき、逆子が異常であると勘違いした人間が赤ん坊を無理矢理引きずり出したことから母子共に死亡してしまった、という例もあります。 |

|

背びれ、胸びれ、尾ひれ

特徴的なオスの背びれは、子供である間はイルカ型でメスと区別がつきませんが、性的成熟とともに、本来の機能である垂直安定板として必要な高さを超えて高くそびえ立ち、最大2mにも達します。また同様に胸びれは巨大化し、尾ひれの先端も内側にカールしてきます。

このように、成熟したオスがきわだった特徴をもつことを一般に性的2型と言います。さらに年齢が高まると、背びれの後部は次第に波打ってくることもあります。

オルカの背びれは水面上に露出する機会が多く、またその形は個体差が大きいため、野生オルカの研究者たちは背鰭の写真を撮影することで個体識別を行っています。

|

|

水族館のオルカは、なぜ背びれが曲がっているのか。 野生オルカにおいても、ごく希に背びれが折れ曲がった個体が観察されています。先天的な変形が無いとは言い切れませんが、長期間の観察データがあるカナダ太平洋岸、アラスカ沿岸のオルカで知られている2つの例では共に後天的なものであり、何らかの疾病、前後状況からタンカー座礁による海洋汚染の影響が強く指摘されています。これら2つの例とも、背びれの変形が観察されてまもなく後に該当する個体が死亡していることから、背びれの状態はオルカの全身状態とも関係があると思われます。 |