CQ誌の出版広告に出ていた「短波CW送信機の実験」(高田継男著)を購入し一読してこれなら何とか作れそうだし、主要な部品もミズホ通信(株)で一括購入できると言うことなので、このモデルを作ることにしました。

CQ誌の出版広告に出ていた「短波CW送信機の実験」(高田継男著)を購入し一読してこれなら何とか作れそうだし、主要な部品もミズホ通信(株)で一括購入できると言うことなので、このモデルを作ることにしました。しばらくして、ミズホに購入の電話をしたところ、著者本人の高田OMが直接出てこられたのでびっくりしてしまいました。今は記念発売なので必要な抵抗一式もサービスするといわれ即注文をしました。代金は品物が着いてから後から送金すればいいとのおおような対応で感心しました。品物は2日後には手元に届き満足です。

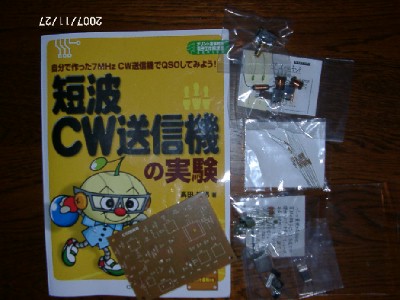

画像は本と付録の基板、送られてきた主要部品の一式です。このほかに必要なものは、ケース、つまみ、スイッチ、各種ターミナル類、配線材料ぐらいでしょうか。

11月28日現在では何かと所用があり未だ組み立てを開始していません。

お正月、少し暇が出来たので組立を始めることにしました。老眼なので抵抗のカラーコードを読むのが一苦労、デジタルテスターやアナログテスターで確かめながら半田付けをしていきます。一つ問題が発生、カラーコードに表示されている抵抗値と測定値が極端に違うものひとつあり、確定する自信が無いので別途この抵抗を秋葉原で購入することにしました。また、ダイオードの極性についてもうる覚えであったためこれも後回にし、一応区切りをつけました。意外と手間を食った感じがしましたが、久しぶりの半田付けは楽しかったです。

お正月、少し暇が出来たので組立を始めることにしました。老眼なので抵抗のカラーコードを読むのが一苦労、デジタルテスターやアナログテスターで確かめながら半田付けをしていきます。一つ問題が発生、カラーコードに表示されている抵抗値と測定値が極端に違うものひとつあり、確定する自信が無いので別途この抵抗を秋葉原で購入することにしました。また、ダイオードの極性についてもうる覚えであったためこれも後回にし、一応区切りをつけました。意外と手間を食った感じがしましたが、久しぶりの半田付けは楽しかったです。

その後、秋葉原にいって必要な抵抗などを仕入れ、組み立てを再開、ケースにポリバリコンなど取り付け仮組みをしました。電源は単3型エネループ8本直列で供給することにしました。出力端子に50オーム2ワットのセメント抵抗をダミーロードとして繋ぎます。

その後、秋葉原にいって必要な抵抗などを仕入れ、組み立てを再開、ケースにポリバリコンなど取り付け仮組みをしました。電源は単3型エネループ8本直列で供給することにしました。出力端子に50オーム2ワットのセメント抵抗をダミーロードとして繋ぎます。小型の周波数カウンタでVXOが予定していた周波数付近で発振していることを確かめてから、RFプローブとアナログテスターを使ってそれぞれのコイルを調整していくと思っていたよりあっさりとパワーが出てきて、ダミーロードのセメント抵抗が熱くなりました。

VXOの調整は本格的にくみ上げた段階で行うこととしました。 次に、ついでに買ってきたキャリブレーションのキーヤーも組み立て、これも単独では動作することを確認しました。 次回はこれを組み込んでとりあえず送信機は完成となります。

出力を測定するため、これもキャリブレーションのQRP用のパワーメータも作りました。正確な出力を測るというよりある程度の調整の目安にしたいとの考えです。(2008.02.18)

出力を測定するため、これもキャリブレーションのQRP用のパワーメータも作りました。正確な出力を測るというよりある程度の調整の目安にしたいとの考えです。(2008.02.18) ケースに送信部とキーヤー部を固定して、取り敢えず送信機としては完成、パワーはパワー計で計るとフルスケールまで振っているので2ワット程度は出ているようです。VXOの範囲ですが、下は7008.8KHz、上は7018.8KHzで可変範囲は10KHz程度でした。もう少し低いとこまで出したいのですが基本の発振周波数が7025KHzの水晶ではしかたがないのかもしれません。このあたりは、移動局が多く599BKスタイルでの交信機会が多いので気楽ですが。

ケースに送信部とキーヤー部を固定して、取り敢えず送信機としては完成、パワーはパワー計で計るとフルスケールまで振っているので2ワット程度は出ているようです。VXOの範囲ですが、下は7008.8KHz、上は7018.8KHzで可変範囲は10KHz程度でした。もう少し低いとこまで出したいのですが基本の発振周波数が7025KHzの水晶ではしかたがないのかもしれません。このあたりは、移動局が多く599BKスタイルでの交信機会が多いので気楽ですが。

大き目のケースを使っていますので未だ空きスペースが半分あります。ここに以前オークションで入手したアイテック電子研究所の旧型SR−7を組み込んでTRXにしようと思っています。(2008.03.03)

大き目のケースを使っていますので未だ空きスペースが半分あります。ここに以前オークションで入手したアイテック電子研究所の旧型SR−7を組み込んでTRXにしようと思っています。(2008.03.03)

旧型SR−7を組み込んでみました。まだ調整が十分でないので実用になるかどうかわかりませんが一応トランシーバらしきものができました。変更申請がまだですので実際の運用は先になります。今免許を受けている範囲内(周波数、出力など)ですが変更申請、保証認定の申請が必要なのは自作派にとっては重荷ですね。小出力のものについては届け出だけですむようになると良いのですが。

旧型SR−7を組み込んでみました。まだ調整が十分でないので実用になるかどうかわかりませんが一応トランシーバらしきものができました。変更申請がまだですので実際の運用は先になります。今免許を受けている範囲内(周波数、出力など)ですが変更申請、保証認定の申請が必要なのは自作派にとっては重荷ですね。小出力のものについては届け出だけですむようになると良いのですが。SR−7は、SSBを良い音で疲れなく聞くサブ受信機として設計され、バンドの様子を聞くぶんには素晴らしい性能を持っているのですが、CWのトランシーバの受信部として使うには選択度が悪く実際の交信はかなり苦しいものになりそうです。

0Mさんのなかには、セラロックを多段につかい選択度を上げている例もありますが、BFOのセラロックの交換が必要になるなど部品の入手やある程度充実した測定器が必要など、私には敷居が高く気楽には取り組めません。 (2008.3.31)

混信の多い7MHz帯の受信性能の向上を図るため、受信機能はCWフィルターの入った手持ちのFT−817を利用することした。

混信の多い7MHz帯の受信性能の向上を図るため、受信機能はCWフィルターの入った手持ちのFT−817を利用することした。このためCQ誌(2009年8月号)JF1RNR今井さんの記事を参考にした7MHzの電波を3MHz帯に変換するクリスタルコンバータを作りました。 手持ちの局発用の水晶が10MHzなので7MHz帯は3MHz以下に展開されることになり、SSBを受信する場合はモードがUSBとなります。この辺が感覚的になじめないのですが慣れの問題でしょうか。

旧型SR−7のユニットをはずして、クリコンに換装しました。ケースが大きいのでガランとしてしまいました。

旧型SR−7のユニットをはずして、クリコンに換装しました。ケースが大きいのでガランとしてしまいました。FT−817に繋いで調整しますが、FCZ10S3R5に記事のように220pFを抱かせましたが、コァを回しても同調点がはっきりしないので330pFに変更して調整しました。

7MHz側のコイルも調整しますがこれも同調点はかなりブロードです。

実際に7MHzのCWとSSBを聞いてみましたが、感度、選択度もまずまずですが、ノイズが多い感じはします。 これで何とか初交信できればいいなと思っていますが、東京のシャックのアンテナはしょぼく、QRPでは交信は難しいと思うので嬬恋村のセカンドシャックで挑戦してみたいと思っています。(2010.9.17)

一部手直しを行いました、外部のキーヤーを使うこととし内蔵したキーヤーを外しました。サイドバンドが変わったり、周波数の変化が逆方向になるなど違和感があるためクリコンの局発の水晶を10MHzから4MHzにしました。

一部手直しを行いました、外部のキーヤーを使うこととし内蔵したキーヤーを外しました。サイドバンドが変わったり、周波数の変化が逆方向になるなど違和感があるためクリコンの局発の水晶を10MHzから4MHzにしました。後手直したいのは、フルブレークインにするため送信部の電源回路を変え、電源切り替えと回路とリレーでアンテナ切り替えをしたいと思っています。

ケースが合わなくなってしまったので、最終的には新しいケースに収納したいとも思っています。(2010.11.14)