これもJF1RNR今井さんの「ランド方式で作る手作りトランシーバ入門」の中にある144MHzDSBトランシーバーです。

前のCW用のものと殆ど同じです。

これもJF1RNR今井さんの「ランド方式で作る手作りトランシーバ入門」の中にある144MHzDSBトランシーバーです。

前のCW用のものと殆ど同じです。変わった点は、VXO出力をシングル・バランスト・ミキサー(SBM)に注入してDSBの信号を得ていることとVXO回路がインダクターとポリバリコンで周波数の変化を大きくしていることです。

従って前のCW用のトランシーバーを少しだけ改造すれば目的は達するのですが、製作練習を兼ねて新規に製作することにしました。

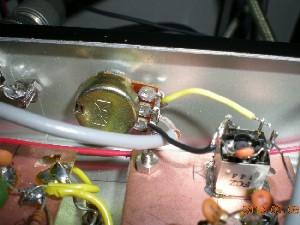

ケースは前のものより一回り小型のものを使います、まずケースを加工してポリバリコン、ボリューム、スイッチなど部品を取り付けました。後はCW用の時と同じように順次各部分ごとに組みあげていこうと思います。 なお、このVXOに使う水晶をメーカーに発注しましたが納期は今月末ごろとのことで動作の確認までは未だ時間がかかりそうです。(2009.04.07)

RFプローブ用のメータとして使用するためバリアブルフルスケールメータを作ってみました。ラジケータと250Kのボリュームとスイッチだけの極めて簡単なものですが使い勝手は良さそうです。これは大久保 忠さんの「アマチュア無線自作電子回路」と云う本を参考にしました。

RFプローブ用のメータとして使用するためバリアブルフルスケールメータを作ってみました。ラジケータと250Kのボリュームとスイッチだけの極めて簡単なものですが使い勝手は良さそうです。これは大久保 忠さんの「アマチュア無線自作電子回路」と云う本を参考にしました。

注文しておいたVXO用の水晶発信子(18.0500MHz)が4月の終わりに着きました。連休は仲間とのゴルフや家族サービスで製作を中断していましたがやっと再開です。

注文しておいたVXO用の水晶発信子(18.0500MHz)が4月の終わりに着きました。連休は仲間とのゴルフや家族サービスで製作を中断していましたがやっと再開です。CW用のVXOと基本的には同じなので、順調に組むことができました。変更したところはFCZの50MHz用のコイルを80MHz用したことぐらいです。

あっさりと発振してくれたので、早速調整に入ります。逓倍は本当に難しいですね、周波数計でみるとまた3逓倍の54MHz台です。80MHz用のコアを回して4逓倍の72MHz台にします。

出力のピークを見るためRFプローブを発振段のコイルに当てると今まで72MHz台だったのに54MHzになってしまいましたRFプローブの干渉があるみたいで、発振段でのピークは周波数計のレベル計で見ることにしました。

2段目の144MHz台のピークはブロードでしたので適当に合わせました。水晶の基本波は18.0500MHz、本の例の定数で組み、VX3のコア調整して下を144.100MHzにすると上は144.175MHzになりました、想定より動いていません。VCとパラに入っているCが22pFなのでこれを半分ぐらいにすればもう少し動くとおもいます。144.250MHzぐらいまで伸ばしたいです。 取り敢えず今日はここまで。次はRX部です、何時になるかな。(2009.5.13)

RX部を組んで、VXO部とともにケースに納めました。今回はAF部が安定していて変な発振はしていません、何時も使っているIC706MK2GMの出力を最少に絞って、RX部の感度調整をします。Sメータもなく耳で聞いた感じですので少し頼りないですが。

RX部を組んで、VXO部とともにケースに納めました。今回はAF部が安定していて変な発振はしていません、何時も使っているIC706MK2GMの出力を最少に絞って、RX部の感度調整をします。Sメータもなく耳で聞いた感じですので少し頼りないですが。昼間は不法FM局以外殆ど局が出ていないので、夜になったら実際の局を聞いてみたいと思います。

上手く聞こえればTX部にとりかかる意欲もでるのですが。(2009.5.20)

TX部が組み上がりましたのでケースに入れ調整に入ります。ぜんぜんパワー計やRFプローブが反応しません。各所の電圧を確認しましたが想定の範囲内です。あせりましたが、これはDSB機なので搬送波は抑圧されているわけで当然でした。理屈では分かっているつもりでも現実の体験がないとこんなものです。前に作ったツインT低周波発信器の出力をマイク端子にいれて見ると僅かにパワー計が反応し始めました。2カ所の144MHzコイルのコアを調整すると何とか5ミリワットまで出ました。しかしもう少し10ミリワット程度はでるはずなので、今度はコンデンサーマイクをつないで音声を入れてみると、ピークでは10ミリワットを超える出力が確認できました。AF増幅が少ないか低周波発信器の出力が小さいかいずれかの理由で出力が少なく出たのでしょう。

TX部が組み上がりましたのでケースに入れ調整に入ります。ぜんぜんパワー計やRFプローブが反応しません。各所の電圧を確認しましたが想定の範囲内です。あせりましたが、これはDSB機なので搬送波は抑圧されているわけで当然でした。理屈では分かっているつもりでも現実の体験がないとこんなものです。前に作ったツインT低周波発信器の出力をマイク端子にいれて見ると僅かにパワー計が反応し始めました。2カ所の144MHzコイルのコアを調整すると何とか5ミリワットまで出ました。しかしもう少し10ミリワット程度はでるはずなので、今度はコンデンサーマイクをつないで音声を入れてみると、ピークでは10ミリワットを超える出力が確認できました。AF増幅が少ないか低周波発信器の出力が小さいかいずれかの理由で出力が少なく出たのでしょう。パワー計を繋いだまま、側においたFT817で音声を受信してみると、少し音質は悪いもものなんとかなりそうです。

強力なローカル局が出てきたらレポートやらアドバイスをもらおうと思っています。ひとまずは完成としておきます。(2009.5.22)

初交信ができました。お相手はお隣の北区です、強力なCQが聞こえたので声をかけてみます。何とコールバックがありRSは57とのこと、こちらがDSBであることには気が付かないようすです。音声は少し音が割れてる言われましたがこちらの話は通じているようなのでまずは一安心です。その他、同日、墨田区、足立区の局とも交信できました。まだ受信部の調整は十分とはいえませんが東京の区部なら何となりそうな気がします。

初交信ができました。お相手はお隣の北区です、強力なCQが聞こえたので声をかけてみます。何とコールバックがありRSは57とのこと、こちらがDSBであることには気が付かないようすです。音声は少し音が割れてる言われましたがこちらの話は通じているようなのでまずは一安心です。その他、同日、墨田区、足立区の局とも交信できました。まだ受信部の調整は十分とはいえませんが東京の区部なら何となりそうな気がします。周波数の可動範囲は144.125MHzから144.195MHzにしました。VXOのポリバリコン(20p)と並列に入れてある22pのコンデンサーを少なくすれば範囲は広がりますが同調が取りにくくなると思いそのままにしてあります。

このトランシーバは取り敢えずIC-706MK2GMの上に置いてみました、これも後ほど置き場所を考えます。

マイクはコンデンサーマイクですが、エレメントがむき出しの状態です。スピーカーもむき出しです。

マイクはコンデンサーマイクですが、エレメントがむき出しの状態です。スピーカーもむき出しです。音質のこともあるし何かケースに納めれば格好は付くのですが、そのうち考えることにします。(2010.02.27)

コンデンサーマイクのエレメント部をプラスチックのケースに納めました。声が入るように3ミリの穴を空けてありますがこれが適当なのかどうかわかりませんが。

スピーカーも少し大きめのプラスチックのケースに入れました、所謂密閉型です。やはり聞こえ方がぜんぜん違います、音量も音質も改善されました。(2010.03.03)

周波数の可動範囲を広げるため20pのポリバリコンと並列に入れてあるコンデンサーを22pから12pに変えました。その結果可動範囲は144.110MHzから144.225MHzと115KHzほど動かすことができました。

交信局数も10局程度になり、強力に入感する局とは交信することが出来ました。ある程度の強さで受信できていても、取ってもらえない場合がほとんどで10ミリワットとGPの組み合わせの限界を感じます。

アンテナから入ってくるハム音というかバズ音が耳障りで弱い局の信号がマスクされてしまいます、この対策としてアンテナ入力部にVRをいれて入力の強度をコントロールしてみようと思っています。(2010.03.07)

アンテナ回路にVRを入れました。入力信号をコントロールするというよりアンテナ回路のインピーダンスを下げて、アンテナ側から入ってくるハム音を押さえる目的です。

アンテナ回路にVRを入れました。入力信号をコントロールするというよりアンテナ回路のインピーダンスを下げて、アンテナ側から入ってくるハム音を押さえる目的です。結果は、ハム音は殆ど無くなりましたが平日の昼間ですので局が出ていないので実際の聞こえ方は現時点では不明です。(2010.03.08)

アンテナ回路にVRを入れたのは正解でした。ハム音が押さえられ、信号の明瞭度が上がります感度の低下はたいしたことはありません。

2010年10月21日現在で交信できた局数は28局で、強く聞こえた局とは交信できています。受信感度は常用しているIC706MK2GMとは比較になりませんが、弱い信号の局にはこちらの信号は届かないので送受のバランスを考えるとこの程度の感度で十分ですね。最長距離は矢板市に移動していた局との交信で100Kmを超えています、このような手作りリグで交信できるとは思いませんでした。

アンテナ回路にVRを入れたのは正解でした。ハム音が押さえられ、信号の明瞭度が上がります感度の低下はたいしたことはありません。

2010年10月21日現在で交信できた局数は28局で、強く聞こえた局とは交信できています。受信感度は常用しているIC706MK2GMとは比較になりませんが、弱い信号の局にはこちらの信号は届かないので送受のバランスを考えるとこの程度の感度で十分ですね。最長距離は矢板市に移動していた局との交信で100Kmを超えています、このような手作りリグで交信できるとは思いませんでした。周波数の可変範囲は過去のIC706MK2GMでの交信実績を参考に144.125MHzから144.265MHzにしています。 (2010.10.22)