JF1RNR今井さんの「ランド方式で作る手作りトランシーバ入門」の中にある144MHzCWトランシーバを作ってみようと思います。

JF1RNR今井さんの「ランド方式で作る手作りトランシーバ入門」の中にある144MHzCWトランシーバを作ってみようと思います。最初にケースに穴あけ加工してボリュームなど部品を取り付けます。外観的には完成ですが中は空っぽ、これから順次ブロック単位で作っていきます。

VXO部を最初に作り、機能することが確認できたら受信部、次に送信部の順でいこうと思います。(2009/2/4)

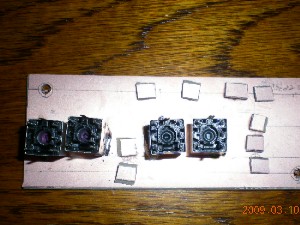

まずVXO部の基板にランドとFCZコイルを付けました。手先が不器用なので整然とはならず不格好なってしまいましたが仕方がありません。特にFCZコイルのシールドと基板の半田付けが慣れていないせいもありもたつきました。

まずVXO部の基板にランドとFCZコイルを付けました。手先が不器用なので整然とはならず不格好なってしまいましたが仕方がありません。特にFCZコイルのシールドと基板の半田付けが慣れていないせいもありもたつきました。それとランドを生基板から切り出す作業が結構大変で、はじめはうまく短冊が切り出せませんでした。プラスチックカッターの使い方がまずかったのと、短冊を長くしすぎてペンチで折るとき途中で割れてしまうという現象に悩まされました。「本」にあるとおり5センチ程度にすべきでした。 (2009/3/10)

VXO部を配線しますが、三次元的な配線で何か悪い配線の例に出される所謂「もやし配線」になっています、こんなんで大丈夫かなと不安になります。(2009/3/12)

VXO部を配線しますが、三次元的な配線で何か悪い配線の例に出される所謂「もやし配線」になっています、こんなんで大丈夫かなと不安になります。(2009/3/12)このVXO部をケースに取り付け、ボリュームやトグルスイッチなどに必要な配線をします。これも一部空中配線になっています。 いよいよ電源を入れて調整に入ります。まずRFプローブを当てて発振を確認しますが、「アレ」発振していないコイルのコアを回してみますが全く反応無し、各部の電圧を測ってみますが異常はないみたい、各ランドへのRやCの取り付けも間違っていない。

念のため発振段の2SC1906の取り付けを確認するとなんとベースとエミッタが逆になっていると言う単純ミスでした。早速付け直しをしましたがそこはランド方式のいいとこで、すこぶる簡単にできました。

発振が確認できたので、今度は周波数カウンターでいよいよ調整です。18.0MHzの水晶を使っていますが基本波の範囲は18.00347MHzから18.00652MHzで3KHz程度動いています。RFプローブを当てながら10S50のコイルを調整してピークを取りましたが、周波数は54MHz台でこれでは3逓倍です、さらにコイルを調整すると72MHz台になり一安心。

2段目のコイルを調整すると144MHz台が出てはきましたが、RFプローブの出力は一段目と比べると極端に低い十分同調してない様子、多分浮遊容量の関係で10S144に抱かしているコンデンサーが7ピコでは多すぎるのではないかと思いますので5ピコにして再度調整したいと思います 。(2009/03/13)

10S144に抱かしているコンデンサーを5ピコにしてみましたが、あまり変化ありません。10S144のコアをいじくり過ぎたのか、片方のコアが動かなくなってしまいました、コアを動かしても出力に対する反応が鈍いのでこのままで良いことにします。 電源コントロール部と受信部の基板の切り出しを行いました。次は電源コントロール部です。(2009/03/14)

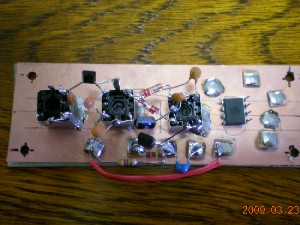

「本」の製作事例では電源コントロール部は受信部と送信部の基板に分かれていますが、わかりやすくするため纏めました。

「本」の製作事例では電源コントロール部は受信部と送信部の基板に分かれていますが、わかりやすくするため纏めました。実際にキーを入れて切り替わるかテストしてみると、うまく切り替わり送信、受信のインジケータの発光ダイオードが交互に光り、完成です。

次に「受信部」を作ります。VXO部より回路が単純なので比較的楽です。後日386のパワーアンプを配線してケースに収める予定です。 問題はVXOの出力が144.02MHzから144.052MHzの範囲なので完成した場合、この周波数付近で出てくる局は極めて少ないので交信どころか受信すらできないのではないかと云う点です。

周波数が高くなると出力は弱くなることが確認できているので、多少発信回路の定数を変えてもこの水晶でこれ以上高い周波数は無理のみたいです。水晶を変えるのが簡単かつ確実な方法ですが、安い出来合のものがないようなのでメーカーに特注するしかありませんが高くなります、どうしよう。 (2009/03/23)

受信部の配線が終わり、ケースに組み込みます。AFボリュームを上げていくとゲインが高いのか発信してしまいますがとりあえずこのままで良しとします。対策は後で考えることにします。

受信部の配線が終わり、ケースに組み込みます。AFボリュームを上げていくとゲインが高いのか発信してしまいますがとりあえずこのままで良しとします。対策は後で考えることにします。IC706MK2GMのパワーを最低に設定して実際に電波を出して受信してみると明瞭に聞こえます、RITも上手く行きます。次に この自作リグにGPを繋いで144.50MHz付近を聞いてみると、弱いながら何とか「和文」が聞こえます。全く調整しないままで現実の交信が聞こえたのは幸いでした。もっとも片方の局は聞こえませんでしたが。

そこでアンテナをIC706MK2GMに付け替えてこの局の信号を聞いてみましたが、これで聞いても大変弱いく、相手局はやはり聞こえませんでした。自作リグの感度もまずまずのようです。

次は送信部ですがこれは簡単な回路なのですが指定のRFCの手持ちがないのでこれを入手してから組み立てるつもりです。

送受信のアンテナの切り替えは12Vのリレーを使うつもりです、「本」の製作事例ではスイッチングダイオードを使っていますがパワーのロスは嫌なので変更してみました。(2009/03/24)

RFCとリレーが入手できたので送信部を配線します。極めて単純でした。FCZのQRP用パワーメータを使ってパワーを測ってみると10ミリワット以上は出ているようです。

RFCとリレーが入手できたので送信部を配線します。極めて単純でした。FCZのQRP用パワーメータを使ってパワーを測ってみると10ミリワット以上は出ているようです。送信部の機能が確認できたのでアンテナ回路にリレーを入れて全体的に完成させます。

キーイングするとリレーがカチカチと音を立て送信インジケータの発光ダイオードが光り、ダミーロード代わりのパワーメータが振れます。IC706MK2GMでモニターしてみると確かに電波は出ています。

免許の変更申請が済んでいませんので現実の運用は未だ出来ません。(2009/03/28)

変更許可がおりたので、これを機会にコアが破損したFCZコイルを交換するとともに386の発振対策を行いました。入力の2番ピンを10KΩでアースに落とし、ボリュームと2番ピンを0.1μFで繋ぎます。

完全とはいきませんが大分改善されました。最近144.050MHz付近で出ている局もあるので交信の可能性はあると思います。 (2010.02.27)

QS0の機会を増やすためにはもう少し上の方144.090MHzぐらいまで周波数の範囲を広げる必要があります。以前特注した18.0060MHzの水晶を使ってみます。18.000MHzの水晶と入れ替えてみると何と想定とは逆に周波数は下がってしまい上限でも基本波がやっと18.001MHzです。これでは使えません。

QS0の機会を増やすためにはもう少し上の方144.090MHzぐらいまで周波数の範囲を広げる必要があります。以前特注した18.0060MHzの水晶を使ってみます。18.000MHzの水晶と入れ替えてみると何と想定とは逆に周波数は下がってしまい上限でも基本波がやっと18.001MHzです。これでは使えません。次に水晶とコンデンサーの間に10μHのチョークコイルを入れてみると上で144.050MHzになりました。もう少しインダクタンスを下げれば、もう少し周波数は上になると思い10μHのチョークコイルの替わりにFCZのVX3を入れてみます。

コアを抜いていくと144.080MHzぐらいになります、下は144.030MHzぐらい50KHzぐらい動いています。しかし144.60MHz以上になると発振強度が弱くなりパワーが出ません。

このままでは実用範囲は144.30MHzから144.60MHzぐらいと考えられます。「本」の回路にVOX3を入れただけなので仕方がないのかもしれません。

DSB機と比べると受信感度が少し低い感じがします、ただ両機で同じ信号を受信して比較したわけではないので良くわかりませんが。

(2010.03.12)

受信感度が低いので高周波増幅の2SK241を交換し、再調整しましたがまだ感度が上がりません。DSB機と同じ回路で同じように作ったはずなのにまったく感度が違います。RX部だけ作り直した方が早いかもしれません。

原因が特定できないのはまいりました。信号を受信できなければ交信はできませんからね。(2010.03.17)

VXOを少しいじりました。VX3を取り外しクリスタルと並列に3pFのセラミックコンデンサーをいれました。クリスタルとバリキャップの間の18pFのコンデンサーもこの前後の値のものと入れ替えて試してみましたが、18pFがやはり良さそうです。

これで周波数の範囲は144.0858MHzから144.1058MHzとなりました。クリスタルと並列に3pFを入れて発振が安定しました。

受信の調整も行いました。144MHzDSB機のVX3のコイルを調整し、下限が144.75MHzぐらいまで低くくなるようにしました。

144MHzDSB機を144.90MHzで受信状態にして、このVXOのキャリアを使ってCW機の受信調整をします。調整の結果かなり感度は改善されたとは思いますが実際の信号を受信してみるとICー706MK2GMで599の信号がこの受信部では存在すら確認できませんでした。どこに原因があるのかアンテナ回路部を中心に精査したいと思います。 (2010.04.08)

感度不足に悩んでいるのに矛盾していますがアンテナ回路に10kΩのボリュームを入れ強力な信号に対する備えをしました。

感度不足に対応するため高周波増幅の2SK241を2SK439Eにしてみます。ただ単に置き換えたら、見事に発振してしまいました。

かなり敏感です、JA1CRJ千葉さんの「ビギナーのためのトランシーバー製作入門」を参考にして2SK439Eのソースに220Ωと0.01μF入れたら発振は止まりました。調整しながら感じたのですがこちらのほうがゲインはありそうです。しかし、現時点でまだ局は受信できていません、ICー706MK2GMでも受信できていないので本当に感度が上がったのどうか確認できません。144.70MHzぐらいまで周波数を下げられれば出てる局もあるので確かめられるのですが。さて、その方法あるのか?(2010.04.09)

今、クリスタルと並列に3pFのセラミックコンデンサーを入れていますがこのコンデンサーの容量を変えたらどうなるか試してみました12pFではかなり周波数は下がりますが(144.055MHz程度)、全体的に発振出力が落ちて実用になりそうもありません。そこで少しだけ増やして様子を見ました。まず6pFでの周波数の変化は144.073MHzから144.089MHz程度ですが上限に近づくと極端に発振出力が落ちます。5pFでは144.077MHzから144.093MHz、4pFでは144.087MHzから144.098MHzになりました。安定して発振して希望する範囲に近い5pFにすることに決めました。

またVXO部の4逓倍している10S50を再調整し72MHzのピークを取り直ししました、その結果144MHzの出力も大きくなります。送信状態にしてFCZのパワー計で計ってみると約15ミリワットに増えていました。これは期待できると思いましたがその夜はこの周波数帯に強力な出てこず空振り残念でした。(2010.04.10)

感度不足問題が手直し程度ではどうしても解決できないので、思い切って受信部を作り直しました。RF増幅は2SK241に戻しました、2SK439Eはゲインは取れそうなのですが少し神経質な気がしたからです。他は回路的には現状のままとし、100μFのコンデンサーを除き積層セラミックコンデンサーに統一しました。慣れたせいか組み上げの時間は短くすみました。

感度不足問題が手直し程度ではどうしても解決できないので、思い切って受信部を作り直しました。RF増幅は2SK241に戻しました、2SK439Eはゲインは取れそうなのですが少し神経質な気がしたからです。他は回路的には現状のままとし、100μFのコンデンサーを除き積層セラミックコンデンサーに統一しました。慣れたせいか組み上げの時間は短くすみました。ケースに旧受信部と入れ替え調整に入りましたが、ボリュームを少し上げるとまた386が発振してしまいます。出力の5番ピンに入っている0.01μFを0.1μFにしたらかなり改善できました。念のためプラス電源の6番ピンにも0.1μFをいれました。

受信感度は旧受信部に比べ格段によくなっています。このバンドではCWの局がコンテスト時以外は夜間帯に限られ、数も少ないので早く強力な局にめぐり会いたいと思っています。

なんとかやっと初交信ができました。さいたま市の局です、「CQ ホレ」が聞こえましたので和文は苦手なのですが思い切って呼びました「519」のレポートでしたが、感激でした。苦労が報われてうれしいです。(2010.04.15)