フィルターの名前が分からない...

今回紹介するフィルターはこんな特性のフィルター。コントロールはツマミただ1つのみ。聴覚と感性を研ぎ澄まし、ツマミをむんずと回す。するとなんと...

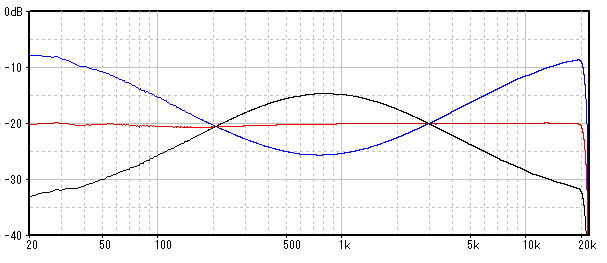

なんか飴玉の包み紙みたいですが違います。このEQの効き方を表したシミュレーショングラフです。

中域を上げれば低域・高域が下がる。

低域・高域を上げれば中域が下がる。

全体の音量感は一定に保ったまま、マイルドサウンドからドンシャリサウンドまで、 ツマミ1つのひと捻りで調整出来ます。

この特性は、 Tiltフィルターをブレットボードで作る で紹介したTiltイコライザー回路の構成を応用したものです。

この特性のアイデア自体は G★PLOTページ のサンプル設定に以前から既に加えてあったものです。 シミュレーション上はこのような特性が得られますが、 本当にシミュレーション通りに動作するか、 実際に回路を組んで確認してみました。

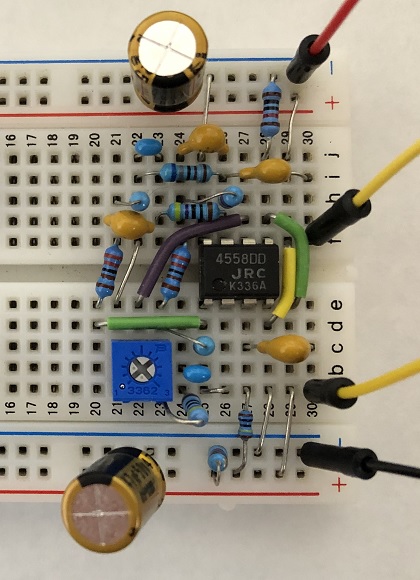

試作回路 上から入力段、フィルター本体、電源部です。

フィルター部は反転増幅回路になるので、前段にバッファが必要。 電源部はTS系エフェクターでよくあるパタンです。

伝達関数のモデルとしてはTilt回路と同じですが、抵抗とコンデンサを並列で接続する箇所があり、 その分やや部品点数が多いです。

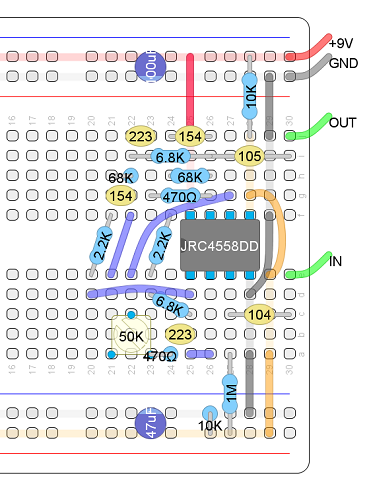

ブレットボードレイアウト

実物

実測

周波数特性を実測。サインスイープで測定。ツマミ0,5,10の3パタンを測定。 -20の部分がだいたい±0dBに相当します。

おお。キャンディ型のグラフ描画成功。目論見どおりのコントロール特性が得られました。

ただ、センターフラットの状態で、200Hz周辺が1dB弱下がっている感じ。 測定系がチープではありますが、それが原因ではなさそう。 オペアンプを変更しても同じ特性で、ここはちょっと原因不明です。

バリエーション

シミュレータを使えば、どこの数値を変えたら特性がどう変わるのか、 簡単に確認が出来ますので、実際に音を出して操作してみて、 用途に応じて定数を調整すると良いと思います。↓定数をいろいろ調整した例

また、可変抵抗の端子1と3を逆に接続すると、ツマミの効き方を逆に出来ます。

ページタイトルに困った

こんな特性のフィルターを何と呼ぶんでしょう?。 ツマミを上げた時にミッドレンジを強調するのなら、ミッドコントロールEQ?。 ツマミを上げた時にドンシャリ感を強調するのなら、ラウドネスEQ?。ページタイトルちゃんと付けないと、検索で見つけてもらえない。 しかし、調べても名前が良く分からない...。 人によって呼び名が違ったらノラ猫の名前みたいになってしまいますが、 特性グラフの形から取って「キャンディーラッピングEQ」なんてタイトルいいかも。 このタイトルで、アクセスが全然無いページまた1つ追加します!orz。

やっぱりそのタイトルやめておきました...