|

| ◎多田宏略歴 |

|

|

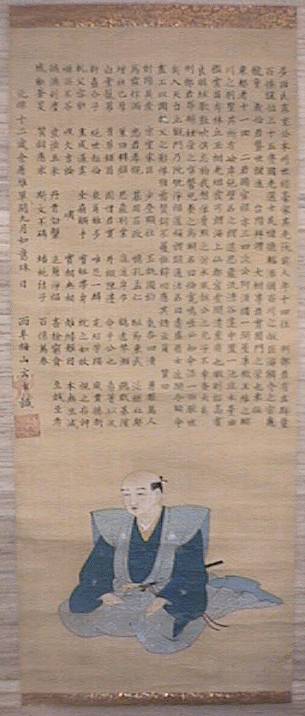

多田與左衛門橘真重

正保四年(1647年)十月十二日〜

元禄十年(1697年)三月二十九日

|

多田家は代々対馬藩士として明治維新まで、厳原の中心、馬場筋通に居住した。

対馬は昔も今も海の孤島であるが、島の北端から韓国までは約五十キロで、釜山の光が見え、日本と大陸を結ぶ最も重要な島であった。

対馬の名が初めて歴史に現れたのは魏志倭人伝だが、大和朝廷が日本全土を統一したといわれる四世紀後半には、対馬に城が築かれ、防人が駐在していた。対馬は常に日本国の防衛と侵攻の最前線であった。

源頼朝が鎌倉に幕府を開いてから、五十年と少したった寛元3年(1245年)当時対馬で勢力があった阿比留氏が、太宰府の命令に従わなかったため、命を受けた宗重尚が対馬に渡り、阿比留平太郎を討ち取り、たちまち全島を平定し、地頭職となった。 この討ち入りに筑前から付き渡った河野平左衛門橘守保が多田家の祖先で、故あって多田と改名したのはこの後三百年程たってからである。

明治維新直前、対馬藩で甲子の変と言われる勤王佐幕がからんだお家騒動が起き、250余名の人命が失われる。からくも生き延びた曾祖父 多田 興善は、東京に出て近衛騎兵の将校となる。興善は家伝の弓術日置流竹林派蕃派の外、剣術、馬術、射撃に長けていた。体をこわして退役し後に、京都の旧制三高弓術部師範となる。

父 多田 登(みのる)は、植芝家の里である和歌山県の田辺で生まれた。祖父 常太郎の転任により京都に住む。当時京都には武徳会の本部があり、多くの友人に会えた曾祖父は京都がとても気に入っていた。祖父は三年ごとにある昇進転勤を数回断り京都に居続けた。父は京都一中、旧制三高を経て東京帝国大学法学部独逸法学科を卒業するが、曾祖父興善は父を見込み、少年の時より弓の稽古をつけ、一日として休んだことは無かった。父は三高の学生の時、国体の前身である明治神宮体育大会の第一回の大会で、弓道の審判の役を務めている |

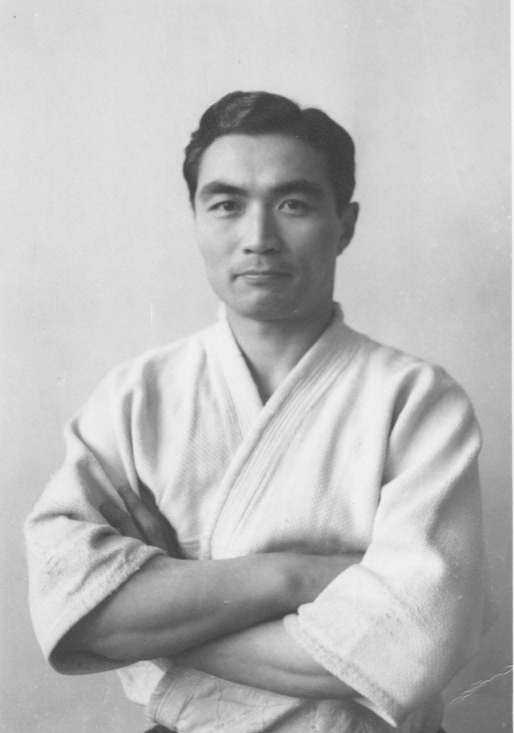

| 多田宏: |

|

昭和4年12月14日

|

|

会社員の父 多田 登と千鶴(ちづ)の長男として東京本郷の東京帝国大学付属病院に生まれる。祖父 多田 常太郎は判事、名古屋地方裁判所長、母方の祖父 荒井 賢太郎は枢密院副議長。

本郷西片町に居住する。

|

|

昭和7年

|

|

東京都目黒区自由が丘に移住 青山師範付属小学校(現東京学芸大学付属世田 谷小学校)を経て,第一東京市立中学(現東京都立九段高校)に入学。

|

|

昭和18年8月

|

|

母千鶴死去。

|

早稲田大学在学中の

昭和25年 3月 4日

|

|

植芝道場に入門、合気道開祖 植芝 盛平先生、植芝 吉祥丸先生に師事する。

|

|

同年5月

|

|

道場の先輩 横山 有作氏の紹介で天風会,一九会道場に入会

天風会では心身統一法創始者 中村 天風先生に師事

一九会道場(山岡 鉄舟先生の系統の禅と禊ぎの修養の会)で日野 正一先生に師事。

|

|

昭和25年9月初段

|

|

植芝道場に講演に来られた桜沢 如一先生の門弟、中村 エイブ氏から断食の話を聞き

|

|

昭和26年5月

|

|

小仏峠の宝珠寺で第一回目の三週間の断食を行う。

|

|

昭和27年3月

|

|

早稲田大学法学部卒業 就職せず、合気道の稽古と研究を専門とする。

|

|

|

昭和28年10月31日二段

|

|

昭和29年 5月 1日三段

|

|

昭和30年 5月12日四段

|

|

昭和31年 4月28日五段

|

|

昭和32年 4月25日六段

|

|

合気道本部道場、防衛庁、学習院大学、慶應義塾大学、早稲田大学合気道会の師範となる。

|

|

昭和36年

|

|

自由が丘道場を創設し自分の稽古場とする。

|

|

昭和39年10月24日

|

|

合気道普及の為渡欧、ローマで稽古を始める。イタリア内務省の要請で、ネッツーノの警察学校での三ヶ月間の合気道講習会を始めとし、各国で合気会の創設と合気道の普及に努める。

|

|

昭和40年1月15日七段

|

|

昭和43年12月1日

|

|

中村 天風先生ご逝去

|

|

昭和44年4月26日

|

|

植芝 盛平先生ご逝去

|

|

昭和45年1月11日八段

|

|

昭和45年4月

|

|

植芝 盛平先生の一年祭に間に合うように帰国

|

|

同年8月再渡欧

|

|

同年11月15日

|

|

ローマのイタリア合気会本部道場で山川 久美と結婚式をあげる

|

|

昭和46年帰国

|

|

居を東京都武蔵野市 井の頭公園の傍らに定める。

|

|

同年8月10日

|

|

長男 武丸出生

以後毎年ヨーロッパと日本を往復して合気道の指導と稽古を行う。

東京都武蔵野市吉祥寺の禅曹洞宗月窓寺の住職 村尾 昭賢師と邂逅

|

|

昭和51年6月1日

|

|

同寺の中に合気道月窓寺道場が創設される。

|

|

昭和53年7月8日

|

|

イタリア日本伝統文化の会=イタリア合気会がイタリア共和国大統領布告526号により政府公認のEnte Morale(財団法人)となる。

|

|

平成6年1月9日九段、

|

|

同年1月15日

|

|

武道功労賞を授与される。

|

|

同年10月30日〜11月1日

|

|

植芝 吉祥丸道主他、多田塾会員数十名の日本からの参加者を迎えイタリア合気会創立30周年記念演武大会がローマで行われる。

|

|

平成8年8月3日

|

|

妻久美逝去

|

|

現在

|

|

財団法人合気会 合気道本部道場、早稲田大学合気道会、東京大学合気道気錬会、 師範。イタリア合気会=日本伝統文化の会 Direttore Didattico(主任教授)。合気道多田塾を主宰。国際合気道連盟委員。

|