****************

県学労ニュース331号

2005/9/20発行

****************

2005年度教育委員会交渉に向け要求書出す

県学労は9月17日、下記のとおり要求書を提出した。

|

2005年9月17日

愛知県教育委員会教育長 殿

愛知県立学校事務職員労働組合

貴職におかれましては、日頃から県立学校事務職員の労働条件の向上に努力されているところですが、未だ十分なものとなっていません。つきましては下記の項目について早急に改善されるよう要求します。

2.人事評価による差別賃金の導入をしないこと。 3.現行調整手当の全県一律10%支給を維持すること。 4.VDT作業の増大に伴い事務職員全員に眼科検診を受診させること。 5.県立学校における職階制を廃止しスタッフ制に切り替え、38歳で全員5級へ昇任させること。

6.5級在級2年で6級へ、6級在級5年で7級へ昇格させること。 7.年休取得を促進すること。

8.職員の社会的見識を深め、県政に活力を与えるために1年間のリフレッシュ休暇及び1ヵ月以上のボラン ティア休暇を導入すること。

9.普通高校の事務職員定数を5人とし、職業高校、障害児学校にはそれぞれ加配すること。 10.入試の願書と受検票を一体化し受検生に記入させること。

11.入学試験について、現在の2回受験方式から1回受験方式に変更すること。

12.地方公務員法に違反する『補習手当』を始めとする各種手当の支給をやめさせること。

13.学校運営に必要な消耗品等の購入費や学校整備費を保護者に負担させないこと。特に教育委員会の推奨す る事業については必要な予算措置を行うこと。

14.各種研究会の会費、参加費、旅費、資料代は県費又は個人負担とし、私費会計から支出させないこと。

15.大学受験競争をあおる学習合宿及び旅費の無駄遣いである大学入試センター試験及び大学入試激励のため の出張をやめさせること。 16.授業料の7,8月分一括調定、一括徴収を止め、各月毎にすること。

17.交通機関利用者の通勤手当について、実情にあわない6カ月定期による通勤手当を止め、1カ月定期の額 とすること。

|

特に、今年の人事院勧告が政財界の要求に屈して、恣意的な勧告をしているという状況下の交渉となるため、公務員労働にそぐわない人事評価による差別賃金を導入させないよう強く訴えていきたい。また、特定の少ないサンプルで導き出した地域手当は県内の生活状況や民間企業の賃金状況を反映しているとはいえないので、現行調整手当全県一律10%支給を維持するよう求めていく。

さらに、重点的な要求としては、入試制度の改善要求がある。事務職員や受験生を振り回す2回受験を止め、1回の受験で第1、第2希望校のうちで合格校を決める1回受験方式にかえることや、願書と受検票が一体となったものにかえ、すべて本人が記入できるように様式変更を求めていく。

次に、卒業記念品の寄付行為について、卒業記念品は任意の申し出によるものであるので、記念品代を学年会計の中に組み込んで徴収することのないよう強く指導するよう求めるとともに、必要としないものは受け入れないことを徹底したい。また、インターンシップなど教育委員会が推奨する事業に対して、旅費などの僅かばかりの予算措置で済まさず、必要な予算措置を行うよう求めたい。

そのほか、授業料徴収を現金徴収の名残から7、8月分を一括徴収しているが、口座引落となっている現行制度では一括徴収しなければいけない理由はない。毎月同額を徴収する方が振替不納者を減らすことにもなるので徴収方法の変更を要求したい。

また、昨年の人事委員会勧告で始まった交通機関利用者の6ヶ月定期券代で支払う通勤手当は実情にあわない。また、通勤方法の変更等の手続きが事務職員の仕事を複雑にしているので、給料は月額で払われることという原点に帰って、1ヶ月定期券額とするよう求めたい。

![]()

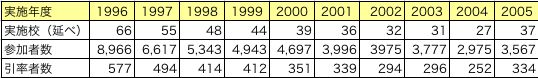

県学労は今年も夏休み中に学習合宿を行った学校を調査したが、昨年に比べ延べ10校で新たに学習合宿を始めたという結果が出て驚いた。しかし、その大半は昨年も実施していたが、単に県教委への届け出を怠っていたものであることがわかった。

今年度学習合宿を行った学校は延べ38校(複数学年で別々に実施した場合は2校と数えた)、実学校数は32校である。地区別に見ると名瀬地区9校(実9校)、尾張地区6校(実5校)、知多地区4校(実3校)、西三地区18校(実14校)、東三地区0校という結果で、西三河地区が突出している。

しかし県立高校一五七校のうち学習合宿を行っている学校は二割程度しかない。多くの学校では学習合宿など行わなくても進路指導ができているのに、どうしてこの32校だけが学習合宿を行わなければならないのか。

参加率の高さでは東郷高校、知立東高校が突出しており、80パーセントを超えている。任意参加が建前であるが、何らかの強制が働いているとしか思えない。

大学進学のための学習合宿の目的はどの学校も「長時間学習(1日10時間以上)に専念できる集中力と持続力を身につける」としている。朝6時に起きて、夜11時に寝るまで食事と風呂の時間以外は学習するというプログラムである。

学校が生徒を缶詰にして学習合宿でもやってくれれば、その間だけでもこどもが勉強するので是非やってほしいと親の希望が強いのだろうか。

高校3年間の夏休みは、生徒本人が何をやりたいのかを積極的に見つけだす絶好の機会である。 無目的に、あるいは単に「良い」大学に入りたいという目先の目的だけで夏休みも勉強、勉強で過ごすのは生徒のためにならない。

今一度学習合宿の必要性を考え直してみてはどうだろうか。

![]()

県学労ニュースのトップページへ戻る| 県学労のトップページへ戻る

![]()