ネットに出回っているCEM ICのデーターシートは一部のchip(CEM3394/CEM3350等)を除いてとてもページ数が少ないです。 CEM3340のシートは6ページと内容も詳しい方でしょう。

まずは評価ボード的な回路を組んで見ます。 回路は CES の CEV3301評価ボードのVCO回路と同様な回路としましたが手持ち部品の都合上値の違うものをいくつか使用。

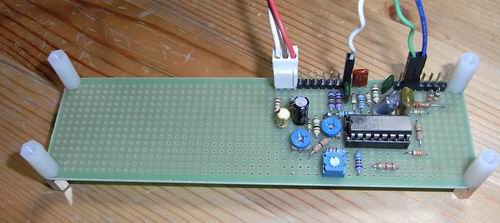

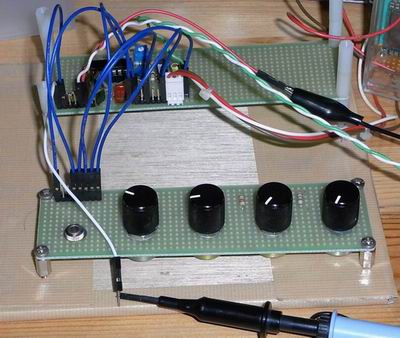

写真のように 秋月の細長い基板に組んでみました。 この程度の部品規模で三角波、鋸波、矩形波出力,Sync, LineaFM OK、 scale, spanの温度補償内蔵,10octaveくらいは安定して発振できるフル仕様のVCOののコア部分が完成してしまいます。 この回路であればこの基板に2VCO分が搭載できます。

丹念に配線チェックはしたので一発で動きはしましたがどうも動作が変です。 CVを0Vから15Vまで可変している割には周波数変化が鈍いです。 配線に間違えはないようなので一部の抵抗の抵抗値を手持ちの抵抗で置き換えたことが原因かと思いましたがそういうことではないようです。 30年以上も前のパーツでは正常に動かないのかとも思いつつ回路図を再度眺めてみるとLinea 入力(Iref抵抗付近)から GNDにつなぐ抵抗470Ωを1Mと間違えて配線したことに気づき抵抗を交換したら正常に動くようになりました。 VCOの実験をするのに万能基板を使ったら老眼がけっこう来ててつらかったです。基板裏が銀メッキをしてある物は疲れました。 銅箔の方が疲れませんので今後は秋月の紙フェノール基板を使うようにします。

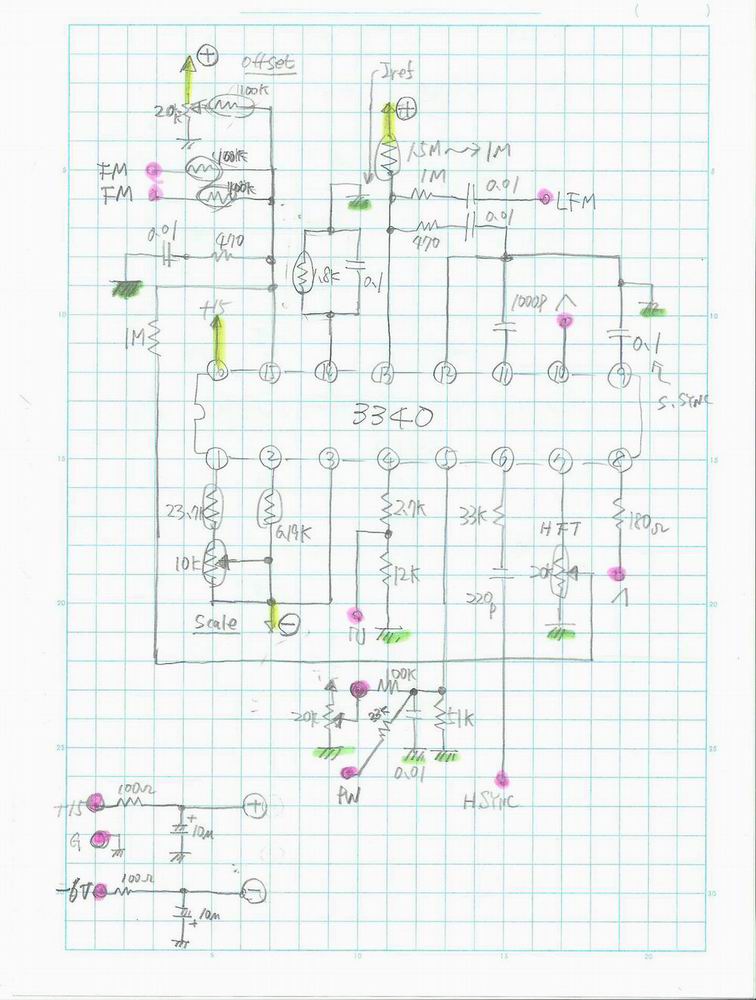

評価回路は上図のようなものになります。 なによりこのIC 1つだけで他にOPAMP等もとりあえずは必要ないというのはかなりのメリットだと思います。 消費電流もプラス側が4mA, マイナス側が5mA程度なで手軽です。 大まかにスケール調整をしてCVを0Vから15V入力してみたところ CV-0Vで約1Hz、 CV=14.3Vで約14KHzの発振を確認しました。 推奨回路では Iref用の抵抗がVcc=15Vで1.5MΩだったのでIref=10uAだったのですが1.5Mの金皮が無かったので1Mを使用したのでIref=15uAとなります。 Irefは3uAから15uAの範囲で設定されていればよいようなのでその範囲には入っていますが実用時には推奨阿値の1.5MΩにした方がよさそうです。

moduleとして実際に使用する場合は scale設定の半固定を多回転にした方がよいかとか、 固定 CVを与える時の方法としてOctave切り替えをつけるのか連続可変で Coase tuneとするか悩むところです。 また外部CV=0V時のOFFset電圧すなわちinitialの発振周波数の設定を決める必要が出てきます。 A4=440HzとしてC1のキーで65Hzとするとこの時 Key CV=0Vとすれば この実験回路ではinitialのOFFset電圧は6V程度(6octaveのoffset)あればよいのでしょう。

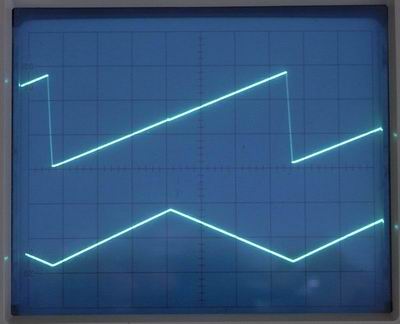

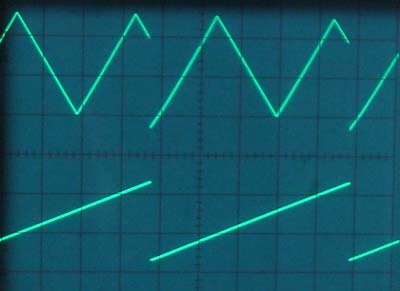

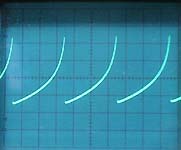

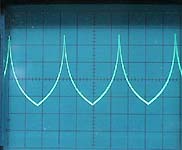

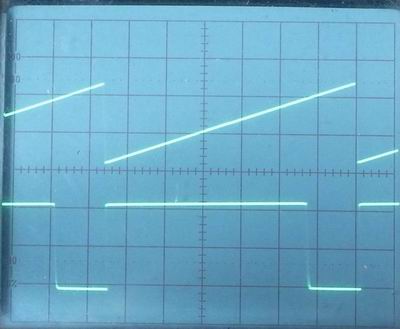

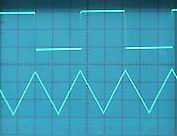

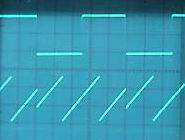

上の写真に出力波形を示します。 CEM3340は三角波を源波形として発振し、それを元に鋸波を得るタイプのVCOですが写真をよく見ると三角波を折り曲げて鋸波を得る際の継ぎ目が確認できます。 写真の波形は14KHzくらいの発振波形なのですが鋸波の立下りが結構ゆるやかです。 発振周波数が小さい時の波形は立下りがそれほど気になりはしませんので実用面ではあまり問題はないでしょう。

半固定POTだけの操作ではなんなのでCV発生器としてCoase, Fine, PWの volumeをつけて実験してみました。 VOLUMEをつけたのでやっと矩形波出力とPWが可変できるようになりました。

困ったことにPWの値を動かすとピッチがわずかですが変動してしまいます。 原因を探って見るとPAIAのKITのまねをして外部電源入力端子に CとRでCRfilter(C=10u, R=100Ω)を構成しておいたのですがPWを可変するとCEM3340に内蔵のコンパレータの消費電流が変化するらしくRによる電圧降下が変化してしまうためで、 そこからVref電圧を取っていたためIrefがわずかに変動してしまうです。Rを取り外したらこの現象はなくなりました。 うっかりしていましたが実験して気づいたこととしてこのようなCRfilterをつけるのならVrefは独立して用意しなければならないと言うことです。

さらに基板を押すと発振周波数が変化してしまい、押すのをやめると元に戻るという現象が発生。 どうもOffset電圧を与えている部分の半田付けがあやしい。 その部分の半田を盛りなおしたら解決しました。

CEM3340の各機能

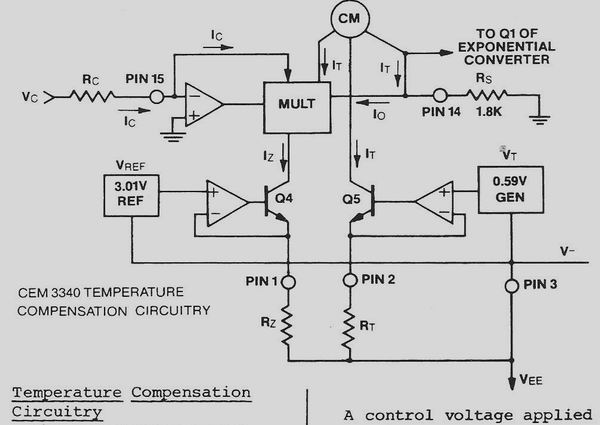

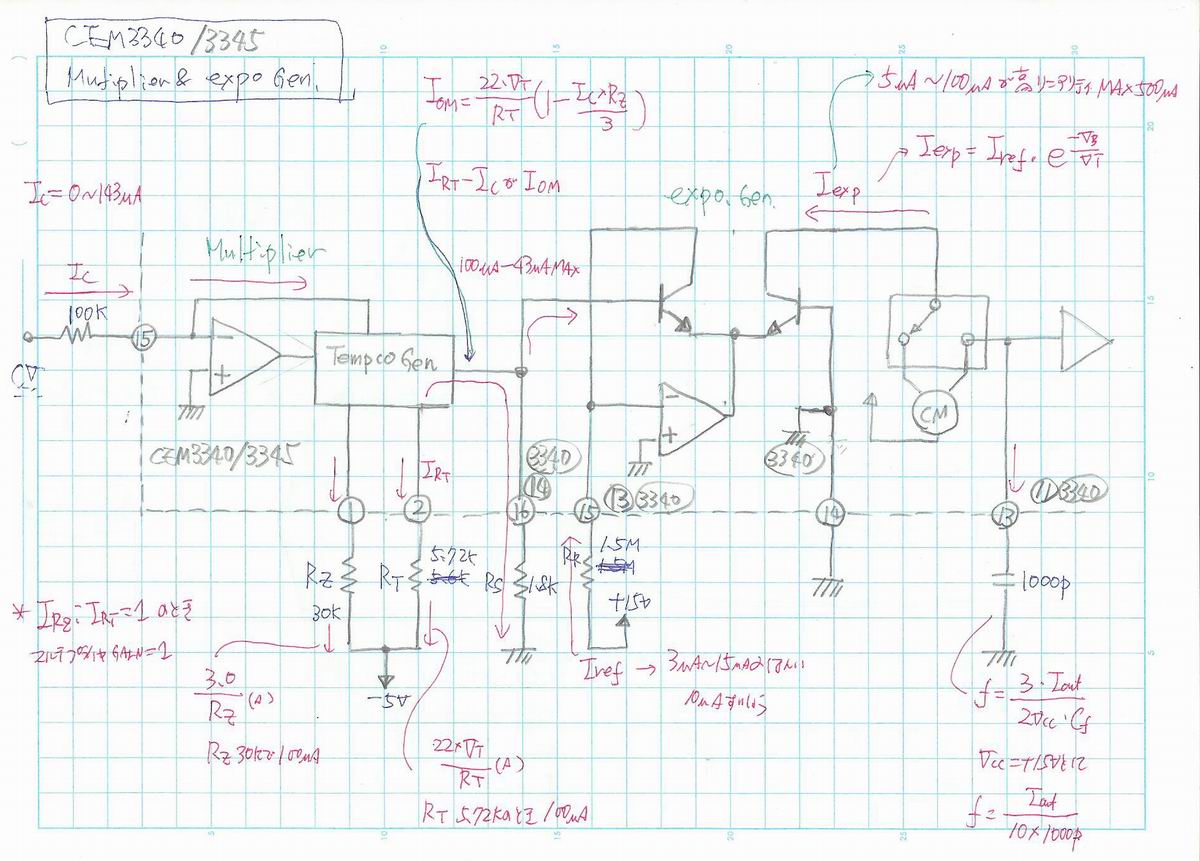

CEM3340は antilog ampの前段にあたるsumming ampのGAIN(multiplierの倍率)を温度に対して可変する(*1)ことで antilog ampのscale 補償を行う方式ですのでこの設定がなれないとわかりにくいです。以下に summing amp周りと antilog ampまわりの構成図を示します。

* 上図の PIN Noは CEM3345のPin Noに対応。

Pin 1と Pin2につける抵抗によって Summing AMPに内蔵されている multiplierのGAINを調整するようです。 抵抗Rtに流れる電流は、 Irt= 22* Vt/Rtで求まります。

Irtを100uAとするとRtは 5.72KΩになります。 次にRzですがRzに流す電流をIrtと同じ100uAにするには、 IRz-3.0/Rzなので Rz=30KΩとなります。

MultiplierのGAINを1にするためには Irt=Irzにすればいいよいうです。 Irz,Irtの設定に -電源の電圧は影響しないようです。

このsumming AMPの出力電流がantilog AMPの入力Q1のベースに入力されるわけですが、 ベース- GND間につながっている抵抗Rsを1.8Kとするとsumming AMPのsumming nodeに接続される抵抗を100KΩにすることで 1oct/Vの関係が得られます。

外部CV=0V時この100uAのIrtがRsに流れることになり、CVを上げっていってIcvが流れるとIrt-Icvの値がRsに流れるようになるのでIcv=100uAの時 Multiplier出力Iomは0となります。 Iom=(22*Vt/Rt)(1-(Ic*Rz/3))

一方antilog AMP側は RrでIrefが決まります。 15番端子Vcc間に1.5MΩのRrをつなぐとIref = 10uAとなり Q1のVb端子(antilog amp入力)が0Vの時 antilog AMP出力は10uAになります。 Iexp=Iref*e^(1Vb/Vt)

|

antilog の入力のベース電位Vbは Icv=0Vで最大値でIcが増えるに従って電位が低下,Ic=Irtで0Vそれ以降はマイナスとなります。 このため 右側のantilog 用のトランジスタの VbeはIcの上昇と共に増大します。

CVが小さいとIcが大きいので(It-Ic)は小さく抵抗Rsの電位が大きいとantilogの左側の Tr.のVeが高いので右側のTr.のVbeは小さいのでantilog電流は小さい。 CVが大きいとIcが小さいので(ItーIc)は大きく抵抗Rsの電位が小さいとantilogの左側の Tr.のVeが低いので右側のTr.のVbeは大きいのでantilog電流は大きい。 |

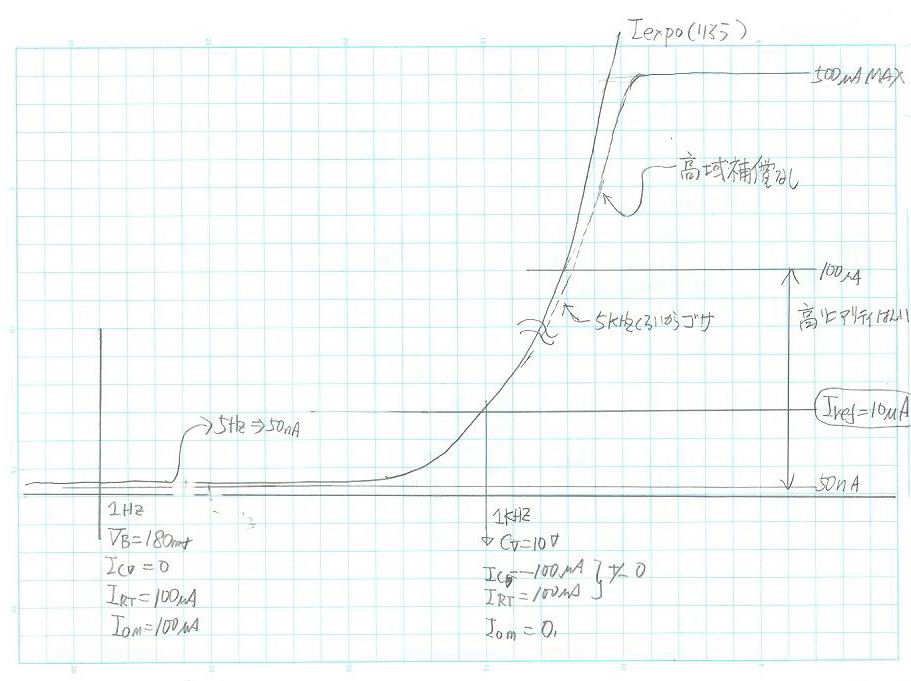

Icvの値は通常0から143uAまでだそうです。 Iexpの範囲が50nAから100uAの範囲が高リニアリティ区間なようで、 たとえばIref=10uAとするとCV=0Vで Iexpは10nA程度まで低下しますのでCV, Icvをマイナスにすることはあまり意味が無いということでしょうか。

Icvの入力範囲は 0から 143uAと言うことで、よってIom=100uAから-43uAなりますので 電圧Vbは CV=0V時 180mV、 CV=10V時 0V ,CV=14.3V時 -77.4mVとなります。

13番端子につながるTimmnig capactor Cfと発振周波数の関係は F=(3*Iexp)/(2Vcc*Cf)

Cf=1000P、 Vcc=+15Vとすると F=Iexp/10*1000P となり Iexp=100uAで10K Hz Iexp=50nAで 5Hkzとなります。 すなわちCV=10Vで1KHz CV=0Vで1Hzとなります。

| CV=00V | F= 0.975Hz | Iexp=9.75nA |

| CV=01V | F= 1.95Hz | Iexp=19.5nA |

| CV=02V | F= 3.9Hz | Iexp=39nA |

| CV=03V | F= 7.8Hz | Iexp=78nA |

| CV=04V | F=15.6Hz | Iexp=156nA |

| CV=05V | F=31.2Hz | Iexp=312nA |

| CV=06V | F=62.5Hz | Iexp=625nA |

| CV=07V | F=125Hz | Iexp=1.25uA |

| CV=08V | F=250Hz | Iexp=2.5uA |

| CV=09V | F=500Hz | Iexp=5uA |

| CV=10V | F=1KHz | Iexp=10uA |

| CV=11V | F=2KHz | Iexp=20uA |

| CV=12V | F=4KHz | Iexp=40uA |

| CV=13V | F=8KHz | Iexp=80uA |

| CV=14V | F=16KHz | Iexp=160uA |

Coase/Fine/KBD CVの範囲を考え必要に応じてInitial CV電圧を与えればいいでしょう。 Iexpは MAX 500uAまでは出力できるそうです。 また Irefは 3uAから15uAの範囲で使用するように書かれており10uAに設定するのが推奨されていますので Vcc=15V時 Rr=1.5MΩとなるようです。

|

1: CEM3340/3345のAntiLog AMPのScale温度補償方法 * antilog ampのScale補償とOffset補償の必要性 offser補償は普通の方式、OP AMPのFB loopの中にTr.のC-E間を入れて定電流ドライブするタイプ(上記の構成図)。Scale補償は下記の方法。 +3300ppmのtempco特性のmultplierを構成することでantilog AMPの温度に対するスケール変動 -3300ppmをキャンセルする方式のようです。

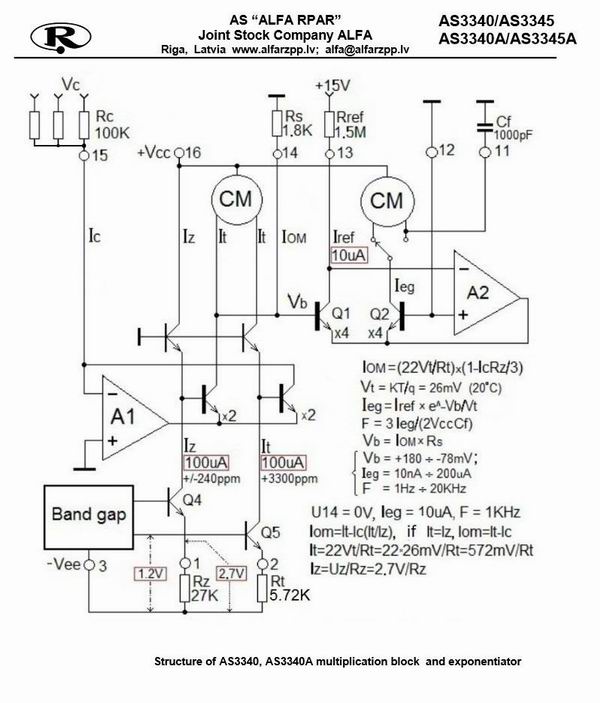

上図は CESのnews letterに掲載されていた回路です。 個々の装置の詳細は明記されてはいませんが Vt(熱電圧)の変化を検出、いわゆるPTAT電圧発生源を利用してそれとCV電圧の乗算を行うことで次段のAntilogに対して正の温度特性にしてantilogのTの要素をキャンセルします。下のALFAのdatasheetを見るとBAND Gapリファレンス回路の正の温度特性を持つ出力を利用して入力(CV)に対して乗算をしているのでしょう。電流乗算器の回路動作がよくわかりませんが(*0)。

左の電流源 Iz: reference current generator Iom=It -Ic * (It/Iz) ここでItは+3300ppmの温度特性を持つ電流となるようです。 両電流値はそれぞれ、

It= 0.59V / Rt で求まり両者を同じ値にすることによって入力 Icの1倍の+3300ppm温度特性を持ったIoが出力されるようです。 実際上の各定数は以下の式で得られます。

Multiplier Output電流: Iom 上図上のVt=590mV Genの意味は Kt/q=26.8mV *22 =590mVからくるものだそうです

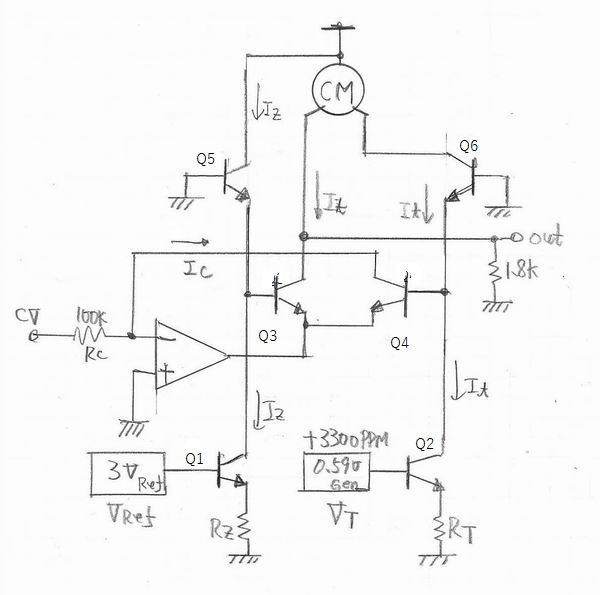

ALFAの図を書き直してみました。よく見ると1象限のmultiplierに酷似した回路であることがわかります。(というかこの回路で1象限のmultiplierを構成しています。) CV inの部分はantilog ampでいうところの Linear IN部分なのでOPAMPとQ4でLog Ampが形成される形になりQ3ほそれに対してEXPOなのでantilogです。結果Q3のIcはCV inに対してLinear出力です。 上図のカレントミラーはIt - Ic = Iomを実現するためのしくみでCV=0V時 It=Iomで、CVが増加するとIcが増えた分はQ3のコレクタ電流となりカレントミラーからの残りがIomに分流する。 ちなみにRC4200タイプのmultiplierは温度の影響を受けないからこそ(*0) Vtに比例した電流源を用いて正の係数を持つCV値を得、次段のantilog ampが負の温度特性を持つためお互いでキャンセルすると言うことでなかなかややっこしいです。上図においてリファレンスとなる温度に影響を受けないBand Gap電圧源はIzが+/- 240ppmと言う意味はBANDGAP電圧源の温度係数のようです(一般に数十から数百ppmだそうです) 右側の電圧源は温度に比例して+3300ppmの温度特性を持つ電圧源。 *0: 50ppm程度の温度係数はあるようですが。 Multiplierの場合はLogAMPの正の温度特性とantilogAMPの負の温度特性で温度変化をキャンセルしますがCEM3340の場合は正の温度特性を持った電圧源をリファレンスとしたMIXERといった感じでしょうか。

RC4200typeのmultiplierの動作と同様に考えると、 0: VtとQ5のVbeが Xinに対応(Log) CV inが Yinに対応 (Log * AntiLog) Vref(Vz)とQ5のVbeがScaleに対応(Log)なので Vt * Vcv / Vrefという乗余算 1: OP AMPのFB loop内にC-E間がある方のTr. Q4のVbeはCVに対してLOG AMP。 2: またVtがらみのQ6のVbeの変化もIcがエミッタフォロワだからIcのリニアな変化に対してLOG 動作でこれがQ4のベースにつながっているがQ4のVbe4はこれでは変化できないのででQ6Veの変化分だけQ4のVeが並行移動しQ4のエミッタ電位はLOGの加算。 3: Q3はEXP AMP動作で、VrefがらみのQ5のVbeは変化はLOG 動作。これがQ3のベースにつながっているがこれがQ3のVbeに対しては減算方向に働く。 4:Q3はAntilogAMPでVbe3とIc3の関係はEXP動作。RC4200の動作と同様に(Vcv * Vt / Vz )というリニアなmultiplierの動作となり最終的にはIout = It -Icv *( It / Iz )になるのでしょうか?。ということは(Vcv * Vt ) に対して Scale調整要素がVzで辻褄があいますね。 CESの概念図ではOPAMPを使った電圧-電流回路(定電流)ですがALFA版はALFA版は電圧-電流変換はエミフォロの定電流回路という概念図になっています。 ICならではの構成というかIC化する以前のVCOでは中々このような物はみかけませんがHillwoodのSY1800のantilogはそれに近い方法を取っていますが乗算器ではなくKBD CV回路のref電圧という実質乗算器に相当するVtに比例する電源を使っていました。 同時期のテクニクスのanalog mono synth SY-1010も同様の方式でSPAN補償をしていたようです。 各Tr.は1象限のmultiplierの図ではC-E間がOP AMPのFBループに入り定電流でドライブされていましたが上記の等価回路においてもC-E間が定電流でドライブされていることに代わりはありませんのでVbeの変化はantilog Tr. Q3以外はLOG変化ということです。すなわちほぼ1象限のmultiplierとしての動作だと思います。

CEMのVCOはこのCEM3340(3345)とCEM3394及びCEM3374があります。 CEM3394は3340と同方式のscale補償ですがCEM3374はscale補償回路(multiplier)は搭載されていずかわりにVt出力の温度センサーが付いておりこれを利用して外部で同様の処理をして下さいという仕様です。 時代的に3374はcomputer controlledを前提としているのでsoft ware 処理か 単純にはDACのVrefにこれをつないで tempco multiplierを実現してくれということなのでしょう。CES Applcaton Note APCEM-001に使用例が載っています。そうでなく純analogで行う場合は上記のような1象限の乗算器(RC4200など)を使うことになりますが面倒なので通常はCPU処理が前提です。メーカの製品ではanalog multiplierを使った例はないのではないかと思われます(未確認)。

|

その他CEM3340で重要そうなPINを見てみると、

3: マイナス電源入力

6.5Vのツェナーダイオードが内部にあるのでこれを利用する場合はマイナス電源と この端子間に電流制限抵抗をつける。 印加電圧が-6V以下の場合はツェナーが無効 となり印加電圧が直接有効。 すなわち元々CEM3340は+/-同じ電源電圧のICではないが一般的な+/-同じ電圧の電源でも対応OKになるような仕様になっているということでしょう。 ですから評価ボード回路においても-5Vが使えるのならそれを使ってくれということで+15V/-5Vになっているのでしょう。

4: 矩形波出力

0--12V (Vcc15V時) この出力はNPNのオープンエミッタなのでプルダウン抵抗をつける。 ちなみに三角波は 0-- 5V、鋸波は 0 --10V出力。

07:高域誤差補償用の電流出力

高域補償が必要なのは antilog トランジスタの エミッタバルク抵抗の影響および コンパレータの高域でのON/OFF時間の影響なのでそれを補正するためこの端子出力(*1)をsumming nodeに入力することによって補正する。 この端子とGND間に半固のVRをいれて半固の真ん中の端子に抵抗をつけて summing nodeに入力。 おおむね5KHzあたりから高域誤差の影響があるらしい。

*1:データーシートの図にはantilog用のトランジスタとパラって付けてあるもう一つのantilog トランジスタの電流出力がこの端子になっています。

16:+電源端子

+10Vから+18Vまでとなっていておおむね +12Vか+15Vを使用しているようです。 15Vが使えるなら推奨値に従って15Vにするのが無難でしょう。

CEM3340は+電源端子 -電源端子間でMAX24Vなので +15V, -5Vで使うか +/-15Vとしてマイナス端子は電流制限抵抗を入れて実質-6.5Vで使うような場合が各社の回路図を見ても多いようです。

datasheetや service manualを見た限りではおおむねdata sheet 準拠の回路、定数で よい感じがします。

抵抗値の設定

Rz: 24K +10K VR 金皮

Rt: 5.6K 金皮

Rs: 1.8K 金皮

Rr: 1.5M 金皮

Rhft: 1M 20K VR 金皮

|

手持ちの金皮では足りないものがいくつかあるので、金皮の買いたしをすべくネットで秋月の100本金皮(300円)の値を確認すると1M以上の抵抗値がありません。 1Mはおろか500K以上の値もないようです。 ならばと千石を見てみると金皮の単体売りが1本30円、1M以上はなんと50円だとか。 CEM3340が基本ただなので抵抗の高さがアンバランスなような気もしますがしかたがないので久々に秋葉に部品の買出しです。

まずは秋月で24K, 5.6K, 1.8Kの100本金皮を購入。 その後、千石に行っての金皮の棚を見るとなんと1本 10円。 ネットに書いてあったのと違う。 これなら100本セットを買わずに各抵抗を単品*10程度買ったほうがよかったと後悔。 確かに昔の記憶では千石の単品金皮は1個10円であったはずで、30円はおかしいと一瞬思ったのだが。 1Mまでなら10円で買えるようです。 但し1Mを超える抵抗はやはり50円してしまう。 あまりに高いのでケチって 1.5M*4を買う。 買い終わってからマルツにも抵抗が置いてあったと思い出しマルツの抵抗棚を見るとなんと1.5Mが10円であった。 但し3Mはやはりここでも50円もする。 またまた後悔するも1.5Mを20個購入。 長らく部品購入をしていなかったので勘が狂った感じ。 実質1000円くらい損した感じでくやしい。 Vrefを+5Vとすれば1.5Mの抵抗は500Kで済むことになるのでその方がいいかとも思いますが、メーカー等の回路を見ても単純に+15Vからとっています。

後日談:

|

CEM3340の動作

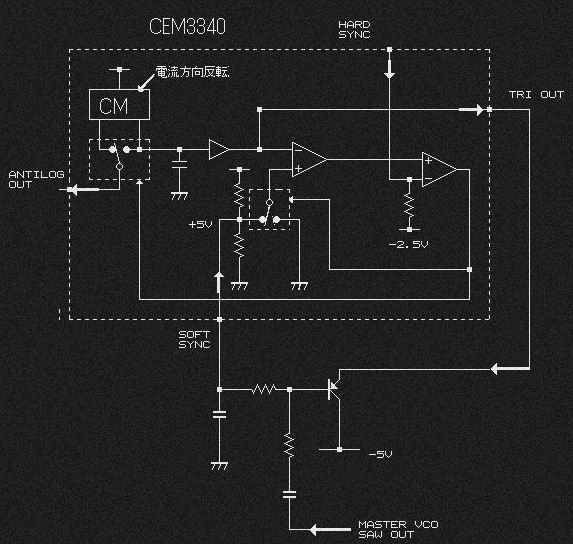

CEM3340は 一般的なVCOがSAW波を源波形として発振するのに対して、三角波を 源波形として生成し、TRI-SAW converterにより SAW波を得るVCOとなっています。 (下図において2っのSWにより、定電流源の方向と、コンパレータの比較基準電圧を 5Vと0Vに切りかえる)

CEM3340のantilogは capacitorから電流を吐き出す(放電)方向が正方向なので、capacitorを充電する時はカレントミラー(CM)を介してantilogに接続されている端子とは反対のカレントミラーの端子がcapacitorを充電するような構造になっています。 放電時はCMは動作せず antilog に直接 capacitorが接続されるように SWで切り替えることによりcapacitor電圧が上昇、下降します。 SWのコントロールは2段構成のコンパレータの後段のコンパレータ出力で行われます。 三角波上昇時は1段目のコンパレータのしきい値が+5Vで、capacitorの充電が5Vを超えるとコンパレータの極性が反転してそれを受けて後段のコンパレータ出力が上記 SWを切り替えるとともに1段目のコンパレータ自身のしきい値を0Vにします。

CEM3340のsync

soft sync:

--------------

三角波が上昇カーブの状態時、soft sync inに矩形波の立下りの波形が入るとコンパレータの閾値が一瞬マイナスになるので三角波が下降カーブに遷移します。 すなわち三角波が5Vに達していないままで下降に向かうのでその分、周期が短くなるということです。 上昇カーブ時ならどんなタイミングでもOKというわけではなく実測では三角波の振幅がおおよそ4V(*1)くらいより大きい時だけコンパレータが稼動するようです。

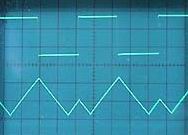

データーシートには波形が示されていませんが、soft syncは波形が変化しないのが前提だからでしょうか。 実際はたとえば相手のmaster VCOの周波数が若干高ければ3340の三角波が5Vまで達しない位置で方向反転が起きるので三角波の振幅が小さくなります。 その時、三角波の場合は波形の変形はありませんが、鋸波は形が変形し、矩形波はパルス幅が少し変わります。

*1:立下りの矩形波が0.001uFのcapacitorを介してsoft sync端子に加わった時、通常5Vの閾値電圧が瞬間4V程度に落ちるということなのでしょうか?。 データーシートの回路からは単純には0V程度に落ちそうなのですが.....

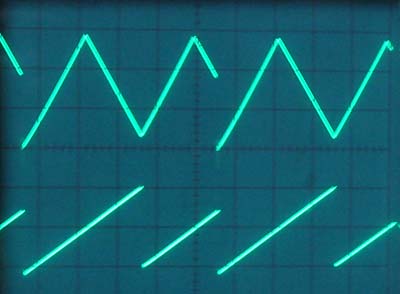

図のようにsoft syncがかかっているということはmaster VCOの矩形波の立下りのタイミングとslave VCOの3340の三角波の方向転換タイミングが一致するということで、位相もロックされます。 鋸波は波形が変形しています。 時間が短縮された分、垂直上昇し同じ傾きで上昇するので 鋸波のスロープがずれています。 またmaster VCOとの周波数の関係、位相関係によっては部分的に三角波の振幅が不揃いな波形になる場合もあります。

hard sync:

--------------

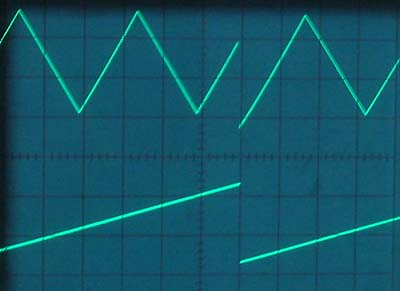

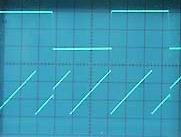

下図にhard syncをかけた時の三角波の波形を示します。 syncをかけたタイミングで基本、三角波の方向反転をするだけです。 hard sync inにプラスのパルスを与えるとpositive sync,マイナスのパルスを与えるとnegative syncですが、上昇区間でのみしかpositive syncはかからないし下降区間でのみしか negative syncはかかりません。

* positive hard sync

* negative hard sync

上記の波形を見ても鋸波の一部にパルス波が加わったような波形なので音色も鋸波と矩形波が混ざったような、通常のsyncとは少し異なる音色です。 また三角波の方も間に小さな三角波が入った波形になるため音色的にはフォルマントウェーブ的なキャラクターを持ちます。

modular synthを除くメーカー製のsynthでCEM3340のsoft syncを搭載した機種はみたことがありません。 またCEM3340のhard syncは三角波の方向転換という少々特殊な方式なので、普通のhardsyncを実現したい場合はnegative syncのみが有効になり、かつsync パルスで三角波の振幅を強制的に0に落とす回路を付加してconventional hard syncを実現するようにします。

|

* conventional hard sync *

データーシートには以下のような回路を付加するように書かれており、prophet5, OB8を初めとするメーカ製のsynthで採用されています。

master VCOの SAW波の立下り(マイナスの微分パルス )で PNP Tr を ONさせ TRI波を強制的に0Vにさせるとともにsoft sync端子にも立下りのパルスを与え内部コンパレータも強rrrrr制的に反転させ リセット後はcapacitorの電位が0から上昇するようにする。 CEM3340が図の回路の通りであれば TRI波の出力は0(*1)になっても、capacitorの充電が瞬時に0になる経路が存在しない。 おそらくTRI OUTがショートされればcapacitorの後のbufferがbufferとして機能しなくなり(*2)TRI OUT、PNPの C-E間経由で急速放電するのでしょう。

*1: 実際は-0.6V程度になっている。

master VCOの SAW波の立下りで pnp Tr を ONさせ TRI波を強制的に0V(-0.6V)にさせるのみ。 コンパレータは前の状態を保持しているのでリセット後もcapacitorの電位は0(-0.6V)から上昇。

|

|

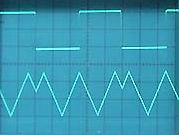

SELF MOD

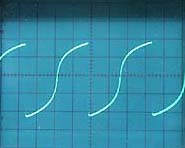

Linear FM in に自分自身の波形を FBさせて Self Modulationを実行した結果を以下に示します。

上図の(source,mod=TRI)のケースはPAIAの Hyper FlangerのBBD clock modulation波形に使われています。

|

|

* CEM3340と3345の違いは?

datasheetには3340と3345が書かれています。 メーカ製の synthやDIY記事では3340が使われており3345が使われていることはまず無いです。 3340が16PINに対して3345は18PINとなっています。 追加されたPINの機能は

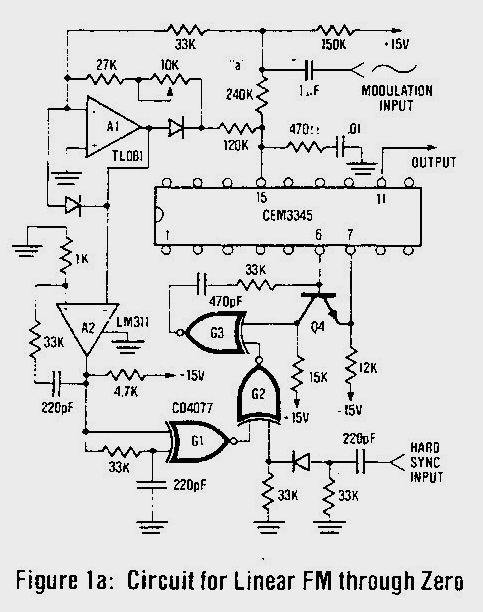

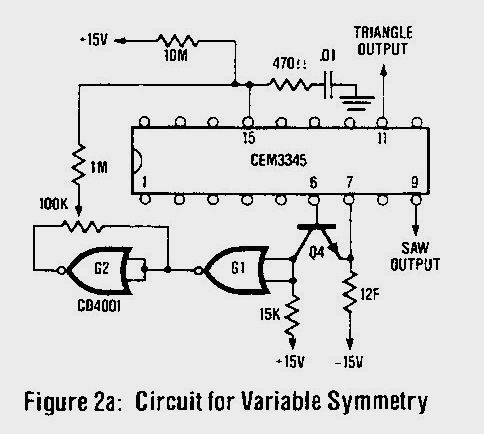

1: antilog ampの片方のベースが内部で GNDに固定されている(3340)

2: 3345は1段目(soft sync側の)のコンパレータ出力がbuffer付きで7番PINに data sheetを見ても3340と3345の違いについては特に明記されていないようなので詳細はわかりません。 antilogの結線が外部に出ていた方が応用はきくでしょう。 コンパレータの出力が出ていれば何かに利用できるのか。 news letterの synth sourceには追加されたPINを利用した興味深い記事が掲載されていました。 一つは analog FM音源を実現するためには必要なThrough Zero VCO、もう一つは TRI波の対称性を可変できる機能です。 どちらも上記の(2)の項目にある7番PINをっ利用した物です。 三角波を源波形として生成するVCOならではの応用例ですがCEM3345自体とてもマイナーなVCOです。要はCESのICは拡張性が高いということでしょうか。

|