OTAのVCR接続

|

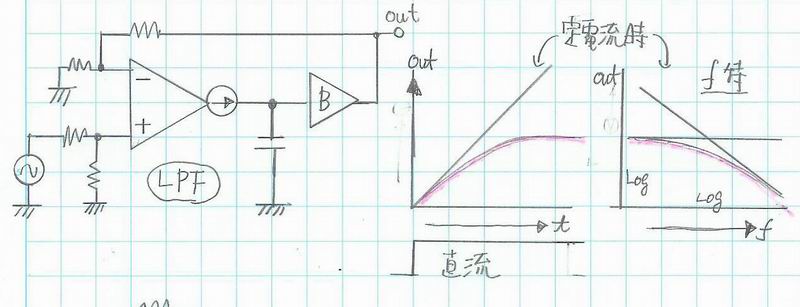

analog synthにおいてVCAはOTAの定電流出力を使いますが、VCFは単に電圧制御可変抵抗(VCR)として使いますのでそのように動作させるためには負帰還によるVCR接続が必要になります。

単純にOTAとCapacitorを接続させただけでは積分器になってしまうので出力を(-)入力に 戻して負帰還をかけて直列回路の電流変化と同様の作用を作り出しています。 すなわちcap.が定電流で充電されるほどOutputは増加しようとしますが、負帰還がかってLimiterがかかっていく状態。 直流印加においては cap.が定電流充電されていこうとしますがout put Levelが増加で負帰還が強くかかりoutputの増加を抑えます。いわゆるEGに対するGATE ON時のCR回路の反応。 交流の場合も定電流でCap.に流入する電流は一定なので高域ほど積分値は小さく負帰還量も小さいが低域ほど積分値は大きくなろうとするがその分負帰還が多くかかりよりLimtterが働くことになりLPF特性を有するわけです。 直列接続が負帰還の要素を内包しているので同様にOTA OUTPUTを入力に負帰還することでその状態をシミュレートすることになります。

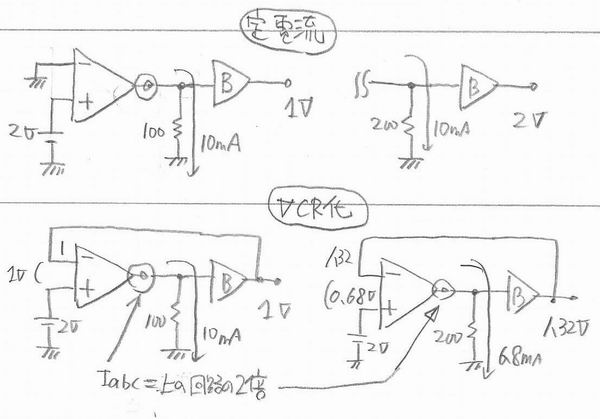

より簡単なケースとして上記回路のCap.を抵抗に変えた場合で負帰還をかけない場合を考えます。Rを100ΩとしてOTAの+入力に2Vを印加したとしてIabcを調整してOTA出力が10mA出力したとするとOut Putは1Vになります。 OTAのinput電圧固定でIabcも固定でRを200Ωにしたらoutputは2VになってしまいOTAは当然、定電流動作なので抵抗としては動作していない。抵抗として動作させる為には上記のように負帰還をかける必要があります。 通常の抵抗の直列接続ではRを100Ωから200Ωにすれば抵抗値が上がるので電流は減って印加電圧を2V固定とした場合 10mAから6.8mAに低下します。上記の負帰還がかっていないOTAの場合は電流値が変わらないのでOTAは抵抗動作にはならないということになります。 それに対してoutputをinputに100%負帰還をかけた場合のケース。 負帰還をかけた回路においてR=100Ωで入力2VでOTA outが10mAの時outは1Vとなり真の入力電圧は2-1=1Vなので負帰還をかけていない回路にくらべてIabcは2倍にして10mAを得たことになります。 ここでInput電圧とIabc固定でRを200Ωに変えた場合を考えます。抵抗体であるのならOTA出力は6.8mAとなり出力は1.32V、入力の真も電圧は2 - 1.32 = 0.68Vで真の入力電圧が1Vから0.68Vに減ったことによってOTA outは6.8mAに低下して抵抗の直列接続として動作していることになります。当然負帰還をかえているので定電流出力時と同じOTA出力を得るにはIabc側の電流は真の電圧が増えた分増加させる必要はありますが。 OTAは定電流動作なのでそれを抵抗の直列接続の電流と同じにするためには真の入力電圧を負帰還で低下させつじつまを合わせるイメージ。(実際は + と - 端子にには抵抗分圧して入力します) これは抵抗の直列接続がそもそも負帰還作用であること、たとえばR1とR2の直列回路においてR2の値が大きくなるほど電流は低下していく作用でこれは R2*I分のR1に印加される電圧が減ることがR2*Iの100%の負帰還作用です。すなわち定電流出力のOTAを抵抗(VCR)化するためには負帰還を用いて入力電圧とIabcの値は同じでもOTAへの真の印加電圧を下げることによってRの増加に対する出力電流の低下をうながすことでOTAがVCRとして動作する。

|

<2025/07/21 Rev0.6>

<2021/03/08 Rev0.5>