blank

2013年 5月15日 【兵庫県 姫路市】

| 姫路城⇒好古園 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

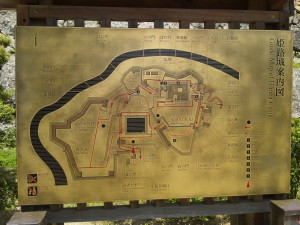

5月15日、姫路へ。以前から見てみたいと思っていた姫路の城です。しかしあいにく今は天守の解体修理の最中で、白鷺にたとえられる優美な城はのぞめないと聞いていました。 前の日に姫路城のホームページで調べたら、工事のおかげで天守最上階の高さまでエレベーターで昇り、間近に天守の上の方を見ることができるとありました。チャンスだと思うことにしました。工事が終われば天守を覆う工事のための足場はすべて取り払われるのですから・・・。遠く地上から見上げるしかなかった最上階の作りが、今なら自分と同じ高さで目の前で見られるのです。 姫路城は築城時の建築の多くがそのままのこっています。世界遺産でもあり、その名前は国内にとどろいています。 各地にかなりの数のお城があり、過去に私が訪れたことのある城だけでも、地元にある大阪城、そして松江城、萩城、高松城、広島城、岡山城などがあります。ですがそのほとんどが明治に入って解体されたり、戦災で失われたりして築城当時の天守や城郭の建築物の多くは失われており、戦後にコンクリートで復元されたものも多いのです。 天守だけに限れば江戸時代以前に築かれたものが残っているお城は12しかありません。そのひとつ松江城(別称「千鳥城」)を訪れた時、その頃はさほどお城に興味があったわけではありませんが、それでも黒い板が張られた天守からは、時代を経なければどうしてもでない重みのようなもの、長年の風雪に耐え、城内城下の人々の営みを見てきたことによる熟れた雰囲気を持っていたという記憶が残っています。 一方で大阪城天守は現存天守ではありません。大阪(大坂)城は徳川幕府にとって西日本の外様大名の監視と防衛の拠点でした。また征夷大将軍として徳川家は豊臣家を超える存在であることを示さなければなりませんでした。したがって、豊臣の大坂城跡に徳川家が築いたそれはさらに雄大なものとなりました。そのため城郭は広大で、天守の下に立つと大きさには圧倒されます。ただ天守はコンクリート造りの為、建物に年輪が感じられないのです。 松江城を訪れたのはもう5年ほど前でしたから、久しぶりに本物の建築を見ることができると楽しみにして姫路に来ました。 姫路城姫路城は、現存する天守の中でも知名度では一番に位置するお城です。なにせ世界遺産ですからね。どのような雰囲気に包まれているのか行く前から期待していました。姫路の駅を出ると、幅の広い大通りがお城に向かって延びています。その先には天守の姿が見えます。今は工事の為、天守閣はすっぽりと足場で覆われていますが、天守全体が空に浮かぶ優雅な雰囲気は伝わってきました。

平山城である姫路城は、天守の位置が小高い山の上にある為、そこだけが天空にそびえているように見えるはずです。白亜の城が透明な空気、白い春の日差しの中に浮かぶ姿が、天守が見えない今でも想像できてしまうほどでした。それだけ設計が優れているということでしょう。 今のように兵器や戦術が発達していない17世紀の築城当時では、「威圧」という要素が戦いでは大きな部分をしめていたようです。城が立派であれば、昔の戦艦や現在の核兵器のように抑止力ともなります。一国の軍事力と繁栄の象徴として他国の人々に見せつける必要がありました。視覚効果は姫路城においても十分に考えに入れられていたものと思います。高層建築がない当時であれば、その迫力と優美さは息を飲むほどであったと思います。 大通りを越えると堀が見えてきます。堀の前は大きな道路が走っていましたが、ごちゃごちゃした感じはありません。ずっと向こうまで堀が見渡せて広々としていました。堀にかかっている橋を渡ると、三の丸正門があります。 門には甲冑を着て槍を立てた侍が二人立っていました。遠くからだと人形に見えたのですが、近くに来ると通る人に挨拶をしています!訪れるとひげを生やして豪快な感じの中年男性が兵士に扮して声をかけてくれます。サービス精神旺盛ですね。 城の三の丸正門は高麗門という形式のものです。城の正門は大手門(追手門)と呼ばれますが、姫路城の大手門は現存していません。今はこの門が正門のような役割になっています。

秀吉の朝鮮出兵時に半島で生まれたため高麗門という名をしていますが、日本人が考え出した様式の門で、城門としては最先端の作りと言われています。この門は昭和11年の復元で、現存のものではありません。 兵士に扮したおじさんと挨拶を交わし門をくぐって城内へ入ります。天気が良かったこともあり、城内の雰囲気も非常に明るいものです。「白鷺城」と呼ばれるように白が目にまぶしい。 天守や城壁は白い漆喰(しっくい)の壁を際立たせるものと、黒板を張る作りと大きく二つに分けられます。前者は見栄え重視、後者は耐久性(経済性)重視の作りです。漆喰は風雨にもろいので頻繁に修繕の必要があり、それを防ぐために板張りとするのです。

言うまでもなく姫路城は見栄え重視です。幕末には譜代大名の名門である酒井雅楽頭(うたのかみ)家の居城でした。城主酒井忠績(ただしげ)は徳川幕府最後の大老も勤めました。十五万石程度の大名の居城としてはかなり規模が大きいので、維持費の捻出が大変だったことでしょう。一方、黒板張りの代表は烏城(からすじょう)として有名な岡山城。黒板張りにもシックな趣はありますが、姫路城がそれではせっかくの良さが損なわれてしまいそうな気がします。 いよいよ本丸へと入ります。見た目の美しさばかり書いてきましたが、ここからは要塞としての城の姿が見えてきます。すでに門の前は坂道となり、枡形(ますがた)と呼ばれるスペースがあります。石垣の上に白い土塀があり、そこには狭間(さま)と呼ばれる矢や鉄砲を撃つための銃眼があります。侵入してきた兵を門の前で食い止め一気に射殺してしまおうというもので、日本の城郭の基本ともいえる構造でどの城でも見られるものです。

天守へ向かいます。大阪城などと比べればコンパクトですが、それだけに近くから狙われる不気味さ、狭い所に押し込められたような圧迫感があります。有名な曲がりくねった狭い通路、頻繁に出会う門、通路を見下ろす壁にうがたれた無数の狭間。攻め手にとっては恐怖の迷路ですね。遠くから望めば無類なまでに美しく、近くによれば強烈な殺気を投げる、これが姫路城の持つ二面性でありまた魅力なのでしょう。 姫路城は門の数が多いため、門の名前の多くは「い」「ろ」「は」「に」「ほ」「へ」「と」・・・の順につけられています。『いの門』『ろの門』などです(『菱の門』などそうでないものもありますが)。現代風にいえば『Aの門』『Bの門』・・・という感じになるのでしょうか。機能的ですが名前のつけ方がやや素っ気ないですね。 姫路城の通路をたどっていくと、迷路に迷い込んだような気持ちになります。そしてどこからかじっと見られている感覚もあります。お城を見に来ている私はこの先はどうなっているのかという期待感ですが、侵入した兵であれば、それは先の見えない不安感に変わるのでしょう。 お城は雰囲気、という気がしてきました。自分の知識の乏しさからどうしても感覚的なところに目がいくということもあり、語彙の不足からうまく言葉にできないところを感覚的に解釈してしまう傾向もあるのですが、入りこんだら足がすくむような感覚を敵兵に与えることは、やはり重要な機能の一部だったろうと想像できます。一国の象徴としての城はまた優雅で存在感がなければなりません。お城は防御の実際的な機能もさることながら、雰囲気も大切だろうと思いました。

いくつかの門をくぐり通路をたどっていくと、天守に着きました。天守で行われているのが、「天空の白鷺」という名の企画です。修理中の天守を外から見られます。エレベーターで天守の最上階まで行くのですが、天守側はガラス張りになっていて天守の様子を眺めながら昇ることができました。

天守最上階。最上階の修理はもう完了しています。こうして目の前で見ると、どうしても駅から仰いだあの空の高いところにあるとは思えず、まるで博物館の展示を見ているような錯覚に襲われました。工事が終われば、遠くからや石垣の下から見上げるしかありません。妙な感慨にひたって、しばらくガラスの前から動けませんでした。 屋根の両端には鯱(しゃちほこ)が光っています。屋根には避雷の為に針金が這わせてありました。天守は火災に弱く、焼失の原因として「落雷」は上位にくるものでした。鯱は飾りであると同時に雷を避ける効果もあったようです。エレベーターで下まで降ります。

下のほうでは石垣がすぐ近くで見えました。石垣は打ち込み接ぎ(うちこみはぎ)と呼ばれ、石垣としては最もポピュラーなものです。大まかに形を整えた石を積み、隙間に小さな石を詰めることからそう呼ばれています。「迫力のある石垣ですね」ととエレベーターで一緒になった研究員らしき男性に話しかけると、「付近の石質は柔らかいため、ほかの城に比べて石垣の石の大きさは全体的に小さいんです」が説明してくれました。(写真の石垣は外に出てから撮ったものです) 本丸を離れ、西の丸へ向かいます。その間もいくつかの門があり、狭間に囲まれた通路はせまく曲がり、ただ歩くだけでも大変なのに鉄砲玉が飛ぶ中を攻めることになれば、臆病な私などは足がすくんでしまいそうな気がします(反対に「ひるむな!この卑怯者めが」と味方の武将に斬られそうですけどね)。 西の丸には長局といって、奥方や女中など女性が住んでいた場所がありました。長い廊下状の建物となっていて、廊下沿いに部屋が並んでいます。外は城外の山々が見え、内はあの優美な天守付近が一望でき非常に眺めのいいところです。木造の趣ある造りで、また風通しもよく心地よい空間でした。

好古園(庭園)城を出て堀をはさんで隣にある「好古園」へ。藩主の庭園だったところです。川のせせらぎが表現されていて、しっとりと静かでいい雰囲気です。中にある「活水軒」というお庭の見える綺麗なレストランで、名物というアナゴ重を食べました。身が少し薄い気がしましたが、美味です。

好古園を出ると土壁に仕切られた庭園がいくつもあります。ここも静かな空間です。外国人男性が小池に向かって座禅を組んでいました。洋の東西を問わず、この静かな雰囲気を理解する人はいるものなのでしょう。 庭園のひとつに抹茶を飲めるところがあり、500円を払って中へ。着物を着た茶道の先生らしき年かさの女性がすでに2人の先客を相手に話をしています。待っていると、奥から若い女性がしずしずと出てきてお菓子と茶碗を運んでくれました。私の前に座り両手をついて挨拶をされますが、あまり聞き取れず、私はどぎまぎしながら頭を下げました。 お菓子は練りきりでした。薄紫のあやめをかたどった、食べるのがもったいない美しい菓子。そして上品な甘さ。抹茶の苦味でさっぱりと口を流します。日本の食文化は見た目を大切にします。家庭のお母さんの作るお弁当でさえ、それぞれ美しく見せるための工夫がこらされている。和食文化では、味はもちろんですが、食べるのがためらわれるほどの美により高い価値を置いているのかもしれません。

庭を眺めてお茶を飲んでいると、先生らしき女性が、「膝をくずしてご自由になさってください」と言い残して奥へ行かれました。茶菓ももてなしなら、来客との語らいももてなし、そして相手を気遣いひとりにしておくことももてなし。茶席で行われるひとつひとつの言葉や動作には、日本的なおもてなしの精神が宿って気がしました。最後にふたたびその女性が出てこられ、ふた言み言挨拶を交わした後、外へ出ました。 ここからは帰りです。道路をはさんで向かいには茶屋風の造りのみやげもの屋さんが並んでいます。それぞれ「いの茶屋」「はの茶屋」など、城門の名前と同じいろはにほへとの順で名前がついています。「塩饅頭」と姫路名物の最中「五百万石」を買い、駅へ。 新快速で大阪まで1時間強です。運良く座れました。夕刻のラッシュ時はおそらく大阪行きは満員でしょうが、まだその時間には早かったからだろうと思います。すわれれば、快適。姫路は地図を見れば岡山に近い位置にありますが、大阪からそんなに遠い印象はありません。 参考文献: |