社会福祉施設実践の専門性とは何か

kuma

要旨

社会福祉施設実践のほとんどが身体介護などのルーティンワークを占め,その実践は一見すると日常的で専門性が見いだしにくいとされる.しかし,本論では日常を形成している先行基盤や言説などの意味解釈は可変性があること.そして,自らがその可変性へアプローチすることで自らの行為も発展させることが出来ることを考察した.

また別の側面から社会福祉施設従事者の中にいわゆるベテランあるいは熟練者などと言われる“熟達者”が存在している.この熟達者の思考過程(実践知)をトレースし身体化していくことが,一人ひとりの社会福祉実践の専門性向上になりうるとする視点で考察した.この日常の発展性へのアプローチと熟達者の実践知から学ぶことを両輪とし,ルーティンワークの積み重ね(経験)から自らの行為を工夫し,創造性をもってアプローチすること.これが社会福祉施設実践の専門性であると考察した.

キーワード:日常性,実践知,熟達

1.はじめに

1.1.研究目的

社会福祉施設,特に生活型福祉施設内で行われる対人的なルーティンワーク(例えば“日課”に添った生活支援・身体介護など)は,私的家事労働と同列に扱われ,はたして専門性があるのか問われることがある(渋谷2003).たしかにルーティンワークは国家資格を有していなくても行うことが出来る.とはいえ,もしルーティンワークの中に専門性が無いとするならば社会福祉(施策)を支えている社会福祉施設の専門性否定であり,それは社会福祉学の根底に関わる問題でもある.この問いに対し先行研究では業務分析・事例研究などで一つ一つの行為に内在する専門性の抽出などがなされている(恒内2009,大野2009など).しかし,ルーティンワークを支える“日常”に注目している論考は少ない.もしルーティンワークに専門性があるとするならば,まず日常とは何かを踏まえることが大切ではないだろうか.

ところで誰の目にも,対象者への所作が“すごい”あるいは“参考になる”と感慨を抱かせる人(以下,熟達者)が勤続年数や立場とは無関係に,1人くらいは施設にいるのではないだろうか.それは管理的で利用者の自由がないと見なされる雰囲気が蔓延している組織であっても,である(空閑2001)1.そんな雰囲気でも,その人がいるだけで利用者は安心し,体を任せる.なぜだろうか.その人の仕事ぶりは,ルーティンワークの枠を超えたものに映る.“熟達者”の所作を支える思考過程は通常,直感的であり,言語化が難しく,ルーティンワークの流れの中で移ろうものである.この思考過程は暗黙知あるいは実践知とも言われ,その存在は先行研究でも認めているが,実践知は科学的根拠を見いだすことが難しく十分に取り上げられていない.

本研究は,決められたルーティンワークから利用者への所作を含め発展性を持って取り組むには,まず“熟達者”から学ぶこと(熟達形成)が社会福祉施設実践の専門性追求への第一歩であるとの視点に立つ(熊谷2010)2.よって本研究では,先行研究を踏まえルーティンワークとは何かを日常性という観点から大きく捉え,かつ“熟達者”の実践知とは何かを模索し,“熟達者”から学ぶとは何かについてより明らかにすることを目的とする.

1.2.研究方法・範囲

本研究の方法は文献研究であり,

- 日常とは何かを先行研究より概観する.そして,社会福祉施設におけるルーティンワークを毎日決まった内容を繰り返す“日常行為”として捉えた視点で考察する.

- 実践知とは何かについて概説し,社会福祉施設における“熟達者”とは何かを措定する.

- 1.2.を踏まえ,ルーティンワークからの発展性と熟達形成を考察し,もって社会福祉施設実践の専門性を提示する.

なお研究範囲は社会福祉施設実践であるが,この“実践”は多義の意味を持つも本研究は生活型福祉施設の中で行われるルーティンワークを指すこととする.その理由として社会福祉実践は社会福祉施設内で集団的に行われるルーティンワークが従事者数や機関が圧倒的に多く,また本論の主題がこうした多数ある福祉施設内実践の専門性の考察であるからである.

1.3.倫理的配慮

本研究は文献研究である.先行業績,引用などについて日本社会福祉学会の定める研究倫理指針を遵守する.

2.日常性と社会福祉施設におけるルーティンワーク

福祉施設内の実践は,身体介護や生活支援など利用者の生活(日常)を支える行為である.時間で定められた日課,繰り返される行為を日々重ねる.それがその施設の日常であるかのように規則化され,当たり前のことして存在する.

本研究では,まず日常とは何かを先行研究より概観し,もって社会福祉施設におけるルーティンワークとは何かについて考察をする.

2.1.日常の自明性と被覆力

日常とは何か.普通,「当たり前のこと,決まり切ったこと,なれ親しまれたもの,あるいは,よほどのことがない限り揺らぎもしない安定したもの,けれども何となくつまらない陳腐なもの」(鷲田1997:24-25)と捉えられる.この当たり前のこととして“在ること”を自明性と言うが,では,自明性とは何かと説明することは実は難しい.

例えば,日常の反対は非日常であるが「非日常性の最たるものである死も,葬儀や法要,あるいはその準備を通して,我々がいつからともなく親しんできた日常世界に吸収される」(鷲田1997:26).言い換えると,日常は,死や天災など日常あり得ないと思えることが起こっても,時間が経つにつれ慣れ,その出来事を忘れる等,いつの間にか「何もかも元通り」と思うようになる.だから,あらゆる出来事は日常によって覆われるがゆえに,日常を形成している要素や本質などに何があるのか説明することは難しい.これが日常の持つ被覆力である.

2.2.日常の背後にある先行世界および個人の身体と感情の規格化

個人の現在の行為選択,未来への予測は,これまで自分が経験してきた過去の行動,認識を主観的な論理でもって体系的に構成しているからこそ成り立つ(加茂2003).そして,過去の選択を反省し,論理的に体系付け,現在に結びつけることができるのは,日常という先行する基盤があるから可能なのである(鷲田1997).

例えば,身近な人の死という衝撃的な出来事があっても「葬儀」や「法要」といったすでに歴史や共同体の中で,「妥当なもの」として認められた事柄・思想・概念・伝統・生活世界があるからこそ,死の悲しみを安定的に処理することができる(鷲田1997).このように考えると,日常とは,個人の経験や判断に「意味」を与え,その人の現実を構成させる(自己を定立させる)先行的・歴史的な基盤である.この基盤には多様な要素が存在するが,第一義的に安定を指向する.この安定のためには秩序や規範という形で人々の生活に大きな影響を与えている.通常,日常生活を営む上での規範などは,「日常生活規範」といわれ,通常マナーやモラルとして認知されている(稲永:1998)3.さらに「日常生活の中での選択行為の多くは,自覚的にも無自覚的にも,専ら社会・文化的文脈の範囲内で習慣的規則に則っている事が多く」(稲永1998:130),ことに対人関係,あるいは他者との利害関係などの行為選択,例えば空気を読む,距離感を測るなど,その場面での取る態度はこの日常生活規範の範疇で行われることが多い.その意味で,人は日常生活規範を遵守することで身体と感情を生きる術として規格化している(加茂2003)4.逆に,そうした規格化から逸脱する者は制裁を受け,排除される(高野1994).その意味で日常という先行基盤は,秩序として人々の生活に安定をもたらしている.

2.3.日常における多様な解釈の可能性

一見強固にみえる先行世界であるが,その一方で,その基盤(日常)は固定的なもの,変化のないものではないとする見方がある.日常は多様な概念・言説・経験則・歴史などを絶えずダイナミックに編成し作り替えていく,終わることのない運動体である.「それは,新奇なもの,異質的なもののうちへも増殖し,それらを併合しながら絶えず変形していく可塑的な運動」(鷲田1997:49)である.例えばあらゆる種類の情報の流通と蓄積,メディアと通信システムの多様化は,それまで共有されてきた自明さの更新が現代では急速である(高野1994)5.このことから日常は安定的な雰囲気に包まれながらも,多元的な領域を雑多なまま混在させているといえる.またそれぞれの領域の知識は決して統一的でもないし,部分的にのみ明晰ではあるが,いつも何らかの矛盾を含んでいる.日常とはその意味で「その様々な構成契機がある程度,つまり,相対的に一貫して編成された緩いシステム」(鷲田1997:65)である.

個人は,この緩いシステムである日常を自分なりに解釈を施し,自らの現実を構成し直して生きている.それは,自分は他者(一人,多数,社会)をどう把握するか.そして,他者は自分をいかに認識するのかという自己解釈を通して自分を位置づける.

日常は同じようなことの繰り返しに見えながら,実際には絶えず変化している.「日常における自分の在りよう」を自覚的に捉えることはなかなかできないが,多様な言説やまだ知らない先行経験が日常に含まれていることを意識するならば,解釈の仕方によっては,自分の生き方を再編させることは可能であるといえる(加茂2003).

2.4.社会福祉施設におけるルーティンワークとは何か

ルーティンワークは,その人が毎日会社に行き”仕事をする”という”日常行為”を指すと言える.とするならば,ルーティンワークには根底から支える先行基盤がある.この先行基盤としてわかりやすい例として,その組織の就業規則・社内規範があり,それらは個人の身体や感情を規格化する.そして通常,個々人は規格化されていることは意識されない.そこにルーティンワークの自明性と被覆力があると見ることができる.あるいは,その組織を意味づける様々な言説(メディア・学問・法律・資本的価値・社会的有用性など)はその組織に所属する上で大きな影響を与える.社会福祉の仕事のあり方に限っても,福祉の仕事として適った所作とは何か,あるいは社会福祉の専門職性を巡る様々な言説が,その一組織の「あり方」に大きな影響を与えていることは周知の通りである.当然,そうした言説や規範から逸脱するまたは遵守できない人や組織は社会的に適切ではないと排除される.

ところで社会福祉施設のルーティンワークは援助者の所作だけではなく,利用者にも働きかける.そして先行研究ではルーティンワークが利用者の生の管理を生み出すことや「援助する側」と「援助される側」の権力性が問題提起されている(麦倉2003,田川2006,井上2003など).この権力性や管理について詳細を論じることは今後の課題とするが,共通するのは,社会福祉施設は否応なしに「集団生活」を営みざるをえず,集団生活には管理が避けることができない.管理のためには「規則」が設けられ,援助者はその規則に基づいて利用者を管理することになる(井上2003).また人員配置や空間・時間的な制約からしばしば流れ作業的にケアが行われ,プライバシーや人権への配慮が欠けがちになる.あるいは権利侵害が容認されることも指摘されている.またこうしたルーティンワークにはマニュアルが存在しカテゴライズされそれに基づいて援助者は適切な解釈をすることで,利用者の「問題行動」を予測し,操作することで集団生活を成り立たせるといった管理性への問題提起がある(麦野2003).

とはいえ日常行為の内実にスポットを当てると,ルーティンワークは人々の生が一定のリズムを手に入れ,日常性が現場の崩れを守っているとする見方がある.例えば,須藤は(2002)は自閉症児の通所施設での勤務体験を例示し,カバンを脱ぐ,靴を履く,同じ手順,同じ声かけをしぶとくルーティンワークに徹することが子どもの生活のリズムになることを論じている.これはルーティンワークが利用者の生活にとって安定する基盤であることを意味している.

日常の多様な解釈の可能性の視点で考えると,ルーティンワークの意味づけを行っている多様な言説〜先行基盤への解釈によって福祉従事者一人ひとりの所作や仕事へのアプローチの仕方が違うこと.また,解釈の再編や深化によって自分自身の仕事のスタイルを改変させることが出来ると考えられる.つまり,ルーティンワークは利用者に安定的に生活のリズムを生み出す背景にありながらも,その内容を決めているのは他ならぬ自分達(集団)であり,内容の吟味,変更,あるいは自身の行為の意味を問う余地があるといえる.この創意工夫の中に援助者の専門性があると考える.この専門性とは社会福祉学が追い求める利用者(対象)理解や援助者像と重なり,広範で多岐にわたる.しかし,それらを自らの中に統合しながらより良い実践を目指す事であると考える.このことについて次節で実践知を軸に論考する.

3.実践知と熟達者

日常の発展性から社会福祉実践のルーティンワークにもそして福祉従事者自身の行為も発展性があることを論じた.こうしたルーティンワーク〜日々の繰り返しの中から自分なりに創意工夫をし,積み重ね,独特の所作を体現し,良い実践をしているベテランが存在する.本論では,そうしたベテランをある一定の熟練の境地に達している人という意味で“熟達者”と呼ぶこととする.また,ルーティンワークの中で熟達者が何をどう考え,行為に至ったのかといった思考過程は「実践知」といわれ通常言語化が難しい.本研究では,「そもそも実践知とは何か」を先行研究から概説し,社会福祉施設実践における熟達者とは何かを考察する.

3.1.実践知

そもそも実践知は,マイケル・ポランニー(Michael Polanyi)の暗黙知の概念から援用されており(ポランニー1966)6,社会福祉学あるいは他の学問領域では,実践知・経験知・身体知等とも言われている(大崎2009,内藤2007など)7.いずれの場合でも,これらは専門的な技術や理論というより「記述しようとすると戸惑ったり,あるいは明らかに不適切な記述をしてしまう」(須藤2002:49)知識であり,日常と似て,なんとなく自分の行為や認識を裏付ける何かであるとされる.あるいは実践知は通常無意識であり,自然に習得した技能や自動化しており他人に伝達することが困難であるとされる.たしかに実践知は個人が体得した知識であるが,実践知・暗黙知そのものは【知識の総体(包括的全体知)】であり個々人の認知を越えるものであるとされる(大崎2009)8.よって個々人に宿る実践知はそれぞれが包括的全体の一部を照らし推測し,解釈を施し,身につけた知識であるといえる.

福祉施設に焦点を絞っても,福祉従事者は「日常生活に具体的に関わり,利用者の個々の身体的・精神的・経済的・社会的ニーズに働きかける」(大和田2008:114)9トータル性が強調される(鈴木2001)10.このトータル性は実践知に照らし合わせると包括的全体知といえる.そしてその上で福祉従事者は「これまでの自己の感覚と共に,学習経験・専門職としての経験知を呼び覚ますこと.そして,科学的知識を効果的・選択的かつ創造的に用いること.この実践能力の総体(コンピテンス)を通じて具現される熟達した技」(安井2009:50)を指向することが大切であるという.それは単に経験を積むということではない.ルーティンワークの中にあって,能動的に自らが把持してきた理論,概念,発想を,その状況の中に試行錯誤しながら没入する充実した濃い職業的体験の積み重ねを意味する(須藤2009a).

いずれにしろ,福祉従事者は理論と実践の隙間を埋めつつ,創造的に実践し,この実践知を積み重ねることが求められることは強調されるところである.それはマニュアルや形式的なことから,自らが利用者への適切性や妥当性の検証・洞察を包括的全体知への探求を経て形成される独特の所作(技倆)の向上を後付する知識が実践知であるといえる.その意味で実践知追求の営みは学問追求のそれと重なる(大崎2009)11.

その一方で,例えば“おむつ交換”などのケアワークの諸動作など半ば自動化してその動作一つ一つを事細かに説明することが難しことも実践知として捉えられている(ポランニー1966)12.しかし,“おむつ交換”は介護技術の集積であり,その諸動作の習熟や技術の獲得にはおむつ交換という全体的な流れ(包括的全体知)が潜んでおり,そこへアクセスすることを通じて技術を身につけていくと捉えることが出来る.

3.2.熟達者

こうした実践知の蓄積が豊富である実践者を熟達者というが,ではどのように熟達化(熟達形成)するのか.このことについて大崎(2009)は,

人間はある対象に対し注目を移し馴染んでくるとそれを自分の身体の内部に結合または包含し,その対象の中に潜入し,見合った「実践知」すなわち「勘」が発達する.[…中略…]天才といわれる人達は,ある事物に対する結合,または包括,そして「潜入」の度合いが強いのである.彼らは「勘」が発達し,結論が何か既に検討が付いている.天才による発明・発見でなくても,一般の人でもしばしば創意工夫は可能である.機具・機械・装置の創意工夫だけでなく,あるものをより効果的に習得する方法やある事柄をより簡単に達成する方法などにおいても創意工夫が行われうる.(大崎2009:33)

つまり熟達とは,ある対象に自らの身体を潜入させ,身体内部に結合された包括的な実践知の集積であるといえる.このことは熟達者の技能がたとえ主観的で直感的であろうと,直感にいたるプロセスには膨大な思考やコトの本質に迫ろうとする知識があることが分かる.さらにこの実践知があるからこそ,対象へのモノ・コトへの想像力も創造力も生まれるのである(渡邊2010)13

3.3.社会福祉施設の熟達者とは何か

社会福祉における熟達者とは何かについて先行研究では,ベナー(P.Benner)の段階モデル(初心者,新人,中堅,達人)に基づく福祉従事者像を考察した研究(吉川2006,2007,福田2008,村田2008,須藤2009a,2009b)や近接領域として看護師の臨床判断を新人とベテランの違いについて考察したもの(杉本2005)がある.これらの研究において共通するのは熟達者の直観的判断はいかに為されるのか.目に見えない関係や状況をどう捉えているかなど,実践知がいかに熟達者に働いているかである.先行研究では社会福祉従事者の熟達の要件とは何かについて看護師,教師のモデルからの考察が為されている.しかし社会福祉の範囲(実践共同体)が複雑で拡散しているため,社会福祉従事者の全てに適用出来るモデルは確立していない限界も示されている.とはいえ,先行研究では〈見立て・予測,それに基づいたかかわり〉〈振り返り〉を軸にした調査報告の蓄積がある(吉川2007,須藤2009b,村田2008,福田2008).

それによると「初心者」は原則通りの行動を取り,「新人」は場(状況)の局面を理解し,しかも意味のある状況要素に注目を取ることが特徴にある.それに対して,「中堅」以上になると状況を局面ではなく全体として捉える.あるいは,状況を直感的に把握し,正確な問題領域に的を絞ることが出来るとされる.つまり中堅以上は,いわゆる大局観の中で利用者を捉え,次に起こり得る行動の予測,将来への見通しができるとされる(吉川2006,須藤2009a)14.またとかく新人レベルでは自らが能動的に動くことが多いが,中堅以上のレベルでは状況から時には待ちの姿勢を取る受動的な態度を取ることが報告されている(須藤2009b).

いずれにしろ福祉施設従事者に限っても,熟達者とは単なる介助の作業効率が高い人ではなく,対象者へ総体的に理解しようとする試み(包括的全体知)を身体の中で結合しようとする者といえそうである.さらに先行研究では自らの感情を含め,利用者に傾倒し,巻き込まれる中で,自分の成功と失敗を心底受けとめたもののみが熟達者へと成長するとも報告されている(須藤2009,井上2003).言い換えれば,熟達は客観的なあるいはマニュアルの中に留まっている限りなり得ない.一人の利用者の中に没入,潜入し,揺らぎ,葛藤し,丁寧に「行為の中で省察」(須藤2002)していく中で形成されていくといえる.そして,こうした一回性の積み重ねの中から,ルーティンワークを形式的な捉え方から柔軟性への発想が生まれていく(恒内2009:,宇佐川1998)15.こうした発想は,いわゆる“気づき”とも言われる.そしてその“気づき”は何も問題解決という目に見えるものではない.それは例えばケアするときに添えられる手の強弱とタイミングなどにも現れるし,何気ない会話の中から何をするべきかを知り実践出来るのである.これらの行動は単に作業の一動作などではなく,全体としてその行動は根拠づけられている.熟達者はそのことを無意識に行っているのである.

4.考察

社会福祉施設実践特にルーティンワークの中における日常性,そして日常性の中で実践する熟達者とは何かについて論じてきた.考察では,これまでの論述を踏まえ社会福祉施設実践の専門性とは,このルーティンワークの中身を発展させて行くことであるとの視点から論じていく.その際,熟達者はルーティンワークを発展させる能力がある者であること.そして熟達者から学ぶことで一人ひとりが社会福祉施設実践の専門性を向上させていけるとの視点で論じる.

4.1.ルーティンワークの発展性と熟達者

確かにルーティンワークの内容は時間で決められた規則があり,その内容(作業)を適切かつ効率よくこなすことが求められる.しかし,この規則は多様な言説(大きくは社会福祉学の対象観・援助者観などの諸説から微細ではルーティンワークのタイムスケジュールやケアワークの手順まで)からその施設が選び,編成した現実構成である.確かにどのようなシステムが採用され現実を構成しているかを明らかにするのは難しい.とはいえ,ルーティンワークの発展性を指向するならばこの現実構成を読み解くことあるいは可変であることを手放すことは出来ない.

この現実構成を変えるには,まず日々具体的になしている自らの判断・思考・行動を捉え直すことが必要になる.それは自分の権限・裁量行使だけではなく,人間をいかに理解するか,より広い視点から(社会福祉学の多様な言説を読み解くなど)の現実把握が求められることになる.広い視点とは制度・政策の側面だけではなく,むしろ,〈実践〉とそこに要請される〈認識〉の道筋を探り当てることである(三浦2006)16.ことに社会福祉の場合は利用者の数だけ,個別性や事例性はより流動的で柔軟性が求められる.しかし,熟達者は,それでも実践知を頼りに,その人の全体性と見通しを持ってあたる.その見通しは,丹念に個人のあらゆること(とはいえ,自分の仕事で捉えられる対象観である.それでもそれがその領域の包括的全体知ともいえる)をルーティンワークの反復行為の中で緩やかに認識を変化させ,積み重ねたものである.そして熟達者はその中にあって,個人にあるいは場面に,自らの実践の確かさを確認し,自らの工夫や創造性,そして発展性を求める.つまり,熟達者はいまあるルーティンワークを自らの手で発展させる技能を有しているといえる.

4.2.熟達者から学ぶこと(熟達形成)

そこで新人あるいは社会福祉従事者はまずもってこうした熟達者から学ぶことが自らの福祉実践の専門性向上に効果的であると考える.ところで,熟達者から学ぶ(伝達される)ことについて,新人教育と熟達従事者との関係では,横田(2007)は現場の熟達者の実践知を生身で知る「正統的周辺参加」を提唱し,なにより「まず熟達者の行う実践活動場面に緩やかに共同参画する」(横田2007:9)こと.「初学者がある職業領域で熟達するために必要なことは,断片的で明示的な知識ではなく,その職業そのものの理解と自らのアイデンティティの増大であり,専門職業人としてのモデルを把握することであること」(横田2007:10)17を論じている.それは,熟達者の所作や仕事の全体性へ直接参加する(一緒に行う)ことから,その実践知を学ぶことである.

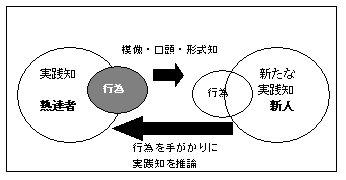

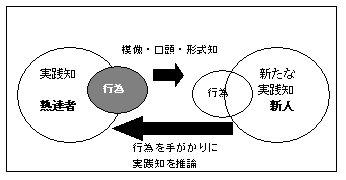

このことについて,経営学での実践知の応用(ナレッジマネジメント)の知見を若干引いておく.この知見は,熟練技術者の高度な技能の中にある実践知を組織としていかに共有し,新人・派遣社員に伝承し,もって組織として活用するべきかの議論である(稲岡1999,内藤2007,渡邊2010,長島2005,大崎2009,二宮2004).それによると目に見える技術の習得だけでは,“コト”の本質を理解出来ない為,応用の発展もできない.よって新人は熟練技術者の巧みな諸動作の中へ内在化しようとして(実践知を推論する.あるいは解釈する),その諸動作を相互に関連づけようと努めることが大切である.そしてその動作や思考過程の内面化を努めることで,新人は熟練技術者の目に見える動作だけではなく,その背景にある根拠や技術が及ぼすあらゆる全体性そのものを体得することができるとされる.しかしここで重要なのは,熟達者が体験して感知している実践知は,伝達プロセスの中で言語化された知識(目に見える知識:形式知)を通してしか新人は知ることが出来ない.新人は形式知を手がかりに熟達者の実践知を推測して受け取るため,熟達者と新人の実践知の意味内容が完全に一致することはまず無いと指摘されている(二宮2004).しかし,この解釈の違いこそが新たな創造性の原動力となるとされる.言い換えると,新人が熟達者の実践知を含めたモノ・コトへの潜入を試みる中で,自らの工夫や技倆を見いだしていくのである.こうしたことをまとめると以下の図のようになると考える.

図1 実践知の伝達

(筆者作成)

この知見から実践知の形成あるいは伝達は社会福祉施設ではルーティンワークの中で行われている熟達者の自然の所作に自分との違いを見出すことから始まるのではないかと考える.熟達者の言葉掛けやタイミング,動作,その一つ一つが全体として熟達者たらしめる.それは何気ないことかもしれないが,明らかに違うものである.このささやかな言葉がけや動作の中に自分との違い〜仕事として適った所作がそこかしこに示されている.そしてその違いを見いだすのは新人側の“問い”として常にそこに開かれている.新人はそうした熟達者の行為から実践知を解釈し,自らが新たな実践知を形成させる.それぞれが創造性と問題意識を持ち,より良い実践の可能性を追求すること.これが社会福祉施設実践の専門性追求であるといえる.

5.おわりに及び今後の課題

私が勤務するディサービスでは,利用者へのさりげないアプローチから笑顔を引き出し,楽しませる反面,疾病のこと家族のことなどを総合的に判断し,時には言うべき時に言う厳しさも兼ね備え,そしてその事で家族や利用者に信頼される女性職員(熟達者)がいる.あるいはその日のプログラム(レクレーションなど)は場の雰囲気からどのように利用者に伝え,行ってもらうのが最も適しているかを敏感に察知し柔軟に場面を構成する.それはすごく自然で,はた目には至極当たり前に映る.しかしその熟達者が休みなどでいないと,その場は何かが物足りなくなる.彼女の仕事ぶりは他の誰よりも抜きん出ていながらも,嫌みなく,協調性があり,まわりの職員も彼女から様々なことを無形有形に学んでいる.ちなみにその職員は臨時職員であり福祉系大学も出てもいない.であっても職業人としての誇りを静かに持ち,ルーティンワークを“業務”ではなく“仕事”として楽しんでいるように見える.

本研究では熟達者とはモノ・コトへの潜入の仕方を知っており,そしてモノ・コトへの飽くなき探求者であること.それは組織に依存しながらも,組織が妥当とする内容のあり方を超えるモノであると考察した.そして,そうした熟達者の所作にすごいと感慨を持つのは,誰かに言われたりすることなく感じ,それぞれが見いだすのである.そのすごいとは何かを,観察し,また自分の中で内面化していく.そうしたプロセスを踏みながら人は良い仕事を志向すると考える.いずれにしろ本研究では,ルーティンワークとは何か,実践知とは何かの一端を提示し,熟達者から学ぶことの意味を考察した.

とはいえ,例えば現実を読み解くとは具体的にどういう事なのか.あるいは熟達者になるための明確な要件や基準などは示すことができなかった.また本論文は実践知に焦点を絞り考察したが,一方で専門社会福祉士制度(認定社会福祉士・認定専門社会福祉士)の創設により生涯研修を柱にした専門的で高度な知識を有した人材を社会福祉実践の場に輩出させる仕組みが運用されようとしている(木下2008).そこでも専門性と実践力をどう結びつけるべきなのかの議論があり,今後この認定制度は社会福祉施設実践や熟達者とは何かを考える上で重要な要素となると考える.

今後の課題として,熟達者の実践知をより具体的に明らかにすること.そして専門社会福祉士制度の捉える専門性のあり方にも目配せし,社会福祉施設実践の専門性について考察をより深めていくことであると考える.

註

- 空閑は施設内虐待の問題は,一個人によるものではなく組織によって容認され形成されていくことを論じている.いずれにしろそうした抑圧は組織的に形成されるものであるが,そうであってもそうした影響を受けずに援助する職員がいることも確かであり,空閑は一人ひとりの倫理性を発揮する事などを通じてこうした抑圧を減少させる事が出来ると論じている.

- 熊谷は職人の倫理から横の連帯〜熟達者から学ぶことを論じた.本研究はさらにでは熟達者の技倆とは何かについて考察した.

- 稲永は,日常生活規範の態度形成と道徳的環境としての家族集団との関連について,社会的な文脈を織り込んで調査している.人々が日常的な規範として意識するものとして,直接他者とのやり取りを律する規範〜対人的規範と公共の場所による規範〜公共的規範を想定し質問紙調査している.

- 加茂によると日常は言説によって生成され,織り込まれ,層化し,制度化され,現実構成されたものであると捉える.そこから,「構成要素から捨て去られた諸要素の復元作業によってもたらされる変容力を援助活動のために利用するという,革新的な援助方法論のアイディアが浮かぶ」(加茂2003::8)とする視点を取る.

- 高野は日常の自明性の流動化を解釈の多様性として肯定的に捉えるよりも,むしろ非日常的出来事を急激なスピードで日常生活の背景に変えてしまう現代社会を問題視している.

- 暗黙知(tacit knowledge)は1966年にマイケルポランニーによって提唱される.ポランニーは,暗黙知は通常無意識で言語や身体表出が不可能でありながらも,構造・機能(近接項・遠隔項・包括的全体)を持ち,側面(機能的・現象的・意味論的・存在論的)があることを提示している.そして,暗黙知は個人的知識を超えるものであり,個人が科学的探求する上で暗黙知は無くてはならないものであるとしている.

- 大崎は,「経験知」「身体知」の中に「暗黙知」があるとする視点を取っている.内藤は暗黙知を「日常知」と置き換えて,行為を形成する上で暗黙知を活用するとする視点に立っている.その他,自然知,内面知など様々な呼ばれ方がある.

- 例えば暗黙知は多項目配列的であるとし,多項目配列とは「お互いに重層しているが全体として拡散している諸概念の集合体」(大崎2009::25)であり,その諸概念は平面的ではなく,立体的に重層している.「ともかく,暗黙知は習得や発現のプロセスが説明出来る通常の「認知」の枠組を超えて存在している」(大崎2009::25)

- 本文引用句はレジデンシャルソーシャルワークとして求められる専門職資質の記述を参照・引用.大和田らの論点は,福祉系4:年制大学の学生が特別養護老人ホームなどの配属実習先で遭遇した利用者への職員による権利侵害や虐待など疑いの場面の類型化から現実と理想の違いを浮き彫りにし考察している.

- 例えば児童施設での専門性とは子供の「生活」へのあらゆる視座を持ち「援助職員は想像力を持って一人ひとり異なる子供達を理解しながら,権利擁護を行いながら個々の子供に見合った自立をどの様に援助するのかという理論的な支柱が求められている」(鈴木2001:41)

- 例えば「人間が知識を発見し,また発見した知識を真実であると認めるのは,全て経験を能動的に形成するあるいは統合することによって可能となる.この能動的形成,あるいは統合こそが,知識の成立にとって欠くことの出来ない偉大な暗黙知の力である」(大崎2009::25)など.

- 例えば盲目の人が杖を持って歩くときの杖の感覚と歩行の感覚あるいは自転車に乗るなど生身の人間がその身体の中で習得した表出伝達不可能な知識である.同様に,ポランニーは医者が病気の症状を当てるとき,あるいは科学者が岩石の標本を言い当てるときなども同様に捉えている.

- 渡邊は人が認識し表出出来るコトバはメタファーであり,事物そのものを表現出来ない限界を論じながらも「事物の把握というのは,身体化という方法によって可能になるのである」(渡邊2010::56)あるいは,「豊かな身体知やクオリア体験を有していない者は,コトバの意味獲得が容易でないと共に,経験知が貧弱な場合,想像力や創造力も働かない」(渡邊2010::67)など.

- ちなみに,しばしば社会福祉では「経験至上主義者中身として批判される「勘」は「訓練を積んだ直感」であり,熟達者のみが持てるものである.その「勘が待ったなしの状況」に追いつく速さをもたらす」(須藤2009a)

- 恒内は保育実践で説明が難しいが職人的な仕事〜質の高い実践があることを事例として述べている.また宇佐川はプレイセラピーの場面での熟練者の介入の仕方には柔軟さと引き出しの多さ,そして計測が出来ないが,臨床センスというべき要素があることを調査研究で明らかにしている.

- 三浦によればいわゆる事務職の労働実践を大量処理や効率という視点で説明すれば,固定的なプロセスとした場合,社会福祉の労働実践は,この個別性への洞察は,新たな事象を開くという意味で発展的なプロセスを踏んでいると論じる.

- 横田は外部からの観察者としての立場ではなく,実践共同体の中に入ることによって,その与えられた業務が周辺的(例えば書類のコピー取り)であろうともそれは全体的な文脈の中で意味づけられてはじめてそれが必要なことであることを認識出来るとする立場を取る.まさに「気づきは理屈で起こるものではなく,身体全体で『腑に落ちる』ときに起こるものである」(横田2007:16)

引用文献

- 福田俊子・村田俊子・吉川公章ほか(2008:)「精神保健福祉領域におけるソーシャルワーカーの技能習得に関する発達段階モデル第1:報」『聖隷クリストファー大学社会福祉学部紀要』7,105-117

- 稲永由紀(1998)「「日常生活規範」に対する態度形成と家族集団」『九州大学大学院教育学研究紀要』44,119-133

- 井上英晴(2003)「老人ホームは生活の場か」『九州保健福祉大学研究紀要』4,13-23

- 加茂陽(2003)『日常性とソーシャルワーク』世界思想社

- 川口啓子(2009)「事務労働論のための研究ノート」『創発 大阪健康福祉短期大学紀要』8,131-141

- 垣内国光(2009)「福祉ケアワークにおける行為と専門性」『総合社会福祉研究』34,2-10

- 空閑浩人(2001)「組織・集団における「状況の圧力」と援助者の「弱さ」」『社会福祉学』(日本社会福祉学会)42(1),44-53

- 熊谷和史(2010)「社会福祉施設労働者の専門職性についての一考察」『東北の社会福祉研究』6, 19-35

- 三浦健(2006)「熟練労働としてのソーシャルワーク実践」『ソーシャルワーク研究』(相川書房)32(2),53-60

- 内藤勲(2007)「日常知を形成する行為の連鎖」『経営管理研究所紀要』(愛知学院大学)14:,17-34

- 大崎正瑠(2009)「暗黙知を理解する」『東京経済大学 人文自然科学論集』127,21-39

- 大和田猛・加賀谷真紀(2008)「社会福祉援助技術現場実習から見た特別養護老人ホーム職員のレジデンシャルワーカーとしての専門職資質を巡る若干の課題」『青森保健大雑誌』9(2):,109-122

- Polanyi, M.(1966) The Tacit Dimension., London., Routledge & Kagan Paul Ltd.(2003) , マイケル・ポランニー 高橋勇夫訳『暗黙知の次元』筑摩学術文庫

- 須藤八千代(2002)「ソーシャルワークの経験」尾崎新 編『現場の力』誠信書房,24-54

- :須藤八千代(2009a)「ソーシャルワーカーの熟達」『愛知県立大学教育福祉学部論集』58,29-37

- 鈴木力(2001)「施設養護におけるソーシャルワーク実践の現状と課題」『児童学研究』(聖徳大学児童学研究紀要)3:,37-41

- 高野洋志(1994)「日常性の崩壊と再生」『岡山理科大学紀要 B.人文社会科学』30,205-215

- 宇佐川浩(1998)『障害児の発達臨床とその課題』学苑社

- 鷲田清一(1997)『現象学の視線』講談社学術文庫

- 渡邉美代子(2010)「メタファーを通しての理解と知識」『東京経済大学 人文自然科学論集』129,47-71

- 安井紀夫(2009)「ソーシャルワークにおける技術の構成要素」『同朋大学論叢』93,124-102

- 横田恵子(2007)『解放のソーシャルワーク』世界思想社

- 吉川公章・福田俊子・村田明子ほか(2006:)「ソーシャルワーカーの成長に関する研究の方向性と課題」『聖隷クリストファー大学社会福祉学部紀要』5:,1-15

参考文献

- 稲岡潔・其浦正幸(1999)「バーナード組織概念と現代的知識概念の結合」『経営情報研究 摂南大学経営情報学部論集』7(1),99-122

- 井上英晴(2003)「老人ホームは生活の場か」『九州保健福祉大学研究紀要』4,13-23

- 木下大生(2008)「専門社会福祉士制度創設構想の課題と展望」『常磐研究紀要』2,63-77

- 麦倉泰子(2003)「『必要』と『ニード』のあいだで」『早稲田大学大学院文学研究紀要 :第一分冊』49,57-67

- 村田明子・福田俊子・吉川公章ほか(2008:)「精神保健福祉領域におけるソーシャルワーカーの技能習得に関する発達段階モデル第2:報」『聖隷クリストファー大学社会福祉学部紀要』7,119-132

- 長島孝・横山淳一・松田信一ほか(2005)「高度技能伝承のためのマルチメディアコンテンツ開発」『情報処理学会研究報告.コンピュータと教育研究会報告』15,社団法人情報処理学会,81-87

- 二宮豊志(2004)「形式知と暗黙知についての一考察」『東海大学紀要.政治経済学部』36,215-228

- 大野勇夫(2009)「生活アセスメントと社会福祉実践の専門性」『総合社会福祉研究』34,11-19

- 渋谷望(2003)『魂の労働』青土社

- 須藤八千代・福田俊子・村田明子ほか(2009b:)「ソーシャルワーカーの成長と発達〜精神保健福祉領域におけるソーシャルワーカーの技能習得に関する発達段階モデル第3報」『社会福祉研究』(愛知県立大学教育福祉学部社会福祉学科)11,23-31

- 杉本厚子・堀越政孝・高橋真紀子ほか(2005:)「異常を察知した看護師の臨床判断の分析」『The KITAKANTO medical journal 』(:北関東医学会)55,123-131

- 田川佳代子(2006)「管理されるケアと要介護高齢者の自律性」『愛知県立大学文学部論集(社会福祉学科編):』55:,47-68

- 吉川公章・福田俊子・村田明子ほか(2007:)「技能習得に関するベナーモデルのソーシャルワーカーへの適用」『聖隷クリストファー大学社会福祉学部紀要』6,67-79

As for the specialty of the social welfare facilities practice,something

-Daily life and practical wisdom, in the clue, -

KUMA

SUMMARY

Most of the social welfare facilities practice occupies routine work such as care for a body. That practice is an everyday experience, and a specialty is hard to find in it when it has a look at it.

However, a precedent base and the meaning interpretation such as the verbal explanation forming daily life have variability by the main subject. And own act considered that I could develop it because oneself approached the variability.

The mastery person whom a so-called expert is said to in the social welfare facilities being engaged person from another side exists.

The practical wisdom of the mastery person is traced,and it becomes on the special character of each social welfare practice that it becomes a body.

A personal act is devised by learning from the approach to this daily development and the practical wisdom of the mastery person, and it has creativity, and it can approach.

It was examined when this was the specialty of the social welfare facilities practice.

Key word : daily life,practical wisdom and mastery