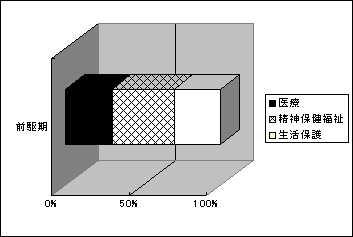

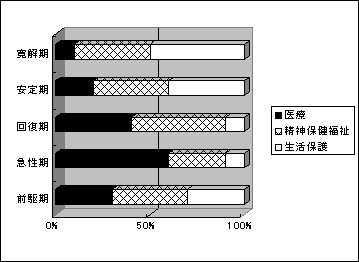

前駆期

前駆期| 医療 | 精神保健福祉 | 生活保護 |

| カウンセリング 通院 |

社会的リハビリテーション 作業所等(生活の場) |

経済的給付 訪問、就労指導など (セルフケア) |

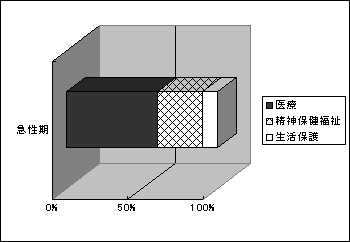

急性期

急性期| 医療 | 精神保健福祉 | 生活保護 |

| 薬物療法 保護(入院等) 本人への疾病の説明など |

医療との連携重視 家族との調整(治療同盟) |

経済的給付 本人の状況の把握 生活の場である施設との連携 |

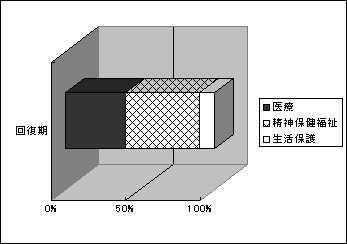

回復期

回復期| 医療 | 精神保健福祉 | 生活保護 |

| 薬物療法 精神療法 |

教育的プログラム リハビリ 生活適応の支援 |

経済的給付 本人の状況の把握 社会資源の適切性の考慮 |

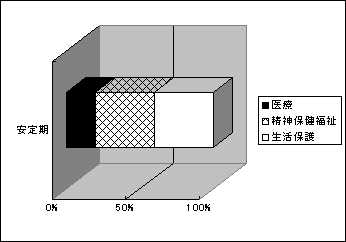

安定期

安定期| 医療 | 精神保健福祉 | 生活保護 |

| 薬物継続療法 再発の前駆症状への介入 精神療法 |

SSTなど社会生活技能訓練 ディケア、援護寮への移行 生活、能力障害への支援計画 |

経済的給付 就労支援、ネットワークなど |

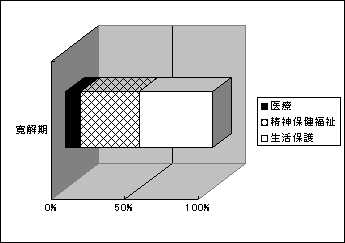

寛解期

寛解期| 医療 | 精神保健福祉 | 生活保護 |

| 通院 カウンセリング |

社会的リハビリテーション 社会復帰施設など 地域生活支援 |

経済的給付 訪問、就労指導など |

まとめ

まとめ 補足:生活保護においては、精神障害者に対して主に経済的給付という観点において医療扶助を中心に行われてきた。また、稼働能力がないという分類がなされ、自立助長の面においては消極的であった。また、精神障害者はある意味特有な障害であるため、専門的な扱いをなされてきたため、医療や保健所にゆだねられてきた。しかしながら、精神保健福祉制度の中で本人がすべて生活しているわけではなく、むしろ、日常生活をいかに送るのかといいったことに対してや生活の困難性の除去等を主眼においたとき、生活保護などケースワーカーが関わることは重要ではないだろうか。生活保護における自立助長はこうした生活問題に立脚していると考える。そう考えると、様々な連携を通じて生活保護などの福祉行政が関わることが必要である。

補足:生活保護においては、精神障害者に対して主に経済的給付という観点において医療扶助を中心に行われてきた。また、稼働能力がないという分類がなされ、自立助長の面においては消極的であった。また、精神障害者はある意味特有な障害であるため、専門的な扱いをなされてきたため、医療や保健所にゆだねられてきた。しかしながら、精神保健福祉制度の中で本人がすべて生活しているわけではなく、むしろ、日常生活をいかに送るのかといいったことに対してや生活の困難性の除去等を主眼においたとき、生活保護などケースワーカーが関わることは重要ではないだろうか。生活保護における自立助長はこうした生活問題に立脚していると考える。そう考えると、様々な連携を通じて生活保護などの福祉行政が関わることが必要である。