----秋田県篇・第1回---- ----AKITA(1)----

|

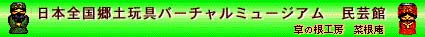

■八橋土人形■

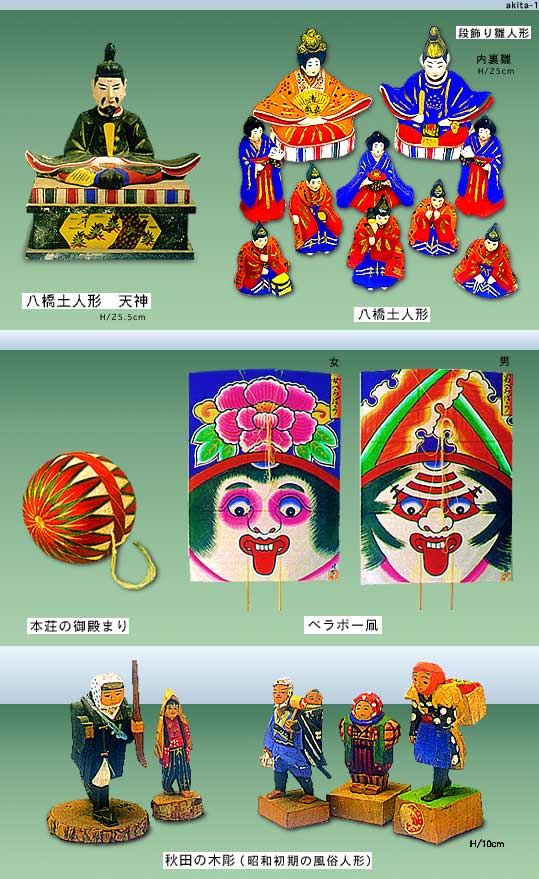

ここの土人形は相当古くから作られていたようです。人形の歴史は、江戸後期、天明元年(1781)に京都伏見の人形師がこの地に移り住み、近くの川尻鍋子山 で土人形や日用雑貨を焼いたのが始まりとされています。その後、一時はとだえていましたが、文政年間(1818〜30)箱岡毘紗門天(現在の八橋運動公園のあたり) の住職が、京都の人形師の作った土人形から形を作って毘紗門天の祭礼に売り始めて復興させました。 天保・弘化年間(1830〜48)頃は、北前船が秋田港に立ち寄り、京都の伏見人形も出回っていた形跡があって、それらを模して種々の土人形が作られたようです。 ■本庄の御殿まり■ 本庄市の土産物店では、綺麗な「御殿まり」が見られます。この「まり」には特定の作者はなく、町の多くの女性が制作者です。 毎年、県と市の主催で「全国御殿まりコンクール」が、11月3日の祝日の前後に開催されます。 本庄の御殿まりの発祥は、江戸時代の元和9年(1623)に六郷政乗が本庄城に入府した頃と推定されています。 問い合わせ先:本庄市役所商工課:本庄市字出戸町尾崎17 TEL:0184-24-3321 ■ベラボー凧■ 秋田市と能代市には、ベラボーと呼ぶ凧があります。 掲載の右が男、左の凧が女です。なんとなく妖怪じみた面白い図柄の凧です。 製作者記録:御法川克己:秋田市川尻みよし町17-15 TEL:0188-24-3832 製作者記録:北村長三郎:能代市日吉町7-3 TEL:0185-52-7978 ■秋田の木彫■昭和初期の風俗人形 昭和初期には農民の工芸品の生産が奨励され、東北の各地で手工芸品が作られていました。青森・秋田・岩手などの山間の集落でも、このような風俗人形が彫られていました。 |

| ▼‥[Next] 秋田県編(2) | ▲‥[Back] 岩手県篇(3) |

|

(1996.06.01掲載/2000.08.13/2002.06.27/改訂)