陰極線管 |

CRT(Cathode Ray Tube) のこと。オシロスコープ用のCRTは昔のTVのブラウン管に似ているが、構造はずっと単純で、原理的には真空管に近い。 ブラウン管とは電子線を蛍光体に当てて光らせる点は同じだが、電子線の偏向方法が異なる。 |

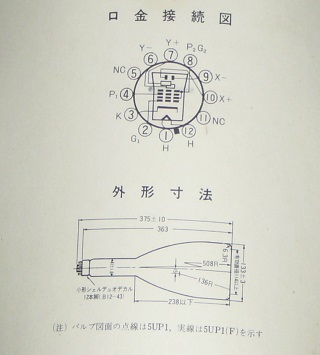

5インチCRT:5UP1(F)  物理諸元  |

X-Y表示 |

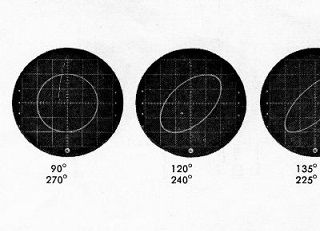

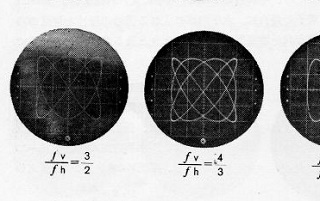

CRTの縦(V)をY,横(H)をXとし、入力電圧に応じてビームの照射位置をX方向とY方向に動かす。 当時の利用法は、VとHの二つの入力信号の位相差又は周波数比を把握できるリサジュー図形(又はリサージュ図形)を表示する為の機能。 (wikiの「リサジュー図形」参照) 実際の使用例としては、2つのモーター間で位相角を正確に調整する場合、など。 |

2信号間の位相差による見え方の一例  2信号間の周波数比による見え方の一例  |

Z入力 |

輝度変調用の入力。CRTのビーム輝度を電圧により制御できる。 例えば、入力電圧の0V〜5Vの変化は、ビーム輝度の0%〜100%(又は100%〜0%)の変化として反映される。(電圧は機種により異なる) |

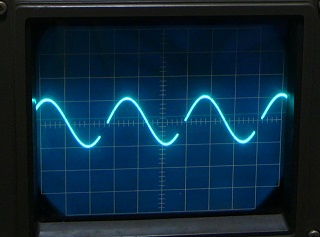

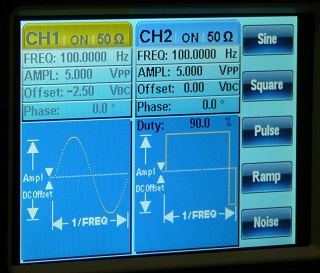

輝度変調の例(正弦波1サイクル中の10%で輝度0)  ファンクションジェネレータの設定例(CH1からSine信号、CH2からDuty90%のPulse信号)  |

トレース ローテーション |

オシロスコープに使われているCRTは地磁気の影響を受けやすく、設置場所を移動したり向きを変えたりすると揮線が傾くことがある。これを水平に直す機能がトレースローテーションで、機械的(物理的)にCRTを回すタイプと、電気的に揮線を回すタイプがある。 なお、外部から変えられない機種も多い。その場合は、ケースを開けてCRTの固定具を外し、揮線を見ながらCRTを掴んで回す。※通電状態なので、高圧注意!(1000V以上) |

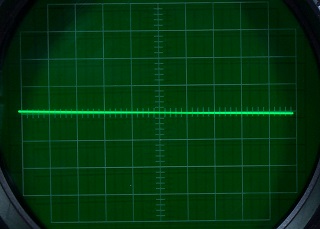

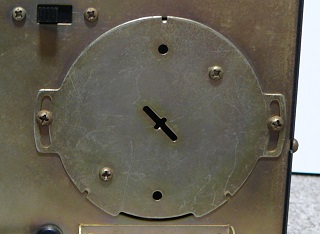

揮線の傾き例(微妙だが気になる)  機械式の例1(本体後部。ネジを緩め、中央のスリットに硬貨などを差し込み回す。)  機械式の例2(本体前部。ノブネジを緩め、そのまま左右に振る。)  電気式の例(本体前部など。VRを左右に回す。)  |

オシロスコープ グラフィックス |

オシロスコープの X-Y表示 と Z入力 を利用して文字や図形をCRTに表示する。 これにより、CRTをパソコンのディスプレイのように利用できる。 パソコンのディスプレイはTVなどと同じラスタースキャンなので、ソフトウェア上はX,Yの座標指定で点を描いても、ハードウェア上ではイメージバッファ内の全ての点を受け取り表示している。 オシロスコープの場合、入力されたX,Yの点のみを出力する。いわゆる ベクターディスプレイ である。 (wiki英語版の「Vector monitor」参照) オシロスコープに表示を行うには、表示データを作成しデジタル信号に変換するPC(& ソフトウェア & Digital I/O)と、デジタル信号をアナログ信号(電圧)に変換するDAC(Digital Analog Converter)が必要となる。 なお、オシロスコープはPCのディスプレイと違って桁違いに遅いので、複雑なものは表示が追い付かない。 |

表示例(昔のレーダー:B-Scope風 表示画面を作ってみた)  |