|

|||||||||

ラフの交響曲全集とホドラーの絵 |

|||||||||

|

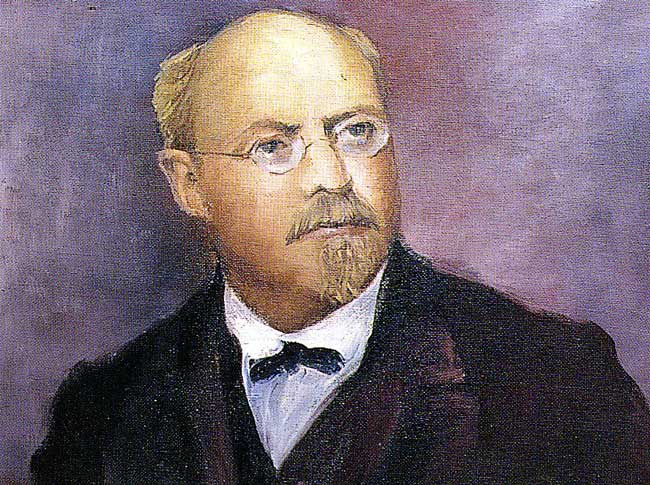

以前から何度か取り上げている、スイスの作曲家ヨアヒム・ラフの香港マルコポーロ・レーベルから出ている交響曲全集(分売)のカバー写真に、スイスのベルンに生まれた、ホドラーという画家の絵が使われています。 一番だけはラフの肖像画で違うのですが、後の七枚は全てホドラーの絵であります。演奏もスイスの中堅指揮者ウルス・シュナイダーで統一しているので、そのうち一番もそうならないかと、微かに期待はしているのですがね。 ホドラーの絵に惹かれて、つい全曲揃えてしまったのですが(三番、九番、十番、十一番は持っていたのに)スイスの中堅指揮者ウルス・シュナイダーの丁寧な仕事ぶりが印象に残ります。三番は何故か縮小版を使っているため、物足りない出来でありましたが、大健闘と評して良いのではないでしょうか。 |

||||||||

| オケも少々ソリスティックな部分に、音色や技術的な不満はあるものの、そう演奏されることのない(オケにしたらほとんど新作を演奏している気分だったでしょうね)作品を、集中力を途切れさせることなく、どの曲でも弛緩させることなく、演奏している様子は、とても素晴らしいことだと思います。 ホドラーの絵の選択も(この方面の知識はほとんどありませんので、ご容赦下さい。全くの主観です)なかなか妥当ではないでしょうか。 大体このレーベルの表紙の作り方は、大変賢明で、品格のあるものだと思います。演奏家の写真を入れて、音楽でなく、イメージで売ろうというのでは無く、カバーから中身の解説まで、実にイギリス人らしく凝った作りとなっていることに、好感ほ憶えます。 |

|

||||||||

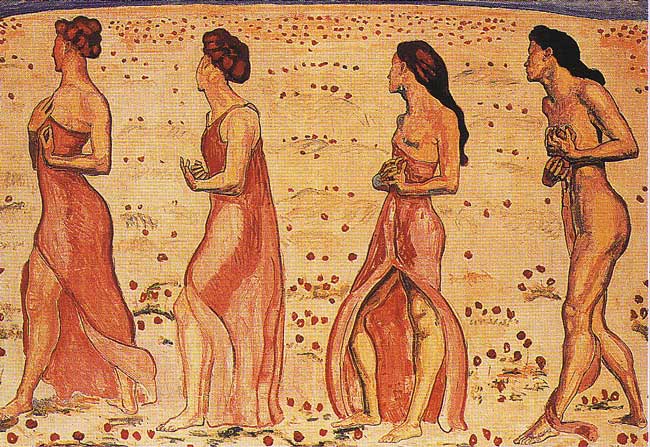

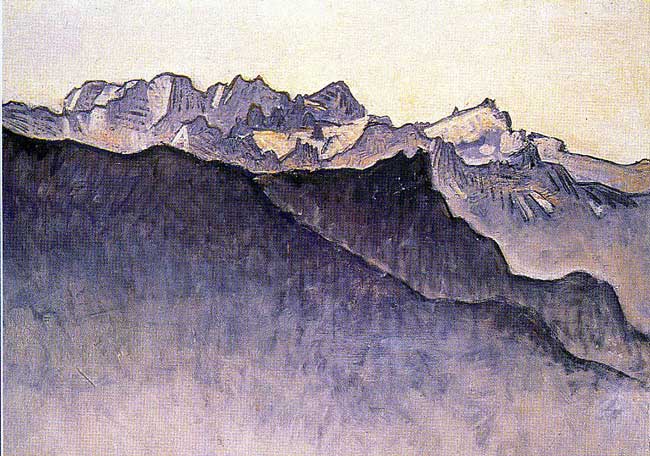

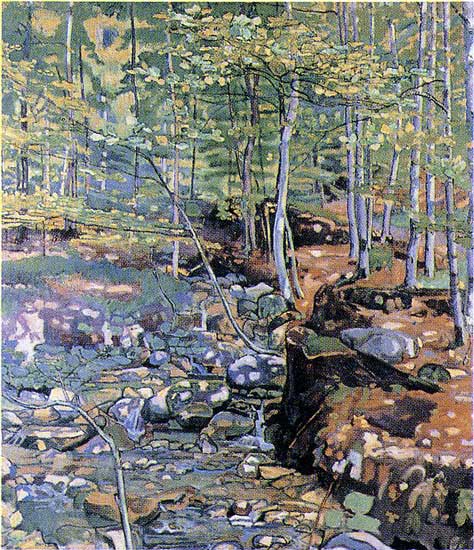

| やや素っ気ないという意見もあるでしょうがね。 まあ、例えば「アルプス」という標題を持った七番には「The Black Monk and Bernese Alps」という名の絵が使われていたり、「秋」という標題を持つ十番と「森にて」という標題を持つ三番が入っているCDでは「In the forest of Reichenbach」の絵が使われていたりといった具合なのです。 「生きる−抗争−戦い−受難−死−再生」といったプログラムを初演の時持っていて、後に削除され絶対音楽(標題の無い音楽)として知られる六番では「Dents du Midi in Clouds」という絵が使われ、雲海の彼方にダン・デュ・ミディの姿が描かれています。 |

|||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

| ソロトゥルンの美術館にある「月下のアイガー,メンヒ,ユングフラウ」などのアルプスをテーマとした絵が特にホドラーの絵として印象に残っていますが、後年の平面性以前の、自然主義、印象主義の影響下の絵もまた、良いと思います。(と言いながら、そう知らないので、突っ込まれるとすぐに白旗降参してしまいそうです。) 分離派と呼ばれる、最近流行のクリムトらと同じように、印象主義の洗礼を強烈に受けて、その画風を切り開いて行った、ドイツ・オーストリアでの新しい芸術の傾向は、表現主義と呼ばれ、音楽では十二音音楽のシェーンベルクやヒンデミットなどがいます。 |

|||||||||

| スイスでは、マルタンやオネゲルといった作曲家がそれに当たると思われますが、その潮流にあった画家の絵がドイツろロマン派の音楽のジャケットというか、カバーに使われるアイロニーは、私にはとても面白く思えたのですが、それは、ラフという作曲家が持っていた描写性が、どこかで神秘主義、表現主義に近づいていたからではないかと、考えてみたりしています。 ドイツで活躍したスイスの作曲家ラフは、スイスにある自分のルーツを常に、強く意識していたと思われます。スイスで認められてというのではなく、ドイツで要職にあったラフと、ウィーンに招かれ一九〇四年のゼツェッシオン展で認められて、画家として大きく羽ばたいたホドラーと、どこかに共通する点を感じてしまいます。 |

|||||||||

|

|||||||||

|

ラフという作曲家の作品とホドラーの絵に惹かれて買ったCDとは、長いつきあいになりそうです。 みなさん、いかがですか? |

|

|||||||