旧中山道のすぐ道わきにあり、だれでもいつでも 見学することができる。 |

石の積み方に注目。きれい!

|

---旭・小島古墳群--- |

3世紀後半〜7世紀末までの約400年間、古墳が多く築かれた時代を古墳時代というのはご存知のことと思います。 旭・小島<あさひ・おじま>古墳群 の『浅間山古墳』です。(地図まる6) |

旧中山道のすぐ道わきにあり、だれでもいつでも 見学することができる。 |

石の積み方に注目。きれい!

|

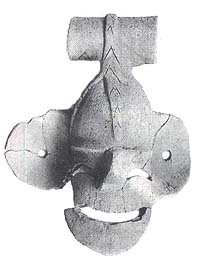

石室に使われている石は、榛名山の噴火で出た石を利根川がはこんできたもの(角閃石安山岩)であるらしい。また同じ石を使っていながら、ほんの川向こうの群馬県の古墳との違いは、石室を重点に精美に作られた古墳で、石を模様積みにしたり、石を切って加工したり、壁面に丸みをもたせたりしている。玄室は9.10m、古墳の直径は38m大型の円墳である。 この浅間山古墳から出土したものはさまざまで、国立博物館にも収蔵されているものもある。とくにめずらしいのは 銅製のお椀 である。 ↓画像右(町の郷土博物館展示写真) |

鉄製の刀、金環、やじり、人骨などなどの出土品 |

銅のお椀 |

6〜7世紀、朝鮮半島から日本に金属器がもたらされた。これは仏教文化の仏具としての金属器である。(仏教の伝来は538年頃) このころ築かれた古墳から出土される須恵器はそれまでのものと形が大きくかわってくるが、それはこの金属器をまねてつくられるようになったためであろうとされている。 ということはこの浅間山古墳の主は、当時の先進的な金属器を手にいれることができた、かなり力のあった豪族なのでしょうか。仏教文化も宗教というより最先端の知識や情報、権力の象徴なのだったのでしょうね。 |

|

“人物はにわ”がみつかった! |