郡司といわれる人が、人々が平和にくらせるよう仕事をしていましたが、もめごとが数多くありました。そこで、三つの郡の郡司は金鑽山<かなさなやま>のかがみ岩に集まりました。 |

金鑽山の入口にある金鑽神社 後ろの 金鑽山 自体がご神体 |

かがみ岩 金鑽山の入口から勾配の険しい遊歩道を500mほど 上がると、鏡のように光る岩がある。 |

そして、本庄村の預言者の言葉によって、三郡の青年たちを集め、男と女を一人ずつ選ぶことになりました。選ばれた男は石棒を、女は玉を作って、三郡の平和と幸福を願うことになりました。十四歳から十八歳の青年たちは、郡珂郡弘紀村の湖畔に集まりました。 そして、男は十七歳の満吾、女は十五歳の麻香が選ばれたのです。満吾は顔だちが美しく、体もたくましい明るい青年でした。麻香は愛らしい少女で、ふさふさした黒かみを大きくむすんでいました。満吾は秩父原石で六尺余りの石棒を作り、麻香はまばゆい五個の勾玉を作りあげました。そして、石棒は賀美郡石神の里に石神社<せきじんじゃ>としてまつられ、五つの勾玉は那珂郡弘紀の里のみか神社にまつられました。 |

石神社を鳥居から見る。 地域の鎮守であるばかりでなく、 石神の日本総社であったとつたえられている。 |

石棒 はこの、奥の宮 の中に極秘に安置されて 開かずのとびらになっている。見たいっ! |

やがて祈りが通じ、三郡に平和がおとずれたころ満吾と麻香の二人もたがいに愛しあうようになっていました。郡司も二人を結婚させようとしましたが、しかし、麻香の評判を耳にした胸刺の国造<むさしのくにつくりのみやつこ>の次男が「ぜひ、麻香を嫁にもらいたい」と、申し出ました。 国造の話とあっては断わることも出来ません。麻香は満吾をよび、一晩潮水に舟をうかべて語り明かしました。次の日の夜中、麻香は満吾のことを思いながら湖の底にその身を沈めてしまったのです。 |

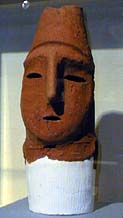

毘沙土から出土した埴輪 |

満吾は、三日三晩泣きあかしました。満吾は近くに住むはにわ師に、麻香のはにわを作るようにたのみました。数日して、麻香そっくりのはにわができあがりました。満吾は湖畔にこれを立てました。 毘沙吐<びさど>村(神流川と烏川の含流するあたり・上里町の地図左上)の家に帰った満吾は、翌日の朝、神流川と烏川の合流にある底なしの淵に、身を投げてしまいました。 児玉の郡司は、麻香の塚を下児玉の地に作り、麻香のはにわをこの塚にうつしました。満吾の墓も、国造が命じて毘沙吐村にきずき、満吾のはにわを作り、墓に立てさせたということです。 |