この上里はかつての宿場町と宿場町にはさまれた小さな町である。しかし、江戸時代、上里はもしかすると宿場町より重要な存在だったかもしれない、と思うのだ。 上里の北部を、江戸五街道の一つ、重要幹線道路である中山道が通っている。かの有名な『和宮』様もお通りになった道である。 |

|

|

この上里はかつての宿場町と宿場町にはさまれた小さな町である。しかし、江戸時代、上里はもしかすると宿場町より重要な存在だったかもしれない、と思うのだ。 上里の北部を、江戸五街道の一つ、重要幹線道路である中山道が通っている。かの有名な『和宮』様もお通りになった道である。 |

|

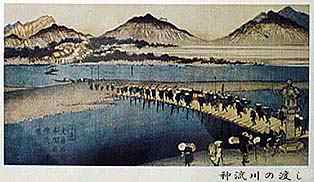

また上里は上州と武蔵の国を分ける神流川(かんな川)の渡し場になっている。日本史の授業でで習った通り、川には橋をかけない政策のため、川の向こう岸にいく、ということは大問題だったのだ。 江戸時代にかかれた中山道の絵をみると、半分仮橋がかかっていて、残りの半分を渡し船で渡っていたようである。 |

右隅に灯籠が確認できますでしょうか。↑ |

| 今でも普段は川の水は少なく、四駆で川にはいっていくおバカもいたりする。しかし、一旦大雨でもこようものなら、この現代でさえ、恐ろしい川に変貌してしまうのだ。 | |

|

今年の台風で川幅一杯にあふれ、氾濫原もなくなってしまった神流川。 |

| 当時、何度も川止めがあり、何度も仮橋は壊され、また何人もの犠牲者がでたことだろう。 | |

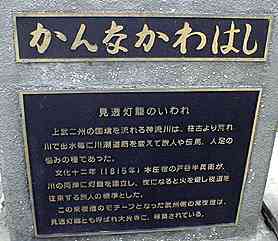

| さて、現在ここは国道17号になり、頑強な橋がかけられ自動車がひっきりなしに行き交う。幹線道路であることは昔とかわらない。その国道のわきに灯籠が立っている。これは見透灯籠のレプリカである。(地図まる5) |

|

|

上武二州の国境を流れる神流川は、往古より荒れ川で出水毎に川瀬道筋を変えて旅人や伝馬、人足の悩みの種であった。 | |