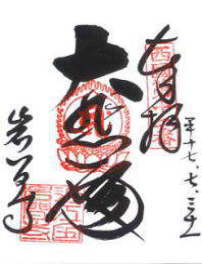

| 第十二番 岩間寺 みなかみは いずくなるらん岩間寺 岸うつなみは松風の音 |

石山寺を後にし、岩間寺に向かった。本来は歩いていくのだろうけれど、何せ時間がないので車で登った。

雨上がりの境内は、時間もたっていたが結構人も来ていた。広い駐車場があるので気軽にお参りできるからだろう。

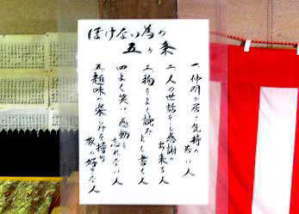

のっけからぼけ封じの観音様があった。

いささか気になる最近の、自分の脳みそを思ってこれはきちんと拝んでおかなくてはと思った。

入り口には仁王像がある。

でも、「ぼけ」という言葉をなくしつつある昨今、「認知症封じ」というのだろうか。

言葉というのは、使う人の気持ちでその意味が変わる。

境内は蝉の鳴き声が響いていた。

本堂の前の蓮の花もきれいであった。

ここには、日本一の桂の大樹群がある。

桂という木をあまり知らないが、「かつら」ということばの響きがいい。

その大木を見に少し山の中に入った。

大きな桂の木があり、前に小さな祠を建てていた。桂を拝むための祠で、周りは木が刈り取られていた。

本堂の前の道を少し降りたところに芭蕉の池、雷神湧泉があるが、その泉の手前に小さな蓮池がある。

少し歩き疲れたのグズグズしようと思い、池の前でトンボの写真や蓮の花の写真を撮った。

見るとカエルが蓮の葉にすがっていた。雨蛙とも少し違うので、写真に収めた。ふと上の木の枝を見ると卵塊があった。モリアオガエルだった。

「古池やかわず飛び込む水の音」と芭蕉が詠んだのもここ岩間寺らしい、とするとひょっとしてモリアオガエルが卵を産み終わって池に飛び込んだ音かもしれない。

ここのご本尊は、三重のお厨子に納められている御丈十五センチの先手観音で、「雷除け観音」「汗かき観音」「厄除け観音」「ぼけ封じ観音」と呼ばれてかなり忙しい観音様である。

汗かき観音と呼ばれるゆえんは、夜中に抜け出して人々を救済して回るために忙しく飛び回るので汗をかくという

雷神湧泉は「不老長寿の水」と呼ばれているが、飲んでみるとかなりおいしい。これは雷が自分が水を飲みたいがために爪で掘ったという。

また、ここを開いた泰澄大師が当地に伽藍建立の際、雷がたびたび落ちるので、法力で雷を封じ込め、雷になぜ雷を落とすのか聞くと、雷は大師の弟子になりたいのだという。大師は雷を弟子にし、その代わりに岩間寺に参詣の人々には、一切雷害を及ぼさないことを約束した。

これが雷除け観音とよばれる由故で、毎年四月十七日には、雷除け法要(雷神祭)が奉修され、多くの参詣者で賑わうという。 ここでもご詠歌がテープレコーダーで流れていた。

桂の大木の前を切り開き、祠を建てている。

何となく人集めのためのものか、とは少し穿ちすぎかもしれない。

こうしたお寺を維持して行くには並大抵のことでないので参拝する人集めのためにいろいろ手だてを打つのは必要なことである。

しかし、だんだん開かれたものになってきて、誰でもが簡単に訪れることができるようになると、観音様がますます忙しくなりそうで心配である。

しかしここの観音様は1000の手があり、変幻自在な対応ができるだろう。

ただ私の個人的趣味からすると、深山にひっそりと知る人ぞ知る観音様がいいなと思う。

この岩間寺などは山の上にあり大木に囲まれ、いい水がある、それにぴったりの寺であるのだが、思ったより明るい開放的なお寺であった。

岩間寺に行くまでの坂道の中間くらいに、祠があり水がわき出ていて、水筒の水をそれに入れ替えた。

石山から歩いて来るとちょうど疲れ果てるくらいのところにあり、いい休憩所になる。

|

|

(参考にしよう) |

(参加しようかな) |

(お寺には蓮がよく似合う) |

(扁額) |

(びんずるさん)

|

(ひょうたんがたくさん) |

(元正天皇が詠んだ詩の石碑 |

(雷神湧泉。おいしい水であった) |

|

(お寺に行く道にある泉) |

(木にあった卵塊) |

(桂の大木) |

▲ページトップへ

|

|