宝厳寺へは、青春18切符を使って出かけた。この「青春18」というところに少し引っかかるが、安ければいいので発売されるとよく使う。残念だったのは、今年こそ海津大崎の花見をしながら島に渡ろうと思ったのだが、桜はまだ蕾であった。

マキノ駅からは地図で見ると5km余りの距離だが、1時40分に予約をしていたため、少し不安があったので、駅前で自転車を借りた。これが正解で、4月のさわやかな風を切って湖岸を走るのは最高の気分であった。

旧街道筋の海津の町並みは、昔をとどめている。途中にある造り酒屋も健在で、いつも通り大きな樽の中に花を生けていた。

竹生島への船は少し遅れてやってきた。まだ新しいきれいな船である。竹生島には25分ほどで着く。島は近くに見えているが、結構時間がかかる。地元では子供達が「ひょっこりひょうたんじま」というらしいが、まさにそんな感じである。

港では、たくさんの船が停泊していた。降りてすぐにお土産売店があった。日本的観光地風景である。入り口で400円払ったが、これは寺による徴収ではなく、町の奉賛会の収益となるようである。 港では、たくさんの船が停泊していた。降りてすぐにお土産売店があった。日本的観光地風景である。入り口で400円払ったが、これは寺による徴収ではなく、町の奉賛会の収益となるようである。

竹生島宝厳寺は、説明書によると、神亀元年(724年)聖武天皇が、夢枕に立った天照皇大神より「江州の湖中に小島がある。その島は弁才天の聖地であるから、寺院を建立せよ。すれば、国家泰平、五穀豊穣、万民豊楽となるであろう」というお告げを受け、僧行基を勅使としてつかわし、堂塔を開基させたのが始まりという。

行基は、早速弁才天像(当山では大弁才天と呼ぶ)を彫刻し、ご本尊として本堂に安置。翌年には、観音堂を建立し、千手観音像を安置、それ以来、天皇の行幸が続き、また伝教大師、弘法大師なども来島、修業されたと伝えられている。

豊臣秀吉との関係も深く、書状や宝物が寄贈されており、慶長七年(1602年)には、太閤の遺命により、秀頼が桃山城一部を移築し観音堂や唐門などとしている。その観音堂が西国33所札所となっている。

そんな宝厳寺へ行くには、いきなり急な階段を上る。下には杖が用意されていた。

100段以上の階段を上りきると本殿がある。どうも色のついた手すりはいただけない。何となく聖の部分が俗っぽくなっている感じである。この感じは、ここだけではなく、あちこちのいわゆる観光地化されている寺社共通の傾向である。

本堂(弁才天堂)は、弁才天を祀っている。なかなかいい雰囲気のお堂である。

琵琶湖の小さな島にこんな立派なお寺があるということだけで人々はありがたいだろう。

現代人がみても聖域を感じる。建物自体は1942年に平安時代様式で新築されたものという。

本堂の手前に石造りの五重塔があるが、見落とすところであった。三十のとうに気をとられて目がいかなかった。

それくらいひっそりとある。

看板がないと見過ごしてしまっただろう。三重の塔もある。塔の前には、驚くほど大きなモチノキがある。

観音堂の唐門はすばらしいの一言である。豊国廟(京都の東山にあった豊臣秀吉の霊廟)の極楽門を移築したものと言われる。極彩色の彫刻と飾金具で飾った華麗な門で、桃山時代の雰囲気と秀吉の好みをよく伝えている。彫刻も端正にして、ダイナミックである。狛犬の代わりに柱の根元に彫刻があった。秀吉の遺言での移築といわれているが、スクラップアンドビルドではなく利活用しているところがえらい。

廃仏毀釈を免れてよかった。もしそのまま廃仏の波に飲み込まれていたら、このすばらしい建築物も見ることはできなかったのである。観音堂(重文)は、入母屋造檜皮葺きである。

本尊の秘仏千手観音立像(鎌倉時代)を安置している。傾斜地に建つため、床下に長い柱を立てて支える懸造(かけづくり)となっている。柱などの木部は総漆塗りで、天井には極彩色で菊、桐などの文様を描いている。柱が床下部分まで漆塗りであるなど、各所に移築の痕跡があり、他所から移築されたものである。札所本尊の千手観音像は秘仏で、開扉は原則として60年に一度である。一度見てみたい。

観音堂を過ぎると廊下がある。舟の部材を使って建築したので「舟廊下」という。これも重要文化財である。この小さな島に国宝がたくさんある。

廊下を抜けると今度は神社である。まさに神様仏様で、日本人の信仰のおもしろさを感じる。そういえば、東大寺も二月堂のお水取りの前には神社による結界を作って、修二会の安全を祈願するのである。日本で宗教対立があまりないのも割とボーダーレスなところがあるからかもしれない。

竹生島神社の名前がいろいろあってややこしい。とにかく、

・市杵島比売命 (弁財天)

・宇賀福神

・浅井比売命 (産土神)

・龍神

の四柱が祀られている。

市杵島比売命は別名弁財天で、天照大神の子供という。古事記によると、海上、陸上の道をお開いた交通安全・開運厄除の神様とされている。蛇は弁才天の使いである。このあたりが神も仏もある。面白い。

本殿は国宝で、総桧皮葺、入母屋造り、唐破風軒で安土桃山時代のものである。内部には狩野永徳、狩野光信の襖絵や絵天井がある。

(石積み) |

(船内) |

(マキノビーチ) |

(カヌーが行く) |

(4月になっても雪の残る山) |

(観光連絡船) |

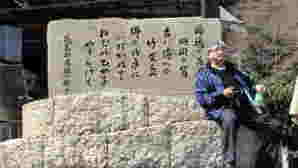

(はじめに琵琶湖就航の歌碑が出迎えてくれる) |

(五重石塔:重要文化財) |

(結構階段が急である |

(夢のお告げで井戸を掘り、この水が湧いたという。) |

(弁才天) |

|

(一心に朱印を) |

|

(巳月館) |

|

|

|

(唐門:国宝) |

(モチノキ) |

(3重の塔)

|

(宝厳寺観音堂船廊下:国重要文化財) |

|

|

(舟廊下の下部) |

(鳥居に向かってかわら投げ) |

(神社にある弁才天の使いの蛇) |

|