はじめに

同じ号にひとりの人間が採集報告を2つも載せることはいかがなものかと自分でも躊躇したのだが,

キンキコルリクワガタ,ルリクワガタの採集に初めて成功したので記念ということでショートレポートとして報告することにした.

今回の採集にまつわる話は(ヒラタクワガタもそうなのであるが)今年の正月に遡る.わたしにとってのクワガタ元年である平成9年が終わり,新しい年を迎えるに当たり「一年の計は元旦にあり」という諺どおりクワガタ虫に関するある年間計画というか目標を立てた.そのなかには昨年よりスタートしたコクワ,ノコギリの羽化成功と放虫をはじめ,南西諸島ヒラタ・オオクワガタの累代,温室の導入,菌糸ビンの導入,外国産の現地委託飼育(?)などの誰もが目標とすることに加えて,採集の神様がっちゃんさんに刺激されるという伏線があったのだが「採集にも力をいれる」ことがあった.

当然,これまで採集したことのない種類を中心に設定したのであるが,各種とも夏ならいつでも採集できるというものではない.そこで,散漫な採集を行うのではなく,ある期間はその種の採集に没頭するため,5月はコルリ新芽採集,6月は本土ヒラタ樹液採集,7月は大型ノコギリ,大型ミヤマ,そして8〜9月はヒメオオ(含灯火採集)と言った具合に各期間に限定した目標種を設定していた.期せずして本土ヒラタは思いつきの採集方法で予定外の3〜4月にゲットと相成り(早春期のヒラタクワガタの採集参照),5月には予定通りコルリ,そしてこれまた偶然にルリクワまでゲットすることになった.

採集データ

採集に関するデータは以下の通りである.

日時:1998年5月5日6:30AM起床,7:00頃出発,現地到着8:00

場所:石川県白峰村

天候:晴れ,微風

残念ながら林道は封鎖されており一般車両は通行禁止であった.地元のひとは鍵を持っていてゲートを開け,山菜取りをしているようだ.しばらくあたりを見渡し,隠し鍵もみつからなかったのでしかたなく装備を整え,歩き始めた.しばらくすると軽トラの老夫婦が私に声を掛けてくれた.

オヤジ「どこまでいくん?」

私「いや,上のほうまで」

オヤジ「なんや山菜か,化石か?」

私「いやあ,ここらに特殊な昆虫の分布調査を兼ねて採集に(前半はもちろん嘘である)」

オヤジ「わしら頂上までいくからのっけたろうか?」

私「え?それはありがたい,是非・・・」

ということで,頂上付近のブナ林まで約5kmほどを労せず登れることになった.

しかし,30分ほど車でゆっくり登ってわかったのであるが歩いて登ったら結構大変だった.しかし,降りる機会を逸してしまい,ブナ林も終わり,殺風景なかんばと笹だけの高山帯まで行ってしまった.最後には岩だらけのとてもクワガタ虫のいそうにない不思議な所に着いてしまった.そこで私の見たものは強固な要塞であった.この林道はT川の支流の一つであるがその流域沿いは崖崩れの危険性が高いところだったのだ.これまでこんな砂防ダムは見たことがなかった.ちなみに,この先は行き止まりである.もう道がないのであるが,どうやら今年はこの先にさらに道をつけ砂防ダムを作り続けるらしい.どうも石川県はこのルートを観光地にするようである(この向こうはH山S岳であるが温泉が出たらしい).クマが新芽を食べにおりてきているので注意しろよと言われ,この老夫婦に丁寧に御礼を述べ,そこで別れた.彼等は林野庁の下請けでブナの枝打ちをしているらしい.

下りつつポイントを探す8:45

さて,登り過ぎてしまったのだが,だけかんばの白骨のような散林はコルリには縁のないところだと思い,クマを恐れて足早に1kmほど下る.しかし,こんなところにもヒメオオならいるかも知れない.愛用のピッケル(斜面を登り降りするときに便利)を片手に石を叩いてクマ避けにした.まるで火の用心だった.

朝だというのに太陽を遮るものがなく,林道の上をは温度が上がってきていた.早朝の冷たいそよ風が吹き,他に人もなく気分がいい.ふとみると道の上を飛ぶ虫がいる.ニワハンミョウである.いっぱい飛んでいたので簡単に捕まえることができた.1匹だけフィルムケースに入れ持ち帰ることにした.

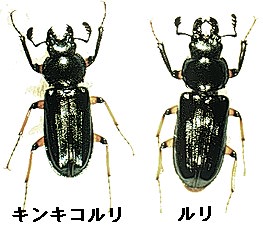

さて,かんばからブナの林にさしかかったところで林道の脇の日陰の雪渓跡に横たわるおそらくブナと思われる大きな倒木が目に付いた.予定としては新芽を追いつつ,手近な倒木,あるいは立ち枯れがあれば朽ち木割りもしてみようと思っていた.これはうまくするとヒメオオやオニクワ幼虫,ツヤハダ成虫を採集できるかもしれないと思ったからである.良く湿っている木であるがもしかしたら標高も高いしまだ凍っているコルリがいるかも・・・そう思ってかるく砕いてみた.ところがこの倒木,柔らかいのは裏面の一部で他はかちかちでとてもわたしの園芸用のピッケルクワでは歯が立たない.仕方なく柔らかい黒っぽい部分を砕いていると黒い虫が・・・.ゴミムシであった.黒であるがやや虹色の光沢があって美しい.さらに割ってゆくと足を畳んだ小さな虫が落ちた.足は黄色でまたゴミムシかと思ってみたら・・・なんとルリクワ♂である(注・・・最初はコルリだと思っていた)(Fig.1右).

Fig.1

あっけなく採集できてしまった.あとはこの倒木からは幼虫を1匹捕まえたのみであった.堅い部分を砕いてもよかったのであるがそのまま元の場所に戻して置いた.

このあと小一時間材を探して林内や沢を歩くが同様の木がない.林がまばらで意外に日陰がないので,諦めてブナの新芽を探すことにした.これまで苦労して手応えすら感じていなかったのに今日は思いがけず採集できてもうこれで終わりでもいいという気分であったので,心に余裕があったように思う.ここのブナ林はかなり古く原生林そのままであった.ブナも太いものが多く,これらの大木は高い標高にもかかわらず総て咲き終わっていた.さらに降りてくると道ばたに細い木々が見えるようになった.セオリー通り日の良く当たるカーブで風通りの良いところでちょっとひと休みする.前日安達さんのHPでブナの開く前の新芽を見ていたのでそれを探してみた.図鑑などには半分開いている緑色のブナが写っているのだがそういうものは滅多になく開いていないか,完全に開いているかのどちらかであった.そうやってみてみると1〜2mのブナの幼木がぼつぼつあって枯れたようにまだ葉は開いていないものがあった.良く見てみると羽アリとか細かい虫が芽にむらがっている.丸い光沢のある虫やゾウムシなどもいる.で,ふっと下の枝に目をやるとさっき採ったのと同じ色の虫がいる.思わず枝ごとむんずと掴んでしまった.急いでフィルムケースを取り出し入れる.新芽でコルリをゲットした瞬間である(Fig.1左).先ほど採集したものより小さいので♀かな?などと馬鹿なことを考えるあたり初心者まるだしであった.最初に採ったのはルリクワで新芽で採ったのがコルリであった.これは☆にして顕微鏡で覗いて初めて区別がついた.それから1kmほどの区間でブナの新芽を追って道を右に左に探しながら降りていった.途中コルリ♂をもう一匹追加.さらに1♂が枝の上の方にいたが手が届かなかった.木を湾曲させて採ろうと思ったら落ちてしまい,見失ってしまった.

さいごに

この日の結果はルリ1♂,キンキコルリ2♂♂,ルリ幼虫(?)1,ニワハンミョウ1であった.

車まで降りてきたときには丁度2時であった.残念なことに数があまりでなかったのであるが,それはブナの新芽でコルリを捕まえた場所で粘らなかったのが一つの原因かと思われる.そのエリアより下はもうミズナラ・ヤナギなどが多く混じるようになって道沿いにブナの幼木で新芽のあるものが無くなってしまったのである.それらの葉も丹念に見ていったのであるが,他の昆虫はたくさんいたのにコルリの姿は一度も見なかった.また昼過ぎから風が出てきたのも一つの原因だろう.こうしてPlatycerusの初採集は終わった.

Platycerusをあまりご存じない方のためにコルリとルリの違いを顕微鏡下で撮影したので参考にされると良いだろう(Figs.2-5).

コルリには前胸後端部とエリトラの前外側には突起が認められます(Fig.2).また,ルリの大顎の第一内歯は発達している(Fig.5).図鑑にはこれら類似の2種の差異について書いてあるが,動いている生態を肉眼でみてもはっきり言って分からなかったのである.ところが実体顕微鏡で見てみたら全くもって違う種なのであるのは明瞭であった.やはり自分の目で直に見て比べることの大切さを改めて実感した.

Platycerusの採集にあたり,採集方法,生態など多くの方に貴重な示唆を頂いた.末筆であるが御礼を申し上げたい.

(1998.5.8 Erie)

ご意見・ご感想・ご質問はこちらまでお気軽にどうぞ.

5月号目次へ

5月号目次へ

5月号目次へ

5月号目次へ