| 本土産ヒラタクワガタ幼虫を簡易温室で飼育してみました。

特別な工夫があるわけでもなく、特大個体が出現したわけでもありませんが、お金や時間をかけずに短期間に幼虫をできるだけ数多く成虫にするのが主目的です。 以下の飼育記録が、みなさんのクワガタ飼育に参考になれば幸いです。 種親: 本土産ヒラタクワガタ(♂1頭、サイズ55mm ♀2頭、サイズ35mm、36mm) 〔種親の飼育から産卵、羽化までの経緯〕 ・市販の中型飼育ケースに埋め込みマットを半分ほど入れ、その中と表面に産卵木を1本ずつ埋め込みましたが、ペアリングしたのが10月中頃と遅かったせいか、その年には産卵していただけず、そのまま越冬体制に入ってもらいました。飼育ケースの置き場所は、嫁さんとの交渉の結果自宅マンション室内の入口近くの廊下に設置することにしました。 ・越冬中の管理は、すでにみなさんもご存じの通り、飼育ケースのふたにラップをかけ、1〜2ヶ月に一度乾燥防止のため霧吹きで水分を補給するだけのおきまりパターンです。 ・そして、翌年(1996年)の5月頃、無事に越冬を終え活動を開始し始めたので、産卵木2本と埋め込みマットを新しいものに交換することにしました。環境を変える事に是非はあると思うのですが、やはりクワガタにも気分転換が必要なのではと思います。 ・7月の始め頃、産卵木を観察すると、小さな産卵痕があったので、取り出して別の容器(100円シ ョップでよく売っている樹脂製のケース)に埋め込みマットと一緒に入れて保管しました。成虫のいる飼育ケースには、新たに産卵木を2本埋め込んでさらなる産卵を待ちました。 ・約1ヶ月ほど経った8月の始め頃、産卵木を取り出して割ってみると、中から初令幼虫を6頭も発見!

最終的に、この年の8月末までに36頭の幼虫をゲットすることができました。 ・9月の始め頃、幼虫はほとんど2令になっており、ガラス瓶のフレークもなくなりつつあったので、市販のミニ飼育ケース(容量1.4リットル)に新しい自家製フレークとともに幼虫を入れ替えました。この時点で2頭が死亡していましたが原因は不明です。 ・そして、朝晩の冷え込みが厳しくなってきた11月の中頃より、飼育ケースを簡易温室において約20度前後に加温し始めました。簡易温室についての詳細は、後述の幼虫飼育メモをご覧下さい。 ・翌年(1997年)の1月始め頃、飼育ケースを確認すると、幼虫は大半が終令になっていましたが、成長がよくて20g近くある大きいのもいれば、終令ながら10gにも満たない小さなのもいました。また、飼育ケースのフレークは分解が進んで黒っぽくなっていたので、順次新しいものと入れ替えることにしましたが、その際に古いフレークを新しいものに一部混ぜて入れ替えました。 ・フレークを入れ替えて一週間経過した時点で、♂と思われる大きな幼虫が死んでしまいました。フレークの入れ替えが原因だと考えられますが、詳細は不明です。 ・2月の中頃、幼虫の1頭が前蛹状態になり、4月5日に蛹化、26日に羽化しました。以下9月初旬までに、すべての幼虫が羽化したのですが、そのうち1頭は残念ながら羽化不全で死亡してしまいました。大きな♂だったので残念! 羽化した成虫の内訳: ♀‥‥17頭、♂‥‥15頭、死亡‥‥4頭 このうち、♂15頭のうち60mmを超えるものが11頭で、そのうち65mmが4頭、68mmが1頭。 〔幼虫飼育メモ〕 飼育容器: 初令時 :200ccのガラス瓶(ワンカップ酒)

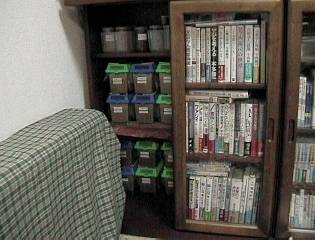

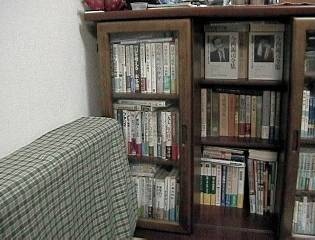

飼育マット(フレーク): 今回の実験にはすべて自家製フレークを使用しました。ベースは山で拾ってきたシイタケ栽培の廃ほだ木の特に柔らかいところをミキサーで粉砕したものと、水分を加えてスーパーのお買い物袋に入れて2ヶ月程度放置、発酵したものを飼育容器の上半分と下半分に分けて使用しました。飼育業者が市販している添加剤や小麦粉等はフレークに添加していません。これは、温度以外に他の因子が実験に影響を及ぼさないように配慮したことによるものです。 簡易温室の概要: 前後二重式になっている木製本棚の奥に飼育ケースを設置し、ホームセンター等で市販されている電気あんかを飼育ケースの下に敷いて本棚の扉を閉鎖することにより、簡易温室を形成しました。(電気あんかは、外側の布で出来たカバーを取り外すと厚みが1〜1.5cmほどになり、表面積はA4用紙大程度のものです。)

図1 この電気あんかは、温度調節機能もない簡単なもので、たいして熱くならないことからサーモスタットを使用して温度上昇を防ぐ対策も取らず、無謀にも11月半ば〜3月末まで24時間連続通電状態で使用し続けました。

図2  図3 上記と同様の方法を、図4に示されるようにホームセンター等で市販されている簡単な組立式棚(2〜3段)にも適用しました。  図4 こちらの方は玄関横に置いているため、さらに温度が低くなることから、図5のように棚全体に厚めの布をかぶせて使用した結果、不完全ながらほぼ本棚と同じ環境を実現できました。  図5 結局のところ、簡易温室したと言ってもこの程度で、あまり参考にならないかも知れません。

感想: 簡易温室による本土産ヒラタクワガタの累代飼育に挑戦したわけですが、今回の累代飼育の目的は、大きい個体を羽化させるより、幼虫の期間を出来るだけ短縮し、短期間で羽化させることにありました。その観点からすると、36頭の幼虫のうち32頭が順調に育ち、蛹化、羽化したことで、ひとまず目的は達成されたと考えています。さらに、そのなかで約8ヶ月ほどの短期間で68mmの♂を羽化させることに成功したことについても、満足のいく結果を出せたと思っています。 今回の実験結果から、幼虫を短期間で大きく成長させるには、飼育マット(フレーク)の質もさることながら、温度管理が必要だと再認識しました。 小島啓史さんののオオクワガタの飼育に関する論文にも、温度管理について詳しく報告がなされていますが、幼虫の最適な成長温度は22〜25度前後で、かつ温度変化が少ないことが必要条件であると考えています。 野外でも、オオクワガタやヒラタクワガタの幼虫が生活している朽ち木や枯れ木の中は、あまり温度変化がないように思われますので、急激な温度変化を避けることが、幼虫を大きく成長させる要因の一つではないでしょうか。 それから、これはあまり意味がないかも知れませんが、様々な幼虫を飼育観察した結果、大きくなる幼虫は小さいときからその素質を持っているように思われ、特に終令になってから一ヶ月以内に急激に大きくなるように感じられました。

ヒラタクワガタを飼育する前に、コクワガタの幼虫を何百匹とマット飼育したのですが、そのときの飼育観察からでも同様の感想を持ちました。つまり、大きくなりそうな幼虫を小さいときに見極めることも大切な気がします。 最初にも断りましたが、本来ヒラタクワガタに限らず本土産クワガタに関しては、温室飼育の必要性はないと一般的に考えられます。上記の方法はあくまで一つの実験結果としてとらえてください。 以上、本土ヒラタクワガタの累代飼育のついて、これまで得られた結果をご報告致しました。

参考文献:

・オオクワガタ幼虫に及ぼす温度の影響(月刊むしNo.304) 橋見一生 むし社 |