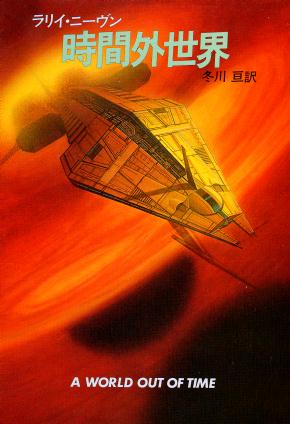

ラリイ・ニーヴン/冬川亘訳

『時間外世界』 解説

大野万紀

ハヤカワ文庫SF

昭和61年2月28日発行

(株)早川書房

A WORLD OUT OF TIME by Larry Niven (1976)

ISBN4-15-010653-3 C0197

最近の、おもしろいSFが読みたい――それもSFらしいSF、宇宙船が出てきて、はっきりしたストーリイがあって、冒険やロマンがあって、しかも科学的に確かな背景のあるものを――という人に、これならと推薦できるのが、本書の作者、ラリイ・ニーヴンのSFだ。

ラリイ・ニーヴンは今アメリカで最も人気のあるSF作家の一人である。大胆なアイデアと、それを裏付ける最新の科学知識、そして何より、テンポのいい平易な文章とエンターテインメントに徹した〃おもしろい〃ストーリイが彼の人気の秘密だろう。正直いってストーリイ・テリングの腕前という点では、決してそれほどのものとも思えないのだが、〃ディズニーランド的〃とさえ評される彼のサービス精神が充分それを補っているのだ。

具体的に、本書でいえば、たとえば映画『2001年宇宙の旅』のシチュエーションを逆にしたような、宇宙船内での主人公と意識を持ったコンピュータとの対決シーンであるとか、光速に近づいた船を取り巻くスターポウの描写、銀河中心核の超巨大ブラックホール、そして変貌した三百万年後の太陽系、木星のまわりをまわる地球、ユーモラスで奇怪なキャット=テイルなどと、あげていったらきりがない。これらのものが、SFを相当に読みこんだアメリカのファンたちに強くアピールし、いわゆる〈センス・オブ・ワンダー〉を呼び起こさせるのである。一方、SFをあまり読んだことのない読者にも、初めはややとっつきにくいかも知れないが、決して難解なものではなく、圧倒的な視覚的イメージとして迫ってくるので、何か新鮮な驚きを得られることだろう。荒唐無稽と笑ってはいけない。もちろんSF的飛躍はあるものの、すべて現代科学によるある程度の裏付けがあるのである。逆にいえば、現代科学はそこまでスペース・オペラに近づいてきているのだ。

ラリイ・ニーヴンの評価を決定的なものにした傑作、『リングワールド』(七〇年)もそうである。この作品の優れた点はいろいろ指摘できるのだが、何といっても舞台となるリングワールドの設定が一番だろう。ところがこの途方もないアイデアも、もとはといえばフリーマン・ダイスンという、プリンストン高等研究所のれっきとした科学者のものなのである。また本書で主人公を三百万年後の地球へ連れていくバサード・ラムジェットも、SF作家の単なる思いつきではない。これは六〇年にロス・アラモス科学研究所のバサード博士によって提案された宇宙船推進方式で、現在理論的に可能性があるとされている中では、乗組員が生きている間に銀河の核まで到達できるおそらく唯一の方法だろうといわれている。アインシュタイン生誕後百年以上になるが、相対性理論に反することなしに銀河の中心まで行ける可能性があるというのは、考えてみればずいぶん心強いことだ。SFとは「FICTION(虚構)であることの不安に耐えられず、科学というバックポーンを持ち込んで自らの存在をささえる文学の一ジャンル」という皮肉な定義もあるぐらいだから。

ニーヴンはこういった科学的アイデアや最新の科学知識を友人の科学者たちから直接得ているらしい。彼自身大学で数学を学んだこともあるのだから、当然科学的素養はあるのだろうが、いい情報源に恵まれているということの意味の方が大きいだろう。中でも、『神の目の小さな塵』(七四年)や『インフェルノ』(七六年)、発表当時アメリカでベストセラーとなった『悪魔のハンマー』(七七年)の共同執筆者であるジェリイ・パーネルの存在が大きい。ラリイ・ニーヴンはSFで初めてマイクロ・ブラックホールを小説に登場させた作家だといわれているが、それについてパーネルは次のようなエピソードを紹介している。

ニーヴンが「中性子星」(六六年)でヒューゴー賞(短篇部門)をとったのに刺激されて、彼はニーヴンが中性子星でやったことをブラックホールでやろうと、七三年に「ダークホールに落ちて」(未訳)という短篇を書いた。これはブラックホールに落ちたらどうなるかという描写を中心にした典型的な科学アイデアストーリイだった。(少し話がそれるが、ブラックホールという言葉が最初にSFに登場したのはいつなのか、はっきりしない。ジョン・ホイーラーがつけたブラックホールという名称が科学者たちの間で使われるようになったのはおそらく七一年ごろだと思われるので、パーネルのこの小説はずいぶん早い例だということになる。しかし、ブラックホールという名称こそ使われていないが、同じものを扱ったSFはさらに以前からあった。古くはスタニスワフ・レムが『金星応答なし』(五一年)で登場させた白球がそうだし、クラークの『2001年宇宙の旅』(六八年)のスター・ゲイトもそうだ。もっとはっきりと、ブラックホールに落下した時に起こるだろう現象を描写したものにポール・アンダースンの「キリエ」(六八年)、日本でも同じころに、石原藤夫氏の「時間と空間の涯」(六九年)という傑作がある。要するにジョン・テイラーが『ブラック・ホール』(七三年・講談社ブルーバックス)でいっているような、ブラックホールは「あまりにも奇怪かつ神秘的なので、いまだかつてSFの材料にされたことはない」というのは、七三年当時でも正しくなかったということだ。だいぶ話がそれてしまった)。

さて、パーネルが「ダークホールに落ちて」を発表してからしばらくして、彼はヒューズ研究所のロバート・フォワード博士から電話を受けた。博士は「ダークホールに落ちて」を読んで、ぜひその著者に会いたいといってきたのだった。パーネルは大喜びでその申し出を受け、博士の研究所を訪問することになった。この時、彼は当然親友のニーヴンを誘って、一緒に連れていったのである。

彼らはそこでレーザーやイオン・ドライヴの実験を見学した後、ケンブリッジのスティーヴン・ホーキング博士が発表したばかりの〃マイクロ・ブラックホール〃の話題を聞かされる。それは宇宙創成{ビッグ・バン}の時生成され、太陽系の中をいまだに漂っているはずの、微小なブラックホールのことだ。フォワード博士は、それを探すには小惑星帯に行けばいいんじゃないかとまで示唆してくれた。二人はその話に大いに興味を覚える。ちなみに、このフォワード博士こそ、その後自らSF作家となって『竜の卵』(八〇年)や『ロシュワールド』(八四年)といったハードSFの傑作を書くことになる、ロバート・L・フォワードその人である。

そのころニーヴンとパーネルは『インフェルノ』の合作中だった。ちょうどパーネルの書く番にあたっていて、彼にはこのアイデアを小説にまとめるだけの時間がなかった。彼が科学コラムなどでお茶をにごしている間に、ニーヴンはさらさらと「ホール・マン」(七四年)を書き上げ、発表した。それは七五年のヒューゴー賞(短篇部門)に輝いた。こうして、ブラックホールといえばニーヴンという評価が定着してしまったのである。事実、以後のニーヴンの作品にはブラックホールを扱ったものが多く、七六年のヒューゴー賞(短篇部門)をとった「太陽系辺境空域」(七五年)もやはりこのマイクロ・ブラックホールを扱っている。だから、本書で、銀河の中心にある超巨大ブラックホールを扱っても(これもまた科学的根拠があるのだが)、読者は、ああやっぱりニーヴンだなあ、と思うわけだ。

もっとも、その後、マイクロ・ブラックホールの存在には疑問が生じてきている。このためパーネルは書かなくて良かったと、今ではほっとしているのだそうだ。それはマイクロ・ブラックホールは、たとえ存在したとしても、トンネル効果によりすぐに蒸発してしまうだろう、という説が有力になったためである。ところがこの説を逆手にとる人もいて、ジョン・ヴァーリイなどは、マイクロ・ブラックホールは生きていて、自分でエサを探してくるから大丈夫なのだという話を書いている(「ブラックホールとロリポップ」七七年)。ぼくなどは科学者の仮説に一喜一憂するよりも、ぬけぬけとその裏をかくヴァーリイのような態度の方に好感を覚えるのだが。

さてニーヴンの作品の科学性について書いてきたわけだが、もう一つの大きな特徴である、ユーモアのセンスについても指摘しておこう。実際、これはニーヴンのSFのすべてにおいて重要な要素となっていて、それがなければ彼のSFは単なるガチガチのハードSFとなり、一部のマニア以外に見向きもされなくなっていただろう。彼が今のように幅広い人気を得ることができたのは、アイデアの大胆さや科学性ばかりでなく、その読みやすさのおかげだったといえる。それはアイデアや設定の途方もなさから自然に生じるユーモアであったり、都会的な会話や語り口のユーモアであったり、登場する異生物のユーモラスな姿であったりするが、要するに一部の作家がやるように話にアクセントをつけるためのわざとらしいものではなく、小説全体から感じられる好ましい雰囲気としてのユーモアである。これはニーヴンの皆に好かれる人柄からくるものなのだろう。豊かさと余裕の感覚である。実際、ニーヴンは百万長者の石油王の息子として生まれたのだった。

このおおらかなユーモアの感覚が彼のSFにスペース・オペラのムードを与えているのかも知れない。スペース・オペラとは何か、などとは今さらいわないにしても、今われわれが三〇年代のスペース・オペラを読んで感じるのは、何よりもこのおおらかなユーモアではないだろうか。

ニーヴンの作品はどれもがそういうユーモアの感覚を持っているのだが、特にそれを強調したシリーズも彼は書いている。たとえば『ガラスの短剣』(七三年)に収められている〈タイム・ハンター・スヴェッツ〉シリーズ、「終末も遠くない」(六九年)の魔術師シリーズなどがそうだ。

さて、シリーズの話が出たところで、当然次は〈ノウンスペース〉シリーズについて書かねばならない。ラリイ・ニーヴンとくれば〈ノウンスペース〉シリーズなのだ。この彼独自の未来史シリーズについては『リングワールド』(海外SFノヴェルス版)や『プロテクター』の解説に詳しい。彼の処女作である短篇「いちばん寒い場所」(六四年)に始まって、作者自身意識しない間に一大シリーズとなっていたこの未来史は、今では長篇七冊、中短篇合わせて三十数篇を数え、時間的にはバックグラウンドとなる数十億年の過去からだいたい三十二世紀ごろまで、空間的には、太陽系近傍の半径約三十光年の領域(ヒューマンスペース)を中心に、ある時には銀河の核まで三万三千光年にもおよぶ壮大な未来史である。このシリーズがここまで大きくなったのには、年表を作ったり地図を書いたりして作者に送ってくる熱心なファンたちの支援があったと、ニーヴンはいっている。

それにしてもニーヴンは銀河の核へ暴走して突っ込んでいくという話が好きなようだ。そのものずばりの「銀河の〈核〉へ」(六六年)という話もあるくらいだ。六六年当時、銀河の核にあったのは無数の超新星の集団爆発だったが、本書では超巨大ブラックホールということになっている。最新の科学知識を重視するニーヴンらしいところだろう。

本書はもともと七六年にギャラクシイ誌に発表された中篇連作を長篇化したものである。コーベルが銀河の核を見て地球に戻るまでが "Down and Out" 地球に帰ってからの部分が "The Children of the State" という題で掲載された。また本書の第一章は七一年に同じくギャラクシイ誌に掲載された独立の短篇だった。

きっとニーヴンは、自分でラムジェットに乗って銀河の核へ行ってみたいのだ。そうに違いない。初めにいったとおり、理論的には可能なのだから。

ラリイ・ニーヴンの経歴その他については『リングワールド』(海外SFノヴェルズ/ハヤカワ文庫SF)『プロテクター』(ハヤカワ文庫SF)『ブタヴの世界』(ハヤカワ文庫SF)などの解説に詳しい。一九三八年生まれで、デビューは六四年のイフ誌。ヒューゴー賞、ネビュラ賞の常連で、ノミネート回数二十三回、受賞回数六回を数えている。つまり、人気作家なのだ。

なお〈リングワールド〉に負けず劣らずのとてつもない奇妙な世界〈スモークリング〉を舞台にした新作 The Integral Trees (八四年)の背景は本書と同じに設定されている。

これまでに出版されたSFは次のとおりである。

なおこの解説は一九七九年の海外SFノヴェルズ版の解説に、若干の補足と修正を加えたものです。

1986年2月