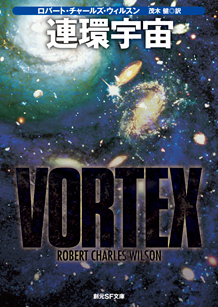

ロバート・チャールズ・ウィルスン/茂木健訳

『連環宇宙』 解説

大野万紀

創元SF文庫

2012年5月11日発行

(株)東京創元社

VORTEX by Robert Charles Wilson(2011)

ISBN978-4-488-70606-7 C0197

お待たせしました! 本書は、『時間封鎖』Spin (2005)、『無限記憶』Axis (2007)に続く、三部作の完結編、Vortex (2011)の全訳である。

ロバート・チャールズ・ウィルスンのこのシリーズ――〈時間封鎖〉三部作――は、ある日突然地球を謎の界面〈スピン膜〉が覆い、世界から星空が消えて、その界面の内と外では時間の流れが一億倍も違う――地球上での一年の間に、宇宙では一億年が過ぎる――というとてつもないアイデアを元にした本格SFの傑作である。第一部『時間封鎖』は二〇〇六年度のヒューゴー賞、二〇〇九年度の星雲賞を受賞した。

本書『連環宇宙』では、第二部『無限記憶』と同じ時間封鎖が解除された後の地球と、それからさらに一万年後の荒廃した世界を舞台に、二つの物語が交互に展開する。

時間封鎖を起こした超越的な存在――仮定体――によって、地球はインド洋にそびえる巨大なアーチを通じ、居住可能な他の惑星群と連結された。一万年の間に、人類はそれらの惑星間に広がり、いくつもの国家が興亡する。惑星間を渡り歩く巨大な移動都市ヴォックスもその一つだった。敵対する他の国家との戦闘を繰り返しながら、ヴォックスはアーチを渡って環境破壊で荒廃した地球へと戻ってくる。

移動する都市国家! ジェイムズ・ブリッシュの『宇宙都市』シリーズの昔から、フィリップ・リーヴの『移動都市』シリーズまで、SFの定番といっていい魅力的なアイデアである。本書は、そんな移動都市の最新バージョンを舞台に、これまでの作品に出てきた様々な謎を解決し、ネットワーク化された集合知とパーソナルな個人との関係といった最も現代的なテーマまでも描いた傑作SFである。そして本書の最後では、本格SFの醍醐味といっていい、センス・オブ・ワンダーに満ちた壮大なクライマックスを堪能することができるのだ。

*

さて、三部作の完結編である本書は、単独でも十分に面白く読める作品ではあるのだが、ぜひとも第一部から続けてお読みになることを強くお勧めする。中心となるアイデアや設定、登場人物やストーリーが前作から引き継がれているからだ(もっとも本書を最後まで読まれたならば、その繋がりに微妙な不一致があることにも気がつき、最終的にはなるほどと納得されることだろう)。

第一部、第二部を未読の方は、この後の解説は読まず、まずは既刊の方を先にお読みいただきたい。以前に読んだけれど内容を忘れてしまったという方は、大丈夫。三部作のストーリーをこれからざっと、重要な大ネタも含めて振り返ってみたい。

というわけで、以下の解説には前作、前々作のネタバレにあたるところが出てくるので、ご注意願います。まあ、ネタバレといっても、それで大きく興が削がれるということはないはずなのだが。

★注意 以下の記述には第一部、第二部の内容に関する重要なネタバレを含む部分があります。

第一部『時間封鎖』では、西暦四〇億年の世界と現代の世界とが交互に描かれている。西暦四〇億年! だがそれは、今からほんの四十年後の世界でもあるのだった。

ある夜、突然空から星々が消えた。月も星も見えなくなり、地球は漆黒の界面に覆われた。翌朝太陽はいつものように昇ったが、それは贋物の太陽だった。この界面――後にスピン膜と呼ばれることになり、この現象はスピンと呼ばれることになる――の内部では時間の流れが外部の一億分の一になっていることが判明する。人類は何者か――仮定体と名付けられた――により、時間をほとんど停止させられた地球に封じこめられたのである。

この閉塞を打破しようと、人類はスピン膜の外部にある火星の地球化、テラフォーミングを試みる。普通なら何億年もかかることが、スピン膜の内と外で時間の流れが異なる〈時間傾斜〉の作用により、地球上の時間ではわずか数年間で実現できるのだ。この計画は成功し、火星は見る見るうちに緑の惑星となり、そこに植民者の文明が発展していく。

ついに火星から訪問者がやって来る。彼は火星文明の成果である寿命延長処置を地球にもたらした。それは人の一生にさらに数十年の〈第四期〉を付け加えるものだった。だが権力者たちはこの薬を国家機密とし、使用を制限したのだった。

火星文明が地球にもたらしたものはもうひとつあった。仮定体の謎を解明するためのレプリケーター計画である。それは一種のフォン・ノイマン・マシンであり、宇宙の真空の中で増殖し、コロニーを作ってはその近傍を探査し情報を発信しつつ、銀河に拡散していく。この計画も実行に移され、その結果、銀河系に同様なフォン・ノイマン・マシンが充ち満ちているという驚くべき事実がもたらされた。

スピン発生から四十年たったある日、突然地球に星空が戻る。地球の時間は外の世界と同期し、時間封鎖は終わった。外の世界では四十億年たったが太陽はまだ地球を呑み込んでおらず、赤道直下のインド洋上には、直径千キロの巨大なアーチが現れていた。このアーチは人類の居住可能な未知の惑星〈新世界〉に通じる門であり、いわば仮定体から人類への贈り物であった。

第二部『無限記憶』は、それから約三十年後の世界が舞台となる。人類はアーチをくぐって、この空っぽの新世界へ植民を続けていた。物語は、第四期処置を受けた人々の小さなコロニーから始まる。仮定体を人類の守護者と考える彼らは、人体実験の結果として、アイザックという名の一人の特別な子供を生み出した。彼は生まれたときから特別な存在だったが、仮定体に通じる何かを感じ取ることができるようになったのは彼が十二歳のときだった。

そんなある日、新世界の空から不気味な灰が降り始める。歯車のような、機械の破片のような、宇宙からの灰。その灰の中からは、眼のある薔薇のような謎の生命体さえ現れてくる……。

第二部のもう一つのストーリーは、地球で事件を起こし、今は新世界で飛行機のパイロットをしている過去を捨てた男タークと、失踪した父を追ってこの世界へやって来た女性リーサの物語である。

『時間封鎖』でも壮大でセンス・オブ・ワンダーに満ちたSF的設定と同時に、ごく日常的な家族の物語がリアルに、情感豊かに描かれていた。『無限記憶』ではさらにそれ以上に、派手なSF設定は背景に退き、主人公たちの人間ドラマがストーリーの中心となっている。その物語はタークとリーサを巡って、ロマンチック・ミステリや、現代を舞台とするハイテク・スリラーを読むように、日常的な想像力の範囲内で展開していく。一方で、謎めいた機械の灰や不思議な生命体の存在がある。こちらはレムの『ソラリス』やストルガツキーの『ストーカー』のように、人間の理解を越えた存在であり、ホラーに近い幻想的な雰囲気をたたえ、普通の人々の物語の中に混ざった異物として、SF的な魅力の源泉となっている。第二部は第一部に比べて地味な印象を受けるが、ここでの物語が、第三部へと直接繋がっていくのである。

第二部の最後で、灰の降った砂漠に、惑星間を繋ぐアーチよりはずっと小さいが、同様な姿をした構造物〈暫定アーチ〉が立ち上がり、アイザック少年とタークは、その中に呑み込まれてしまう。それは仮定体が築いた、全ての情報や記憶を仮定体のネットワークに取り込み、一万年後の未来へ送り出すための装置だった……。

そして続く第三部完結編が、本書『連環宇宙』である。

〈連環宇宙〉とは、地球と新世界のように、仮定体の作ったアーチで連結された居住可能な惑星群のことだ。

冒頭で述べたように、本書では二つの時間線に沿って二つの物語が交互に描かれていく。一つはスピン封鎖が解除された後の地球。精神科医のサンドラと市警の巡査ボースの、謎めいた少年オーリンを巡るミステリである。もう一つが、オーリンが書いたという手記の中に出てくる、一万年後の〈連環世界(リング・オブ・ワールズ)〉を舞台にした、移動する都市ヴォックスでの物語だ。こちらには、『無限記憶』で暫定アーチに呑まれ、一万年後の世界に復活したタークやアイザックの、荒廃した未来の地球での冒険が描かれている。第二部の続編となるのはこちらの物語なのだが、それがなぜ”現代”(といっても四十億年後だが)の少年の書いた手記となっているのか……。

現代パートも、不正を働く権力者との闘いや地球環境問題を扱っていて読み応えがあるが、SFとして興味深いのは、やはりタークやアイザックの出てくるヴォックスの物語の方だろう。

タークの世話をする通訳療法士トレイヤは、ヴォックスの市民であると同時に、”現代”に生きたアリスンという女性の仮想人格を持っていた。トレイヤとアリスンの人格の分裂、ヴォックスのネットワーク化された集合意識的な観点と生身の人間であるタークとの乖離が、死の星となった地球の上で決定的なものとなる……。そして最後に、目くるめく時間と空間の広がりが、全ての謎を包み込む、SFファンにとって至福のクライマックスを迎えるのである。

*

どこで読んだか、記憶はあいまいなのだが、光瀬龍に「一億年くらい生きて、世界の移り変わりを眺めてみたい」という意味の発言がある。手塚治虫の『火の鳥・未来編』にも、一つの種の進化から滅亡までを傍観するシーンがあり、そういう気が遠くなるようなタイムスパンで地球や生命の進化や宇宙を眺めてみたいという感覚には、SFファンとしてとても惹かれるものがある。

火星がテラフォーミングされ人が住めるようになる時間、星々の世界へ情報が光の速さで渡っていく時間、太陽が巨星化し、惑星を呑み込むようになる時間――人の一生どころか、文明の歴史すら一瞬にすぎないような、そんな巨大な時間をも、人は想像し、科学的な知見でもって語ることができる。SFはそれをぼくらの目の前にリアルな絵として描き出してくれる。ウエルズの『タイムマシン』以来、それはSFのセンス・オブ・ワンダーの源泉の一つであった。

とはいえ、そんな遠未来の情景を誰が見るのか? 今に生きるわれわれと、彼らの接点は何なのか? いや、”彼ら”なんかじゃなくて、このぼくが見たいのだ。今の日常生活をおくるこの私が、そういう時間の流れをこの目で見たいのだ。

ロバート・チャールズ・ウィルスンは、そんな宇宙的時間と人間の時間の絶望的な乖離に、スピン膜による時間傾斜というアイデアで対応した。かくして、子供たちが成長するような日常生活の時間の中で、火星はテラフォーミングされて新たな文明が興り、フォン・ノイマン・マシンは銀河へと広がって情報を送ってくる。まさに「果しなき流れの果」を目にすることができたのだ。そういえば、小松左京の『果しなき流れの果に』も、目もくらむような宇宙的な時空の物語と、生身の人間サイズでの、ある地方都市の変遷が併置されていた。

ウィルスンは本格的でハードなSFと、身近で心に響く人間ドラマを、そして人知を超えた謎と、ごく人間的な営みとの関わりを、うまく溶け合わせることに成功している。実をいえば、翻訳物のSF小説で”人間ドラマ”というと、一時期あまりいい印象がなかったものだ。ベストセラーを狙って失敗したような、やたらと長々しく本筋に関係のないメロドラマを延々と読まされ、辟易するような作品が多かった。ウィルスンはもちろん違う。登場人物たちは生身の人間であり、彼らの個人的な物語はテーマと密接に関わり合う。とりわけ重要なのは、そういう生きた個人のパーソナリティと、ネットワークのような集合的な知性との関わりだ。それこそが、〈時間封鎖〉三部作を通じての最大のテーマだといえるだろう。

かつてアーサー・C・クラークは『地球幼年期の終わり』で、オーバーロード(上主)とオーバーマインド(主上心)という二種類の超知性を描いた。オーバーロードが人間的な、パーソナルな知性であるのに対して、オーバーマインドは非人間的で、人知を超えた集合的な知性であり、進化の階梯の一段上位の存在とされていた。オーバーマインド的な超知性はSFでは何度も繰り返して描かれ、同じクラークの『2001年宇宙の旅』でも人類を導く超越的存在として登場する。またシンギュラリティを超えた人工知能も、多くのSFでは同様な存在として描かれている。ウィルスンの仮定体もまた、その現代的な姿の一つといえるだろう。

その昔、肉体を持たないエネルギーと情報のみの存在として、SF的な神か精霊のごとく描かれたオーバーマインドは、コンピュータ・ネットワークの一般化とともに、ネットワーク知性、情報知性として地上に降りてきた。同時に神のごとき属性は薄れ、わりと世俗的な、むしろ身近な存在となったように思う。晩年のクラークも、〈2001年〉シリーズの後期や、バクスターとの合作に現れる〈魁種族(ファーストボーン)〉は、もはやかつての神性を失い、ほとんど人類の敵となっている。

ウィルスンはどうだろうか。仮定体はあたかも神のごとき存在ではあるが、むしろ意識をもたない機械的な知性として描かれている。重要なのは、人間の、パーソナルな個性なのだ。ネットワーク化された集合知性に対しても、ウィルスンはあまり肯定的ではないように思える。そのことは本書でのヴォックスの描き方を見ても明らかだろう。

実は、今時のSFでは、個性を持たない集合的なネットワーク知性に対して、批判的な作品が増えているような気がする。最近の日本作家の作品でも、画一的で多様性を失ったネットワーク空間をディストピアとして描いたものがあった。例えば伊藤計劃の『ハーモニー』であり、神林長平の『いま集合的無意識を、』である。

これは現実のインターネット世界での”空気を読め”的な同調圧力、多様な思考を押しつぶすように働く、集合知ならぬ集合痴の気持ち悪さを反映しているのだろう。本書でいえば、ネットに接続されたトレイヤと、スタンドアロンなアリスンの、二つの人格の葛藤にそれが現れている。

だがネットワークはあくまでインフラである。そこに個性をもった人間的な意識を上書きすることで、多様性を取り戻し、不毛なディストピアを乗り越えることができる。本書の最後で提示されるのは、そのような可能性ではないだろうか。そしてそれはきわめてSF的な、わくわくするようなユートピアの復権ではあるまいか。

*

ロバート・チャールズ・ウィルスンの略歴や作品については、これまでの訳者あとがきや、『クロノリス ―時の碑―』の解説に詳しい。一九五三年のカリフォルニア生まれ。その後カナダに移住し、現在もカナダで暮らしている。幼い頃からの根っからのSFファンであり、デビューは一九七五年。二〇〇七年には日本で開催されたワールドコンに来日した。

2012年4月