移入種問題を追いながら、生物多様性の保全だとか、保全生態学といった理論を拝見していると、つまるところ「人為を加えないのがベター」といった思考停止状態に陥る危険性を強く感ぜざるを得なかった。理論も大切だが、余りにも現実から乖離しているのではないか。  人間も「食う−食われる」といった食物連鎖の一部であり、人間が自然に対して働きかける行為は、全て自分たちにはねかえってくる。狩猟や釣りは、生き物を相手にするだけに、その代表格と言えるだろう。 在来の渓流魚たちを主役に、移入種問題を考える場合、これまで人間が、魚とどう関わってきたか、そうした魚と人間の自然史といった側面からのアプローチが、全くないのは残念だ。 天然魚は、人為を加えず、天然分布している魚のことをいうらしいが、現実にそうした魚が果たしてどれだけいるのだろうか。人跡まれな深山幽谷に生息するイワナを例にとっても、移植放流の事例は数限りなく存在する。にもかかわらず、それらを否定するような記述も、実は保全生態学には存在する。 養殖された魚ではなく、同一水系の魚を放流したとしても、常に危険がつきまとうという。十分な数の親が産卵に参加した場合は、問題はないが、その数が少ない場合は、遺伝的組成が大きく変化する可能性がある。さらに、近親交配によっても変化する可能性は高い。それは、大寒波や洪水といった極端な異常気象に見舞われたとき、絶滅する危険性があるというのだ。 この論を鵜呑みにすれば、もともと魚が生息していない場所に移植放流することは、危険極まりないと警告しているように思う。事実、魚の専門家たちは、人間の移植放流を快く思わない人が多い。 しかし、現実はどうだろうか。大正12年に発生した「関東大震災」をみてみよう。神奈川県の丹沢山地は、この大地震によって、中津川や早戸川、神ノ川、玄倉川、金目川では魚類が絶滅したと言われている。しかし、以降は、炭焼きに従事する山人たちの手によってイワナやヤマメが移植放流され、見事に復活している。

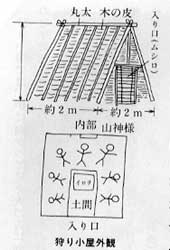

険悪な沢で知られる川内山塊早出川は、その大部分が廊下の連続で、支流には、随所に険悪な滝を懸けた谷が集中している。にもかかわらず、谷の上流部にはイワナが生息している。これはゼンマイ採りの人たちが放流したものと言われている。ゼンマイ採りのシーズンが終わると、彼らはイワナ道を通ってゼンマイ小屋に泊り込みイワナ釣りに従事したのだ。 マタギや職漁師による移植や放流は、自らの漁場を拡大する意味で必然のことであっただけに、その事例は数限りない。中でも、北アルプスの黒部川源流が代表的な事例だ。かつては、兎平の下流に懸かるわずか4mほどの滝が魚止めであったが、今では、何と標高2300m地点まで生息している。黒部川源流は、歴史的に職漁師たちの漁場であり、日本最標高のイワナは、彼らの度重なる放流の所産なのだ。 「渓流魚と人の自然誌 山漁」(鈴野藤夫著)の序文には、次のように記されている。「淡水魚の分布は、水温や餌生物などの生態的条件、滝、酸性河川などによる地形的・水質的な条件によって一応決まる。しかし、あるがままの自然は時として地震や洪水で変化し、魚の分布を変える。しかも、人間自らが分水嶺をこえてイワナやアマゴを移植したり、上流に運ぶのである。・・・渓流こそ、自然と人間がより素朴にそして直接かかわってきた世界ではなかったか」 また「鬼怒川上流水域水産調査報告」(昭和36年)には「本流筋でとらえたイワナ・ヤマメを活かしたまま沢の奥に運び放流し、2〜3年の間漁獲せずに放置し、放流魚が棲みつき、繁殖するのを待って釣獲する。・・・この慣行は山間の住民が魚の繁殖方策を自主的に実施している例として、特記に価する」と記されている。 秋田の山村でも、こうした事例はごく一般的に行われていた。ある村では、毎年放流する当番が決められ、村ぐるみでイワナを捕獲する漁場の拡大を行っていた。阿仁のマタギに至っては、魚止めの滝上に人知れずイワナを放流し、「隠し沢」と称する自前の漁場を持っていたのだ。 さらに次三男たちは、旅マタギとして山を移動しながら県外へ狩猟や川漁に出掛け、伝統的な狩りや漁法を伝播させてきた。東北や中部地方には、イワナを商品として運ぶイワナ道が縦横に張り巡らされていった。漁場を拡大するために、魚止めの滝上に数多く放流されてきた足跡は伝承として語り継がれ、現実に受け継がれている。こうした渓流魚と山棲みの人たちの自然誌を私たちは高く評価すべきであると思う。

私たちが山釣りに限りない魅力を感じるのは、イワナの謎と神秘性を秘めた生態もさることながら、こうした山棲みの人たちの歴史や自然に溶け込んだ暮らしと素朴な文化に出会えるからだ。そこには、同じ釣りでも現代の「ゲーム」とか「スポーツ」、「キャッチ&リリース」などと呼ばれる釣りとは無縁の世界だ。 かつて、漁場を拡大しながら、渓流魚を釣り温泉におろした職漁師たちは、安価で型ぞろいのニジマスの登場によって、販路を失い廃業をやむなきに至ったのも歴史の皮肉というほかはない。 彼らが移植放流した渓魚は、少なくとも養殖魚ではない。仮に養殖魚だとしたら、過酷な源流では生き延びることができず、悲惨な結果になっていたかもしれない。当然のことながら、基本は、同一水系で捕獲した渓魚を滝上に放流する方法だった。もちろん、分水嶺を越えて魚のいない別の水系へ移植を行っているのも事実だ。しかし、関東のイワナを東北に移植するのならともかく、山一つ隔てた沢への放流は、地形的・自然的条件を考えてもほとんど問題ないと判断した山棲みの人たちの判断で行われた。そして今、彼らが移植放流した結果は、どうなっているのだろうか。 少なくとも、私が旅した北東北の源流では、毎年やってくる雪代や洪水にも耐え、滝や廊下が連なる過酷な源流の世界でもたくましく生きている。20mクラスの滝が幾重にも連なる源流の最奥で、群れる魚影を発見したときの驚きは言葉では表現できない感激を覚えた。そして、その魚体は、在来種の輝きを少しも失ってはいない。いやむしろ、イワナの生命力の凄さ、その謎と神秘性を秘めた生態に、谷の奥へ奥へと吸い込まれるような魅力を感じた。こうした源流を歩けば、先人たちが残した遺産に脱帽せざるを得ない。

残念なことに、高度経済成長以来、林道開発と森林の伐採、河川開発、モーターリゼーションの波が山村にも波及し、漁場は次々と破壊されていった。職漁師たちが最後のより所とした奥地渓流の多くも、容易に釣り人が入れるようになってしまった。それでもなお、在来のイワナやヤマメ、アマゴが絶滅危惧種に指定されることなく生き延びてこれたのは、マタギや木こり、木地屋、職漁師、山菜採り、炭焼きなど、山棲みの人たちの移植や放流があったお陰だと思う。そしてその素朴な文化を継承する釣り人たちがいたからではないだろうか。 だから、私は「在来種を守るには、人為を加えないことがベター」とか「放流は危険」などと単純に言う答えに対しては、はっきり「NO」と言わねばならない。 |

||||||||||

| 参考文献 参考ホームページ |

||||||||||